4 別名

臀大肌外括約肌成形術;gluteus maximus transplantation reconstruction of external anal sphincter

6 ICD編碼

49.7505

7 概述

臀大肌移植肛門外括約肌重建術用於肛門失禁的手術治療。 肛門失禁是糞便通過肛門失去控制,或控制能力減弱的現象。引起肛門失禁的原因很多,失禁的程度也有很大不同。肛門失禁既可以是習慣性,也可能系先天性神經系統發育缺欠所致,多見於腰骶部脊柱裂或脊膜膨出。這類病兒排便的感覺及肌肉的運動均受影響,直腸充盈時無便意,故無反射性排便活動。肛門外括約肌系統及盆底肌肉在無運動神經支配下處於放鬆狀態,故糞便可隨時漏出。肛門失禁也可見於直腸肛門外傷的病例,但最多見於直腸肛門畸形術後,特別是高位肛門閉鎖時,直腸發育不全,盲端位於肛提肌上方,又缺乏肛門內括約肌,外括約肌的發育也發生若干變化。手術中外括約肌損傷、術後併發感染及瘢痕形成均可能影響外括約肌的功能。此外,在直腸拖出過程中,直腸未能通過肌肉複合體也是造成術後失禁的原因之一。據我們統計,肛門失禁的70.1%繼發於高位無肛術後,肛門失禁也見於肛門部疾患,如肛門直腸脫垂導致括約肌鬆弛,骶尾部或肛管腫瘤的牽拉、肛門瘢痕性狹窄等。由於肛門失禁的病因及失禁的程度有很大不同,有時同時有幾種原因所引起,故治療也相當複雜。手術應根據每個不同的病例精心設計。

利用臀大肌肌束重建肛門外括約肌也是肛門外括約肌替代性手術常用的方法,其適應證與掌長肌移植術基本相同。臀大肌移植手術方法較多,但其原理相似。1978年法國學者Proshiantz提出應用臀肌轉位替代外括約肌功能治療肛門失禁,他認爲肛門失禁最常見的原因是直腸肛門畸形初次手術時拖出結腸時避開了肛提肌環,使生理直腸角消失,因而提出用帶血管神經的臀大肌束在原始直腸角上方形成一個新的直腸角,恢復直腸肛門角上方腸管的貯存器作用。1983年Skef報道了類似的方法,不同之處是將兩側臀大肌束做成一個環圍繞肛門。1980年賴炳耀等首次在國內報道利用臀大肌轉位修補肛提肌治療先天性肛門閉鎖術後大便失禁。

11 手術步驟

1.切口 於尾骨尖與肛門間做弧形切口(圖12.14.2.6.2-1)。

2.顯露雙側臀大肌,遊離寬3cm、厚2cm的肌條,內側近中線處注意保護臀下動脈供養支和神經肌支(圖12.14.2.6.2-2)。

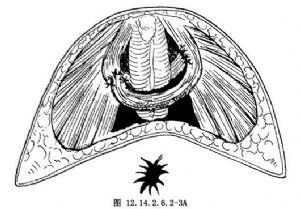

3.遊離直腸下端的前壁,然後以一側的肌條從直腸前壁繞過,縫合固定於對側臀大肌起點處。肌條長短以縫合固定時該肌條能有效地後壓直腸前壁,使之後移成角爲度。另一條肌束從直腸後壁交叉至對側,縫合固定於第1根肌條上,使其壓迫直腸向前成角(圖12.14.2.6.2-3A、B)。

4.逐層縫合切口,放置兩根橡皮片引流。