5 概述

神經源性腫瘤是縱隔內常見的腫瘤之一,約佔15%~30%。女性略多於男性。任何年齡都可以發生,但兒童神經源性腫瘤惡性率較高(50%),成人在10%以下。縱隔神經源性腫瘤大多起源於脊神經和椎旁的交感神經幹,所以後縱隔(脊柱旁溝)是好發的部位,且上縱隔比下縱隔更多見。左右兩側縱隔的發生率無明顯差異。來自迷走神經和膈神經的神經源性腫瘤比較少見。更爲少見的是副神經節來源的腫瘤可在主動脈根部、心包,甚至心臟發現。

大多數成人神經源性腫瘤沒有症狀,有症狀者,常主訴咳嗽、氣短、胸痛、聲音嘶啞或有Horner綜合徵。少數(3%~6%)有脊髓壓迫的表現。兒童神經源性腫瘤,不論是良性或惡性,其症狀明顯,如胸痛、咳嗽、氣短、吞嚥困難等。Horner綜合徵、截癱、發熱等常是惡性腫瘤的表現。

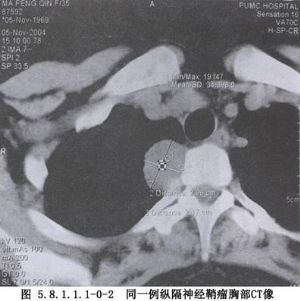

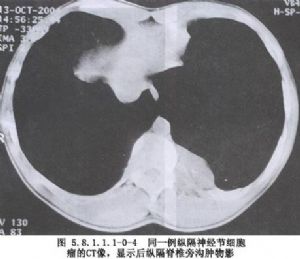

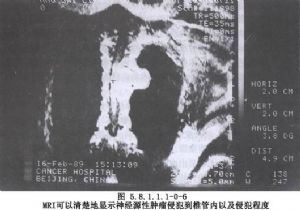

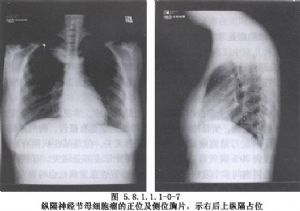

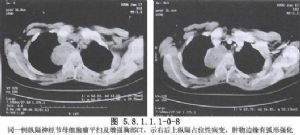

成人神經源性腫瘤在X線片上表現爲脊柱旁的塊影,側位片上與脊柱重疊,可呈圓形、半圓形,有的爲分葉狀,密度均勻一致,但可以有鈣化。腫瘤鄰近的骨質會有改變,如肋骨或椎體受侵,椎間孔擴大。骨質改變並不意味着腫瘤爲惡性,而更多是腫瘤生長過程中局部壓迫所致。所有神經源性腫瘤,無論有無症狀,均應行CT檢查,以確定腫瘤是否侵入到椎管內。10%的患者有椎管內侵犯,並且40%椎管內有侵犯的患者臨牀上無症狀。磁共振檢查不僅可以確定椎管內有無受侵,還能瞭解受侵的程度。另外,磁共振檢查還可以將神經纖維瘤、神經鞘瘤和節細胞神經母細胞瘤區別開來。脊髓增強造影在診斷椎管內有無受侵犯也是有價值的(圖5.8.1.1.1-0-1~5.8.1.1.1-0-8)。

兒童神經源性腫瘤的X線表現與成人相似。但體積常大於成人。因爲惡性腫瘤較大,生長較快,所以兒童神經源性腫瘤的邊界多不太清楚。腫瘤中心供血不足和壞死及由此而造成的鈣化,兒童較成人多見。少數兒童的腫瘤可佔據一側胸腔。

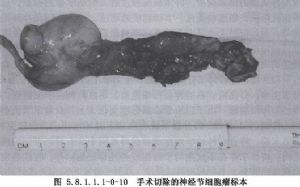

因爲腫瘤分化的程度各不相同及組成腫瘤的細胞多種多樣,所以神經源性腫瘤的分類方法甚多(圖5.8.1.1.1-0-9,5.8.1.1.1-0-10)。下述分類較爲簡單、概括和實用,見表5.8.1.1.1-0-1。

臨牀上,神經鞘瘤、神經纖維瘤、節細胞神經瘤最爲常見。在兒童,多是神經母細胞瘤。

神經鞘瘤、神經纖維瘤、節細胞神經瘤的治療爲手術切除。其中,神經纖維瘤的切除應廣泛一些,以免復發。神經母細胞瘤的治療隨腫瘤分期而有所不同(表5.8.1.1.1-0-2)。Ⅰ期和Ⅱ期的腫瘤應儘可能的手術切除。是否行術後放療?Ⅰ期腫瘤不需要,Ⅱ期腫瘤仍有爭論。放療劑量爲30Gy,但2歲以下的兒童爲20Gy,以預防骨骼畸形及脊髓損傷。Ⅲ期和Ⅳ期腫瘤應予化療加放療,偶爾外科也參與治療。

7 手術步驟

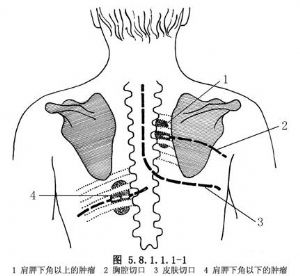

1.切口 採用後外側切口。位於肩胛下角以上的腫瘤,開胸切口應高於皮膚切口。椎管內侵犯的啞鈴型腫瘤,先沿脊柱旁做直切口,行椎板切除,將椎管內腫瘤完整遊離後,再取胸部後外側切口(圖5.8.1.1.1-1)。

2.開胸後向前牽拉肺臟顯露腫瘤,切開腫瘤外側緣覆蓋肋骨及內側緣覆蓋椎體的壁層胸膜(圖5.8.1.1.1-2)。

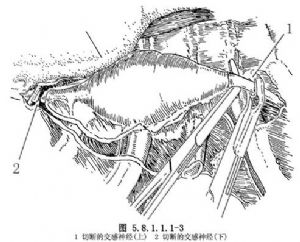

3.將腫瘤上下方的交感神經鏈切斷(圖5.8.1.1.1-3)。

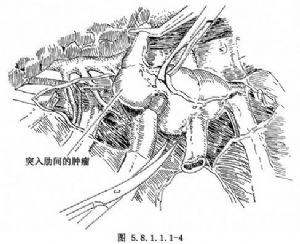

4.提起腫瘤下極,向上遊離,分開與肋骨、橫突及椎體的粘連後,腫瘤就可完全切除(圖5.8.1.1.1-4)。