2 英文參考

reconstruction of temporomandibular joint with invert replantation of posteior segment of ramus

4 別名

下頜升支後緣縱截倒置顳下頜關節重建術;reconstruction of TMJ with invert replantation of posteior segment of ramus

7 適應症

下頜升支後緣縱截倒置顳下頜關節再建術適用於治療各型顳下頜關節真性強直。

10 麻醉和體位

同高位顳下頜關節成形術,手術體位可將肩墊高,以便更好地顯露升支。

1.病變侷限的成年病人,可選用局麻。

2.病變廣泛或兒童病人,宜用全麻,採用清醒鼻腔盲探插管,並作好氣管造口準備。

3.仰臥位,頭偏向對側。

11 顳下頜關節手術徑路

進入顳下頜關節手術途徑有許多種,但基本手術進路有耳前、耳後、耳周、口內和頜下切口。理想的切口要求顯露充分,不損傷面神經,並最少損害容貌。術者必須熟悉解剖,瞭解每一切口的特點,根據病變的性質、範圍和手術類型作出選擇。

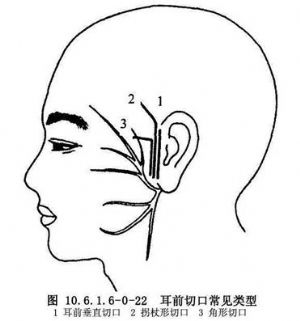

(1)耳前切口:耳前切口是暴露顳下頜關節的主要途徑,接近髁狀突,易於進入和直接暴露關節,特別對關節外側面和前面的顯露較好,是最常用的一種切口。缺點是解剖路線通過富於血管及面神經分佈區,影響手術野的暴露,且有損傷面神經顳支及顴支的危險。另外遺留耳前瘢痕,對面容有一定的影響。耳前切口形式有各種變異,但基本皮膚切口都位於關節後耳麪皮膚交界處,切口下端不超過耳垂附着,以防損傷面神經幹,切口的上端以不同角度向顳部髮際內和耳前延伸,如耳前垂直切口、角形切口、柺杖形切口(圖10.6.1.6-0-22)、問號形切口及倒“L”形切口等。

①耳前垂直切口:

A.切口設計:切口線自耳輪腳開始,沿耳前褶皺向下至耳垂附着處,必要時切口線上端可再往上延伸。

B.切開與翻瓣:沿切口線切開皮膚及皮下組織,作皮下潛行分離,向前翻開皮瓣約2cm,並縫合固定到前方皮膚上以作牽引。

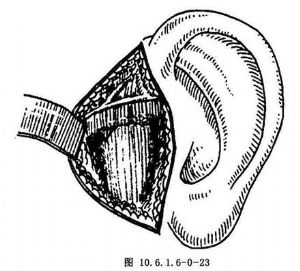

C.顯露關節囊:在切口內沿外耳道軟骨與腮腺筋膜之間向深部分離,暴露出顴弓根部。然後移動下頜骨,觸及髁狀突的位置後,繼續作鈍性解剖,顯露關節窩外側緣與關節囊(圖10.6.1.6-0-23)。此時淺面重要結構,包括顳淺動靜脈、腮腺和經過這個區域的面神經分支,都被牽拉到前方而不致損傷。

②耳前角形切口:

A.切口設計:先用亞甲藍在皮膚上域出髁狀突、關節窩、關節結節及顴弓的骨性標誌,再沿耳前褶皺作垂直切口線,上平顴弓,下不超過耳垂,然後在顴弓平面作一水平切口線,此切口與垂直切口上端成直角或鈍角,長約2.5cm左右。

B.切開與翻瓣:沿切口線切開皮膚,自腮腺筋膜淺面剝離,向前下翻開皮瓣,可將皮瓣縫合固定於前方皮膚上。垂直切口不宜切開太深,注意勿損傷顳淺動、靜脈及耳顳神經,顯露後可將其拉向後方。向下分離深部組織勿超過耳垂標誌,以防損傷面神經幹。

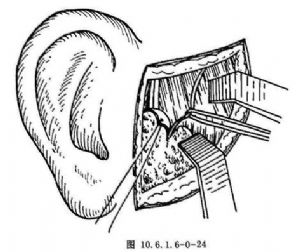

C.解剖面神經、顯露關節囊:同皮膚水平切口一致切開腮腺嚼肌筋膜,沿此切口用鈍分離法解剖面神經顳支與顴支,覓見後,即沿神經走向從腮腺實質中予以遊離,用橡皮片將其牽拉向前方保護之(圖10.6.1.6-0-24)。再與皮膚垂直切口一致切開腮腺嚼肌筋膜,自腮腺內分出顳淺動、靜脈及耳顳神經並拉向後方,此時若遇到面橫動脈則需切斷結紮,然後向前下翻開腮腺及其筋膜組織瓣,即可顯露顳下頜韌帶及關節囊。

③耳前柺杖形切口:

A.切口設計:自耳輪腳沿耳前褶皺向下作一垂直切口,下端止於耳垂附着處,再由此切口的上端向前上髮際內作一斜切口,長約2.5cm,兩切口夾角約120°~150°,轉彎處使呈弧形(圖10.6.1.6-0-22)。

B.切開與分離:沿切口線切開皮膚與皮下組織,在顳部將切口加深至顳筋膜,在垂直切口內自外耳道軟骨和腮腺後緣之間作鈍性分離,將顳淺血管自腮腺上極分出,牽至傷口後方或予以切斷結紮,即可向前推開腮腺,顯露關節囊後面。

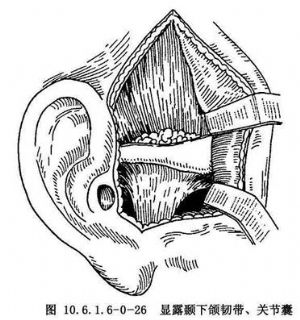

C.掀起筋膜組織瓣、顯露關節囊:自顴弓根處斜向前上與皮膚切口一致切開顳筋膜淺層,自顳筋膜深淺兩層之間向下分離至顴弓上緣,切開顳筋膜淺層在顴弓外側面的附麗,再用骨膜剝離器自骨面向下剝離,剝開腮腺嚼肌筋膜在顴弓下緣的附麗,再繼續向下分離,即可掀起包含顳筋膜、顴弓骨膜、腮腺嚼肌筋膜及其淺層結構的組織瓣(圖10.6.1.6-0-25),充分顯露顳下頜韌帶及關節囊(圖10.6.1.6-0-26),面神經分支在此組織瓣內而得到保護。

(2)耳後切口:切口自耳郭上附着髮際處開始,旁開耳郭後褶皺3~5mm,向下延伸至乳突尖(圖10.6.1.6-0-27)。切開皮膚、皮下組織及耳後肌,深至乳突筋膜及其上方顳筋膜的淺面。在此平面圍繞外耳道向前分離,通過鈍性和銳性解剖,顯露外耳道上面和下面,於骨性和軟骨外耳道交界處將其完全切斷。然後在耳後切口的上面切開顳筋膜,自顳肌表面向前下分離到顳筋膜深淺兩層分叉處,抬起顳筋膜淺層及其在顴弓上緣的附着處,再切開顴弓根處骨膜,向前下剝離,分開附着在顴弓下緣的腮腺嚼肌筋膜即可顯露顳下頜韌帶及關節囊(圖10.6.1.6-0-28)。

耳後切口瘢痕隱蔽,很少有面神經顳支損傷的危險,對關節手術能提供良好的顯露,但可引起外耳道狹窄及耳軟骨感染,臨牀上已很少應用。

(3)耳周切口:耳周切口自耳屏前向上,至耳輪上附着處轉向後,沿耳郭附着根部向後下至乳突尖(圖10.6.1.6-0-29)。切口上後部分可直接切到骨面,自骨面向前下剝離,暴露顴弓根部及關節窩。軟骨性外耳道很容易自骨膜遊離,除其最下緣外,均可遊離到與骨性外耳道接合處。切口耳前部分,在無血管平面直接加深到軟骨性外耳道。耳前和耳後切口分離至骨膜後,在顴弓根上方相連接,將關節凹淺面組織拉向前方以暴露關節囊淺面,由於耳被拉至後下方,而獲得關節區有效暴露(圖10.6.1.6-0-30)。

耳周切口實際爲耳後和耳前切口的聯合,具有耳後切口的優點,但不切斷軟骨外耳道,避免了外耳道狹窄和軟骨感染的危險。

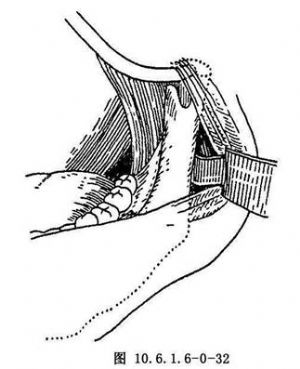

(4)口內切口:切口由咬 平面上方1cm,沿下頜升支前緣垂直向下,再向前延伸至下頜第3磨牙頰側(圖10.6.1.6-0-31)。全層切開至骨面,向上翻轉黏骨膜瓣直到顳肌附着處。然後向後作骨膜下剝離,顯露升支外側面及髁狀突頸部,再將升支後緣牽拉器置入,推開保護軟組織,以顯露手術區(圖10.6.1.6-0-32)。

平面上方1cm,沿下頜升支前緣垂直向下,再向前延伸至下頜第3磨牙頰側(圖10.6.1.6-0-31)。全層切開至骨面,向上翻轉黏骨膜瓣直到顳肌附着處。然後向後作骨膜下剝離,顯露升支外側面及髁狀突頸部,再將升支後緣牽拉器置入,推開保護軟組織,以顯露手術區(圖10.6.1.6-0-32)。

口內途徑顯露關節,手術安全,不需作皮膚切口,但顯露不充分,並需要充足的光源和適宜的牽拉器,可提供髁狀突頸部截開和髁狀突切除手術的顯露。

(5)改良頜下切口:典型的頜下途徑(Risdon法)對髁狀突頸部手術難以施行垂直操作,而將下頜升支後途徑與頜下途徑結合,則有助於顯露,下面介紹這種改良頜下切口。

自耳垂下後1cm處開始,平下頜升支後緣,向下繞下頜角,再距下頜下緣1.5cm處平行向前,至嚼肌附麗前2cm處作一弧形切口(圖10.6.1.6-0-33)。切開皮膚、皮下及頸闊肌,在下頜角或角前切跡處,解剖出面神經下頜緣支,結紮剪斷頜外動脈及面前靜脈。然後沿胸鎖乳突肌和腮腺之間,於腮腺筋膜外作銳性分離,使腮腺與胸鎖乳突肌及深面組織分開,再切開下頜下緣骨膜及嚼肌附麗,用骨膜剝離器自骨面向上剝離,並切斷升支後緣骨膜。由於腮腺下極已被遊離,當向上牽拉昇支外側軟組織瓣時,腮腺亦隨軟組織瓣向上翻起,而使向上牽拉的阻力減小,這樣下頜升支上部及髁狀突則可得到較好的顯露。

12 手術步驟

12.1 1.切口與顯露

採用頜下切口,顯露下頜升支外側面。

12.2 2.截骨

根據骨增生病變範圍,選擇在乙狀切跡平面或髁狀突頂部橫行截斷,去骨約0.5cm左右,注意截骨要垂直,內側面去骨要徹底,最好將喙突一併切除。

12.3 3.關節的製備與重建

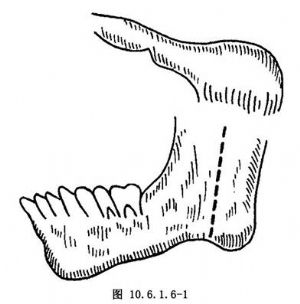

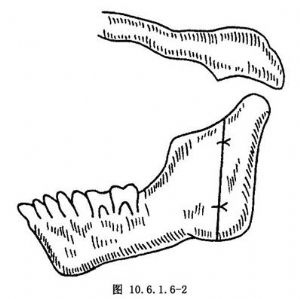

於下頜升支後份上端至下頜角前設計垂直骨切開線(圖10.6.1.6-1),用骨鋸作全層切開,截下的骨塊寬度一般在1~1.5cm。下頜角過分尖銳者,作適當修整,達到類似髁突形態。在顳側骨斷面,相當原關節窩處,用球形鑽磨成凹面,使之與重建關節頭相適應。在 關係正確對位情況下,將切取的升支後緣骨塊倒置,即下頜角對關節窩,骨塊的骨創面與升支骨創對

關係正確對位情況下,將切取的升支後緣骨塊倒置,即下頜角對關節窩,骨塊的骨創面與升支骨創對 ,用不鏽鋼絲在兩處作骨間固定(圖10.6.1.6-2)。

,用不鏽鋼絲在兩處作骨間固定(圖10.6.1.6-2)。

12.4 4.止血、沖洗傷口,置入半片橡皮管引流,分層縫合傷口,加壓包紮。

13 術中注意要點

1.下頜升支作垂直截骨,截開線不能超越下頜孔,以防損傷下牙槽神經血管束。

2.下頜升支後緣骨塊倒置,重建關節的高度以維持下頜升支原有高度和恢復咬 關係爲原則,特別要注意雙側強直的病例,防止因長度不夠而形成開

關係爲原則,特別要注意雙側強直的病例,防止因長度不夠而形成開 。

。

14 術後處理

下頜升支後緣縱截倒置顳下頜關節再建術術後做如下處理:

基本與低位顳下頜關節成形術相同,由於喙突末端尖銳,與顱側斷面點面接觸,活動靈活,術後一般不需用開口器作被動開口練習。

1.嚴密觀察呼吸情況,保持呼吸道通暢,及時抽吸口咽部及鼻腔內分泌物,注意觀察有無下頜後退或舌後墜引起的呼吸道阻塞現象,必要時作氣管造口。

2.觀察神志、瞳孔變化,注意有無顱腦損傷體徵,發現異常情況,立即請神經外科會診。

3.常規應用抗生素(靜滴或肌肉)5~7d,預防傷口感染,術後第1~2d可應用地塞米松5~10mg,霧化吸入3/d,有喉水腫徵象者增加霧化次數。

4.術後24h抽出引流條,6~7d拆除縫線。

15 併發症

1.喙突移植和其他骨移植一樣,可能併發感染導致失敗,因此術中必須注意無菌操作,可靠固定喙突,儘可能使肌肉復位,消除無效腔,止血徹底,預防感染發生。

2.其他可能發生的併發症同低位顳下頜關節成形術。

(1)呼吸道梗阻:關節強直病人口咽腔狹小,截骨手術後,特別是雙側關節強直的病人,由於下頜後退,咽腔更縮小,術後若未清醒即拔除麻醉插管,極易因舌後墜而發生窒息。另外小兒病人,由於盲探插管損傷或手術時間較長,也容易發生喉頭水腫而引起呼吸道阻塞。因此必須完全清醒方可拔管,同時作好氣管造口準備,並積極防治喉水腫,避免呼吸道阻塞發生。

(2)術後開 及下頜偏斜:關節強直截骨後,由於升支變短,支點前移,下頜骨向後上旋轉,雙側病人則發生開

及下頜偏斜:關節強直截骨後,由於升支變短,支點前移,下頜骨向後上旋轉,雙側病人則發生開 ,單側者主要表現下頜向患側偏斜。開

,單側者主要表現下頜向患側偏斜。開 可通過頜間牽引改善,下頜偏斜可戴用斜面導板矯正。

可通過頜間牽引改善,下頜偏斜可戴用斜面導板矯正。

(3)術後傷口感染:關節強直手術如果發生感染,易導致術後復發,因此術前必須做好皮膚準備,術中嚴格無菌操作,積極預防傷口感染發生。術後要嚴密觀察傷口,注意局部腫脹消退情況,有感染徵象應及時處理,如全身改用廣譜抗生素靜滴,局部引流積血、積液等。如果傷口已經化膿,應及時引流,對插入異質材料者,應予以取出。

(4)關節強直復發:據文獻報道,複發率在10%~25%之間。復發以術後1~2年內最多,以後隨時間的延長,復發的機會趨於減少。復發原因尚不完全明瞭,但與病人年齡、手術方式、技巧等有密切關係。