3 適應證

四肢血管與周圍血管不同,前者僅指上、下肢血管;後者除上、下肢血管外,還應包括遠離心髒的中樞性血管以外的各臟器血管(例如肝、腎血管)。

四肢血管球囊擴張成形術適應證如下:

1.間歇性跛行。

2.安靜時有四肢疼痛。

3.沒經治療的潰瘍和壞疽。

4.對準備移植(搭橋)部位的遠端血管,在移植之前,用血管球囊成形術擴張法以改善流入部位的血流,作爲輔助手段,爲移植術的成功作準備。

5 準備

1.投前藥 在經皮經管的血管成形術(PTA)施行前一夜與施行當天的早晨口服阿司匹林325mg(即阿司匹林325mg每日2次),潘生丁75mg每日3次(從PTA施行前三天開始使用)。

2.通常的血管造影前的準備。

3.以前檢查資料的再次審查

6 方法

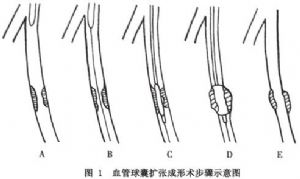

手法如圖1所示。

1.使用5~6F號細的診斷用導管,對血管狹窄部嚴重程度進行評價,與定向性體表電位圖相連接的數字減影X線攝影法(DSA)常有助於診斷。

2.若其嚴重程度尚沒有明確時,則使用導管方法測定狹窄部前、後的壓力階差(即收縮壓峯值之間的變化)。若在安靜狀態下其平均壓在2.67kPa(20mmHg)壓力階差時,則認爲是有意義的指標;若往動脈內注入妥拉蘇林25mg後,其壓力階差較安靜狀態下,再次有2.67kPa(20mmHg)以上的變化時,也認爲是有意義的指標。

3.血管成形用球囊導管的選擇

(1)球囊的直徑用血管造影法測定即在層板(膠)片上測定,與測定血管直徑相同。事實上操作時所使用的球囊要比實際測量的稍大一些。

(2)希望能在耐高壓的聚乙烯球囊(4~12mm直徑,2~10cm長);或有更小型號(或更大型號)的導管配套的球囊,以便於用來擴張更細的動脈使用。

(3)球囊導管系統應當使導管本身的材料富有柔軟性、易於彎曲者性能佳,特別是能到達距穿刺部位較遠的病變處(或能到達對側血管時更爲理想)。

(4)在最初將球囊打開時,應注意球囊的羽翼是否呈原封不動的關閉狀態,這樣插入時較爲容易,拔出時對穿刺部位損傷也最輕(小)。

(5)全部操作手法中,以導引絲探路法爲最好。這種操作法能夠反覆進行幾次,導管與導絲的互相交換,同時使穿刺部位損傷最小。操作時使球囊導管的鞘順利通過非常重要(導管鞘的型號應比導管軸大出2F型號爲佳)。

4.擴張術

(1)將導引鋼絲穿過診斷導管的中央,然後把導絲通過病變狹窄部位(導引鋼絲,應具有柔軟、尖端筆直,以致不會造成動脈壁穿孔者爲佳。同時,作爲選擇其他的導引鋼絲以選用可動性、尖端呈J型的迴旋可控式,同時具有良好柔軟性能的導引鋼絲爲最理想)。

(2)在導引鋼絲通過動脈內膜下時,如果發生穿孔的話,應立即中止操作。若再一次試行PTA時,應在第10日~2周之後即損傷部分基本痊癒之後纔行。

(3)導引鋼絲通過病變部位之後,應靜脈推注肝素5000U或70U/kg。

5.血管痙攣

(1)爲防止血管痙攣,應口服硝苯地平10mg在血管造影前20分鐘服下爲最好;或硝酸甘油100~200μg注入動脈內(爲防止血管痙攣)。以上藥物使狹窄遠端部位的血流減低,這對遠端末梢小血管的操作尤爲重要。

(2)若發生了血管痙攣,在發生痙攣的動脈內推注妥拉唑林(tolazoline)25mg或利多卡因50~100mg,以解除血管痙攣。

6.把診斷用導管與血管成形用的導管互相交換之後,使導管通過病變部位,能從外部將外側(面)帶有金屬標記(記號)的導管位置明確辨認出來。

7.將球囊給與適當的壓力(應以4~10個大氣壓的球囊)進行持續擴張30秒,反覆間隔進行三次。球囊擴張的次數以2~6回(次)以上爲佳。

8.應當防止由於球囊的脹縮而突然導致的血管閉塞和球囊表面的血栓形成。

9.血管擴張成功之後,不應把導管再送往狹窄部位以遠(上),因此,應將球囊拉回至狹窄的近端部位(即狹窄部的近心端)。

若再次確認造影或測定PTA後的壓力階差的話,使用靠近術者近側的丫型連接器把更小一點內徑的導引鋼絲(0.000635m即0.025時)通過病變部位。

(1)把這種導引鋼絲通過之後再拔出球囊。

(2)爲校對並審查血管成形的結果(效果),應進行血管造影(數字減影X線攝影即IA-DSA是有意義的技術)。PTA之後常看到破裂碎片,通常約在3個月之後痊癒。

(3)如果爲了確認造影的結果和測得PTA之後的壓力階差的話,應結束手術操作。如果不這麼做的話,就不能將導引鋼絲通過狹窄部,那麼球囊也就無法再插進去了。這樣反覆進行,纔會使血管成形術達到盡善盡美的程度。

(4)將球囊導管從動脈腔內拔出時,抽吸球囊使球囊的羽翼呈閉合狀態(方向)。由於有的聚乙烯球囊當抽吸球囊時,雖能將其羽翼恢復到原來的閉合狀態,但恢復得不完全(理想),因此,對於原來放置於包裝盒內的介紹,應仔細閱讀並按要求操作,雖說因使用了動脈鞘,能使穿刺部位的損傷較少,但是將球囊從鞘中拔出時,仍應按介紹上所要求的那樣去做。

7 注意事項

1.用Doppler血流計運用踝部/腕部的指數概念,對血流改善的狀態與經過進行觀察並檢查。同時在出院前應複查一次並做前後比較。

2.阿司匹林(乙酰水楊酸即ASA 325mg,persantine 95mg或二者並用),每日3次,持續給與24~48小時,此後再維持6個月以上或更長。

3.以肝素靜脈或給與少量的肝素維持24~48小時爲好。特別適用於形成術局部及其遠端部位血運不暢時。

4.一般在成形術後再行造影。

6.注意防治下述合併症

①死亡率約爲0.4%。

③嚴重的合併症爲3.0%。

⑤末梢的血栓症佔0.6%~4.6%。其中,有明顯臨牀症狀的血栓僅佔0%~2.3%。

⑥導引鋼絲穿通內膜約爲0.3%~2.0%。

⑧血管痙攣佔2.0%。

⑨假性動脈瘤佔0.3%。

(2)處理方法

①嚴重的血管穿孔由導引鋼絲所造成時,應立即中止手術操作。然後待1~2周後再重做。

②局部或遠端部位若有小的血栓發生時,應使用肝素療法,應慎重考慮並擇期而行。

③當有較大的或有明顯症狀的血栓或栓塞發生時,有必要施行局部血栓溶解療法或施行栓塞摘除術。

④若有明顯的症狀或者穿刺部位有血腫,或有假性動脈瘤時,有必要施行外科處置。

⑤血管痙攣發生時,應立即口服硝苯地平或硝酸甘油動脈注射,或妥拉蘇林(priscoline)和利多卡因動脈注射以緩解並預防復發。

(3)要點:

②據統計大約有1/3的合併症與手術的熟練程度有關,故合併症是可以預防的。

③對持續進行皮質激素療法的患者,在血管成形術中有極易引起血管破裂的傾向,對此類患者應予高度注意。

②重症合併症:1%~4%。

③股動脈、髂總動脈和股動脈移植血管手術的外科致死率:2.0%~6.2%。

總之,四肢血管球囊擴張術等均屬於周圍血管病的心導管介入性治療範疇。但二者略有不同。周圍血管除包括四肢血管外,還包括遠離心髒及大血管的各臟器血管。

就治療方法而言,凡周圍動脈的粥樣硬化病變都可考慮應用類似於冠心病(PTCA術)的各種介入性療法進行治療。但是,目前血栓閉塞性脈管炎國內仍以藥物保守治療爲主,中醫藥有一定的療效。另外,非外科性下腔阻斷術防止下肢靜脈血栓脫落引起肺動脈栓塞;選擇性動脈阻塞術用於某臟器(例如肝、肺)局部止血或使該部腫瘤縮小,選擇性注入化學藥物治療腫瘤或注入藥物以溶解血栓造成的堵塞,以附帶球囊的導管進入血管摘出動脈和靜脈內的血栓等在臨牀上亦較常應用,以上均應屬於周圍血管病的介入性治療。