7 概述

一側腎結核對側腎積對側腎積水,在20世紀50年代首先由吳階平提出,以後又經他人補充,使其發病機制以及手術治療原則和方法得以完善。此種後期併發症約佔腎結核病人的16%。闡明此理論後,以往一些晚期病人獲得了積極治療。一側腎結核對側腎、輸尿管積水可由以下幾種病理改變所引起:

1.輸尿管口狹窄 嚴重的結核性膀胱炎潰瘍癒合、瘢痕化而致壁內段狹窄。

2.輸尿管下段狹窄 由於結核菌尿不斷向對側輸尿管反流,或經管鞘間的淋巴浸潤,使輸尿管下段形成結核性狹窄。此狹窄段一般都在末端5cm以內。

3.結核性攣縮膀胱的內壓經常處於高壓狀態,致使對側輸尿管口擴張-反流,形成反流性腎、輸尿管積水。

4.輸尿管末端狹窄及關閉不全 在形成輸尿管末端瘢痕性狹窄的同時,也破壞了壁內段的生理性關閉功能,成爲此型腎、輸尿管積水的共同病因。

對側腎積水的臨牀診斷並不困難,根據腎盂、輸尿管造影(包括腎穿刺順行造影)所顯示的腎盞無結核性破壞,全段輸尿管呈紆曲、擴張等,即可與對側結核性狹窄、膿腎相鑑別。可根據病情嚴重程度,採用不同治療原則。如尿毒症重者,可先行腎和輸尿管造口或外置加抗癆治療及結核腎切除,待病情好轉後再行腎積水的手術治療。如腎積水、尿毒症不重者,亦可先行治療結核腎,待病情好轉,尿路結核性感染基本清除後,再根據病變類型採用不同的手術方法,治療對側腎積水。

8 適應症

根據腎結核引起的對側輸尿管反流的病理改變不同,手術治療的方法也各異。輸尿管下段狹窄並關閉不全者,可行狹窄段切除再與膀胱吻合;攣縮小膀胱的反流,可行迴腸或乙狀結腸膀胱成形術,同時行輸尿管腸襻吻合術;輸尿管末端成形術只適用於結核性膀胱炎完全治癒後,其容量及膀胱壁基本正常,但輸尿管壁內段功能遭到破壞的嚴重反流性腎積水,即輸尿管膀胱成形術(uretero-cystoplasty),真正屬於此型的病人較少。

11 手術步驟

結核性膀胱-輸尿管-腎盂反流的抗反流手術與其他先天性者的矯正術略有不同。此處則以採用不保留輸尿管開口的手術方法描述。

11.1 1.切口及切除狹窄段輸尿管

下段狹窄部以髂部腹膜外徑路斜切口(即Gibson切口)或下腹部腹直肌旁切口,均可得到良好的暴露。此處以下腹部斜切口腹膜外徑路描述。

切口始自距髂嵴內上3cm處,向下斜行與腹股溝韌帶平行直達恥骨聯合處。順切口方向依次切開皮膚、皮下組織、腹外斜肌腱膜、腹內斜肌及腹橫肌,在腹橫筋膜上作一小切口,即可見腹膜外脂肪。用手指向上下推開腹膜使與腹橫筋膜分離,然後擴大腹內斜肌、腹橫肌切口使與切口等長。此時用紗布將腹膜向上推開,即可見髂血管。在腹膜後與髂血管之間根據其走行方向、外觀及蠕動情況可找到輸尿管斷端。輸尿管斷端以細絲線縫1針懸吊,擱置一旁(圖7.2.5.6.2-1)。

11.2 2.切除壁間段輸尿管

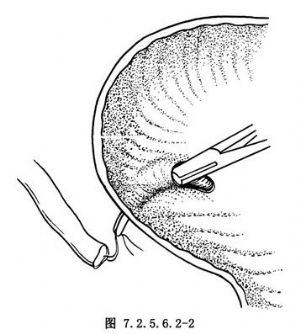

於腹膜外切開膀胱,環繞輸尿管開口做粘膜切開,分離膀胱壁間段輸尿管及與膀胱交界處的輸尿管,使與膀胱壁脫離並切除之,切除後,該處膀胱壁呈一粘膜下隧道(圖7.2.5.6.2-2)。

11.3 3.輸尿管下段置於隧道內

經隧道切口伸一彎血管鉗至膀胱外並鉗夾輸尿管末端,將其拉入膀胱內(圖7.2.5.6.2-3)。

11.4 4.輸尿管膀胱吻合

在正常膀胱壁的開口圍繞輸尿管壁與膀胱粘膜間斷吻合固定,在切口處將粘膜邊緣對膀胱粘膜,以3-0或4-0可吸收線間斷縫合,形成新的開口,壁內段長約3cm左右(圖7.2.5.6.2-4)。

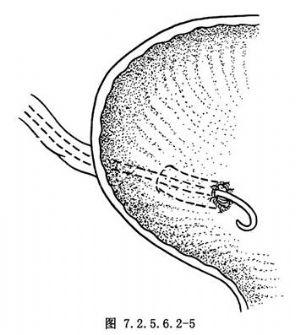

11.5 5.放置支架管,縫閉切口

膀胱漿肌層和輸尿管漿肌層以細絲線間斷縫合。固定輸尿管內所置硅橡膠管或雙“J”導管做支架引流,縫合膀胱壁切口,膀胱切口較大者,應行暫時性膀胱造口,手術區置橡皮管引流。縫合腹壁切口(圖7.2.5.6.2-5)。