6 概述

依據髖脫位後股骨頭所處的位置不同,可將髖脫位分爲三類:①髖關節前脫位;脫位後的股骨頭停留在髂、坐骨結節連線前方者。②髖關節後脫位:股骨頭脫位後停留在髂、坐骨結節連線後方者。③髖關節中心脫位:股骨頭受暴力向髖臼中心推擠,衝破髖臼底或穿透髖臼底部骨折裂隙而突入盆腔者。三種類型中以髖關節後脫位最爲多見(圖3.6.7.1-0-1~3.6.7.1-0-10)。

新鮮髖關節脫位原則上應及時進行閉合復位,如因髖周破裂軟組織套卡股骨頭或填塞髖臼等而阻礙閉合復位獲得成功者;或合併有髖臼骨折、骨折片阻礙復位,或由於骨折片較大,雖經復位,但股骨頭不能穩定於髖臼內者,以及中心型脫位併發有盆腔內臟器受損等嚴重併發症者,應行手術切開復位。

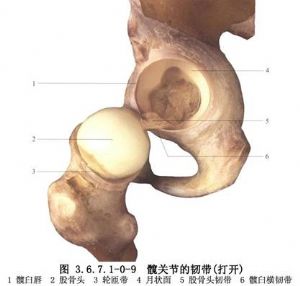

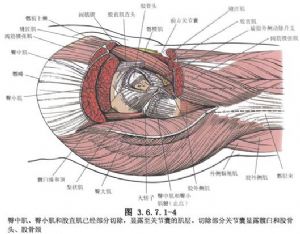

手術相關解剖見下圖(圖3.6.7.1-1~3.6.7.1-4)。

11 手術步驟

11.1 1.切口

採用髖關節前外側切口(圖3.6.7.1-5)。切口始於髂嵴的中部,沿髂嵴向前至髂前上棘,然後轉向髕骨外側緣方向延伸15cm左右。切開淺、深筋膜,將臀中肌及闊筋膜張肌連同髂骨外板骨膜做骨膜下剝離,分離後的間隙填以幹紗布墊壓迫止血;在髂前上棘之下約2.5cm處有股外側皮神經於縫匠肌表面經過,將其遊離後向內側牽開;於髂骨內板的前部剝離翻轉髂肌。由闊筋膜張肌與縫匠肌間隙深入解剖,切斷縫匠肌在髂前上棘的肌起,將其向遠側內側牽開。將闊筋膜張肌向遠側外側牽開,顯露股直肌在髂前下棘處的肌起及髖臼上緣的股直肌反折頭,在距起點約1cm處切斷股直肌腱及其反折部,遊離股直肌上部後,將其向遠側翻轉暫縫合一針固定在切口遠端;此操作中應注意保護股神經進入股直肌的分支。在股直肌的深層爲一層筋膜脂肪組織,其中有旋股外動、靜脈的分支;約在髖關節下方5cm處可見到旋股外側動、靜脈的升支,可將其結紮切斷。至此,髖關節囊的前部及股骨幹上方前部得以顯露(圖3.6.7.1-6)。

11.2 2.顯露髖臼,探查股骨頭

於關節囊的前上部做一T形切口,該切口的縱行部分距髓臼緣1cm處起,至關節囊的中下交界處止,切口走向與股骨頸縱軸相平行;切口的橫行部分從縱切口的起點分別向前後與髖臼緣平行延伸。顯露髖臼後,清除臼內的血塊及機化組織。臼緣的小骨折塊,特別是不承重部分的小骨折塊可將其切除,但對髖臼上緣較大的骨折塊應予以復位和內固定。術中若發現股骨頭穿過髖處展肌或髖後側外旋肌羣,甚至發現坐骨神經勒住股骨頭頸時,應注意保護坐骨神經,輕輕撥移或分割肌肉,將股骨頭頸解脫出來,如有破裂的關節囊和韌帶卡纏股骨頭頸時,應適當擴大裂口到不妨礙股骨頭還納爲止(圖3.6.7.1-7)。

11.3 3.復位股骨頭

徹底清除阻礙復位的因素之後,將髖關節屈曲90°,並向上牽引,同時將髖外展,向前推擠大粗隆,股骨頭即可順利滑入髖臼。