7 方法

7.1 1.手法肌力評定

在特定體位下讓患者作標準動作,通過觸摸肌腹、觀察肌肉對抗肢體自身重力及由檢查者用手法施加的阻力,觀察患者完成動作的能力,從而評定患者的肌力。

(1)程序:

③檢查測試部位的輪廓,比較兩側肢體同名肌的對稱性,必要時測量兩側肢體的周徑大小。

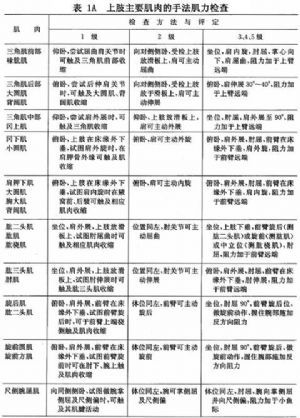

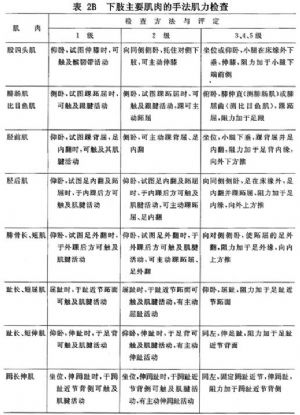

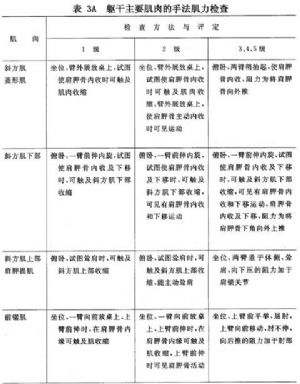

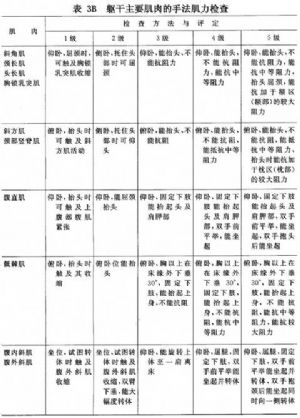

④上肢、下肢及軀幹肌羣的手法肌力檢查方法見表1、表2、表3。

(2)基本原則:

④如肌肉收縮不能引起關節活動時,依靠目測或觸診肌肉有無收縮進行判斷。

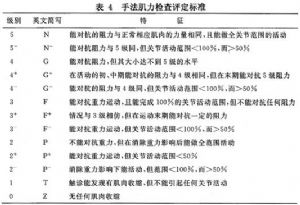

(3)評定標準:如能完成運動並能克服充分的阻力與健側相近,爲5級肌力;能克服中等阻力爲4級肌力;能對抗並僅能抵抗肢體自身重量完成動作,爲3級肌力;如不能克服肢體自身重量完成運動,但能在水平面上、無負荷下完成運動,爲2級肌力;如無明顯運動可見,但能觸到肌肉收縮,爲1級肌力;如無可感覺到的肌肉收縮,則爲0級肌力。

(4)注意事項:

①檢查前應向患者說明檢查目的、步驟、方法和感受,消除患者的緊張,取得最大合作。

③保持正確的檢測位置,以確保正確判斷肌力的級別。防止替代動作出現錯誤的肌力評定。

④施加阻力時,要注意阻力的方向應儘可能與肌肉或肌羣牽拉力的方向相反;施加阻力的點,應在肌肉附着處的遠端部位上。

⑤在消除重力影響方面,可採用讓肌肉或肌羣在水平而光滑的表面上活動;或用懸吊帶將測試部位吊起懸空,隨肌肉活動而同步地作水平運動。

⑦儘可能在同一體位完成所需檢查的肌力情況,以減少患者因不斷變換體位帶來的不便。

⑧中樞神經系統疾病和損傷所致的痙攣性癱瘓不宜進行手法肌力檢查。

7.2 2.器械肌力測定

肌力達3級以上時,可用專門的器械進行肌力檢查,這種測試可取得較精確的定量數據,根據測試時肌肉的不同收縮方式分爲以下3種肌力評定方法。

(1)等長肌力測定:在標準姿位下用不同的測力器測定一組肌羣在等長收縮時所能產生的最大肌力。常用的檢查方法有:

①握力測定:用握力計進行測試,測試時上肢在體側下垂,握力計表面向外,將把手調節至適當寬度,重複測定2~3次,取最大值。握力的大小可用握力指數評定。握力指數=握力(kg)/體重(kg)×100%。通常握力指數大於50%爲正常。

②捏力測定:用拇指與其他手指相對捏壓握力計或捏力計即可測定捏力的大小,該測試反映拇對掌肌及屈曲肌的肌力大小,其正常值約爲握力的30%。

③背拉力測定:用拉力計測定,測試時雙膝伸直,將把手調節到膝關節以上高度,然後作伸腰動作,用力向上拉把手。背肌力的大小可用拉力指數評定。拉力指數=拉力(kg)/體重(kg)×100%。通常拉力指數正常值:男性爲105%~200%,女性爲100%~150%。注意:此測試方法易引起腰痛患者症狀加重,不宜用於腰痛患者或老年人以及骨質疏鬆患者。

④四肢大關節肌肉測定:用等速測力儀測定,測試時將測試程序設定爲等長測試模式(運動速度爲0°/s),以測定一組肌羣的最大力矩值、最大力矩維持時間及其他肌肉功能相關參數。

(2)等張肌力測定:在標準姿位下測定一組肌羣在作等張收縮時能使關節作全幅度運動時的最大阻力。

①運動負荷:啞鈴、砂袋、槓鈴片或其他定量負重的運動器械。

②測試指標:以試舉重物進行測試,作1次運動所能承受的最大阻力稱1次最大阻力(1RM),完成10次連續運動所能承受的最大阻力爲10次最大阻力(10RM)。

③注意事項:進行等張肌力測試時須對試用阻力作適當估計,若多次反覆試舉,宜使肌肉產生疲勞,影響測試結果。

(3)等速肌力測定:運用等速測試儀器可以測定肌肉在進行等速運動時肌力大小和肌肉功能。測定範圍包括四肢大關節運動肌羣及腰背肌的力量大小,可提供運動功能評定、運動系統傷病的輔助診斷及療效評價的準確指標。

①測試儀器:採用專門的等速測試儀器。

②程序:

A.測試前準備:開機,校準儀器。

B.測試體位:根據測試要求,擺放患者體位,對患者進行良好固定。

C.調節測試儀器:根據不同測試肌羣,調節儀器的動力頭位置,使關節活動軸心與動力頭的軸心相對應;調節動力臂的長度;設定關節解剖0°位和關節活動範圍;必要時進行肢體稱重。

D.測試方式:分爲等速向心測試和等速離心測試。等速向心測試指肌肉採用向心收縮方式,即肌肉收縮時纖維縮短。等速離心測試指肌肉採用離心收縮方式,即肌肉收縮時纖維被動延長。臨牀常用等速向心收縮方式進行測試。

E.測定速度:選用慢速和快速兩種測試速度。測試速度在60°/s或60°/s以下時爲慢速測試,主要測定肌肉力量;測試速度在180°/s或180°/s以上時爲快速測試,主要測定肌肉耐力。

F.測試次數:在正式測試前,應先讓患者進行3~4次預測試,以使患者熟悉測試方法和要領。慢速測試時,測試次數爲4~6次;快速測試時,測試次數爲20~30次。

G.間歇時間:測試中每種測試速度之間通常間歇1min,以使肌肉有短暫休息。耐力測試後需要間歇1.5min以上。兩側肢體的測試間應間歇3~5min。

H.測試頻率:測試頻率應根據傷病的癒合情況以及訓練的效果決定。一般在康復訓練中,爲了評價康復治療的療效,宜每月測試1次。

③等速肌力評定指標:

A.峯力矩:指肌肉收縮產生的最大力矩輸出,即力矩曲線上最高點處的力矩值,代表了肌肉收縮產生的最大肌力。單位爲牛頓·米(Nm)。

B.峯力矩體重比:指單位體重的峯力矩值,代表肌肉收縮的相對肌力,可用於不同體重的個體或人羣之間的肌力比較。

C.峯力矩角度:指力矩曲線中,峯力矩所對應的角度,代表肌肉收縮的最佳用力角度。

D.總作功:即力矩曲線下的總面積。單位爲焦耳(J)。

E.平均功率:指單位時間內肌肉的作功量,反映了肌肉作功的效率。單位爲瓦(W)。

F.力矩加速能:指肌肉收縮最初1/8s的作功量,即前1/8s力矩曲線下的面積,代表肌肉收縮的爆發能力。單位爲焦耳(J)。

G.耐力比:指肌肉重複收縮時的耐疲勞能力。耐力比的單位常用百分比表示。

H.主動肌與拮抗肌峯力矩比:主要判斷關節活動中拮抗肌羣之間的肌力平衡情況,對判斷關節穩定性有一定意義。

7.3 3.肌肉耐力評定

①等長肌肉耐力測定:在等速測試儀上設定運動速度爲0°/s,測定肌羣以最大等長收縮起始至收縮力衰減50%的維持時間。

②等速肌肉耐力測定:在等速測試儀上以180°/s的運動速度連續作最大收縮20~25次,計末5次或10次與首5次或10次的作功量之比,即可測定肌肉耐力比,作爲判斷肌肉耐力的指標。

(2)背肌和腹肌的耐力評定:

①背肌耐力評定:患者俯臥位,兩手抱頭,臍部以上的上身部分在牀緣外,固定雙下肢,伸直後背部,使上體凌空成超過水平位,若低於水平位爲終止。記錄其能維持此姿勢位的最長時間,一般以1min爲正常。

②腹肌耐力評定:患者仰臥位,兩下肢伸直併攏,抬高45°,記錄其能維持的最長時間,也以1min爲正常值(注意此時實際不僅測試腹肌耐力,同時包括了髂腰肌的耐力)。