7 概述

篩骨迷路由多個小氣房組成,變異較大,且位於各鼻竇的中心,與眼眶、顱前窩僅隔一薄骨板,緊密相鄰,它體積不大而位置較深,故施行篩竇手術,若不諳解剖,盲目粗魯,則有相當的困難和危險性;但另一方面,由於慢性化膿性篩竇炎是一種常見、多發病,篩竇病變不徹底清除,常常成爲妨礙其他鼻竇炎症治癒及造成鼻息肉屢發的重要因素之一,因此篩竇開放或切除手術又有其必要性,是耳鼻喉科臨牀醫師應該掌握的手術,如果做到認真對待、謹慎小心、記住要領、隨機應變,則也能達到熟能生巧、得心應手。篩竇切除手術的途徑有鼻內、鼻外及經上頜竇三種。

8 適應證

1.慢性篩竇炎或慢性全鼻竇炎,中鼻道引流不暢,經非手術療法處理,症狀不消,長久不愈者。

2.多發性鼻息肉,手術摘除後多次復發者。

4.用來爲額竇、蝶竇、垂體手術開闢手術途徑。

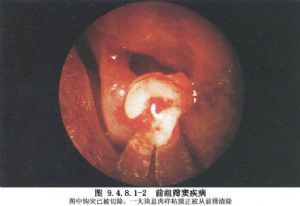

6.前組篩房感染引起慢性上頜竇炎者(圖9.4.8.1-1,9.4.8.1-2)。

10 術前準備

1.術前應詳細瞭解病史,曾做過何種手術;並做鼻竇X線片檢查,以確定手術範圍。

3.術前滴用氯麻合劑(0.25%氯黴素+1%麻黃素),使黏膜收縮,引流通暢減少局部感染。

4.若有鼻中隔彎曲,影響手術操作者,應先行鼻中隔黏膜下切除術。

5.術前日剪鼻毛,夜間給以地西泮(安定)5mg。

11 麻醉和體位

1.鼻內篩竇手術麻醉用1%丁卡因加腎上腺素棉片置於中鼻甲後端,麻醉蝶齶神經節,置於鼻腔頂部麻醉篩前神經。中鼻道、中鼻甲、下鼻甲、鼻底及鼻中隔均應覆蓋浸有麻醉藥的棉片。

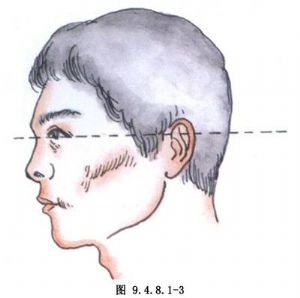

2.體位 取半臥位,使眼與耳的連線保持水平位;該連線相當於篩竇上緣。手術過程中,始終保持此體位,不可仰頭。定好頭位後先用一探針自前鼻孔伸入,至鼻腔頂部前端,一般深度爲4.5~5.5cm。手術時器械進入不可超過此深度,以免損傷篩板(圖9.4.8.1-3)。

12 手術步驟

1.取出鼻腔麻醉藥棉片。先切除中鼻甲及鼻腔內息肉組織,如中鼻甲輕度肥大可僅切除中鼻甲前端,保留大部中鼻甲或將中鼻甲骨折向上翻起,作爲切除篩竇時的標誌,以免損傷顱前凹底部或篩板。

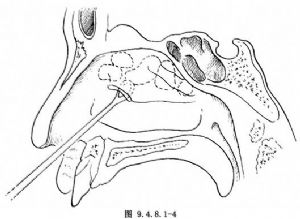

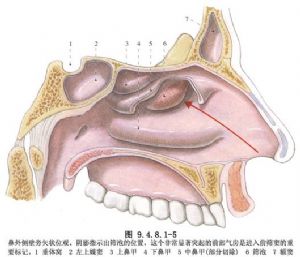

2.用莫曉刮匙(Mosher curet),銳口向外,置於鼻腔外側壁中鼻甲前端之隆起處;此處爲篩泡,內爲較大之篩房,骨壁薄,稍施壓力即可進入篩泡(圖9.4.8.1-4,9.4.8.1-5)。

3.用篩竇咬鉗自篩泡向後、向下、向外逐一咬開前組及後組篩房。若看到篩房骨片可繼續咬除,如篩房內有息肉亦應一併取出,直至篩房骨片及息肉全部清除,僅留一完整紙樣板,中鼻道呈一碗形空腔,則手術較徹底(圖9.4.8.1-6)。

4.如額竇或蝶竇口亦有炎性病變,可用咬骨鉗擴大竇口或清除病變。

13 術中注意要點

1.手術時應隨時注意頭部位置,切勿仰頭。

2.篩竇手術時應避免損傷下列危險區 ①鼻腔頂部;②後篩房之上外角;③篩房頂部(即顱前窩底部);④篩骨紙樣板;⑤篩板外緣與篩房內壁之交角處。手術時不能超出上述範圍。

3.手術時必須在看清篩房骨片時才能咬開篩房及去除息肉,操作必須熟練輕巧。

14 術後處理

1.全身應用抗生素治療。

2.鼻腔堵塞紗條者,術後第2d開始鼻內滴石蠟油,24~28h抽紗條,如較易出血者,可分次抽除。未填紗條者,鼻孔口塞以消毒幹棉球,如棉球被滲血污染,應隨時更換;以呋喃西林麻黃素滴鼻,並注意出血情況,如出血量較多,應及時處理。

3.術後每日用溫鹽水沖洗鼻腔及滴用薄荷石蠟油或0.4%慶大黴黴素,防止結痂及感染。

6.禁止用力擤鼻,注意有無併發症產生的徵象。

7.常規應用抗生素3~5d。

8.去淨堵塞物後,1~2周內每日清理術腔,可用浸有地塞米松、林可黴素、新福林混合液的棉片貼敷、收斂,如有水腫樣肉芽或血塊、幹痂凝結,隨時去除之。出院後仍應門診隨訪,予以清理,並配合中、西藥物積極控制鼻竇炎,可減少復發。

15 述評

1.出血 原發性出血多發生在鼻內篩竇手術後,麻醉劑及腎上腺素作用消失後,血管擴張而出血,或手術時止血不完善。繼發性出血多爲術後5~7d發生,傷口感染或肉芽組織增生所致,須清除肉芽予以填塞。

2.眼瞼皮下氣腫 因損傷眼眶內側壁所致,應密切觀察有無視力受損。

3.眼眶內出血 多因篩動脈破裂,手術後數小時,眼球突出,眼瞼腫脹發紫,視力迅即減退以至失明,但無疼痛。發現此情況,應急做鼻外切口,分離眼眶骨膜,清除血塊,結紮血管,或鑿去部分篩骨紙樣板,以便向鼻內引流,鼻外部切口予以縫合。

4.眶內縫窩組織炎或眶膿腫 爲感染擴散進入眶內,患者有高熱、眼瞼紅腫、眼球突出、疼痛。應用廣譜抗生素,如已形成膿腫,則應切開引流。

5.失明 篩竇手術時可因損傷紙樣板,進入眶骨膜及脂肪墊而損傷視神經致失明。

6.顱內感染 如腦膜炎或膿腫,爲損傷顱底或因鼻腔感染由血管或神經周圍而傳入顱內所致。故手術時如損傷鼻腔頂部,術後應大量用廣譜抗生素,鼻腔不予填塞。如已形成腦膜炎或膿腫,應全身用抗生素治療。如已形成膿腫則需切開引流。

16 注意事項

⑴熟諳解剖。對篩竇的“危險區”、手術保持範圍以及從前鼻孔到篩竇各部位的測量數據等都要牢記在心,陫注意咬鉗或刮匙伸入的深度,尤其對多次接受手術的患者,往往中鼻甲已被切除,鼻腔外側壁結構欠清,此時注意器械深度、頭位、篩竇外部定位標誌等更顯得重要,鉗子不得貿然深入。但是對測量數據也不能看得太死,還須按照個體差異及實際情況靈活掌握,使手術既安全又徹底。

⑵切忌盲目。整個手術應在充足的光線下明視操作,術野不清、結構不明時,不要任意進行刮、咬。當術中因出血較多影響視野時,可用吸引器隨時將血液吸去,也可用浸有外用腎上腺素的棉片或紗條置留片刻,待出血止後繼續手術。爲節省時間,可雙側交替進行操作。

⑶注意手法。無論是用篩竇咬鉗還是刮匙,動作都要輕巧,宜順勢而行,不可用力過猛。鉗咬時鉗子頭部勿用力頂壓,而是採取像刮匙取樣的動作。當刮匙刮到篩竇紙板時,細心體會能感到器械壓在一片有彈性的硬薄板上的感覺,這時若用力過度,紙板就會被捅破。鉗子或刮匙放入的方向應和中鼻甲保持平行,刮匙用力的方向應向下、向前、向內,避免向上、向外。擴大鼻額管時,刮匙或銼的用力方向只能向前、下方,切勿向後、上方。處理蝶竇前外上角時,要特別小心。

⑷觀察反應。當器械伸入已有相當深度,而操作時病人主訴術側眼球有輕微疼痛或頭前部疼痛,這往往是手術接近紙板或篩板的信號;若影響到視力、眼球活動,或鉗取出脂肪組織時,更須立刻中止手術,作眼部檢查,進一步確定原因,及時採取必要措施。

⑸適可而止。當打開篩房,見竇內粘膜光滑,無明顯水腫、息肉或積膿,則沒有必要將篩竇全部徹底切除;如遇因出血難以控制,術野不清楚,一時不能確定是篩房,或病人合作差等情況,寧可分次手術,而不要勉強冒進。

2.術中儘量保留中鼻甲,作爲手術時的標誌,又可起到保護篩板的作用。如不影響引流,則完成篩竇切除後,也不必將其切除;如息肉肥大明顯,妨礙引流,可放在最後作部分切除,但一般仍宜保留其附着部約0.5cm寬度,以作再次手術時的標誌。去除中鼻甲可用中甲剪刀、圈套器,殘留的粘膜或骨片用篩竇咬鉗或咬骨鉗,不要用息肉鉗強行撕下。