5 術前準備

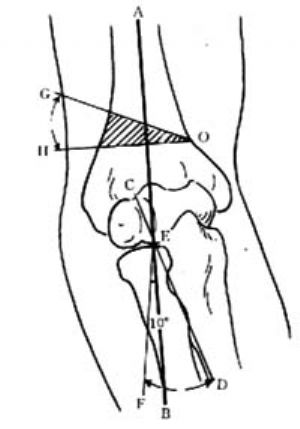

攝患肘伸直位正位x線片,測量出肘內翻或肘外翻的角度,然後算出應予矯正的角度。如爲肘內翻,先畫出肱骨軸線ab,另沿尺橈骨之間畫一軸線cd,於其相交點e,再劃一直線ef,使∠feb=10°(提攜角),則∠def即爲需切骨矯正的內翻角。然後於肱骨鷹嘴窩上1.5~2cm處畫一與肱骨幹垂直的橫線ho,並於o點向肱骨橈側劃一斜線go,使∠hog等於∠def,楔形gho即爲設計矯正肘內翻應切除的骨塊,其底邊在橈側[圖1]。

8 手術步驟

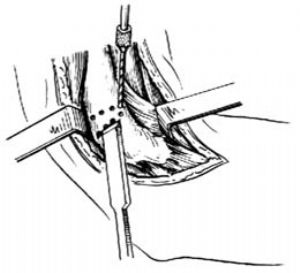

1.切口 在上壁下1/3外側,沿肱骨外髁嵴做一長約6cm的縱形切口[圖2 ⑴]。

2.顯露肱骨下段 在深筋膜下,判明肱三頭肌與肱橈肌的間隙[圖2 ⑵],分開並向前拉開肱橈肌與橈神經,將肱三頭肌向後拉,沿外上髁縱形切開骨膜,在骨膜下剝離肱骨下1/3至鷹嘴窩上緣爲止,以顯露肱骨的前、後、外側骨面[圖2 ⑶],毋需剝離其內側的骨膜,也不可損傷關節囊。

3.楔形切骨 按設計在鷹嘴窩上約1.5~2cm處,和肱骨幹垂直的橫切面(ho)上,先用手搖鑽鑽一排約3~4個穿透前後骨皮質的小孔,再在與測量切骨相同角度的另一斜面(go)上,鑽一排小孔[圖2 ⑷],用銳利骨刀由外向內切骨,至對側骨皮質時不要完全鑿斷,以免切骨端不穩定而易發生移位,取下所切掉的楔形骨塊[圖2 ⑸]。

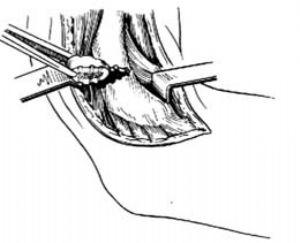

4.矯正和內固定 切骨後將前臂伸直,手掌朝上,固定切骨近段,將前臂逐漸外展,使切骨面對合,矯正達到要求後,即可用兩根克氏針,分別自肱骨內外上髁鑽入,通過切骨斷面,達到並恰好穿透對側骨皮質爲止,折彎尾端於骨外[圖2 ⑹];亦可用u形釘內固定[圖2 ⑹附圖]。

5.縫合 徹底止血,需要時,可攝x線片複查,瞭解畸形矯正是否滿意,否則重新復位與內固定。克氏針尾端埋在皮膚下,分層縫合切口。術畢,用前後長臂石膏託外固定肘關節於功能位。