6 概述

硬脊膜內髓外腫瘤約佔椎管內腫瘤的60%。以神經鞘瘤多見,脊膜瘤次之,兩者共佔此部位腫瘤的80%左右,其他如皮樣囊腫、上皮樣囊腫和脂肪瘤等則少見。

神經鞘瘤好發於20~40歲的病人,大都有較典型的症狀和體徵,在病程早期有神經根痛症狀,約有70%的病例以根痛爲首發症狀,而有疼痛症狀者幾達本病組的90%。病程後期可因脊髓受壓出現感覺麻木與肢體無力,有的病例可呈現典型的脊髓半側損害綜合徵,但多數病例發生脊髓橫貫性損害的臨牀表現。

硬脊膜內髓外脊膜瘤雖可發生於椎管內任何部位,但以發生於胸段者居多。腫瘤一般位於脊髓的腹側或背側,位於側方者少見。脊膜瘤病人多以運動功能障礙爲主要症狀,將近90%的病人在病程的不同時期出現程度不同的癱瘓症狀。

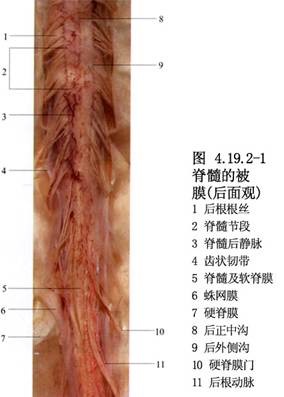

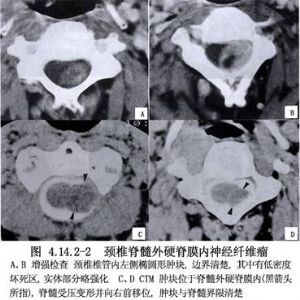

診斷上,除分析臨牀症狀和體徵外,主要還需經脊髓造影,CT掃描或MRI檢查確診(圖4.14.2-1~4.14.2-3)。

9 術前準備

1.全身一般性準備 根據病情與檢查,積極改善病人的全身情況,給予各種必要的補充與糾正。

2.有便祕者,術前給予緩瀉劑,術前夜給予灌腸。有排尿障礙者,術前應導尿,留置導尿管。

3.頸部病變影響呼吸者,術前應進行深呼吸、咳嗽等訓練,術前幾天可開始霧化吸入,必要時給予抗生素。

4.術後需俯臥者,應提前進行俯臥位訓練,使病人能適應此臥位。

5.術前晚給予鎮靜劑,苯巴比妥0.1g。

6.術前6~8h內禁食。

7.術前日準備手術野皮膚,清洗剃毛,範圍要超過切口四周15cm以上。頸部手術應剃去枕部頭髮。

9.術前定位 術前應定出預定切除椎板的脊椎位置,最簡便的方法是根據體表標誌定位。常用的體表標誌有:①頸後下方第1個後突最高的棘突是第7頸椎棘突;②雙臂自然下垂,兩側肩胛崗內端連線通過第3胸椎棘突;③雙臂自然下垂,兩側肩胛骨下角的連線,通過第6胸椎棘突;④臍水平相當於第3腰椎棘突;⑤兩側髂嵴最高點連線,通過第4腰椎棘突;⑥兩側髂後上棘連線相當於第2骶椎椎體。

由於體形的差異,按上述標誌定位可能有1~2個棘突的誤差。爲避免誤差,可先根據體表標誌定位,再在相應棘突的體表上用膠布粘着一鉛字,攝X線片後,從X線片上鉛字的位置覈定手術部位。

11 手術步驟

11.1 1.切口

此部位腫瘤一般長徑多在3~4cm之間,故皮膚切口只需達到能顯露病變所在部位的上下各一個椎板即可。

11.2 2.椎板切除

切除可從病變節段上方或下方的椎板開始,椎板切除時向外不要超過關節突。椎板切除後常可見到病變所在部位硬脊膜囊略有膨起,此膨起部位上方的硬脊膜可見搏動,在其下方則搏動消失。

3.硬脊膜切開 切開硬脊膜前,先切除位於椎板和硬脊膜之間的黃韌帶,從中線向兩側分開硬脊膜外脂肪,在病竈部位的此兩種組織常常變薄。在中線兩側的硬脊膜上各縫1~2針牽引線,提起後在中線上切開硬脊膜,並將其邊緣暫時縫吊在近旁的肌肉上。硬脊膜切開的範圍,以能將腫瘤全部露出爲度,若顯露不夠,需擴大椎板切除範圍後再延長硬脊膜切口。

11.3 4.切除腫瘤

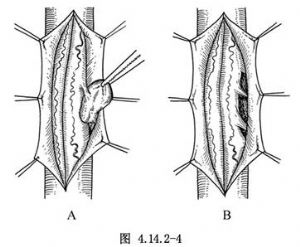

硬脊膜切開後,先將腫瘤表面的蛛網膜縱行切開,爲防止術中出血進入上下端的蛛網膜下腔,避免引起術後無菌性腦膜炎和蛛網膜粘連,可用鹽水棉片放在腫瘤的上下兩端輕輕填塞。將腫瘤前後上下進行分離,在遊離出腫瘤的一端做2~3個貫穿縫線,輕輕提起(圖4.14.2-4A),以利於腫瘤的進一步分離,輕微的粘連可用雙極電凝灼斷,若爲條狀粘連可做銳性分離。常有脊神經跨過腫瘤進出椎間孔,應細心分離,儘可能加以保護,神經鞘瘤一般可見腫瘤大多與1條神經根相連,用雙極電凝灼斷,將腫瘤摘出(圖4.14.2-4B);如爲重要神經根,應試行保留其功能,先切除瘤內容,縮小瘤體積,然後在手術顯微鏡下行束間分離,可以全切腫瘤,並保留大部分神經束。

若神經鞘瘤位於脊髓的腹外側,完整切除有損傷脊髓可能時,可先做腫瘤的囊內切除或分塊切除,縮小瘤體後將腫瘤全部切除。

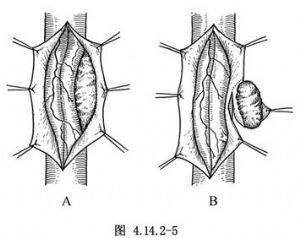

脊膜瘤包膜完整,表面光滑,呈卵圓形或結節狀,扁平形罕見,位於蛛網膜外,常與蛛網膜有緊密粘連,而與脊髓則無粘連。腫瘤巨大者在脊髓的對應面上常形成壓跡。脊膜瘤的基底起自硬脊膜的內側面,其血液供應來自硬脊膜,故腫瘤近旁的硬脊膜血管常較粗大,應予電凝。硬脊膜切開後,先在脊髓和腫瘤間將蛛網膜沿腫瘤邊緣切開,用剝離子將腫瘤與脊髓分開,若腫瘤在脊髓腹側或腹外側(圖4.14.2-5A),試圖用窄腦壓板將脊髓牽向一側,切除前方腫瘤,有損傷脊髓造成術後截癱或癱瘓加重的可能,故應儘量避免採用此種方法。而是在腫瘤部位的兩神經根之間尋找齒狀韌帶,一般切斷2根齒狀韌帶即可獲得足夠的顯露。在切斷齒狀韌帶前,先用蚊式血管鉗夾住附着於硬脊膜內面的齒狀韌帶尖,緊貼硬脊膜附着處切斷齒狀韌帶,然後移動蚊式血管鉗將脊髓牽向一側,以利脊髓腹側和腹外側病變的顯露。但位於脊髓腹側或腹外側的腫瘤仍不能有足夠的空間容許完整地切除,如勉強行完整切除,則在剝離和牽出腫瘤過程中,脊髓將遭受嚴重擠壓,容易造成或加重脊髓損傷。妥善的手術方法是先行囊內瘤組織切除,待瘤體縮小後再行全切。最好在手術顯微鏡下全切腫瘤。

位於脊髓背側或外側腫瘤切除較爲容易,但應注意將腫瘤與其附着的硬脊膜一併切除(圖4.14.2-5B)。

11.4 5.瘤牀部位硬脊膜的處理

爲避免復發,一般應將腫瘤連同其基底部位的硬脊膜一併切除。有的作者建議切緣最好距腫瘤基部數毫米。但有的作者爲了不造成硬脊膜缺損,將腫瘤基底處的硬脊膜內層與外層分開,將後者保存。如腫瘤已侵及外層硬脊膜,則不宜採用此法。腫瘤位於脊髓腹側者,腫瘤基底的硬脊膜因操作困難常難以徹底切除,可用雙極電凝在其表面反覆燒灼,以防腫瘤再發。隨腫瘤切除而造成的硬脊膜缺損可用筋膜片修補。

11.5 6.縫合切口

腫瘤切除後,術野創面要進行細緻的止血,間斷縫合硬脊膜。硬脊膜囊外可留置硅膠管或橡皮空心引流。肌肉、深筋膜、皮下組織和皮膚分層縫合。

12 術中注意要點

1.切除位於脊髓腹側或腹外側腫瘤時,牽拉脊髓必須十分謹慎和輕柔,如手術空間有限,不可勉強行腫瘤完整切除,防止手術損傷脊髓招致不良的後果。最好先行囊內或分塊切除,縮小瘤體後再行全切除。

2.神經鞘瘤有向椎間孔伸延的傾向,爲了不在孔內殘留部分腫瘤組織,需牽拉遊離出的腫瘤部分,使腫瘤遠端由椎間孔內被牽出,在腫瘤緣外側切斷神經根。

3.脊膜瘤的硬脊膜附着部必須妥善處理,一般部位需距腫瘤邊緣外數毫米處繞瘤剪開一圈,然後與腫瘤一併切除。對於附着部位於硬脊膜囊偏前部者,應用雙極電凝細緻處理,以減少腫瘤復發。

14 併發症

14.1 1.硬脊膜外血腫

椎旁肌肉、椎骨和硬脊膜外靜脈叢止血不徹底,術後可形成血腫,造成肢體癱瘓加重,多在術後72h內發生。即使在放置引流管的情況下也可發生血腫。如出現這種現象,應積極檢查,清除血腫,徹底止血。

14.2 2.脊髓水腫

常因手術操作損傷脊髓造成,臨牀表現類似血腫。治療以脫水、激素爲主;嚴重者如硬脊膜已縫合,可再次手術,開放硬脊膜。

14.3 3.腦脊液漏

多因硬脊膜和(或)肌肉層縫合不嚴引起。如有引流,應提前拔除。漏液少者換藥觀察,不能停止或漏液多者,應在手術室縫合漏口。

14.4 4.切口感染、裂開

一般情況較差,切口癒合能力不良或腦脊液漏者易發生。術中應注意無菌操作。術後除抗生素治療外,應積極改善全身情況,特別注意蛋白質及多種維生素的補充。特殊部位如肩胛之間,應加強肌肉層縫合。