2 註解

腓骨有獨立的血供系統(腓動、靜脈),切斷後不影響下肢的血液供應,而且腓動、靜脈可分離出較長的蒂。動脈平均外徑爲2.0~2.5mm,伴行靜脈的外徑爲2.0~3.0mm,便於血管吻合。成人腓骨的長度爲28~30cm,除下端5~6cm爲穩定踝關節所必需外,其餘部分均可供移植用。另外,腓骨外形平直,沒有弧度或彎曲。因此,腓骨最適於修復四肢長骨大塊骨缺損。常用於:

1.因先天性疾病(如先天性脛骨假關節)、腫瘤段切除或外傷引起的四肢長管骨骨幹大塊骨缺損者。

5 手術步驟

1.體位 如受區爲上肢,供區爲對側腓骨,病人取半側臥位、上肢伸肘,外展90°,置於手術檯旁的小臺上。如受區爲對側下肢,則病人平仰臥,受區肢體伸直;供區臀部墊高30°~45°,供肢屈膝並內收股部;或先取半側臥位,腓骨完全遊離後,再改平臥位。

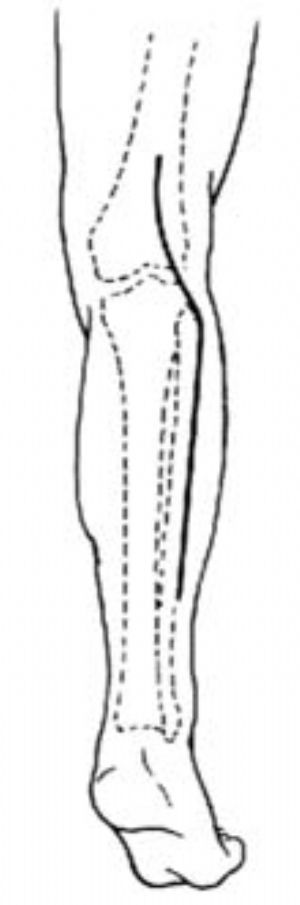

2.切口 從腓骨頭的後側開始,向前至腓骨頸,再沿腓骨外後側下行至所需的長度,但不超過腓骨遠側1/4[圖1⑴]。如需切取腓骨頭,則切口可沿股二頭肌腱後緣向上伸延5~6cm。

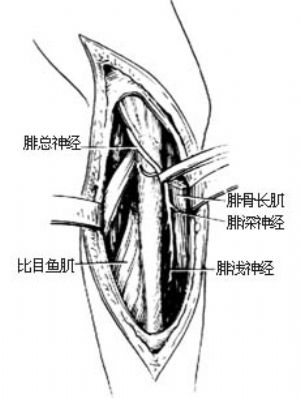

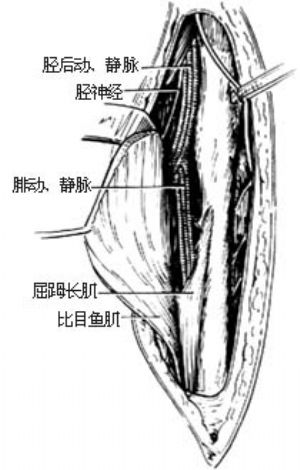

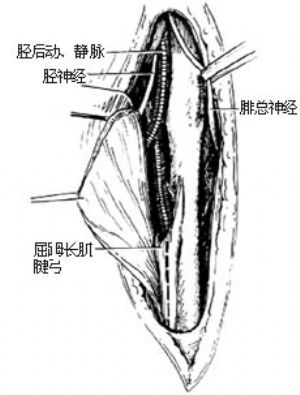

3.顯露血管、神經 切開皮膚,皮下組織及筋膜後,先於股二頭肌的後內側緣找出腓總神經,用膠皮條牽開,並向下分離。在有槽探針保護下切開腓骨長肌,分離出腓淺及腓深神經[圖1⑵]。再自腓骨中段分開腓骨長肌與比目魚肌的間隙,在手指保護下切斷比目魚肌在腓骨上段的止點,向後拉開比目魚肌,即可見腓動、靜脈自屈 長肌的腱弓進入該肌的深面[圖1⑶]。沿腓動、靜脈向近端分離,注意勿損傷進入腓骨、肌肉和皮膚的分支,直至腓動、靜脈發自脛後動、靜脈的起始點。

長肌的腱弓進入該肌的深面[圖1⑶]。沿腓動、靜脈向近端分離,注意勿損傷進入腓骨、肌肉和皮膚的分支,直至腓動、靜脈發自脛後動、靜脈的起始點。

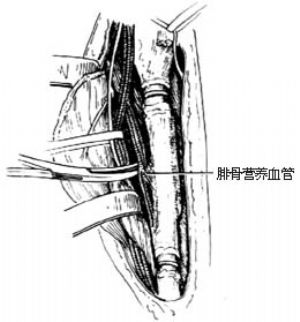

4.切取腓骨 沿腓動、靜脈的淺面,切開屈 長肌肌腹至所需長度,在保護腓總神經不受損傷的前提下,切開腓骨長、短肌,並在腓骨外面保留2~3mm厚的肌肉。按受區植骨所需的長度(該長度等於受區骨缺損的長度加與接受骨固定用的長度約4~5cm)剝離肌肉後用線鋸或電鋸切斷腓骨的遠端及近端[圖1⑷]。這樣腓骨可以向前或向後旋轉,便於分離。用持骨鉗夾住腓骨斷端,或用彎止血鉗插入腓骨近端,將腓骨向後旋轉,切開伸趾長肌,伸

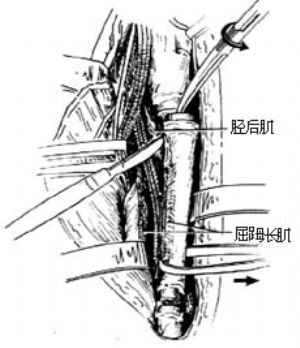

長肌肌腹至所需長度,在保護腓總神經不受損傷的前提下,切開腓骨長、短肌,並在腓骨外面保留2~3mm厚的肌肉。按受區植骨所需的長度(該長度等於受區骨缺損的長度加與接受骨固定用的長度約4~5cm)剝離肌肉後用線鋸或電鋸切斷腓骨的遠端及近端[圖1⑷]。這樣腓骨可以向前或向後旋轉,便於分離。用持骨鉗夾住腓骨斷端,或用彎止血鉗插入腓骨近端,將腓骨向後旋轉,切開伸趾長肌,伸 長肌及骨間膜(注意勿損傷骨間膜後脛後血管、神經束)。再將腓骨向前旋轉,在脛後神經的外側與腓動、靜脈之間,自下而上地切斷脛後肌[圖1⑸],並保留該肌附於腓骨的厚度達0.5~1.0cm。切斷腓骨的遠側端,結紮和切斷遠側腓動、靜脈。至此,移植的腓骨段除近側腓動、靜脈相連外,均已遊離。此時鬆開氣性止血帶,觀察移植腓骨的血運。如骨膜、骨髓腔及附着的肌肉有活躍出血,說明血供良好。如受區的手術已完成,即可分別切斷和縫扎腓動、靜脈的起始部,切斷血管的遠端不結紮[圖1⑹]。切斷後將帶腓動、靜脈的腓骨轉移至受區。

長肌及骨間膜(注意勿損傷骨間膜後脛後血管、神經束)。再將腓骨向前旋轉,在脛後神經的外側與腓動、靜脈之間,自下而上地切斷脛後肌[圖1⑸],並保留該肌附於腓骨的厚度達0.5~1.0cm。切斷腓骨的遠側端,結紮和切斷遠側腓動、靜脈。至此,移植的腓骨段除近側腓動、靜脈相連外,均已遊離。此時鬆開氣性止血帶,觀察移植腓骨的血運。如骨膜、骨髓腔及附着的肌肉有活躍出血,說明血供良好。如受區的手術已完成,即可分別切斷和縫扎腓動、靜脈的起始部,切斷血管的遠端不結紮[圖1⑹]。切斷後將帶腓動、靜脈的腓骨轉移至受區。

|  |

| ⑸將腓骨向前旋轉,切開脛後肌 | ⑹切斷腓動、靜脈的近端,完全遊離腓骨 |

| 圖1 吻合血管的腓骨切取術 |

5.切取帶腓骨頭的腓骨 如需切取帶腓骨頭的腓骨,應在遊離並保護腓總神經後,先在腓骨頭的尖端切斷股二頭肌腱及外側副韌帶的附着部。再切開腓骨長肌及比目魚肌的附着部,並保留部分肌纖維於腓骨頭。最後切開脛腓前、後韌帶及關節囊。即可用骨膜剝離器插入脛腓上關節,並將之撬開,遊離腓骨頭,其他步驟同上。

6.縫合 供區徹底止血,逐層縫合。