6 概述

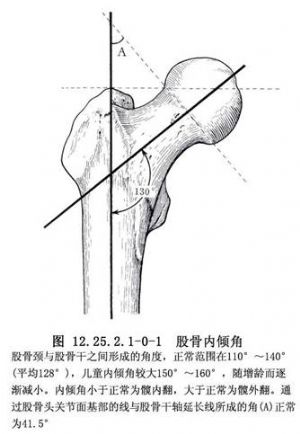

外翻截骨叉狀鋼板固定術用於先天性髖內翻的手術治療。 先天性髖內翻又名發育性髖內翻,是股骨近端頸幹角進行性減小的一種先天骨發育畸形。1881年Fiorani首先報道本病爲嬰兒股骨頸彎曲變形的髖關節畸形;1894年Hofmeister稱其爲髖內翻;1896年Kvedel將其命名爲先天性髖內翻。該病的發病率約佔新生兒的1/25000,往往累及雙側(圖12.25.2.1-0-1~12.25.2.1-0-3)。

先天性髖內翻的病因不明,有的學者推測與胚胎髮育有關,認爲在胚胎髮育過程中,股骨近端骨骺漸分爲頸部骨骺和粗隆部骨骺,二者維持着相應發育速度,當頸部骨骺的發育發生障礙而破壞這一平衡時,將出現髖內翻畸形。頸部骨骺發育障礙的原因,可能與局部血運循環、外傷、內分泌紊亂及遺傳有關。有學者曾觀察到患兒出生後的髖關節X線片表現正常,在負重活動開始以後出現了髖內翻。

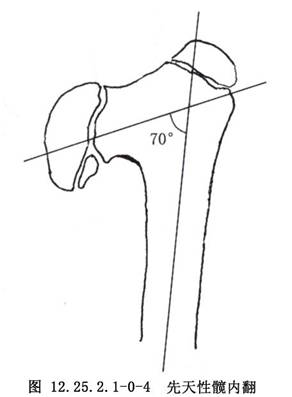

先天性髖內翻分爲嬰幼兒型和兒童型兩種,嬰幼兒型出生時即有髖內翻,常伴有股骨近端局竈性發育不全,此型罕見;常見的兒童型往往在行走後出現臨牀症狀,與先天性髖脫位相似。X線顯示頸幹角小於120°,嚴重者小於90°。股骨頸發育不良,短小彎曲變形,其下緣與股骨頭骨骺之間可見一基底向下的三角形骨塊影,可呈不規則或碎裂狀,其內外側可見透光帶,內側帶爲股骨頭骨骺板,外側帶爲先天性髖內翻特有的頸部軟骨發育不良及骨化不全所形成的裂隙(圖12.25.2.1-0-4)。重者股骨頭與股骨頸明顯分離,可形成假關節。

HE角,即雙髖“Y”形軟骨連線(Hilgenereiner線)與股骨頭骺板(Epiphysis)線之間的夾角,又稱骨骺角(圖12.25.2.1-0-5),正常小於25°,髖內翻時明顯增大,其大小與髖內翻程度成正比。

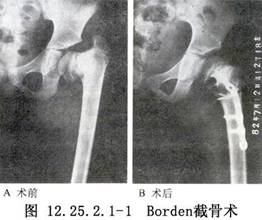

先天性髖內翻是否需要手術,主要取決於畸形的程度,頸幹角小於110°,則有手術指徵,但應推遲到4~5歲以後進行,以便容易使用內固定器械。手術方式有多種,傳統的如Blount鋼板固定的轉子下外翻截骨術、Pauwel轉子下楔形“Y”形截骨術、Amstuty轉子下截骨嵌入術和Langenskiold轉子間截骨端側固定術等;近年來國際上多選用粗隆下外翻截骨Compbell鋼板固定(圖12.25.2.1-0-6A)或AO直角加壓鋼板固定術(圖12.25.2.1-0-6B)。手術方式的選擇,受手術者對術式適應程度和固定器械材料等諸多因素的影響,但應本着達到矯正內翻畸形,恢復頸幹角,消除身體重力對骨骺及異常骨缺損部位的剪式應力,促進頸部異常骨缺損閉合和阻止畸形發展的目的進行。矯正頸幹角到135°~150°、HE角小於20°爲宜。作者單位選擇改良股骨近端外翻截骨叉狀鋼板固定術治療先天性髖內翻(圖12.25.2.1-0-7,12.25.2.1-0-8),亦可達到治療目的,較適合於目前我國的醫療環境。

9 術前準備

1.拍攝雙髖關節X線正位片,並測量頸幹角、HE角及相關數值(圖12.25.2.1-2)。

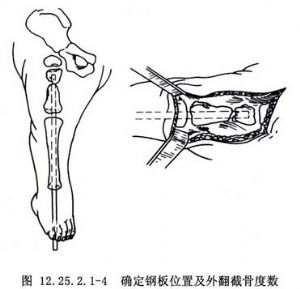

2.繪製紙樣進行手術設計,預製鋼板角度並確定鋼板插入股骨頸的位置,其插入部分位於股骨頸軸線與內緣線之間爲宜(圖12.25.2.1-3)。以HE角<20°爲準,預定需要矯正頸幹角的度數,即外翻截骨度數。