6 概述

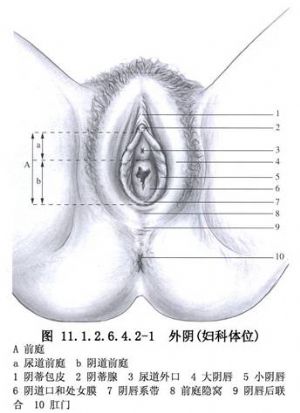

統一性全外陰根治術用於外陰及前庭大腺癌腫的手術治療。 外陰系器官,除脂肪、汗腺、皮脂腺、神經血管外,還有豐富的淋巴組織,且陰阜爲兩側大陰脣淋巴主幹,是向上迴流的交叉點,因此,從解剖與臨牀所見,外陰癌應做廣泛性外陰切除。外陰廣泛切除上部包括切除陰阜,外側爲大陰脣皺襞,下緣包括會陰部。外切口應距腫瘤3cm。內側切除10cm以內的陰道壁、外陰基底部、上緣爲恥骨筋膜,兩側包括切除內收肌筋膜(圖11.1.2.6.4.2-1)。

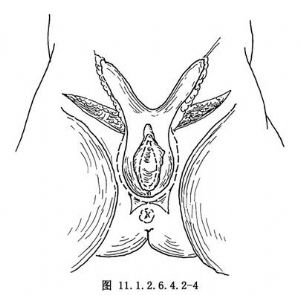

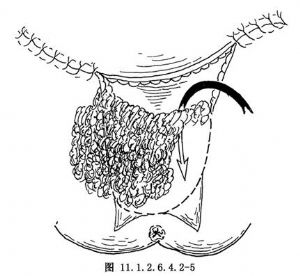

外陰癌統一性切口手術是採用一個大型蝶形切口,切口包括雙側腹股溝區、陰阜部和全部外陰部,整塊地將雙側腹股溝淋巴結和外陰部廣泛切除(圖11.1.2.6.4.2-3,11.1.2.6.4.2-4)。

7 關於外陰及前庭大腺癌腫

近年,隨着廣大婦女對生殖健康和生活質量需求的提高,外陰癌手術治療模式有很大的改進:依據病理、臨牀類型、分期、轉移及發展規律,在保證治療效果的基礎上,重視保留正常外陰部組織形態和功能的完整性,減輕手術對患者精神心理和性功能的損傷。

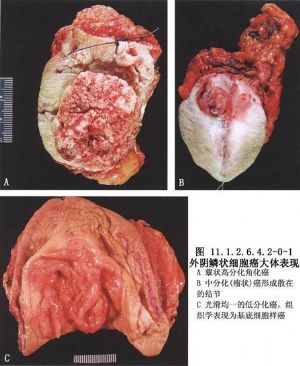

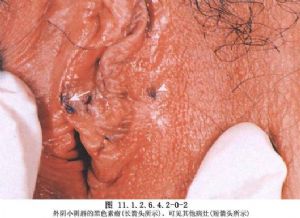

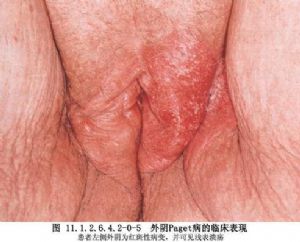

外陰癌病理分型中以外陰鱗狀細胞癌居多,約81.0%,佔婦科全部惡性腫瘤的3.5%;其次惡性黑色素瘤,4.5%;基底細胞癌,2.5%;Paget病,2.5%;前庭大腺表皮細胞癌,3%;前庭大腺癌,2%;外陰肉瘤,2%;尿道腺癌,1%;尿道移行細胞癌,0.5%;汗腺癌,0.5%(圖11.1.2.6.4.2-0-1~11.1.2.6.4.2-0-5)。

依據外陰癌發生的部位、大小、形態和分化程度,又可多種分型。如:中心性外陰癌,發生於陰蒂和尿道口周圍;外周性外陰癌,發生於尿道中上部,包括陰蒂、尿道口和大小陰脣上的外陰癌;後部外陰癌,發生於陰道口峽部和肛門周圍。不同類型病變決定不同的手術範圍及術式。

外陰癌伴有其他部位原發性惡性腫瘤的概率爲15%~33%,其中子宮頸癌最常見,多源性癌的發生率爲25%。然而,對外陰癌遵循從外陰上皮內瘤變(vulvar intraepithelial neoplasia,VIN)-原位癌-浸潤癌的病理髮展規律進行臨牀研究。近年,人們對於VIN的認識不斷深化,VIN不經治療終將轉化爲外陰浸潤癌,>40歲的年長婦女惡變率尤高,經長期隨訪證實其惡變率幾達100%(Jones 1990)。Crum(1992)強調指出,當VIN出現細胞異常分裂,基底細胞和基底旁細胞多形性,細胞核增大和非整倍體時才診斷爲VIN病變。VIN或原位癌雖可持續存在長達10年以上,然而,VIN一旦突破基底膜,出現間質和淋巴浸潤,腫瘤將迅速進展,因此,手術力爭在VIN及原位癌時完成,其是防治外陰癌的重要步驟。隨着醫療條件的改善及外陰癌生物基礎理論研究的深入,致使手術病人年輕化、臨牀趨於癌腫早期階段可獲得診斷,因此,強化VIN的診斷、手術治療及嚴密隨訪,將列爲外陰癌防治的先期重點工作。有利於外陰癌手術範圍縮小、損傷減輕及功能的修復。

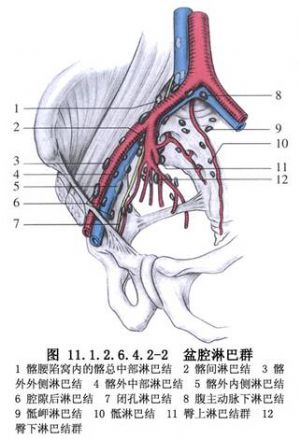

外陰癌以癌栓方式轉移,其中腹股溝和盆腔淋巴結轉移率爲0~33%(Wilkinson 1982、Disaia 1985)。轉移率與腫瘤大小、部位、組織分化和人乳頭瘤病毒(HPV)感染等因素相關。除此,臨牀分期也直接影響外陰癌手術方案的確定、實施,1989年國際婦產科聯盟(FIGO)根據腫瘤大小、淋巴結狀態及轉移制定了新的臨牀分期,1995年FIGO重新修訂,進一步將外陰癌各臨牀分期分爲幾個亞型,使之更趨於精確與合理。手術範圍、方式也因之而個體化。

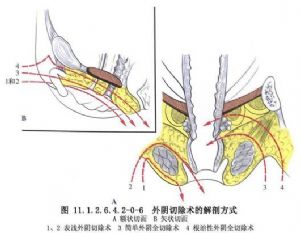

近10年來,外陰癌手術方式不斷改進,逐漸形成以外陰癌個體的病理生理和解剖爲依據,重視外陰修復和重建爲特點的一套系統、科學、個體化的手術體系,主要的進展是廣泛性局部切除術的實施,分解性腹股溝淋巴結切除、小範圍的廣泛性淋巴結切除和同側淋巴結切除等。已有多種手術類型用於外陰癌原發竈的治療,包括簡單外陰切除術、廣泛性(根治性)局部外陰切除術、外陰半側切除術、外陰前部切除術、外陰後部切除術、廣泛性(根治性)全外陰切除術(分離式切口)、廣泛性(根治性)全外陰切除術(單一切口)、擴大(超)廣泛性(根治性)外陰切除術、盆腔器官切除術、外陰癌手術矯形術(圖11.1.2.6.4.2-0-6)。

廣泛性(根治性)全外陰切除術適用於外陰廣泛性腫瘤浸潤乃至無正常外陰組織可以保留以維持其功能和進行組織整形者。該類手術範圍包括外陰廣泛切除和腹股溝盆腔淋巴結清除術,包括兩種主要術式:①外陰切除加分離式切口腹股溝淋巴結切除(圖11.1.2.6.4.2-0-7);②單一性切口行外陰切除並腹股溝淋巴結切除(圖11.1.2.6.4.2-0-8)。據現代外陰癌手術原則,推薦採用分離式切口廣泛性外陰切除。

外陰系器官,除脂肪、汗腺、皮脂腺、神經血管外,還有豐富的淋巴組織,且陰阜爲兩側大陰脣淋巴主幹,是向上迴流的交叉點,因此,從解剖與臨牀所見,外陰癌應做廣泛性外陰切除。外陰廣泛切除上部包括切除陰阜,外側爲大陰脣皺襞,下緣包括會陰部。外切口應距腫瘤3cm。內側切除10cm以內的陰道壁、外陰基底部、上緣爲恥骨筋膜,兩側包括切除內收肌筋膜。

手術創面大,很少有Ⅰ期癒合者。近年已有不少學者報道有關皮片移植及創面修復的經驗。

外陰癌的淋巴結轉移率約27%~46%,觀察分析:①外陰癌局部病竈大小與淋巴結轉移比較密切。病竈≤1cm,極少有淋巴結轉移,轉移率6%;病竈≥8cm,轉移率達50%,因此,當外陰癌病竈≥2cm,淋巴結轉移機會增多。如外陰癌累及肛門、尿道或陰道的病例,淋巴結轉移率從24%增至43%。病竈同側腹股溝淋巴轉移率84%,對側轉移率15%。②淋巴結轉移與病理分化相關,低分化淋巴結轉移率62%,高分化轉移率38%。③腹股溝淋巴結大小與癌竈轉移相關。外陰癌腹股溝淋巴結腫大<2cm,有25%淋巴結轉移;淋巴結腫大2~5cm,40%淋巴結轉移。總之,據淋巴結轉移的諸多相關問題,因此設計實施手術的範圍應從個體具體特點出發,方能達到手術徹底的目的。

盆腔淋巴結的切除尚不能一概而論,應按具體病例而異,嚴格掌握以下指徵:①凡有腹股溝淋巴結轉移者,盆腔淋巴結必須清除。②從臨牀而言,凡前庭、陰蒂、尿道或陰道中1/3以上受癌竈侵犯者,有必要行清除盆腔淋巴結。③Cloquet′s淋巴結的病理檢查,具有臨牀實際意義,可決定盆腔淋巴結清除。

8 適應症

統一性全外陰根治術適用於:

1.癌瘤侷限於外陰部,直徑≥2cm,基底部能移動,尚未累及其下筋膜。

2.癌瘤侷限外陰,腹股溝淋巴結腫大、硬而活動,可疑癌瘤轉移。

3.本術式更適用於外陰外側和會陰體後部的癌竈,外陰前部小型癌竈而無腹股溝淋巴結轉移者,可同時保留全部或較多的陰阜部皮膚橋,切口可Ⅰ期癒合。

10 麻醉和體位

1.通常採用硬脊膜外持續阻滯麻醉,必要時改用全麻。

2.因典型的手術步驟是先行腹股溝淋巴結切除。因此,病人先取低膀胱截石位或仰臥位,髖關節屈曲而大腿內側輕度外展以便於暴露腹股溝和會陰部,減少局部張力。

11 手術步驟

1.下腹部和腹股溝切口 於雙側髂前上棘內下方2cm水平,橫行弧形切開皮膚和皮下組織,切口於陰阜部穿過陰脣脂肪墊表層。切口兩側下緣從切口上緣兩側角頂端開始,經腹股溝皺褶、內收肌骨腱水平終止於陰脣腳皺褶處。皮膚切口深度爲2~3cm(圖11.1.2.6.4.2-5)。

2.腹股溝淋巴結切除 沿上部切口皮瓣,向深處分離皮下組織,經Camper-Scarpa筋膜至腹直肌鞘前層和腹外斜肌腱膜,並將皮下組織從腹直肌鞘前層、腹股溝韌帶及遠端腹外斜肌腱膜和恥骨聯合上分離下來。於腹股溝外環隆起處分離切斷結紮子宮圓韌帶。繼而分離腹股溝區切口內、外側緣,暴露縫匠肌外側筋膜和內收長肌內側筋膜,結紮其間的皮下組織中的旋髂淺血管分支,暴露腹股溝,循常規切除該區淋巴結。如需要可順行盆腔淋巴結切除。

3.爲減少下腹壁和腹股溝切口張力,於腹外斜肌腱膜水平將下腹部切口上緣向上方適當遊離。放置引流,縫合腹部和腹股溝切口,加壓包紮。

4.外陰切除術 調整病人呈膀胱截石位,從外陰前部切口下緣,向下分離海綿體肌,並與內環切口相通,而後,循常規行廣泛外陰切除(圖11.1.2.6.4.2-6)。