7 概述

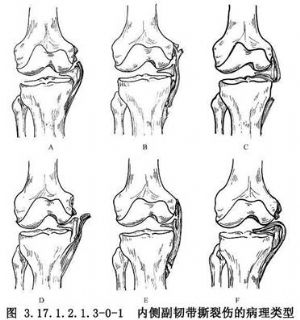

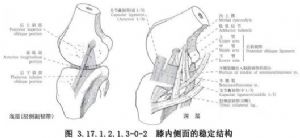

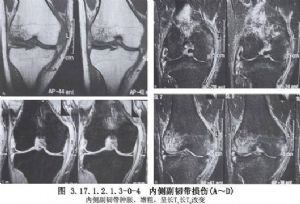

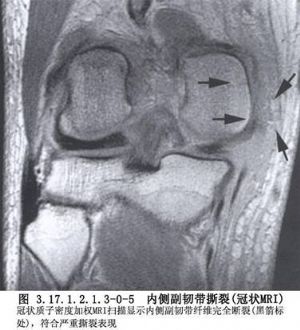

內側副韌帶附着部移位術用於內側副韌帶損傷的手術治療。內側副韌帶損傷是最常見的膝韌帶損傷,多發生在膝半屈曲位,過度旋轉,特別是伴有外翻應力位。內側副韌帶撕裂可發生在任何部位,按病理變化分爲6種類型(圖3.17.1.2.1.3-0-1)。最常見的部位是在脛骨或脛骨的附着處,淺層在脛骨附着處撕脫,而深層在股骨附着部撕脫,或與此相反。韌帶中段撕裂較少見。臨牀上最常見的類型爲淺層在近端股骨髁撕脫帶有骨折片,深層在遠端脛骨內髁附着處撕裂。由於內側副韌帶對膝關節穩定非常重要,凡完全斷裂者,不論是否合併其他損傷,都應予以修補(圖3.17.1.2.1.3-0-2~3.17.1.2.1.3-0-5)。

以往多用靜力修復,即用膝關節附近的半腱肌腱、股薄肌腱或闊筋膜等修復損傷的韌帶,或在鬆弛位癒合的韌帶止點移位,增強緊張度,提高側方穩定性。靜力修復的效果不持久,近期尚好,久之變鬆弛,逐漸失去手術效果。爲此,有人設計了動力修復,典型的術式爲鵝足移位,應用半腱肌、半膜肌和縫匠肌的附着點向外向上移位,提供動力性外翻、前移和旋轉的穩定性。此手術術後症狀改善明顯,但客觀檢查內側副韌帶仍有不同程度的鬆弛。

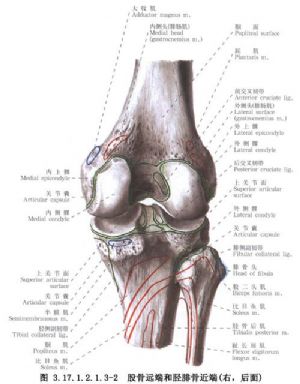

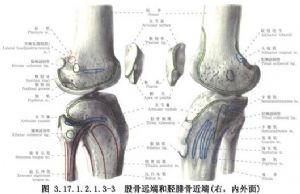

手術相關解剖見下圖(圖3.17.1.2.1.3-1~3.17.1.2.1.3-3)。

8 適應症

內側副韌帶附着部移位術適用於內側副韌帶損傷,術中探查發現韌帶鬆弛尚有連續性者。

9 手術步驟

9.1 1.顯露側副韌帶

膝關節內側正中做S形切口,起自股骨內上髁上2cm,稍弧形向下通過內收肌結節,與髕骨和髕韌帶平行相距3cm,止於脛骨內側髁關節面下5~6cm。顯露後緣及其附着部。

9.2 2.側副韌帶上端移位

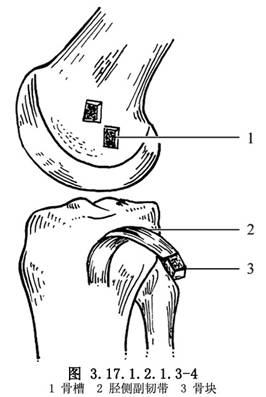

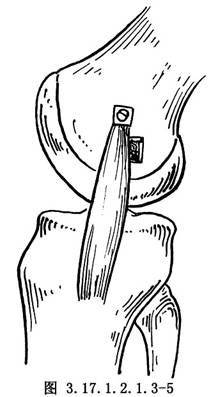

如切口不足,適當延長,然後鑿下一與該韌帶相連的骨塊(2cm×2cm),伸直膝關節並內收小腿,用力向近端牽拉內側副韌帶,於屈膝20°~30°位在原韌帶附着部的前上方能使韌帶保持緊張狀態的部位,鑿成一個與上骨塊大小相當的骨槽(圖3.17.1.2.1.3-4),將骨塊嵌入骨槽中,用一螺絲釘固定(圖3.17.1.2.1.3-5)。

9.3 3.內側半月板損傷的處理

如懷疑內側半月板損傷,在鑿開骨塊後稍用力外展大腿,加寬內側關節間隙,探查半月板,進行修補或切除術。

9.4 4.縫合固定

縫合切口,外固定 鬆開止血帶,徹底止血,用等滲鹽水沖洗切口,逐層縫合皮下組織和皮膚。膝關節屈曲20°~30°,用長腿管形石膏固定。