7 概述

肝切除術是指按解剖分葉施行的規則性肝切除術,因其止血徹底、20世紀60~70年代一度風行。近年發現在急診條件下做肝切除術,其手術病死率高達43%~59%,故多主張要嚴格掌握手術指徵。Smith收集70年代後期5083例肝外傷資料,其中7.5%的病例做了肝切除治療,但切除術後病死率爲52.5%。因此,目前大多主張行清創切除術即肝部分切除術,也就是指清除外傷造成的失去活力或脫落、毀損的肝組織碎塊及部分肝葉、肝段,並直接在創面上止血。

8 肝臟相關解剖

肝臟是人體內最大的實質性臟器和消化腺,其大小因人而異。一般左右徑(長)約25cm,前後徑(寬)15cm,上下徑(厚)6cm,重約1200~1500g。新鮮肝臟呈紅褐色,組織厚而脆,血管豐富,結構複雜,受外界暴力易損傷而破裂出血。肝臟由肝實質和一系列管道結構組成。肝內有兩個不同的管道系統,一個是Glisson系統,另一個是肝靜脈系統。前者含門靜脈、肝動脈和肝膽管,三者被包裹在結締組織鞘(Glisson鞘)內,經肝臟面的肝門(第1肝門)處出入肝實質內,它們不論在肝門附近或是肝內,都走行在一起。肝靜脈系統即肝內血液的流出道,它的主幹及其屬支位於Glisson系統的葉間裂或段間裂內,收集肝臟的回心血液,經肝臟後上方的腔靜脈窩(第2肝門)注入下腔靜脈。尚有一些短小肝靜脈注入肝後側的下腔靜脈(第3肝門)。

8.1 表面解剖

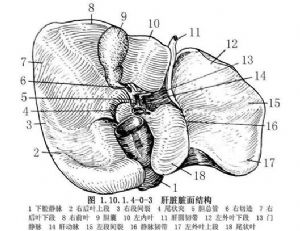

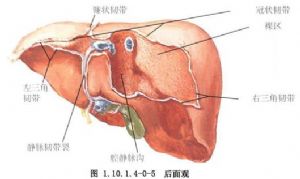

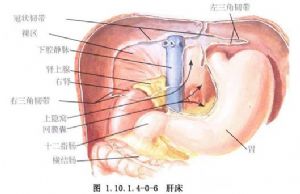

肝臟呈一不規則楔形,右側鈍厚而左側扁窄,藉助韌帶和腹腔內壓力固定於上腹部,其大部分位於右側季肋部,僅小部分超越前正中線達左季肋部。外觀可分膈、髒兩面,膈面光滑隆凸,大部分與橫膈相貼附,其前上面有鐮狀韌帶,前下緣於臍切跡處有肝圓韌帶;鐮狀韌帶向後上方延伸並向左、右伸展稱冠狀韌帶,冠狀韌帶又向左、右伸展形成左、右三角韌帶,在右冠狀韌帶前後葉之間,有一部分肝面沒有腹膜覆蓋,稱肝裸區(圖1.10.1.4-0-1,1.10.1.4-0-2)。髒面有兩個縱溝和一個橫溝,構成H形。右縱溝由膽囊窩和腔靜脈窩組成,其後上端爲肝靜脈進入下腔靜脈處,即第2肝門所在,其後下端爲肝短靜脈匯入下腔靜脈處,此爲第3肝門所在;左縱溝則由臍靜脈窩和靜脈韌帶組成;橫溝連接兩縱溝,爲第1肝門所在,在橫溝右端伸向肝右方,常見一側溝,稱右切跡(圖1.10.1.4-0-3~1.10.1.4-0-6)。從這些溝內容易分離出門靜脈、肝動脈和肝膽管的分支,同時這些溝又是肝臟分葉的髒面標誌,故對肝臟手術有重要意義。在肝的髒面有肝胃韌帶和肝十二指腸韌帶,前者亦稱小網膜;後者向上直達肝門橫溝,內含門靜脈、膽管和肝動脈等,其三者關係類似倒“品”形,門靜脈居後,膽管在右前方,肝動脈居左。近肝門處三者主幹分支點以肝管最高,緊貼肝門橫溝,門靜脈稍低,肝動脈則最低,較易解剖分離。另外在右側肝的髒面還有肝結腸韌帶和肝腎韌帶。

8.2 肝臟的毗鄰

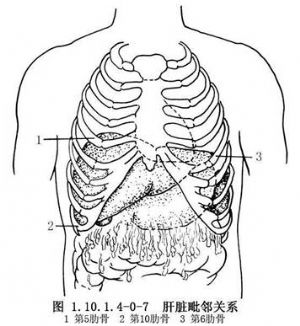

肝臟的膈面與橫膈相連,右頂部與右肺相鄰,左頂部與心包和心臟以及左肺底的小部分相毗鄰,在左肝膈面常可見一心壓跡。肝的左側髒面與食管腹段、胃及胰相毗鄰,在左外葉後面有食管壓跡。右側肝的髒面與十二指腸、膽囊、橫結腸和右腎及腎上腺等器官相鄰,使肝表面出現相應的壓跡。尾狀葉與第10~11胸椎相對應,在尾狀葉左後方爲腹主動脈,尾狀葉和腹主動脈之間隔以右膈下動脈和右膈肌腳。在腔靜脈窩處有下腔靜脈經過,其右側爲肝裸區,在裸區下緣稍上方與右側腎上腺緊鄰,故當遊離肝裸區時,應注意避免損傷右腎上腺及其血管(圖1.10.1.4-0-7)。

8.3 肝臟的分葉與分段

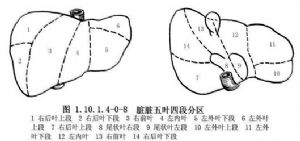

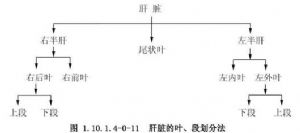

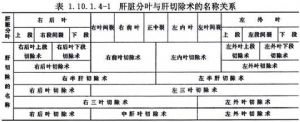

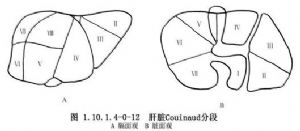

現代肝臟外科手術的發展是建立在對肝臟外科解剖充分研究和正確認識基礎之上的。早在17世紀之前,人們認爲肝臟僅沿着鐮狀韌帶爲界,分爲左、右兩葉,施行肝部分切除,而不管其肝內的葉、段平面。這種葉段劃分法不僅與肝內血管分佈不相符合,也不能適應外科手術的要求。自從採用肝內管道系統灌注法研究觀察肝內血管、膽管的分佈規律以來,對於肝臟的葉、段劃分有了新的認識。肝內存在兩個管道系統,一是包裹於結締組織鞘內的門靜脈、肝動脈和肝膽管組成的Glisson系統;一是位於葉間、段間的肝靜脈所組成的肝靜脈系統。在灌注標本上可見到肝內有若干平面缺少管道的分佈,這些平面是肝內分葉的自然界線,稱爲肝裂,肝臟有3個主裂(正中裂-Cantile線)、左葉間裂、右葉間裂)、兩個段間裂(右段間裂、左段間裂)和一個背裂(圖1.10.1.4-0-8~1.10.1.4-0-10)。這些肝裂將肝臟分爲五葉四段,即左外葉、左內葉、右前葉、右後葉和尾狀葉,左外葉和右後葉又各分爲上、下兩段(圖1.10.1.4-0-11)。這種肝葉劃分法,對於肝臟疾病的定位診斷和開展肝葉切除手術都具有重要的臨牀意義。按肝內結構劃分,施行肝葉肝段切除術,稱規則性肝切除術(表1.10.1.4-1)。然而肝內病竈的出現和生長並非規則性的侷限在某葉某段,因此,臨牀施行標準肝葉、段切除的可能性受到一定限制,肝部分或局部切除手術的比例,近年來有上升的趨勢。

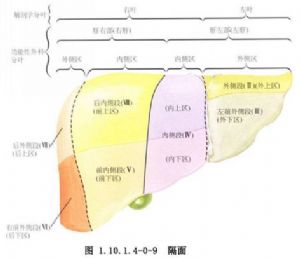

此外,Couinaud以肝裂和門靜脈在肝內的解剖分佈爲基礎,將肝臟劃分爲8段。即尾狀葉爲Ⅰ段,左外葉爲Ⅱ、Ⅲ段,左內葉爲Ⅳ段,右前葉爲Ⅴ、Ⅷ段,右後葉爲Ⅵ、Ⅶ段。手術切除其中一段或數段稱爲肝段切除術(圖1.10.1.4-0-12)。這種分段方法對於某一段內的早期小肝癌施行肝段切除,既可切除病竈,又可保留更多正常肝組織,有利病人術後儘快恢復。

8.4 肝臟的血管和膽管分佈

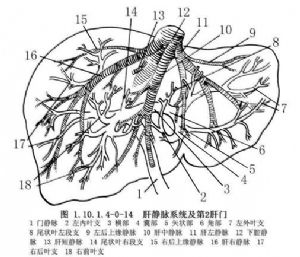

肝臟的血液供應非常豐富,接受兩種來源的血供。一是門靜脈,主要接受來自胃腸和脾臟的血液;另一是腹腔動脈的分支肝動脈。門靜脈與肝動脈進入肝臟後,反覆分支,在肝小葉周圍形成小葉間動脈和小葉間靜脈進入肝血竇中,再經中央靜脈注入肝靜脈(圖1.10.1.4-0-13,1.10.1.4-0-14)。

8.5 肝蒂的組成

肝蒂由肝十二指腸韌帶及所包含的全部結構組成,但其中以門靜脈、膽總管和肝動脈最爲重要。肝切除術中需束扎肝蒂,阻斷肝門以達到控制出血的目的。

8.6 肝門的結構

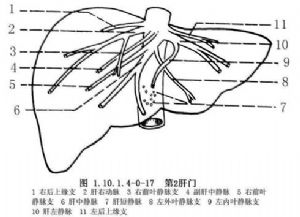

在第1肝門處,門靜脈、肝動脈和肝管的關係,通常是左、右肝管在前,左、右肝動脈居中,左、右門靜脈幹在後(圖1.10.1.4-0-15)。這三種管道的分叉點或匯合點的關係是:左右肝管的匯合點最高,經常埋在肝臟的橫溝內;門靜脈的分叉點次之;肝動脈的分叉點最低。肝固有動脈的分叉點不僅低而且顯著偏左,手術時在肝外分離左、右肝動脈比較容易。

在肝門處,門靜脈、肝動脈和膽管分成相應的分支通過肝門處的橫溝、右切跡、臍靜脈窩,分別進入左、右半肝內。因此,在肝門處的橫溝到左縱溝處可以分離出通向左半肝的所有血管和膽管分支;從肝門處的橫溝到右切跡可分離出通向右半肝的所有血管和膽管分支(圖1.10.1.4-0-15,1.10.1.4-0-16)。

在第2肝門處,有肝左、肝中和肝右靜脈,分別匯入下腔靜脈。同時,尚有少數左後上緣支肝小靜脈、右後上緣支肝小靜脈以及副肝中靜脈單獨開口於下腔靜脈。因此,在第2肝門處,肝靜脈開口數可達5或6支,故暴露第2肝門時應充分細緻分離(圖11.10.1.4-0-17)。肝左、肝中和肝右靜脈在第2肝門3cm以內分別收納肝的葉、段靜脈支。

8.7 門靜脈

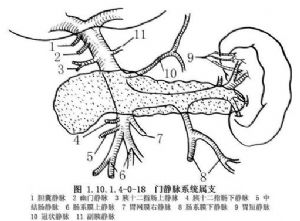

門靜脈由腸繫膜上靜脈和脾靜脈匯合而成,其匯合點位於胰腺頭部和頸部交界的後方,相當於第2腰椎水平。然後斜向右上方,經十二指腸第一部之後到達肝十二指腸韌帶內,在網膜孔前方上升到肝門,分成門靜脈左、右幹入肝(圖1.10.1.4-0-18)。

門靜脈左幹沿橫溝走向左側,分爲橫部、角部、矢狀部和囊部四個部分。橫部,位於橫溝內,長約2~3cm,從橫部近側發出1~3小支,分佈於尾狀葉左半,稱爲尾狀葉左支。角部,爲橫部到達左縱溝後,彎向前方轉爲矢狀部之處,即矢狀部與橫部轉折處,其相交的角度,一般爲90°~120°,從角部的凸側發出一大支分佈於左外葉上段,稱爲左外葉上段支。矢狀部,長約1~2cm,位於靜脈韌帶溝內,矢狀部內側發出較大的分支,分佈於左內葉,稱爲左內葉支。囊部,爲矢狀部末端略膨大部分,從囊部的外側發出分支分佈於左外葉下段,稱爲左外葉下段支。門靜脈左幹橫部全長可在左側肝門橫溝中分離出來,並於橫部的起始附近,常可發現分佈到尾狀葉左半部的門靜脈支。沿左縱溝分離結締組織,即可顯露門靜脈左乾的角部、矢狀部和囊部。如將左內葉稍牽向右側,從矢狀部和囊部的內側,可找到左內葉的門靜脈支,並有左內葉動脈和肝管與之伴行。如將左外葉牽向左側,從角部以至囊部外側,可見到左外葉上、下段的門靜脈支。門靜脈右幹較左幹略粗而且稍短,在右幹近側發出1或2支,分佈於尾狀葉右半,稱尾狀葉右支。

在右乾的前上緣發出右前葉支,分佈在右前葉肝臟。在右前葉支起點的外側又發出後葉上段支和下段支。但有時右前葉支起自門靜脈左幹橫部,或起自門靜脈主幹,如右前葉支起自左幹橫部,在左半肝切除時,應在其起點的遠側處理門靜脈左幹橫部。如起自門靜脈主幹,在右半肝切除時,須分別結紮切斷其右前、後葉支。

8.8 肝動脈

此動脈由腹腔動脈發出後,貼網膜囊後壁,沿胰腺上緣向右行走,隨即轉向前上方,到達十二指腸球部上緣,先後分出胃右動脈和胃十二指腸動脈,以此爲界,分支前的主幹稱肝總動脈,分支後的主幹稱肝固有動脈,在肝十二指腸韌帶內與門靜脈、膽總管並行(圖1.10.1.4-0-19)。肝動脈在肝內的分支、分佈和行徑,基本上與門靜脈一致,但要比後者不規則得多。在肝門區,肝動脈位居淺層,手術時較易暴露。

肝左動脈從肝固有動脈分出後,沿着左門靜脈橫部及左肝管的淺面行走,其葉、段分支大部分在肝外分出。一般先分出尾狀葉左動脈,再分出左內葉動脈和左外葉動脈,而左外葉動脈又分成上、下段支,分佈到相應的肝葉和肝段。肝右動脈從肝固有動脈發出後,很快分出一支膽囊動脈,然後沿肝總管後側上行(80%),亦有少數沿肝總管前面上行者(20%),然後繞到右門靜脈和右肝管的淺面,在肝門右切跡內分出右尾狀葉動脈、右前葉動脈和右後葉動脈,後者又分成上、下段支,分佈於相應的肝葉和肝段。以上肝動脈的分支和分佈乃系一般較爲常見的類型。必須指出,肝動脈及其分支的變異相當多見,因此,在肝臟以及上腹部其他臟器的手術中,對各種變異的肝動脈和分支應予注意。

8.9 膽管系統

膽管系統起於肝內毛細膽管,止於乏特(Vater)壺腹。臨牀上常使用肝內膽管的名稱以表示左、右肝管匯合以上的肝膽管系統,而肝管匯合部以下則統稱爲肝外膽管。肝內部分包括左、右肝管,肝葉、段及區域肝膽管分支,目前臨牀已引入肝膽管分級的概念,如第1級肝膽管、第2級或第3級膽管分支等。肝外部分包括肝總管、膽囊、膽囊管、膽總管、壺腹部。膽總管又可分爲十二指腸上、十二指腸後、胰腺段和十二指腸壁內四個部分(圖1.10.1.4-0-20)。膽管系統變異較大,具體描述可參見膽道手術部分。

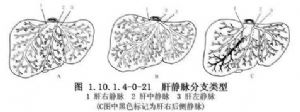

8.10 肝靜脈系統

肝左靜脈位於左段間裂內,主要收納左外葉的靜脈血液。肝左靜脈有時與肝中靜脈合爲一干,然後注入下腔靜脈。行左半肝切除術,處理肝左靜脈時,勿將肝中靜脈一併結紮。肝中靜脈走行於正中裂內,主要收納左內葉和右前葉的靜脈血液。在行左或右半肝切除時,爲保存肝中靜脈。應在正中裂左或右側1~1.5cm處切開肝臟。肝右靜脈在右葉間裂內,主要收納肝右後葉的靜脈迴流血液。肝右靜脈的大小常有變異,一般可見3種類型,即右大、右小和等大3型。由於肝右靜脈的大小不同,其引流區及其肝外投影也隨之變化,在手術中應注意這種變化(圖1.10.1.4-0-21A、B)。肝短靜脈通常有4~8支,主要收集尾狀葉和右後葉部分的靜脈血液。這些靜脈短小,直接開口於下腔靜脈的左、右前壁。但其中有的口徑較大,稱肝右後側靜脈(圖1.10.1.4-0-21C),在右半肝切除時,須將其仔細分離、切斷、結紮,以免撕裂出血。總之,肝靜脈壁薄,手術時若不注意,易被撕裂出血,並可能發生空氣栓塞,因此,肝切面以稍偏向病側較爲安全。

8.11 肝臟周圍間隙

膈下區是指橫膈之下,橫結腸及其系膜以上的一個大間隙(圖1.10.1.4-0-22),肝臟居其中。肝臟及其韌帶將膈下區分爲若干間隙,有肝上和肝下間隙。肝上間隙被鐮狀韌帶分爲右肝上和左肝上間隙,前者又被右冠狀韌帶和右三角韌帶分爲右前肝上和右後肝上間隙。肝下間隙被肝圓韌帶和靜脈韌帶分爲右肝下和左肝下間隙,後者又被肝胃韌帶分爲左前肝下和左後肝下間隙。這些間隙加上肝後上部冠狀韌帶前後葉之間的肝裸區,具有重要的臨牀意義,其中右肝上和右肝下間隙爲肝臟手術後膈下膿腫的好發部位。

9 適應症

肝部分切除術適用於當肝臟某部分有嚴重的挫裂傷或傷及肝內較大的血管,不能用一般的手術方法止血者;肝左葉或肝右葉的實質大塊毀損;局部肝組織創傷後缺血壞死或肝組織呈不規則破碎者(星狀破裂);爲顯露和修補肝後腔靜脈所必需者;術中其他止血方法均告失敗時。

10 術前準備

1.肝損傷最大的危險是失血性休克,尤其在肝組織嚴重創傷需行肝切除時,一般出血量較大並伴有不同程度的休克,應積極進行抗休克和復甦治療,包括備血、輸血、輸液、給氧、糾正電解質與酸鹼平衡紊亂、保護腎功能,預防腎功能衰竭發生等。與此同時做好緊急手術準備,保證足夠的血源,提高並維持血壓,如在短時間內輸血500~1000ml,血壓仍不好轉,即應邊抗休克,邊行搶救手術,不宜等待。

2.近肝靜脈損傷後患者大多伴有出血性休克、頑固性低血壓或其他臟器的複合性損傷,常於入院前即已生命垂危。因此,術前處理的首要步驟是積極的液體復甦、輸血、輸液,傷員在入院後15min內經中心靜脈或大的肢體靜脈快速輸入乳酸林格液;輸液通路多爲2或3條,選上肢靜脈爲宜,避免因下腔靜脈及肝靜脈根部損傷使輸入的液體喪失。若患者血壓仍低,則說明有大量活動性出血,應在迅速進行術前準備的同時,儘快手術止血並繼續復甦,以縮短休克時間。休克超過半小時的患者90%以上死亡,亦有大量病例報道病死率與休克時間呈正相關。

3.深度休克,短期內輸血後血壓不能回升者,可以於左側第5肋間開胸,於膈上暫時阻斷主動脈血流,使血壓回升,維持心腦的血供,直至開腹行損傷處手術止血。

4.對危及生命的嚴重合並傷,應首先處理。如有張力性氣胸,應立即行胸腔引流等措施,以免發生嚴重的呼吸困難,缺氧、發紺和休克,甚至死亡。

6.預防性應用抗生素。術前給予一個劑量,然後根據手術時間及藥物半衰期,術中間隔一定時間追加一個或數個劑量。

7.開放性損傷,應將創口用無菌敷料包紮,大量出血時加壓包紮,立即進行手術。

8.術前置放胃管和導尿管。

11 麻醉和體位

根據有無休克和損傷部位選擇麻醉方法。如損傷部位爲肝的外後上部,需要行胸腹聯合切口,應施行氣管插管和靜脈複合麻醉。如損傷部位適於經腹手術者或肝損傷不嚴重時,以硬脊膜外腔麻醉爲宜。如有休克者,可選用局部浸潤或氣管插管和靜脈複合麻醉。

12 手術步驟

1.開腹後,立即用手指捏住肝十二指腸韌帶,暫時阻斷肝臟血運,然後用肝門控制帶束扎肝蒂,清除積血,探查確定損傷肝的切除範圍,將病人肝周圍韌帶進行快速遊離。

2.根據肝臟損傷的情況,在正常肝組織與已失活、缺血的肝組織之間,用手指鈍性分離並將後者切除。對分離過程中所遇到的管狀組織都必須仔細結紮。

3.有時外傷的肝組織和正常肝組織之間只有少許肝組織(肝橋)相連,這種病例,只要用手指鈍性折斷“肝橋”,並小心妥善止血即可。

4.具體操作,參見“肝切除術”。