1 概述

單克隆丙種球蛋白病合併周圍神經病,也稱之爲副蛋白血癥周圍神經病(paraproteinemic peripheral neuropathy)。

血液中出現過多的M蛋白時稱爲單克隆丙球病(monoclonal gammopathy),又稱免疫球蛋白病、副蛋白病或漿細胞病。血液中出現M蛋白對周圍神經的病理意義在於M蛋白中包含一種或多種抗髓鞘或軸突膜的抗體,如抗MAG、GM1和GD1抗體。在原因未明的特發性周圍神經病中,有10%合併單克隆丙球病,而意義未明的單克隆丙球病(monoclonal gammopathy of undetermined significance,MGUS)中有29%~71%合併周圍神經病,提示單克隆丙球病與周圍神經病有關。

丙種球蛋白又稱γ球蛋白,正常情況下進行免疫電泳,丙種球蛋白有恆定的區帶。M蛋白是血液中的一種異常丙種球蛋白,可通過免疫電泳或免疫固定實驗(immunofixation test)檢出。該蛋白通常爲單克隆抗體蛋白,是由源於B細胞系的單克隆漿細胞過度增殖並分泌產生,故稱M蛋白(monoclonal protein)或M峯(M-spike),又稱副蛋白(paraprotein)。正常人羣中可以有M蛋白出現,30~40歲出現率爲0.1%,70歲以上年齡組可達3%,隨年齡的增加及合併感染和炎症性疾病,該比例可能還會增大。

1/3的單克隆丙球病見於已知的臨牀綜合徵,稱爲惡性單克隆丙球病,包括多發性骨髓瘤(症狀性多發性骨髓瘤、骨硬化性骨髓瘤、漿細胞白血病、髓外漿細胞瘤、孤立性骨漿細胞瘤等)、Waldenstrom巨球蛋白血癥和淋巴瘤(Casetleman’s病、高敏性腎病和慢性白血病)。餘下2/3包括原發性澱粉樣變性、冷球蛋白血癥、重鏈病和意義未明的單克隆丙球病(monoclonal gammopathy of undetermined significance,MGUS),後者又稱良性或非腫瘤性單克隆丙球病,其特點爲血清M蛋白低於3g/L,骨髓中漿細胞比例通常在5%以下,尿中無或僅有少量M蛋白,無貧血、高鈣血癥、腎功能不全和溶骨性損害。血清M蛋白水平穩定,不伴有多發性骨髓瘤、巨球蛋白血癥、澱粉樣變性等有關疾病。但MGUS有時只是一個過渡性階段,約15%可發展爲骨髓瘤,3%可分別發展爲巨球蛋白血癥和澱粉樣變性。

4 別名

paraproteinemic peripheral neuropathy;副蛋白血癥周圍神經病

7 流行病學

意義未明的單克隆丙種球蛋白病(monoclonal gammopathy of undetermined significance,MGUS)多見於老年,隨年齡的增長而增高,50歲以上約有1%,70歲以上可達3%。MGUS有29%~7l%合併周圍神經病,患者多數無明顯症狀,常因無關疾病就診而發現M蛋白。M-蛋白多爲IgG。IgA和IgM共佔1/4左右。而臨牀上特發性周圍神經病中,有10%合併單克隆丙球病。

8 病因

單克隆丙種球蛋白病、免疫球蛋白病、副蛋白血症及血內蛋白異常症,此組疾病也被稱爲漿細胞病。是一組腫瘤性或具有腫瘤傾向性的疾病,由源自免疫B細胞系的單克隆漿細胞異常增殖並分泌免疫球蛋白而引起。

周圍神經髓鞘由多種糖脂和糖蛋白構成,其中鞘糖脂(glycosphingolipids)和髓鞘相關蛋白(myelin sheath associated glycoprotein,MAG)被認爲是免疫介導的周圍神經病的相關抗原。

鞘糖脂包括神經節苷脂(GM)和硫酸糖苷脂,前者根據所含唾液酸數量的不同又可分爲GM1、GM2、GD1a、GD1b、GT1B、GQ1b和LM1。後者包括腦硫脂和SGPG(sultate-3-glucuronyl paragloboside),其中SGPG與免疫介導的周圍神經病關係最爲密切。由於不同抗原的空間分佈不同,各自介導的周圍神經病的臨牀特點也不相同。如GM1主要分佈在運動神經的髓鞘上,由它介導的周圍神經病爲單純運動神經病。GD1b主要分佈在感覺神經的髓鞘上,因而介導產生感覺性周圍神經病。

MAG是神經髓鞘上的一種較小的糖蛋白,集中分佈在軸周施萬細胞膜和髓鞘的結旁襻上,是連接軸突和施萬細胞的黏附分子,它含5個類免疫球蛋白區和一個碳水抗原決定簇,該抗原決定簇可以與HNK-1黏附分子發生反應。

9 發病機制

單克隆丙球病合併周圍神經病的重要病理機制是M蛋白中含有多種直接作用於髓鞘和軸突膜的抗體。如MAG抗體能插入排列緊密的髓鞘板層結構中,並與MAG結合,從而破壞髓鞘結構的完整性和穩定性,導致產生脫髓鞘性周圍神經病。免疫組化研究已經發現周圍神經上有免疫球蛋白和補體的沉積。動物實驗也證實應用MAG、GM和SGPG免疫動物或應用病人的血清被動轉移均可成功建立脫髓鞘神經病的動物模型。

腓腸神經活檢可見節段性脫髓鞘或軸突變性,有時可見施萬細胞增生形成洋蔥頭樣結構。少數病例有單核細胞浸潤。免疫熒光和免疫細胞化學研究可發現髓鞘邊緣部有IgM-κ鏈沉積。

10 單克隆丙種球蛋白病伴周圍神經病的臨牀表現

同時存在兩組臨牀症狀、體徵。即單克隆丙球病所導致的多系統病變表現,以及周圍神經受損害出現的周圍性運動、感覺自主神經功能障礙表現。此爲本病的臨牀特徵之一。

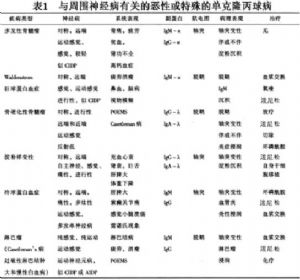

與周圍神經病有關的惡性或特殊的單克隆丙球病的臨牀、病理和肌電圖特點見表1。

MGUS或良性單克隆丙球病合併周圍神經病主要見於50歲以上,起病隱襲,臨牀表現爲足麻木、感覺異常、平衡障礙和步態不穩,深感覺和觸覺受累明顯。半數患者有疼痛不適。病程常遷延數年至數十年,晚期有下肢遠端無力和不同程度萎縮,但很少因肌肉無力而導致臥牀不起。

電生理檢查有時可有侷限性運動傳導阻滯,腦脊液蛋白常增高。IgM型M蛋白患者,肢體震顫、深感覺缺失和共濟失調比較嚴重,肢體遠端無力出現較晚,電生理檢查有明顯的脫髓鞘改變。IgG型M蛋白患者電生理檢查表現爲軸突型神經病。

11 單克隆丙種球蛋白病伴周圍神經病的併發症

經長期隨訪(2~22年)約有1/4患者可發展爲惡性漿細胞病,以多發性骨髓瘤最常見,但尚無一種簡便而可靠的檢測方法來預測。核素標記指數提示漿細胞合成DNA速率增高則是發展爲惡性漿細胞病的有力證據,但臨牀尚無實用意義。

12 實驗室檢查

12.1 血清的蛋白電泳

對原因未明的特發性周圍神經病應常規進行血清的蛋白電泳和免疫電泳,以檢測有無M蛋白。

2.尿中本-周蛋白

有時雖然血清中M蛋白陰性,但M蛋白的輕鏈可以進入尿中,稱爲本-周蛋白,尿中本-周蛋白與血清M蛋白有相同的臨牀意義,因此尿的檢測必須與血清同時進行。

3.腦脊液蛋白常增高。

15 鑑別診斷

單克隆丙球病周圍神經病與慢性炎性脫髓鞘性多發性神經根神經病(CIDP)和多竈性運動神經病之間的關係目前還無法確定。

CIDP與某些類型的單克隆丙球病周圍神經病的臨牀表現和電生理特點非常相似,且均有腦脊液蛋白升高,而1/4的CIDP又可合併單克隆丙球病。

20%~84%的多竈性運動神經病患者的血清中可檢測到GM1抗體,其中20%爲單克隆,其餘爲多克隆。推測CIDP和多竈性運動神經病與單克隆丙球病周圍神經病可能存在共同的病理生理機制。

16 單克隆丙種球蛋白病伴周圍神經病的治療

2.良性單克隆丙球病中,IgG和IgA型M蛋白患者對大劑量的免疫球蛋白治療有效,給藥數天或數週後症狀獲得改善。

3.血漿交換、類固醇和其他免疫抑制治療也能取得一定療效。免疫吸附的方法能清除血液中的IgG抗體和補體,但有可能導致病情一過性加重,須每月進行1次。

4.IgM型良性單克隆丙球病對免疫抑制藥治療效果較差,必須應用足量的環磷酰胺或氯喹使M蛋白下降到一定水平後方能取得臨牀改善。

18 單克隆丙種球蛋白病伴周圍神經病的預防

自身免疫性疾病尚無較好的預防辦法。主要是對症處理和加強護理。