5 概述

帶肌蒂骨瓣移植是在肌肉附麗於骨骼處取骨,保留移植骨的肌肉附着部及骨膜,依靠肌蒂的血液供應滋養移植骨。將此帶肌蒂骨瓣移植至鄰近的骨折、骨缺損處或骨壞死區,以促進骨癒合。應用帶蒂骨移植已有近百年的歷史。目前,帶肌蒂骨瓣移植已較廣泛地應用於臨牀。

帶肌蒂骨瓣移植可分爲三種類型:①帶恆定肌蒂骨塊移植,這類骨瓣的取骨部位恆定,取骨量較多;肌蒂由恆定的一塊肌肉或肌組構成,蒂的遊離範圍較大。較常用的有股骨粗隆區股方肌骨瓣、髂骨縫匠肌骨瓣、髂骨闊筋膜張肌骨瓣、鎖骨胸鎖乳突肌骨瓣、肩胛骨斜方肌骨瓣、肋骨胸大肌骨瓣、橈骨旋前方肌骨瓣等。其中解剖位置較淺表的肌骨瓣還可連同皮膚和皮下組織一併切取,製成複合瓣。

②帶肌蒂骨段轉移,是指採用同側腓骨或尺骨轉移修復脛骨或橈骨缺損,其肌蒂寬大,內有知名血管通過。③帶肌蒂皮質骨片移植,又稱骨皮質剝離術,該法多用四肢長管骨。取骨部位根據需要設計,但取骨量較少。由於蒂較短,移植距離有限。

帶肌蒂骨瓣移植具有以下特點:①移植骨有來自肌蒂的滋養血管或知名血管供應血液,爲活骨移植,抗感染能力強,骨癒合速度快,適用於感染性骨缺損、難治性假關節及骨缺血壞死的治療;②在某些供區可根據需要製成複合瓣,一次修復多種組織缺損;③本法較吻合血管的骨瓣遊離移植簡單易行而可靠;④由於受肌蒂長度的限制,只能局部應用;⑤切取骨瓣時儘量保持肌肉附麗及骨膜完整,遊離肌蒂應細心鈍性分離,避免使用電刀。移植時切勿過度牽拉、扭轉肌蒂,以免損害瓣的血液循環。

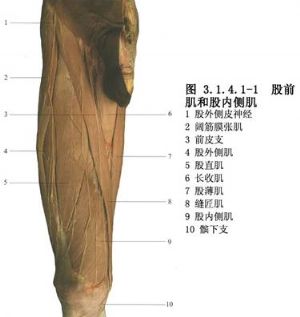

手術相關解剖見下圖(圖3.1.4.1-1,3.1.4.1-2)。

8 手術步驟

8.1 1.切口

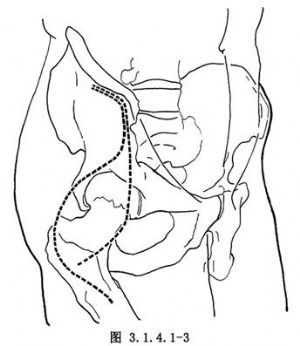

行髖前外側Smith-Petersen切口,或行改良Smith-Petersen切口,起自髂嵴最高點,沿髂嵴至髂前上棘下方,再轉向大粗隆基部(圖3.1.4.1-3)。

8.2 2.顯露與骨瓣的製備

切開皮膚、皮下組織和深筋膜,找到股外側皮神經,牽向內側加以保護。分離縫匠肌髂骨附麗部的內外緣。在髂前上棘附麗處將腹股溝韌帶切斷,沿縫匠肌、肌直肌附麗部內外側緣,自下向上,由淺入深剝離髂骨內外板,以保證不損害縫匠肌及股直肌在髂骨的附麗部。自髂骨翼前段連同髂前上、下棘鑿取(5~6)cm×2cm骨塊,將骨瓣向下翻轉切斷股直肌反折頭,緊貼關節囊向下遊離肌蒂(圖3.1.4.1-4)。

8.3 3.病變處理與骨瓣移植

以髖關節融合爲例。切除關節囊及病變滑膜,將髖關節脫位,清除病變組織及殘留軟骨,再將關節復位並維持在功能位。自髖臼上緣髂骨開始,經股骨頭頸至粗隆間線,做一與骨瓣相應的跨關節的骨槽(圖3.1.4.1-5)。將骨瓣修整後嵌入骨槽,兩端各用1枚螺絲釘固定(圖3.1.4.1-6)。另取碎骨粒植入空隙及關節周圍。放置引流,逐層縫合切口。