3 概述

腸繫膜裂孔疝(mesenteric hiatal hernia)由腸襻穿過腸繫膜裂孔而發病。Rokitansky(1826)屍檢時首次發現盲腸疝入迴腸、結腸附近的腸繫膜裂孔內。Loebl(1844)報道了第一例橫結腸系膜裂孔疝。Turel(1932)首次報道了1例乙狀結腸系膜裂孔疝。Marsh(1888)和Ackerman(1902)手術治療腸繫膜裂孔疝病人並取得成功。

腸繫膜裂孔疝臨牀少見,多以腸梗阻爲其主要的表現。臨牀資料統計顯示,腸繫膜裂孔疝導致的急性腸梗阻約佔急性機械性腸梗阻的1%~2%。因其無疝囊支託,疝入腸繫膜裂孔的腸管非常容易發生扭轉、絞窄、壞死和穿孔,重者可危及生命。術前診斷比較困難。

10 發病機制

研究證實,腸繫膜裂孔的存在是內疝發病的解剖學基礎。Mitchell和Watson各自在1000例及1600例屍體中發現3例有回盲腸系膜裂孔存在,但生前無內疝發生。表明儘管許多個體有腸繫膜裂孔存在,但並非一定形成內疝,只有在腸管的蠕動或腸蠕動異常、腹內壓增高等綜合因素的作用下才有可能發病。

10.1 腸繫膜存有異常裂孔

病人腸繫膜上存在異常裂孔是發生內疝的重要原因之一。腸繫膜裂孔的形成原因可爲先天性發育異常,也可由創傷或手術失誤造成,其中先天性發育異常者佔絕大多數,尤其在小兒更是如此。有作者報道99例腸繫膜裂孔疝中,僅11例是後天性的;另有學者報道83例腸繫膜裂孔疝中有82例爲先天性的。Treves發現胎兒的回盲部系膜有一圓形或卵圓形區域(Treves區域),該區域的特點是沒有脂肪和可見的血管,而且無腸繫膜淋巴管的分支,是腸繫膜缺損的高發區域。

(1)先天性腸繫膜發育異常:對於先天性腸繫膜裂孔形成的原因,目前認識仍不一致。①有人認爲,胚胎期腸完成正常旋轉後,髒層腹膜與後腹膜的壁層腹膜融合成爲腸繫膜,若融合不全或人類背側腸繫膜的部分退化,則致使腸繫膜上留有裂孔;②另有人認爲,是胎兒時期腸繫膜發生缺血性病變所致。如腸繫膜裂孔好發於Treves區域,此區的特點是沒有脂肪和可見的血管。腸繫膜裂孔的形成常伴有先天性小腸畸形,而缺血則是腸閉鎖或腸狹窄的重要原因。如Murphy報告11例小兒腸繫膜裂孔疝中,7例發生在先天性腸閉鎖或腸狹窄區鄰近的腸繫膜。說明血液供應不足與腸繫膜裂孔的形成關係密切;③還有學者認爲胎兒期間,由於盲腸下降,迴腸系膜發生相當快速的延伸所致;④也有學者推測兩層上皮相對時,中間缺乏結締組織基質支持,容易產生間隙或缺損而自成孔洞。

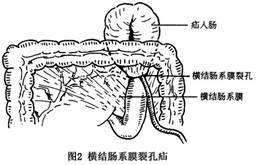

解剖和臨牀資料顯示,腸繫膜裂孔可發生於小腸系膜、橫結腸系膜、乙狀結腸系膜、闌尾系膜以及大網膜。以小腸系膜裂孔發生的腸繫膜裂孔疝多見,尤其回盲部系膜(Treves區)缺損而導致的腹內疝最爲多見(圖1),約佔53%,結腸系膜裂孔約佔腸繫膜裂孔的28%,其中又以橫結腸系膜裂孔最常見。橫結腸系膜裂孔多發生於結腸中動脈左側和橫結腸系膜根部無血管區,故此區橫結腸系膜裂孔疝好發(圖2)。乙狀結腸系膜缺損可呈環形,常見於直腸上動脈以下的較低部位。闌尾系膜缺損及大網膜裂孔極爲罕見。

腸繫膜裂孔發生的原因和部位不同,其裂孔大小亦各有不同。先天性腸繫膜裂孔多呈單發性,也有學者報道少數病例可有多個裂孔,甚至達20餘個,成篩狀結構。裂孔多爲圓形或橢圓形,邊緣整齊、光滑、硬韌、無粘連,且裂孔區無脂肪血管。據屍體解剖和臨牀觀察發現,先天性腸繫膜發育異常導致的橫結腸系膜裂孔最大、乙狀結腸系膜裂孔次之、小腸系膜裂孔再次、闌尾系膜裂孔最小。

臨牀上發生在較大直徑的腸繫膜裂孔的內疝,不易發生腸管嵌頓,而發生在小腸系膜裂孔的內疝,易發生腸管嵌頓、絞窄或壞死。此外一些腸繫膜裂孔疝的患者可同時伴有先天性胃腸道發育異常,如腸旋轉不良、小腸閉鎖等。

(2)獲得性腸繫膜裂孔的產生:導致腸繫膜裂孔的後天因素有:①醫源性因素:如施行腸切除腸吻合、膽總管空腸Roux-en-y吻合等手術時,未閉合腸繫膜或系膜縫合不嚴形成裂隙,在其他誘因下腸管可疝入;②外傷因素:閉合性腹部外傷,可使腸繫膜撕裂形成裂孔;開放性腹部外傷,則可直接損傷腸繫膜。若手術時發生遺漏或修復不嚴密,術後可發生內疝;③感染因素:腸繫膜本身或周圍的炎症,可造成腸繫膜缺損、形成裂孔。

繼發性腸繫膜裂孔疝的發病部位與腸繫膜裂孔形成原因有關,如醫源性腸繫膜裂孔疝多在手術操作部位;外傷性腸繫膜裂孔疝多伴有腹腔其他臟器損傷,且新鮮外傷裂孔周邊有血腫或血凝塊,陳舊性外傷裂孔則有明顯的瘢痕組織,裂孔邊緣不規則、不整齊;感染所致的腸繫膜缺損部位和大小與感染的部位、性質有關,有作者曾遇到1例胃癌術後併發急性胰腺炎再次手術的病人,術中發現因胰液腐蝕、感染導致橫結腸系膜大面積缺損。

10.2 腸管蠕動或腸蠕動異常

正常情況下腹腔內無壓力差,因系膜較長,腸管可在自然蠕動中進入裂孔;腸蠕動異常或暴飲暴食後,部分腸管重量增加或人體體位突然改變以及腹內壓增高等誘因存在時,腸管更容易滑入或突入腸繫膜裂孔內而形成內疝,導致不全或完全性腸梗阻。疝入腸繫膜裂孔內的腸管可隨腸蠕動而自行退出,或者反覆多次發生,病人可出現間斷的發作性或慢性腹痛。腸繫膜裂孔的邊緣由於腸管的反覆疝入和退出,局部水腫、增生,並因而增厚。

10.3 腹內壓力增加

當腹內壓力突然增加,可將較多的小腸擠入裂孔內,裂孔被動擴張後回縮,阻止疝入的小腸回覆,發生箝閉,引起腹部絞痛。腹痛反射引起腹壁肌肉痙攣,加重箝閉。由於缺乏疝囊的支持作用,嵌頓的腸管可迅速發生血液循環障礙。疝入的腸管亦可因其異常蠕動而發生扭轉,腸管因積氣、積液而膨脹,進一步加快了嵌頓腸管的缺血、壞死速度。由於嵌頓的腸管及其系膜受壓,血液迴流受阻,腸壁和腸繫膜水腫、增厚,增厚的腸管和腸繫膜進一步壓迫疝環周圍(腸繫膜裂孔遊離緣)的血管,可引起相應系膜所屬腸段的缺血、壞死,而疝入的腸管甚至並無絞窄。如果處理不及時,病人由於大量體液喪失、腸管膨脹、感染和毒素吸收,出現中毒性休克和呼吸循環功能障礙。

11 腸繫膜裂孔疝的臨牀表現

臨牀症狀與體徵因經腸繫膜裂孔(疝環)的大小以及疝入的腸管部位、多寡、是否發生完全性腸梗阻、是否發生絞窄而不同。

如疝入的腸襻未發生嵌頓、絞窄時,臨牀症狀多較輕,但由於腸襻的反覆疝入和退出,對腸繫膜或腸管產生牽拉刺激,部分病人可表現爲間斷的發作性腹痛,或慢性腹痛,疼痛部位多在上腹部或臍周,少數伴有嘔吐和便祕。多數腹脹不明顯,並缺乏腸型、腸蠕動及腸鳴音亢進等機械性腸梗阻的體徵。

疝入的腸襻一旦發生絞窄,臨牀上即有完全性腸梗阻的症狀和體徵,表現爲突發性上腹部或臍周持續性絞痛,陣發性加劇,同時伴噁心、嘔吐、停止排氣排便、腹脹等絞窄性腸梗阻症狀。隨着病程的進展,由於大量體液喪失、感染和中毒,患者出現冷汗淋漓、面色蒼白,並在短時間內出現急性瀰漫性腹膜炎和中毒性休克。部分病人如疝入的腸襻發生扭轉,可出現不對稱的腹脹,並可觸及腹部腫塊;全腹壓痛、反跳痛及肌緊張明顯,腹部移動性濁音陽性,腹腔穿刺可抽出血性滲液。

發生在橫結腸系膜裂孔的內疝,疝入網膜囊的小腸可經Winslow孔、肝胃韌帶及胃結腸韌帶的裂孔或薄弱區再返回大腹腔,因該腸段“行程”異常導致胃遠端受壓,病人可出現類似慢性潰瘍病或幽門梗阻的症狀。

12 腸繫膜裂孔疝的併發症

據Wiuiamson報告,腸繫膜裂孔疝的腸壞死發生率約爲50%。表現爲不對稱的腹脹及壓痛性腹部腫塊。全腹壓痛、反跳痛及肌緊張明顯,腹部移動性濁音陽性,腹腔穿刺可抽出血性滲液,嚴重者出現中毒性休克症狀。

13 實驗室檢查

14 輔助檢查

1.腹部透視或平片 急性期可顯示絞窄性腸梗阻的表現,如腸腔內大量積氣積液,“腸閉襻”影、團塊緻密(假腫瘤)影等。但一般不能明確引起梗阻的原因。

2.腸繫膜上動脈造影 選擇性腸繫膜上動脈造影檢查,可提示相關腸繫膜血管通過疝環的異常走向和血液循環情況等。

3.CT掃描 可顯示腹腔內疝的部位、腸管積氣、積液,腸壁增厚,腸管團塊影等。

15 診斷

絕大多數腸繫膜裂孔疝術前很難明確診斷,僅能在手術探查中確診。有學者報道一組(99例)腸繫膜裂孔疝病人,術前竟無一例能明確診斷。如術前對本病有足夠的警覺性,並能注意以下幾點可能有助於正確診斷。

15.1 病史

(1)病人有間斷髮作性的腹痛或慢性腹痛,部位多在上腹部或臍周,少數伴有嘔吐和便祕,腹脹不顯,缺乏典型機械性腸梗阻的症狀和體徵。

(2)在慢性腹痛的基礎上突然出現急性完全性腸梗阻的症狀和體徵,可有不對稱的腹脹,並可觸及壓痛性腹部腫塊。如出現全腹壓痛、反跳痛及肌緊張明顯,腹部移動性濁音陽性,腹腔穿刺可抽出血性滲液,表明腸管已發生絞窄或壞死。

15.2 X線檢查

17 腸繫膜裂孔疝的治療

由於本病術前很難確定診斷,且易發生腸絞窄、腸壞死,平均病死率(Moch,1958)高達62%,而且本病惟一有效的治療方法是手術。因此,對有間斷的發作性的、慢性上腹部或臍周腹痛病史,診斷考慮爲腸繫膜裂孔疝的病人,可適當放寬手術指徵,在病人及家屬同意的情況下,擇期手術。如因其他原因實施腹部手術時,應注意排除腸繫膜裂孔的存在,發現腸繫膜裂孔,應予以縫合修補,以防以後腸繫膜裂孔疝的發生。

對於因急性腸梗阻就醫、且不能排除腸繫膜裂孔疝可能者,應積極做好術前準備,及早手術治療,以免發生腸絞窄、腸壞死,甚至危及生命。

17.1 手術原則

解除梗阻、修補裂孔。

17.2 注意事項

手術中以下問題應加以注意:

(1)疝入腸管的自動復位:部分腸繫膜裂孔疝,其疝入的腸管自可在行復位或探查時,因無意牽拉腸管有使疝入腸襻自動復位之可能。故手術中應仔細檢查各腸繫膜、網膜及腹膜隱窩,儘可能找到導致梗阻的病理因素並給予處理。切忌未得答案即匆忙結束手術。王家祥曾報道1例12歲男性病兒,因陣發性腹痛7天入院並手術。術後第2天出現持續性腹痛,陣發性加重,伴噁心、嘔吐,明顯腹脹。經X線檢查診斷爲急性腸梗阻並再次手術,2次手術發現橫結腸系膜有一2.5cm裂孔,約有80cm小腸疝入,升結腸有15cm壞死、穿孔。其原因是,第1次手術未能發現導致腸梗阻的病理因素,致使2次發病,引起腸壞死。

(2)腸繫膜裂孔疝伴發腹內其他異常:腸繫膜裂孔疝的患者可同時伴有先天性胃腸道發育異常,如腸旋轉不良、小腸狹窄或閉鎖、腸重複畸形等。故手術中應注意發現先天性胃腸道發育畸形,在病情允許的情況下,儘可能同時處理,以免影響術後恢復而再次手術。

(3)嵌頓、絞窄腸管的活力判斷:嵌頓腸襻的活力判斷對手術處理至關重要。

方法:將疝入腸管的遠近兩端約20cm牽出,觀察其色澤、張力、蠕動;腸繫膜血管的搏動;疝囊內滲液有否混濁和臭味等。若懷疑壞死時,可在腸繫膜根部注射適量0.25%普魯卡因5~10ml,同時用溫熱生理鹽水熱敷腸管,也可將腸管暫時放入腹腔內,觀察15~20min後,如腸管轉爲紅色,腸蠕動及腸繫膜動脈搏動恢復,則活力尚好。對觀察後不能判斷其活力的腸管,寧切勿留。

(4)疝環處理與腸繫膜血管的保護:疝入腸襻血運良好者,可將疝環(腸繫膜裂孔)擴大以鬆解復位被嵌頓的腸管,縫合修補疝環。對疝入腸管復位困難者,可先擴大疝環再試行復位。如擴大疝環後疝入腸管復位仍有困難時,可將疝入的腸袢減壓後再復位,以免使裂孔過於擴大而損傷腸繫膜主要血管。由於疝環遊離緣至少有一側是由腸繫膜上動脈或腸繫膜下動脈的分支形成,在擴大疝環時非常容易損傷之。爲防止傷及主要的腸繫膜血管,須仔細辨認並保護腸繫膜主要血管,避免損傷。切忌用力牽拉或盲目地剪斷疝環孔邊緣。若確需切開系膜以擴大疝環時,應從腸管向系膜裂孔邊緣方向切開,即使傷及血管,亦非系膜主要血管。

疝入腸襻發生壞死、穿孔者,在病人全身情況允許時,應行一期腸切除吻合術,再縫合修補疝環。如疝入的腸襻過多並壞死、擴張明顯、復位困難,可將裂孔處腸管連同系膜先切斷,將嵌頓的腸管減壓後復位、移除,再做腸吻合;防止復位時壞死腸管破裂,加重腹腔污染。在切除腸管時應儘可能的將壞死腸管兩端先用紗布條扎住,以免壞死腸管內容物流入鄰近腸管,術後吸收,加重中毒症狀,影響恢復。如病人病情重篤,可先行小腸造瘻,待病情改善後再做二期腸吻合術。