2 附錄Ⅹ A 崩解時限檢查法

崩解係指口服固體制劑在規定條件下全部崩解溶散或成碎粒,除不溶性包衣材料或破碎的膠囊殼外,應全部通過篩網。如有少量不能通過篩網,但已軟化或輕質上漂且無硬心者,可作符合規定論。

凡規定檢查溶出度、釋放度、融變時限或分散均勻性的製劑,不再進行崩解時限檢查。

2.1 一、片劑

2.1.1 儀器裝置

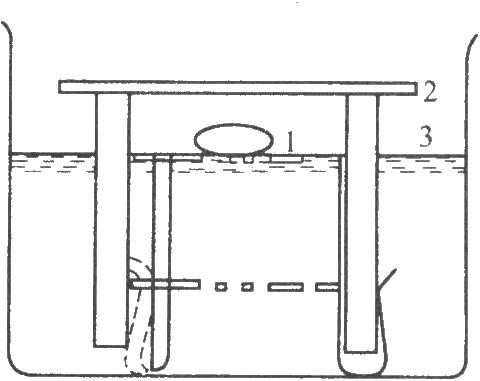

採用升降式崩解儀,主要結構爲一能升降的金屬支架與下端鑲有篩網的吊籃,並附有擋板。

升降的金屬支架上下移動距離爲55mm±2mm,往返頻率爲每分鐘30~32次。

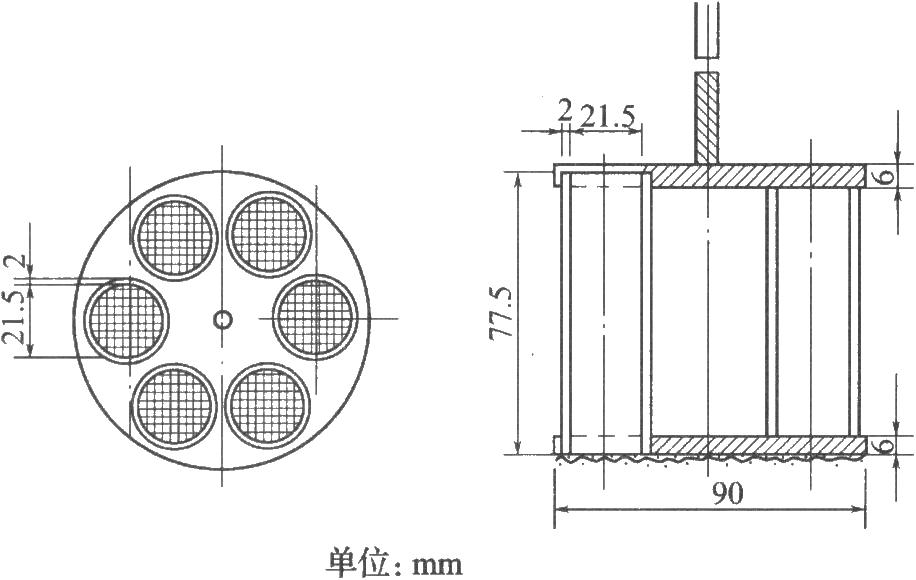

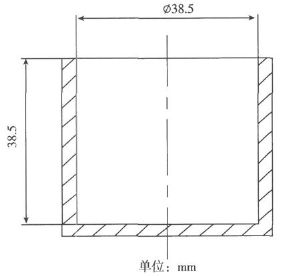

(1)吊籃 玻璃管6根,管長77.5mm±2.5mm,內徑21.5mm,壁厚2mm;透明塑料板2塊,直徑90mm,厚6mm,板面有6個孔,孔徑26mm;不鏽鋼板1塊(放在上面一塊塑料板上),直徑90mm,厚1mm,板面有6個孔,孔徑22mm;不鏽鋼絲篩網1張(放在下面一塊塑料板下),直徑90mm,篩孔內徑2.0mm;以及不鏽鋼軸1根(固定在上面一塊塑料板與不鏽鋼板上),長80mm。將上述玻璃管6根垂直置於2塊塑料板的孔中,並用3只螺絲將不鏽鋼板、塑料板和不鏽鋼絲篩網固定,即得(圖1)。

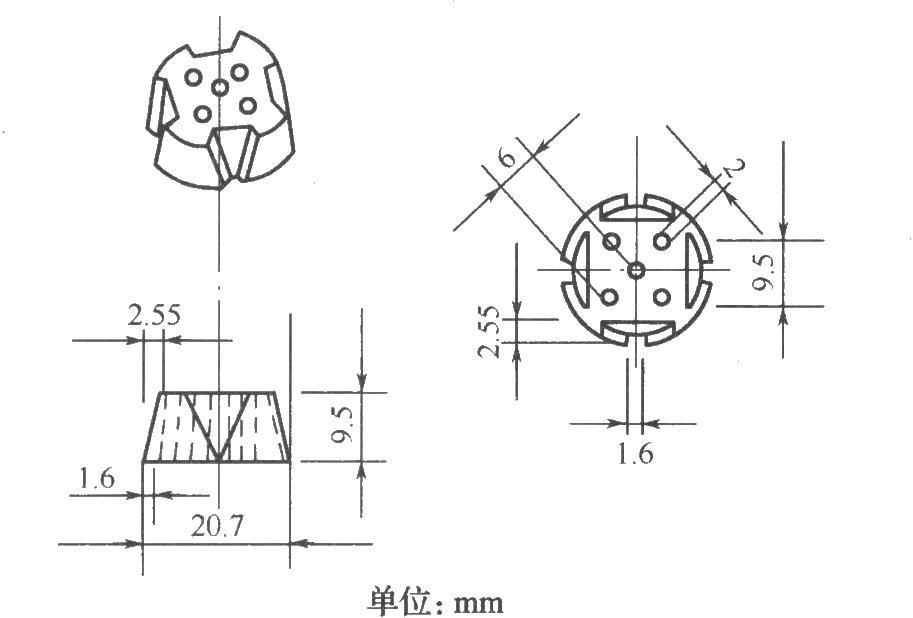

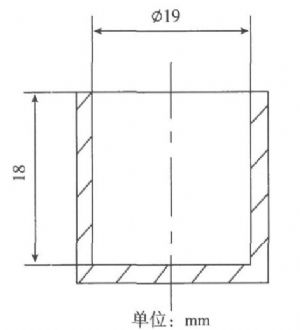

(2)擋板 爲一平整光滑的透明塑料塊,相對密度1.18~1.20,直徑20.7mm±0.15mm,厚9.5mm±0.15mm;擋板共有5個孔,孔徑2mm,中央1個孔,其餘4個孔距中心6mm,各孔間距相等;擋板側邊有4個等距離的V形槽,V形槽上端寬9.5mm,深2.55mm,底部開口處的寬與深度均爲1.6mm(圖2)。

2.1.2 檢查法

將吊籃通過上端的不鏽鋼軸懸掛於金屬支架上,浸入1000ml燒杯中,並調節吊籃位置使其下降時篩網距燒杯底部25mm,燒杯內盛有溫度爲37℃±1℃的水,調節水位高度使吊籃上升時篩網在水面下15mm處。

除另有規定外,取供試品6片,分別置上述吊籃的玻璃管中,啓動崩解儀進行檢查,各片均應在15分鐘內全部崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

薄膜衣片,按上述裝置與方法檢查,並可改在鹽酸溶液(9→1000)中進行檢查,應在30分鐘內全部崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

糖衣片,按上述裝置與方法檢查,應在1小時內全部崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

腸溶衣片,按上述裝置與方法,先在鹽酸溶液(9→1000)中檢查2小時,每片均不得有裂縫、崩解或軟化現象;繼將吊籃取出,用少量水洗滌後,每管加入擋板1塊,再按上述方法在磷酸鹽緩衝液(pH6.8)中進行檢查,1小時內應全部崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

含片,除另有規定外,按上述裝置和方法檢查,各片均不應在10分鐘內全部崩解或溶化。如有1片不符合規定,應另取6片複試,均應符合規定。

舌下片,除另有規定外,按上述裝置和方法檢查,各片均應在5分鐘內全部崩解並溶化。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

可溶片,除另有規定外,水溫爲15~25℃,按上述裝置和方法檢查,各片均應在3分鐘內全部崩解並溶化。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

結腸定位腸溶片,除另有規定外,按上述裝置照各品種項下規定檢查,各片在鹽酸溶液(9→1000)及pH6.8以下的磷酸鹽緩衝液中均應不釋放或不崩解,而在pH7.5~8.0的磷酸鹽緩衝液中1小時內應全部釋放或崩解,片心亦應崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

泡騰片,取1片,置250ml燒杯中,燒杯內盛有200ml水,水溫爲15~25℃,有許多氣泡放出,當片劑或碎片周圍的氣體停止逸出時,片劑應溶解或分散在水中,無聚集的顆粒剩留。除另有規定外,同法檢查6片,各片均應在5分鐘內崩解。如有1片不能完全崩解,應另取6片複試,均應符合規定。

儀器裝置 主要結構爲一能升降的金屬支架與下端鑲有篩網的不鏽鋼管。升降的金屬支架上下移動距離爲10mm±1mm,往返頻率爲每分鐘30次。

崩解籃 不鏽鋼管,管長30mm,內徑13.0mm,不鏽鋼篩網(鑲在不鏽鋼管底部)篩孔內徑710μm

檢查法 將不鏽鋼管固定於金屬支架上,浸入1000ml杯中,杯內盛有水約900ml,溫度爲37℃±1℃,調節水位高度使不鏽鋼管下降位時篩網在水面下15mm±1mm。啓動儀器,取本品1片,置上述不鏽鋼管中進行檢查,應在60秒內全部崩解並通過篩網,如有少量輕質上漂或黏附於不鏽鋼管內壁或篩網,但無硬心者,可作符合規定論。重複測定6片。均應符合規定。如有1片不符合規定,應另取6片複試,均應符合規定。}[1]

2.2 二、膠囊劑

硬膠囊劑或軟膠囊劑,除另有規定外,取供試品6粒,按片劑的裝置與方法(如膠囊漂浮於液麪,可加擋板)檢查。硬膠囊應在30分鐘內全部崩解,軟膠囊應在1小時內全部崩解。軟膠囊可改在人工胃液中進行檢查。如有1粒不能完全崩解,應另取6粒複試,均應符合規定。

腸溶膠囊劑,除另有規定外,取供試品6粒,按上述裝置與方法,先在鹽酸溶液(9→1000)中不加擋板檢查2小時,每粒的囊殼均不得有裂縫或崩解現象;繼將吊籃取出,用少量水洗滌後,每管加入擋板,再按上述方法,改在人工腸液中進行檢查,1小時內應全部崩解。如有1粒不能完全崩解,應另取6粒複試,均應符合規定。

結腸腸溶膠囊劑,除另有規定外,取供試品6粒,按上述裝置與方法,先在鹽酸溶液(9→1000)中不加擋板檢查2小時,每粒的囊殼均不得有裂縫或崩解現象;將吊籃取出,用少量水洗滌後,再按上述方法,在磷酸鹽緩衝液(pH6.8)中不加擋板檢查3小時,每粒的囊殼均不得有裂縫或崩解現象;續將吊籃取出,用少量水洗滌後,每管加入擋板,再按上述方法,改在磷酸鹽緩衝液(pH7.8)中檢查,1小時內應全部崩解。如有1粒不能完全崩解,應另取6粒複試,均應符合規定。

2.3 三、滴丸劑

按片劑的裝置,但不鏽鋼絲網的篩孔內徑應爲0.425mm;除另有規定外,取供試品6粒,按上述方法檢查,應在30分鐘內全部溶散,包衣滴丸應在1小時內全部溶散。如有1粒不能完全溶散,應另取6粒複試,均應符合規定。

2.4 【附註】

3 附錄Ⅹ B 融變時限檢查法

本法系用於檢查栓劑、陰道片等固體制劑在規定條件下的融化、軟化或溶散情況。

3.1 一、栓劑

3.1.1 儀器裝置

由透明的套筒與金屬架組成(圖1a)。

(1)透明套筒 爲玻璃或適宜的塑料材料製成,高爲60mm,內徑爲52mm,及適當的壁厚。

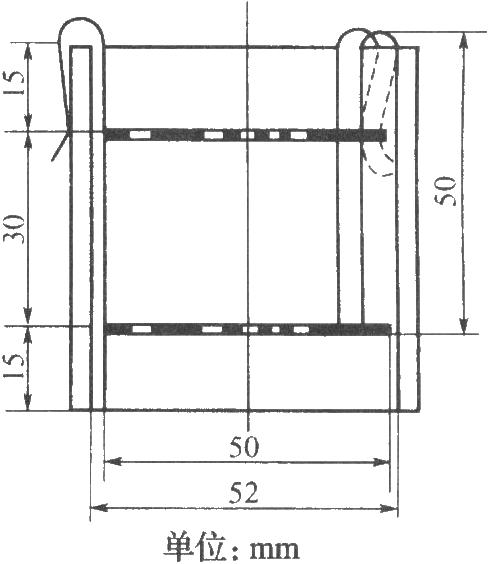

(2)金屬架 由兩片不鏽鋼的金屬圓板及3個金屬掛鉤焊接而成。每個圓板直徑爲50mm,具39個孔徑爲4mm的圓孔(圖1b);兩板相距30mm,通過3個等距的掛鉤焊接在一起。

3.1.2 檢查法

取供試品3粒,在室溫放置1小時後,分別放在3個金屬架的下層圓板上,裝入各自的套筒內,並用掛鉤固定。除另有規定外,將上述裝置分別垂直浸入盛有不少於4L的37.0℃±0.5℃水的容器中,其上端位置應在水面下90mm處。容器中裝一轉動器,每隔10分鐘在溶液中翻轉該裝置一次。

3.1.3 結果判定

除另有規定外,脂肪性基質的栓劑3粒均應在30分鐘內全部融化、軟化或觸壓時無硬心;水溶性基質的栓劑3粒均應在60分鐘內全部溶解。如有1粒不符合規定,應另取3粒複試,均應符合規定。

a.透明套筒與金屬架

3.2 二、陰道片

3.2.1 儀器裝置

同上述栓劑的檢查裝置,但應將金屬架掛鉤的鉤端向下,倒置於容器內,如圖2所示。

3.2.2 檢查法

調節水液麪至上層金屬圓盤的孔恰爲均勻的一層水覆蓋。取供試品3片,分別置於上面的金屬圓盤上,裝置上蓋一玻璃板,以保證空氣潮溼。

3.2.3 結果判定

除另有規定外,陰道片3片,均應在30分鐘內全部溶化或崩解溶散並通過開孔金屬圓盤,或僅殘留少量無硬心的軟性團塊。如有1片不符合規定,應另取3片複試,均應符合規定。

4 附錄Ⅹ C 溶出度測定法

溶出度係指活性藥物從片劑、膠囊劑或顆粒劑等製劑在規定條件下溶出的速率和程度。凡檢查溶出度的製劑,不再進行崩解時限的檢查。

4.1 第一法(籃法)

4.1.1 儀器裝置

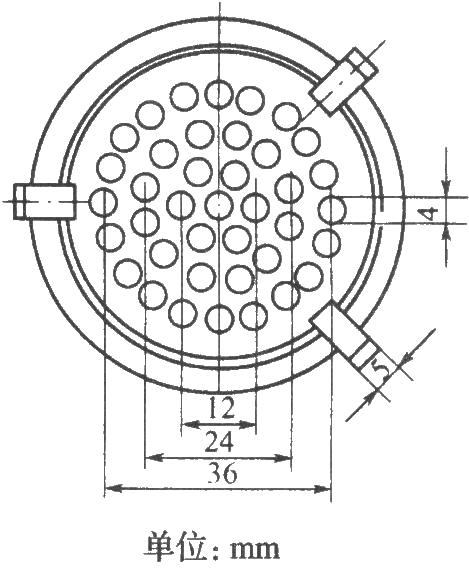

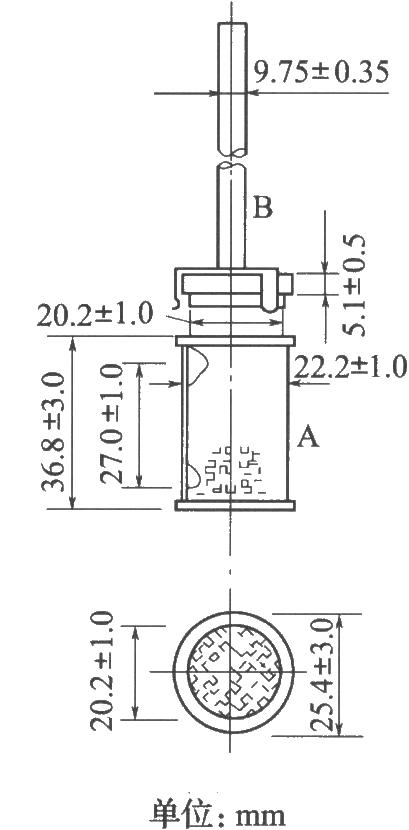

(1)轉籃 分籃體與籃軸兩部分,均爲不鏽鋼或其他惰性材料(所用材料不應有吸附作用或干擾試驗中供試品活性藥物成分的測定)製成,其形狀尺寸如圖1所示。籃體A由方孔篩網(絲徑爲0.28mm±0.03mm,網孔爲0.40mm±0.04mm)製成,呈圓柱形,轉籃內徑爲20.2mm±1.0mm,上下兩端都有封邊。籃軸B的直徑爲9.75mm±0.35mm,軸的末端連一圓盤,作爲轉籃的蓋;蓋上有一通氣孔(孔徑爲2.0mm±0.5mm);蓋邊系兩層,上層直徑與轉籃外徑相同,下層直徑與轉籃內徑相同;蓋上的3個彈簧片與中心呈120°角。

(2)溶出杯 由硬質玻璃或其他惰性材料製成的透明或棕色的、底部爲半球形的1000ml杯狀容器,內徑爲102mm±4mm,高爲185mm±25mm;溶出杯配有適宜的蓋子,防止在試驗過程中溶出介質的蒸發;蓋上有適當的孔,中心孔爲籃軸的位置,其他孔供取樣或測量溫度用。溶出杯置恆溫水浴中或其他適當的加熱裝置。

(3)籃軸與電動機相連,由速度調節裝置控制電動機的轉速,使籃軸的轉速在各品種項下規定轉速的±4%範圍之內。運轉時整套裝置應保持平穩,均不能產生明顯的晃動或振動(包括裝置所處的環境)。轉籃旋轉時,籃軸與溶出杯的垂直軸在任一點的偏離均不得大於2mm,轉籃下緣的擺動幅度不得偏離軸心1.0mm。

(4)儀器一般配有6套以上測定裝置。

4.1.2 測定法

測定前,應對儀器裝置進行必要的調試,使轉籃底部距溶出杯的內底部25mm±2mm。分別量取經脫氣處理的溶出介質,置各溶出杯內,實際量取的體積與規定體積的偏差應不超過±1%,待溶出介質溫度恆定在37℃±0.5℃後,取供試品6片(粒、袋),分別投入6個乾燥的轉籃內,將轉籃降入溶出杯中,注意供試品表面上不要有氣泡,按各品種項下規定的轉速啓動儀器,計時;至規定的取樣時間(實際取樣時間與規定時間的差異不得過±2%),吸取溶出液適量(取樣位置應在轉籃頂端至液麪的中點,距溶出杯內壁不小於10mm處;須多次取樣時,所量取溶出介質的體積之和應在溶出介質的1%之內,如超過總體積的1%時,應及時補充相同體積的溫度爲37℃±0.5℃的溶出介質,或在計算時加以校正),立即用適當的微孔濾膜濾過,自取樣至濾過應在30秒鐘內完成。取澄清濾液,照該品種項下規定的方法測定,計算每片(粒、袋)的溶出量。

4.1.3 結果判定

符合下述條件之一者,可判爲符合規定:

(1)6片(粒、袋)中,每片(粒、袋)的溶出量按標示量計算,均不低於規定限度(Q);

(2)6片(粒、袋)中,如有1~2片(粒、袋)低於Q,但不低於Q-10%,且其平均溶出量不低於Q;

(3)6片(粒、袋)中,有1~2片(粒、袋)低於Q,其中僅有1片(粒、袋)低於Q-10%,但不低於Q-20%,且其平均溶出量不低於Q時,應另取6片(粒、袋)複試;初、複試的12片(粒、袋)中有1~3片(粒、袋)低於Q,其中僅有1片(粒、袋)低於Q-10%,但不低於Q-20%,且其平均溶出量不低於Q。以上結果判斷中所示的10%、20%是指相對於標示量的百分率(%)。

4.2 第二法(槳法)

4.2.1 儀器裝置

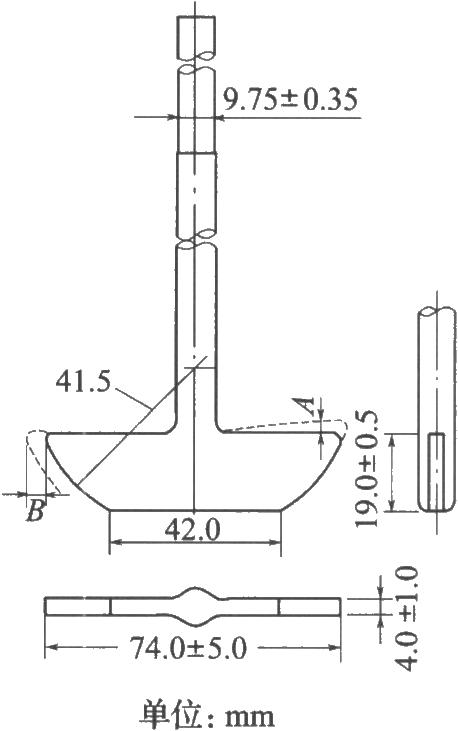

除將轉籃換成攪拌槳外,其他裝置和要求與第一法相同。攪拌槳的下端及槳葉部分可使用塗有適當的惰性材料(如聚四氟乙烯),其形狀尺寸如圖2所示。槳杆旋轉時,槳軸與溶出杯的垂直軸在任一點的偏差均不得大於2mm;攪拌槳旋轉時A、B兩點的擺動幅度不得超過0.5mm。

圖1 轉籃結構

圖2 攪拌槳結構

4.2.2 測定法

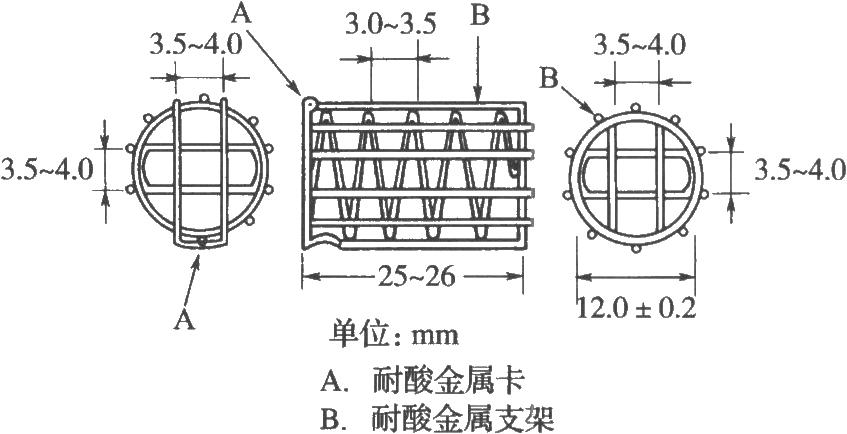

測定前,應對儀器裝置進行必要的調試,使槳葉底部距溶出杯的內底部25mm±2mm。分別量取經脫氣處理的溶出介質,置各溶出杯內,實際量取的體積與規定體積的偏差應不超過±1%,待溶出介質溫度恆定在37℃±0.5℃後,取供試品6片(袋、粒),分別投入6個溶出杯內(當品種項下規定需要使用沉降籃或其他沉降裝置時,可將片劑或膠囊劑先裝入規定的沉降籃內。沉降籃的形狀尺寸如圖3所示),注意供試品表面上不要有氣泡,按各品種項下規定的轉速啓動儀器,計時;至規定的取樣時間(實際取樣時間與規定時間的差異不得過±2%),吸取溶出液適量(取樣位置應在槳葉頂端至液麪的中點,距溶出杯內壁不小於10mm處;須多次取樣時,操作同第一法),立即用適當的微孔濾膜濾過,自取樣至濾過應在30秒鐘內完成。取澄清濾液,照各品種項下規定的方法測定,計算每片(袋、粒)的溶出量。

圖3 沉降籃結構

4.2.3 結果判定

同第一法。

4.3 第三法(小杯法)

4.3.1 儀器裝置

如圖4。

(1)攪拌槳 形狀尺寸如圖5所示。槳杆上部直徑爲9.75mm±0.35mm,槳杆下部直徑爲6.0mm±0.2mm;槳杆旋轉時,槳軸與溶出杯的垂直軸在任一點的偏差均不得大於2mm;攪拌槳旋轉時,A、B兩點的擺動幅度不得超過0.5mm。

圖4 小杯法儀器裝置

圖5 小杯法攪拌槳結構

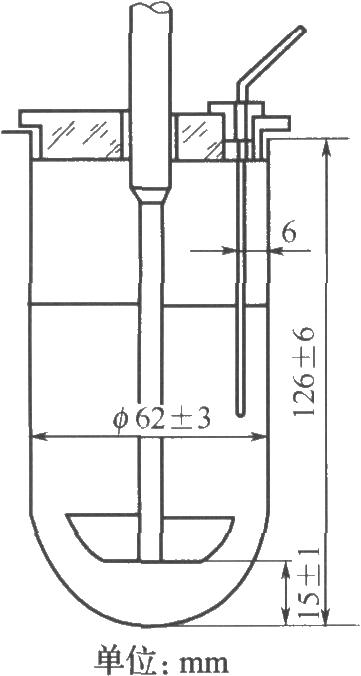

(2)溶出杯 由硬質玻璃或其他惰性材料製成的透明或棕色的、底部爲半球形的250ml杯狀容器,內徑爲62mm±3mm,高爲126mm±6mm,其他要求同第一法儀器裝置(2)。(3)槳杆與電動機相連,轉速應在各品種項下規定轉速的±4%範圍內。其他要求同第二法。

4.3.2 測定法

測定前,應對儀器裝置進行必要的調試,使槳葉底部距溶出杯的內底部15mm±2mm。分別量取經脫氣處理的溶出介質,置各溶出杯內,實際量取的體積與規定體積的偏差應不超過±1%(當品種項下規定需要使用沉降裝置時,可將片劑或膠囊劑先裝入規定的沉降裝置內)。以下操作同第二法。取樣位置應在槳葉頂端至液麪的中點,距溶出杯內壁不小於6mm處。

4.3.3 結果判定

同第一法。

以上三種測定法中,當採用原位光纖實時測定法測定時,賦形劑的干擾應可以忽略,或可以通過設定參比波長等方法消除;該方法特別適用於溶出曲線的測定。[2]

4.4 【溶出條件和注意事項】

(1)溶出度儀的適用性及性能確認試驗 除儀器的各項機械性能應符合上述規定外,還應用溶出度標準片對儀器進行性能確認試驗,按照標準片的介紹操作,試驗結果應符合標準片的規定。

(2)溶出介質 應使用各品種項下規定的溶出介質,並應新鮮製備和經脫氣處理(溶解的氣體在試驗過程中可能形成氣泡,從而影響試驗結果,因此溶解的氣體應在試驗之前除去。可採用下列方法進行脫氣處理:取溶出介質,在緩慢攪拌下加熱至約41℃,並在真空條件下不斷攪拌5分鐘以上;或採用煮沸、超聲、抽濾等其他有效的除氣方法);如果溶出介質爲緩衝液,當需要調節pH值時,一般調節pH值至規定pH值±0.05之內。

(3)如膠囊殼對分析有干擾,應取不少於6粒膠囊,儘可能完全地除盡內容物,置同一溶出杯內,按該品種項下規定的分析方法測定每個空膠囊的空白值,作必要的校正。如校正值大於標示量的25%,試驗無效。如校正值不大於標示量的2%,可忽略不計。

5 附錄Ⅹ D 釋放度測定法

釋放度係指藥物從緩釋製劑、控釋製劑、腸溶製劑及透皮貼劑等在規定條件下釋放的速率和程度。凡檢查釋放度的製劑,不再進行崩解時限的檢查。

緩釋、控釋、腸溶製劑的分類照緩釋、控釋和遲釋製劑指導原則(2010年版藥典二部附錄XIX D)的規定。

5.1 儀器裝置

除另有規定外,照溶出度測定法(2010年版藥典二部附錄Ⅹ C)項下所示。

5.2 第一法(用於緩釋製劑或控釋製劑)

5.2.1 測定法

照溶出度測定法項下進行,但至少採用三個時間取樣,在規定取樣時間點,吸取溶液適量,及時補充相同體積的溫度爲37℃±5℃的溶出介質,濾過,自取樣至濾過應在30秒鐘內完成。照各品種項下規定的方法測定,計算每片(粒)的釋放量。

5.2.2 結果判定

(1)6片(粒)中,每片(粒)在每個時間點測得的釋放量按標示量計算,均未超出規定範圍;

(2)6片(粒)中,在每個時間點測得的釋放量,如有1~2片(粒)超出規定範圍,但未超出規定範圍的10%,且在每個時間點測得的平均釋放量未超出規定範圍;

(3)6片(粒)中,在每個時間點測得的釋放量,如有1~2片(粒)超出規定範圍,其中僅有1片(粒)超出規定範圍的10%,但未超出規定範圍的20%,且其平均釋放量未超出規定範圍,應另取6片(粒)複試;初、複試的12片(粒)中,在每個時間點測得的釋放量,如有1~3片(粒)超出規定範圍,其中僅有1片(粒)超出規定範圍的10%,但未超出規定範圍的20%,且其平均釋放量未超出規定範圍。

以上結果判斷中所示超出規定範圍的10%、20%是指相對於標示量的百分率(%),其中超出規定範圍10%是指:每個時間點測得的釋放量不低於低限的-10%,或不超過高限的+10%;每個時間點測得的釋放量應包括最終時間測得的釋放量。

5.3 第二法(用於腸溶製劑)

5.3.1 方法1

酸中釋放量 除另有規定外,量取0.1mol/L鹽酸溶液750ml,注入每個溶出杯,實際量取的體積與規定體積的偏差應不超過±1%,待溶出介質溫度恆定在37℃±0.5℃,取6片(粒)分別投入轉籃或溶出杯中(當品種項下規定需要使用沉降裝置時,可將片劑或膠囊劑先裝入規定的沉降裝置內),注意供試品表面不要有氣泡,按各品種項下規定的轉速啓動儀器,2小時後在規定取樣點吸取溶液適量,濾過,自取樣至濾過應在30秒鐘內完成。按各品種項下規定的方法測定,計算每片(粒)的酸中釋放量。

緩衝液中釋放量 上述酸液中加入溫度爲37℃±0.5℃的0.2mol/L磷酸鈉溶液250ml(必要時用2mol/L鹽酸溶液或2mol/L氫氧化鈉溶液調節pH值至6.8),繼續運轉45分鐘,或按各品種項下規定的時間,在規定取樣點吸取溶液適量,濾過,自取樣至濾過應在30秒鐘內完成。按各品種項下規定的方法測定,計算每片(粒)的緩衝液中釋放量。

5.3.2 方法2

酸中釋放量 除另有規定外,量取0.1mol/L鹽酸溶液900ml,注入每個溶出杯中,照方法1酸中釋放量項下進行測定。

緩衝液中釋放量 棄去上述各溶出杯中酸液,立即加入溫度爲37℃±0.5℃的磷酸鹽緩衝液(pH6.8)(取0.1mol/L鹽酸溶液和0.2mol/L磷酸鈉溶液,按3:1混合均勻,必要時用2mol/L鹽酸溶液或2mol/L氫氧化鈉溶液調節pH值至6.8)900ml,或將每片(粒)轉移入另一盛有溫度爲37℃±0.5℃的磷酸鹽緩衝液(pH6.8)900ml的溶出杯中,照方法1緩衝液中釋放量項下進行測定。

5.3.3 結果判定

酸中釋放量

(1)6片(粒)中,每片(粒)的釋放量均不大於標示量的10%;

(2)6片(粒)中,有1~2片(粒)大於10%,但其平均釋放量不大於10%。

緩衝液中釋放量

(1)6片(粒)中,每片(粒)的釋放量按標示量計算均不低於規定限度(Q);除另有規定外,Q應爲標示量的70%;

(2)6片(粒)中僅有1~2片(粒)低於Q,但不低於Q-10%,且其平均釋放量不低於Q;

(3)6片(粒)中如有1~2片(粒)低於Q,其中僅有1片(粒)低於Q-10%,但不低於Q-20%,且其平均釋放量不低於Q時,應另取6片(粒)複試;初、複試的12片(粒)中有1~3片(粒)低於Q,其中僅有1片(粒)低於Q-10%,但不低於Q-20%,且其平均釋放量不低於Q。

以上結果判斷中所示的10%、20%是指相對於標示量的百分率(%)。

5.4 第三法(用於透皮貼劑)

5.4.1 儀器裝置

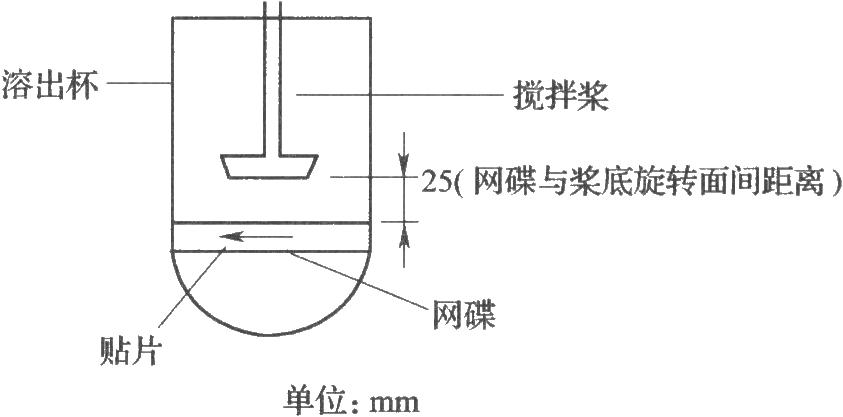

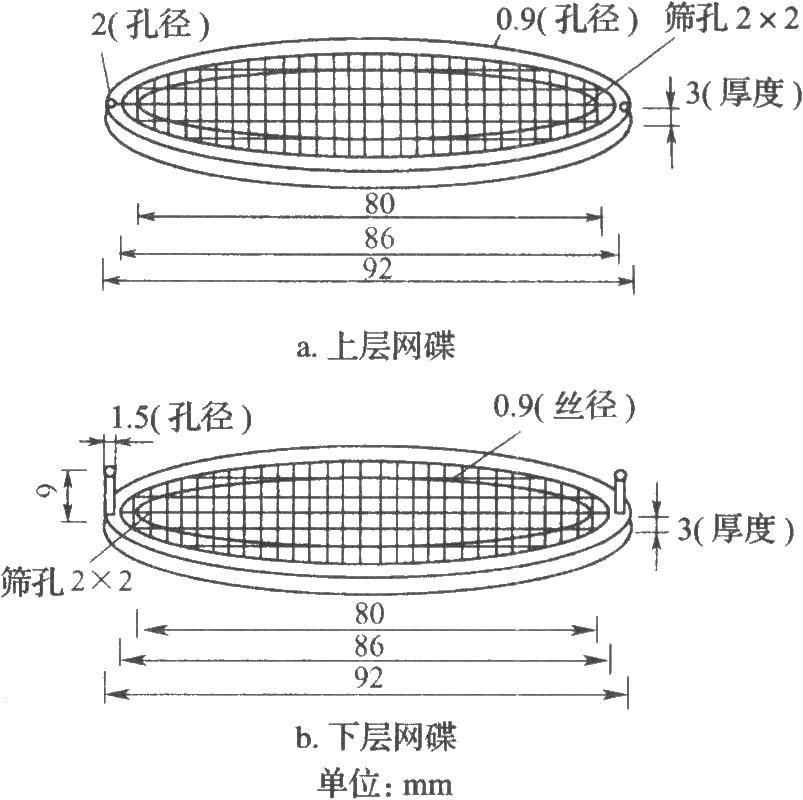

攪拌槳、溶出杯按溶出度測定法(2010年版藥典二部附錄Ⅹ C第二法),但另用網碟組成其槳碟裝置(圖1)。置貼片的不鏽鋼網碟的結構見圖2。

5.4.2 測定法

將釋放介質加入溶出杯內,預溫至32℃±0.5℃;將透皮貼劑固定於兩層碟片之間,釋放面朝上,再將網碟置於燒杯下部,並使貼劑與槳底旋轉面平行,兩者相距25mm±2mm,開始攪拌並定時取樣。取樣位置在介質液麪與槳葉上端之間正中,離杯壁不得少於1cm。取樣後應補充相同體積的溫度爲32℃±0.5℃的空白釋放介質。

圖1 槳碟裝置

圖2 槳碟裝置中的網碟結構

5.4.3 結果判定

除另有規定外,同第一法。

6 附錄Ⅹ E 含量均勻度檢查法

含量均勻度係指小劑量或單劑量的固體制劑、半固體制劑和非均相液體制劑的每片(個)含量符合標示量的程度。除另有規定外,片劑、硬膠囊劑或注射用無菌粉末,每片(個)標示量不大於25mg或主藥含量不大於每片(個)重量25%者;內容物非均一溶液的軟膠囊、單劑量包裝的口服混懸液、透皮貼劑、吸入劑和栓劑,均應檢查含量均勻度。複方製劑僅檢查符合上述條件的組分。

凡檢查含量均勻度的製劑,一般不再檢查重(裝)量差異。除另有規定外,取供試品10片(個),照各品種項下規定的方法,分別測定每片(個)以標示量爲100的相對含量Ⅹ,求其均值 和標準差

和標準差 以及標示量與均值之差的絕對值A(A=|100-

以及標示量與均值之差的絕對值A(A=|100- |):如A+1.80S≤15.0,則供試品的含量均勻度符合規定;若A+S>15.0,則不符合規定;若A+1.80S>15.0,且A+S≤15.0,則應另取20片(個)複試。根據初、複試結果,計算30片(個)的均值

|):如A+1.80S≤15.0,則供試品的含量均勻度符合規定;若A+S>15.0,則不符合規定;若A+1.80S>15.0,且A+S≤15.0,則應另取20片(個)複試。根據初、複試結果,計算30片(個)的均值 、標準差S和標示量與均值之差的絕對值A:如A+1.45S≤15.0,則供試品的含量均勻度符合規定;若A+1.45S>15.0,則不符合規定。

、標準差S和標示量與均值之差的絕對值A:如A+1.45S≤15.0,則供試品的含量均勻度符合規定;若A+1.45S>15.0,則不符合規定。

含量均勻度的限度應符合各品種項下的規定。除另有規定外,單劑量包裝的口服混懸劑、內充混懸物的軟膠囊劑、膠囊型或泡囊型粉霧劑、單劑量包裝的眼用、耳用、鼻用混懸劑、固體或半固體制劑,其限度均應爲±20%,透皮貼劑、栓劑的限度應爲±25%。

如該品種項下規定含量均勻度的限度爲±20%或其他數值時,應將上述各判斷式中的15.0改爲20.0或其他相應的數值,但各判斷式中的係數不變。

在含量測定與含量均勻度檢查所用方法不同時,而且含量均勻度未能從響應值求出每片(個)含量情況下,可取供試品10片(個),照該品種含量均勻度項下規定的方法,分別測定,得儀器測得的響應值Y(可爲吸光度、峯面積等),求其均值 。另由含量測定法測得以標示量爲100的含量XA,由XA除以響應值的均值

。另由含量測定法測得以標示量爲100的含量XA,由XA除以響應值的均值 ,得比例係數K(K=XA/

,得比例係數K(K=XA/ )。將上述諸響應值Y與K相乘,求得每片以標示量爲100的相對含量(%)X(X=KY),同上法求

)。將上述諸響應值Y與K相乘,求得每片以標示量爲100的相對含量(%)X(X=KY),同上法求 和S以及A,計算,判定結果,即得。

和S以及A,計算,判定結果,即得。

7 附錄Ⅹ F 最低裝量檢查法

本法適用於固體、半固體和液體制劑。除製劑通則中規定檢查重(裝)量差異的製劑及放射性藥品外,按下述方法檢查,應符合規定。

7.1 檢查法

7.1.1 重量法(適用於標示裝量以重量計者)

除另有規定外,取供試品5個(50g以上者3個),除去外蓋和標籤,容器外壁用適宜的方法清潔並乾燥,分別精密稱定重量,除去內容物,容器用適宜的溶劑洗淨並乾燥,再分別精密稱定空容器的重量,求出每個容器內容物的裝量與平均裝量,均應符合下表的有關規定。如有1個容器裝量不符合規定,則另取5個(50g以上者3個)複試,應全部符合規定。

7.1.2 容量法(適用於標示裝量以容量計者)

除另有規定外,取供試品5個(50ml以上者3個),開啓時注意避免損失,將內容物轉移至預經標化的乾燥量入式量筒中(量具的大小應使待測體積至少佔其額定體積的40%),黏稠液體傾出後,除另有規定外,將容器倒置15分鐘,儘量傾淨。2ml及以下者用預經標化的乾燥量入式注射器抽盡。讀出每個容器內容物的裝量,並求其平均裝量,均應符合下表的有關規定。如有1個容器裝量不符合規定,則另取5個(50ml以上者3個)複試,應全部符合規定。

標示裝量 | 口服及外用固體、半固體、液體;黏稠液體 | |||

平均裝量 | 每個容器裝量 | 平均裝量 | 每個容器裝量 | |

20g(ml)以下 | / | / | 不少於標示裝量 | 不少於標示裝量的93% |

20g(ml)至50g(ml) | / | / | 不少於標示裝量 | 不少於標示裝量的95% |

50g(ml)以上 | 不少於標示裝量 | 不少於標示裝量的97% | 不少於標示裝量 | 不少於標示裝量的97% |

8 附錄Ⅹ G 片劑脆碎度檢查法

本法用於檢查非包衣片的脆碎情況及其他物理強度,如壓碎強度等。

8.1 儀器裝置

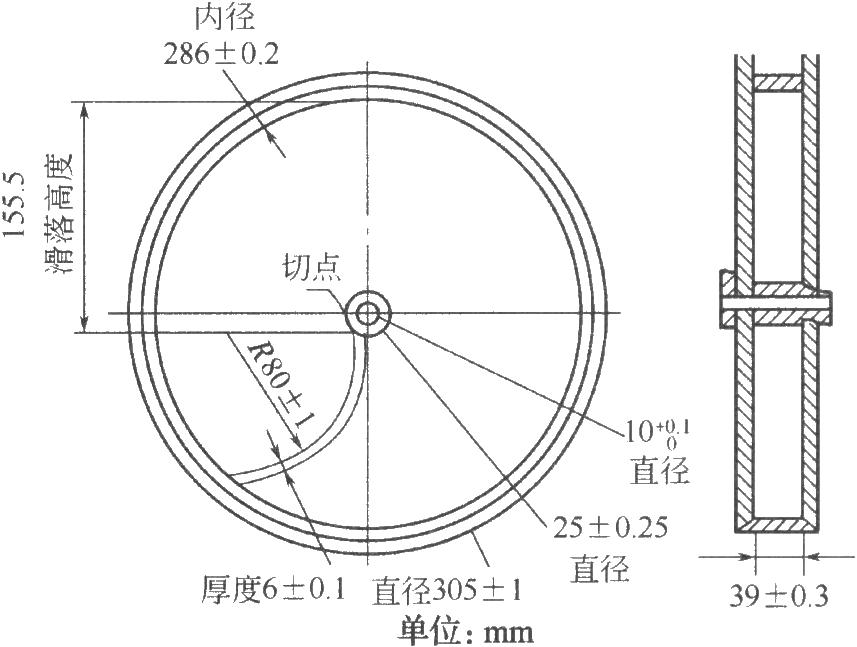

內徑約爲286mm,深度爲39mm,內壁拋光,一邊可打開的透明耐磨塑料圓筒。筒內有一自中心軸套向外壁延伸的弧形隔片(內徑爲80mm±1mm,內弧表面與軸套外壁相切),使圓筒轉動時,片劑產生滾動(如圖)。圓筒固定於同軸的水平轉軸上,轉軸與電動機相連,轉速爲每分鐘25轉±1轉。每轉動一圈,片劑滾動或滑動至筒壁或其他片劑上。

8.2 檢查法

片重爲0.65g或以下者取若干片,使其總重約爲6.5g;片重大於0.65g者取10片。用吹風機吹去脫落的粉末,精密稱重,置圓筒中,轉動100次。取出,同法除去粉末,精密稱重,減失重量不得過1%,且不得檢出斷裂、龜裂及粉碎的片。本試驗一般僅作1次。如減失重量超過1%時,應複檢2次,3次的平均減失重量不得過1%,並不得檢出斷裂、龜裂及粉碎的片。

如供試品的形狀或大小使片劑在圓筒中形成不規則滾動時,可調節圓筒的底座,使與桌面成約10°的角,試驗時片劑不再聚集,能順利下落。

9 附錄Ⅹ H 吸入氣霧劑、吸入粉霧劑、吸入噴霧劑的霧滴(粒)分佈測定法

評價吸入氣霧劑、吸入粉霧劑和吸入噴霧劑質量的最重要的參數爲從吸入器中釋出霧滴(粒)的大小分佈。吸入氣霧劑、吸入粉霧劑、吸入噴霧劑的霧滴(粒)大小,在生產過程中可以採用合適的顯微鏡法或光阻、光散射及光衍射法進行測定;但產品的霧滴(粒)分佈,則應採用空氣動力學的霧滴(粒)直徑大小分佈來表示。採用本法測定的霧滴(粒)分佈爲其空氣動力學霧滴(粒)直徑小於一定大小的藥物佔每劑藥物含量的比例。

9.1 儀器裝置

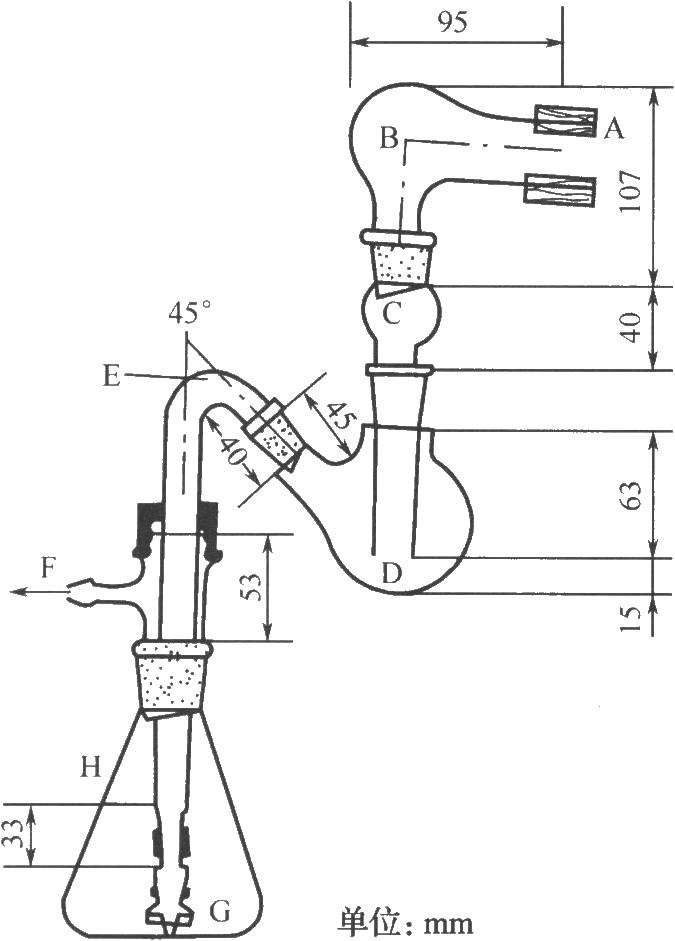

裝置各部分如圖所示。

圖 霧滴(粒)分佈測定裝置

B:模擬喉部,由改進的50ml圓底燒瓶製成,入口爲29/32磨口管,出口爲24/29磨口塞;

C:模擬頸部;

D:一級分佈瓶,由24/29磨口100ml圓底燒瓶製成,出口爲14/23磨口管;

E:連接管,由14口磨口塞與D連接;

F:出口,接流量計,上有塑料螺紋帽(內含墊片)使E與F密封;

G:噴頭,由聚丙烯濾器製成,濾器底部有4個直徑爲1.85mm±0.125mm的噴孔,噴孔中心有一直徑爲2mm、凸出2mm的凸出物;

H:二級分佈瓶,24口250ml錐形瓶。玻璃儀器允許誤差±1mm。

儀器照圖安裝,於20~25℃下,在通風櫥內進行操作。在第一級分佈瓶D中,加入各品種項下規定的溶劑7ml作爲吸收液,在第二級分佈瓶H中加入各品種項下規定的溶劑30ml作爲接受液,連接儀器各部件,使二級分佈瓶的噴頭G的凸出物與瓶底恰好相接觸。用鐵夾固定二級分佈瓶,並保持各部位緊密連接,整個裝置應處在一個豎直的平面上,使C與E平行,保持裝置穩定。將流量計入口與F相接,出口與真空泵相接;儀器入口處裝好橡膠接口,並插入吸入裝置,吸入裝置嘴部必須與儀器喉部B水平軸平行(氣霧劑的鋁罐部分應朝上,並與儀器處於相同的垂直平面上);打開泵電源,調節流量計節流閥使流量達到60L/min±5L/min,關閉電源,取下吸入裝置。流速設定後,節流閥在實驗過程中不得再行調節,但監測流量。

9.2 測定法

取供試品1罐,在22℃±2℃至少放置1小時,充分振搖後,棄去數噴,將驅動器插入橡膠接口內,開啓真空泵,振搖鋁罐5秒鐘,將鋁罐插入驅動器上,立即噴射1次;取下鋁罐後,振搖鋁罐5秒鐘,重新插入驅動器上,噴射第2次;重複此過程,直至完成10次或20次噴射。在最後一次噴射後,取下驅動器和鋁罐,計時,等待5秒鐘,關閉真空泵,拆除裝置。

2.吸入粉霧劑

(1)膠囊型粉霧劑 取供試品膠囊1粒,置吸入裝置內,用手指撳壓裝置兩側按鈕,將膠囊兩端刺破,開啓真空泵,吸入裝置經適宜橡膠接口與模擬喉部B呈水平緊密相接,10秒鐘後取下吸入器。重複上述操作,按品種項下的規定共測定10粒或20粒膠囊,關閉真空泵,拆除裝置。

(2)泡囊型粉霧劑 用撳壓裝置,刺破供試品泡囊1粒,開啓真空泵,吸入裝置經適宜橡膠接口與裝置模擬喉部B呈水平緊密相接,10秒鐘後取下吸入器。重複上述操作,按品種項下的規定共測定10粒或20粒泡囊,關閉泵,拆除裝置。(3)貯庫型粉霧劑 旋轉或撳壓裝置,將供試品一個劑量的藥物釋放至貯庫中,開啓真空泵,吸入裝置經適宜橡膠接口與裝置模擬喉部B呈水平緊密相接,10秒鐘後取下吸入器。重複上述操作,按品種項下的規定共測定10劑或20劑,關閉泵,拆除裝置。

(1)單劑量吸入噴霧劑 取供試品1劑量,置吸入裝置內,開啓真空泵10秒鐘後,啓動霧化裝置使霧化,吸入裝置經適宜橡膠接口與裝置模擬喉部B呈水平緊密相接,60秒鐘後關閉霧化裝置,等待5秒鐘後取下吸入器。重複上述操作,按品種項下的規定共測定10劑量或20劑量,關閉泵,拆除裝置。

(2)多劑量吸入噴霧劑 取液化吸入劑1瓶,開啓真空泵10秒鐘後,啓動霧化裝置將供試品1個劑量的藥物霧化。吸入裝置經適宜橡膠接口與裝置模擬喉部B呈水平緊密相接,60秒鐘後關閉霧化裝置,等待5秒鐘後,再啓動霧化裝置,重複上述操作,按品種項下的規定共測定10劑量或20劑量,關閉泵,拆除裝置。

9.3 判定與結果判斷

用空白接受液清洗上述操作後的濾器、F接口及導入下部錐形瓶的導管內、外壁及墊片凸出物的表面,洗液與第二級分佈瓶H中的接受液合併,定量稀釋至一定體積後,按品種項下的方法測定,所得結果除以10或20,並與每撳標示含量相比較,即爲藥物霧(滴)粒分佈量。

10 附錄Ⅹ J 貼劑黏附力測定法

貼劑爲敷貼於皮膚表面的製劑,其與皮膚的黏附力的大小直接影響製劑藥品的安全性和有效性,因此應進行控制。通常貼劑的壓敏膠與皮膚作用的黏附力可用三個指標來衡量,即初黏力、持黏力及剝離強度。初黏力表示壓敏膠與皮膚輕輕地快速接觸時表現出對皮膚的粘接能力,即通常所謂的手感黏性;持黏力表示壓敏膠內聚力的大小,即壓敏膠抵抗持久性剪切外力所引起蠕變破壞的能力;剝離強度表示壓敏膠粘接力的大小。

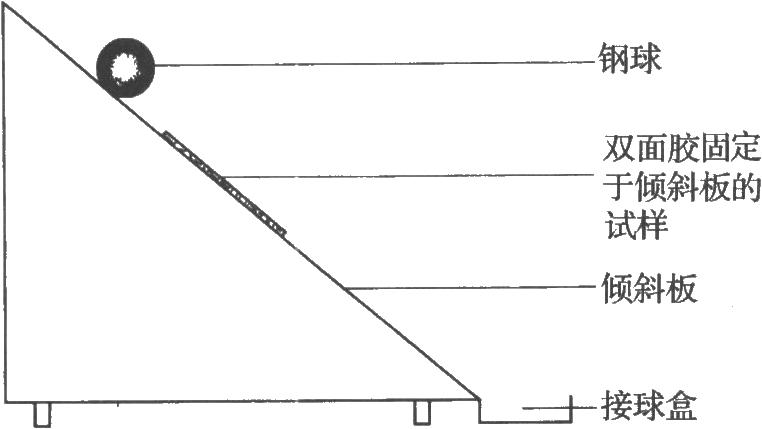

10.1 一、貼劑初黏力的測定

採用滾球斜坡停止法測定貼劑初黏力。將下表中適宜的系列鋼球分別滾過平放在傾斜板上的黏性面,根據供試品的黏性面能夠粘住的最大球號鋼球,評價其初黏性的大小。

表 鋼球球號及規格

球號 | 直徑/mm | 每千個重量/kg | 球號 | 直徑/mm | 每千個重量/kg |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 0.794 1.588 2.381 3.175 3.969 4.763 5.556 5.953 6.350 7.144 7.938 8.731 9.525 10.319 11.113 11.509 11.906 12.303 12.700 13.494 14.288 15.081 15.875 | 0.002 0.016 0.055 0.132 0.257 0.440 0.702 0.86 1.03 1.50 2.06 2.66 3.55 4.43 5.64 6.20 6.93 7.5 8.42 10.1 12.0 14.1 16.5 | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 16.669 17.463 18.256 19.050 19.844 20.638 22.225 23.019 23.8131 25.400 26.988 28.575 30.163 31.750 33.338 34.925 36.513 38.100 41.275 42.863 44.450 47.625 50.800 | 19.1 21.9 25.0 28.4 32.4 36.2 45.2 50.0 55.5 57.4 80.8 95.5 112.8 131.9 152 175 198.1 227.3 287.57 320.4 361 439.5 538.8 |

10.1.1 1.試驗裝置

本裝置主要由傾斜板、底座和接球盒等部分組成(如圖)。以厚約2mm的不鏽鋼爲傾斜板(傾角爲45°),板上繪有兩條相隔10mm的水平線,上線爲鋼球起始位置的標記,下線爲供試品固定的標記;底座應能調節並保持裝置的水平狀態;接球盒用於接板上滾落的鋼球,其內壁襯有軟質材料。鋼球球號及規格應符合上表規定。

10.1.2 2.試驗步驟

試驗前,貼劑應除去包裝材料,互不重疊地在室溫放置2小時以上。

(1)準備工作 擦淨傾斜板和不鏽鋼球表面。將貼劑黏性面向上用雙面膠帶固定在傾斜板上兩條刻度線之間,供試品應平整地貼合在板上。用鑷子把鋼球放在起始線上,在正式試驗前,一個供試品允許作多次試測,但應調節鋼球的左右位置,使其每次滾動的軌跡不重合。預選較大鋼球,觀察滾下的鋼球是否能在試驗段內被粘住(停止移動超過5秒),從大到小,取不同球號的鋼球進行適當次數的試驗,直至找到試驗段能被粘住的最大球號的鋼球。取前述能被粘住的最大球號鋼球和與之球號相鄰大小的兩個球,在同一供試品上各進行一次試驗,以確認最大的鋼球球號。

(2)測定 取供試品3個,用上述能被粘住的最大球號鋼球各進行一次滾球試驗,若其中一個供試品不能粘住此鋼球,可換用比該球號小一號的鋼球進行一次試驗,若仍不能粘住,則須按上法重新試驗確認能被粘住的最大球號鋼球。

在3個供試品各自粘住的鋼球中,如果3個都爲最大的鋼球球號,或者兩個爲最大的鋼球球號,而另一個的鋼球球號僅小一號,則結果以最大的鋼球球號表示;如果一個爲最大的鋼球球號,而另兩個鋼球球號僅小一號,則結果以僅小一號的鋼球球號表示。

10.2 二、持黏力的測定

將貼劑粘貼於試驗板表面。垂直放置,沿貼劑的長度方向懸掛一規定質量的砝碼,記錄貼劑滑移直至脫落的時間或在一定時間內下移的距離。

10.2.1 1.試驗裝置

(1)試驗架 由可調水平的底座和懸掛、固定試驗板用的支架組成,該架應使懸掛在支架上的試驗板的工作面保持豎直方向。

(2)試驗板 試驗板厚1.5~2.0mm,寬125mm,長125mm。試驗板材質爲不鏽鋼板。試驗板表面先用GB/T 7499—1994規定的黏度爲P280的耐水砂紙,先沿橫向輕輕打磨,在整個板面上磨出輕度痕跡,再沿縱向均勻打磨,除去這些痕跡。使用次數頻繁及長期沒有使用後,應再打磨後使用。試驗板表面有永久性污染或傷痕時,應及時更換。

(3)壓棍 壓棍是用橡膠包覆的鋼軸。

(4)加載板 材質、尺寸、表面要求同試驗板。

10.2.2 2.測定法

試驗前,將貼劑除去包裝材料,互不重疊地在室溫放置2小時以上。

用擦拭材料蘸清洗劑擦洗試驗板和加載板,然後用乾淨的紗布將其仔細擦乾,如此反覆清洗3次以上,直至板的工作面經目視檢查達到清潔爲止。清洗後,不得用手或其他物體接觸板的工作面。將供試品平行於板的縱向粘貼在緊挨着的試驗板和加載板的中部。用壓棍在試樣上滾壓。供試品在板上粘貼後,在室溫放置20分鐘,固定於試驗架。記錄測試起始的時間。

達到規定時間後,卸去重物。測出試驗下滑的位移量,或者記錄試樣從試驗板上脫落的時間。

10.2.3 3.結果判斷

試驗結果以一組供試品的位移量或脫落時間的算術平均值表示。

10.3 三、剝離強度的測定

採用180°剝離強度試驗法進行。

10.3.1 1.試驗裝置

(1)試驗機 拉力試驗機應使供試品的破壞負載在滿標負荷的15%~85%之間。力值示值誤差不應大於1%。試驗機以下降速度300mm/min±10mm/min連續剝離。應附有能自動記錄剝離負荷的繪圖裝置。

(2)試驗板 試驗板厚1.5~2.0mm,寬50mm±1mm,長125mm±1mm。試驗板材質爲不鏽鋼。

(3)聚酯薄膜 採用符合JB1256—77(6020聚酯薄膜)規定的厚度爲0.025mm的薄膜,長度約爲110mm,寬度比供試品寬約20mm。

10.3.2 2.測定法

試驗前,將貼劑除去包裝材料,互不重疊地在室溫下放置2小時以上。

將貼劑背面用雙面膠固定在試驗板上,用膠黏帶將供試品固定在傾斜板上,必要時,也可以用膠黏帶沿供試品上下兩側邊緣加以固定,使供試品平整地貼合在板上。

將供試品黏合劑層與潔淨的聚酯薄膜粘接,然後用壓棍在供試品上來回滾壓,以確保粘接處無氣泡存在。供試品粘貼後,應在室溫下放置20~40分鐘後進行試驗。

將聚酯薄膜自由端對摺180°,把薄膜自由端和試驗板分別上、下夾持於試驗機上。應使剝離面與試驗機線保持一致。試驗機以下降速度300mm/min±10mm/min連續剝離,並由自動記錄儀繪出剝離曲線。

10.3.3 3.結果判斷

貼劑180°剝離強度σ(kN/m)按下式計算:

式中S爲記錄曲線中取值範圍內的面積,mm2;

L爲記錄曲線中取值範圍內的長度,mm;

B爲供試品實際的寬度,mm;

c爲記錄紙單位高度的負荷,kN/m。

試驗結果以剝離強度的算術平均值表示。

11 附錄Ⅹ K 錐入度測定法

(《中華人民共和國藥典》(2010年版 第三增補本)修訂)

錐入度測定法適用於軟膏劑、眼膏劑及其常用基質材料(如凡士林、羊毛脂、蜂蠟)等半固體物質,以控制其軟硬度和黏稠度等性質,避免影響藥物的塗布延展性。

錐入度係指利用自由落體運動,在25℃下,將一定質量的錐體由錐入度儀向下釋放,測定錐體釋放後5秒內刺入供試品的深度。

11.1 儀器裝置①

注①增加了儀器裝置的描述。

儀器應能自動釋放錐體,即時測出錐體5秒所刺人深度;帶有水平調節裝置,保證錐杆垂直度;有中心定位裝置,用以使錐尖與樣品杯中心保持一致;帶有升降調節機構能準確調節錐尖,使錐尖與待測樣品表面恰好接觸。當釋放錐體時錐杆與連接處應無明顯摩擦,儀器測量範圍應大於65mm。(1)試驗工作臺 由水平底座、支柱、水平升降臺、釋放裝置、水平調節儀、錐入度值顯示裝置等組成。

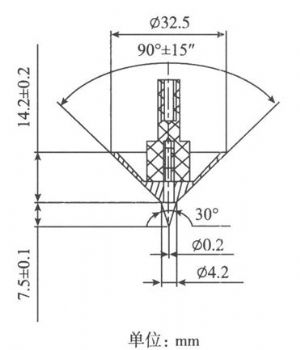

(2)錐體及錐杆② 錐體由適當材料製成的圓錐體和錐尖組成,表面光滑,共有三種錐體可供選擇:Ⅰ號錐體質量爲102.5g±0.05g,配套錐杆質量爲47.5g±0.05g;Ⅱ號錐體質量爲22.5g±0.025g,配套錐杆質量爲15g±0.025g;Ⅲ號錐體及錐杆總質量爲9.38g±0.025g。三種錐體形狀尺寸如圖1~3所示。

圖1 Ⅰ號錐體結構

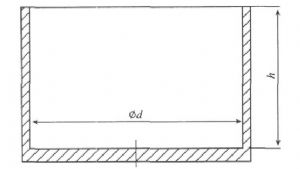

(3)樣品杯 爲平底圓筒,不同型號的錐體配套使用不同型號的樣品杯(圖4~6)。Ⅰ~Ⅲ號錐體配套使用的樣品杯的形狀尺寸如圖4~6所示。

根據樣品量選擇適當的錐體進行測定,推薦選用Ⅱ號錐體進行本項目的研究和測定。

11.2 測定法

測定前,應按照儀器介紹對儀器裝置進行必要的調試,使錐尖恰好落於中心位置。

圖2 Ⅱ號錐體結構

除另有規定外,供試品按下述方法之一處理並在25℃±0.5℃放置24小時後測定。

(1)將供試品小心裝滿樣品杯,並高出樣品杯上沿約2mm,避免產生氣泡,在平坦的檯面上震動樣品杯約5分鐘,以除去可能混入的氣泡。

(2)按照標準規定將供試品熔融後,小心裝滿樣品杯,並高出樣品杯上沿約2mm,避免產生氣泡。

圖3 Ⅲ號錐體及錐杆結構

注②參照國標增訂了Ⅱ號錐體、Ⅲ號錐體,並對藥典現有方法(下稱Ⅰ號錐體)的錐體和錐杆、樣品處理方法等進行了修訂。

在25℃±0.5℃條件下測定。測定前刮平表面,將樣品杯置錐入度儀的底座上,調節位置使其尖端與供試品的表面剛好接觸。迅速釋放錐體(應在0.1秒內完成下落動作)並維持5秒後,讀出錐入深度,以錐入度單位表示,1個錐入度單位等於0.1mm。爲保證不同錐體測定結果的可比性,實際測定時應將Ⅱ號錐體和Ⅲ號錐體的測定值依據公式換算成Ⅰ號錐體推測值。

圖4 Ⅰ號錐體的樣品杯

d=75mm或102mm,h≥62mm

圖5 Ⅱ號錐體的樣品杯

圖6 Ⅲ號錐體的樣品杯

11.3 結果判定

(1)使用Ⅰ號錐體測定 同法測定3次,結果以3次測定結果的平均值表示。如單次測定值與平均值的相對偏差大於3.0%,應重複試驗,結果以6次測定結果的平均值表示,並計算相對標準偏差(RSD)。6次測定結果的相對標準偏差應小於5.0%。

(2)使用Ⅱ號錐體測定 同法測定3次,依據下述公式將測定值換算成使用Ⅰ號錐體的推測值。

p=2r+5式中p爲Ⅰ號錐體的推測值;

r爲Ⅱ號錐體的實測值。

結果以3次推測值的平均值表示。如單次推測值與平均值的相對偏差大於3.0%,應重複試驗,結果以6次推測值的平均值表示,並計算相對標準偏差(RSD)。6次推測值的相對標準偏差應小於5.0%。

對各論中規定採用Ⅰ號錐體測定錐入度的品種,可採用Ⅱ號錐體測定後,按上述公式將測定值換算成Ⅰ號錐體的數值。

如經換算得到的數值超出標準規定限度,則應採用Ⅰ號錐體再次測定,並依據其實際測定值判斷樣品是否符合規定。(3)使用Ⅲ號錐體測定 同法測定3次,依據下述公式將測定值換算成使用Ⅰ號錐體的推測值

p=3.75s+24

式中p爲Ⅰ號錐推測值;s爲Ⅲ號錐實測值。結果以3次推測值的平均值表示。如單次推測值與平均值的相對偏差大於5.0%,應重複試驗,結果以6次推測值的平均值表示,並計算相對標準偏差(RSD)。6次推測值的相對標準偏差應小於10.0%。