6 概述

外側開眶術是治療球后腫瘤的一種標準手術入路。1888年Kronlein首先提出外側開眶術用於切除皮樣囊腫,其切口呈“U”形。1953年Berke和Reese改良了切口,過渡到外眥水平切口30~35mm。後來人們稱此切口爲Kronlein-Berke-Reese切口。之後Wright又將此切口改良,不切外眥而將切口弧形轉向眶外上緣,以利於淚腺上皮性腫瘤的切除。

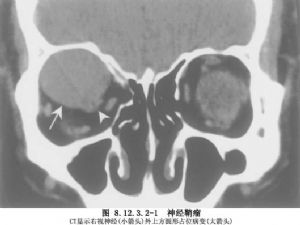

目前由於影像學的發展,如超聲、CT和MRI的應用,使眼眶腫瘤在術前即可做出較精確的定位和定性診斷,並可逼真地描繪出腫瘤的位置、形狀,從而加深了醫生術前對眼眶腫瘤的瞭解。由於外側開眶可以結合其他術式,所以它已成爲當今最常用的開眶術式。如結合內側開眶治療眶內側的腫瘤,與上部開眶結合治療眶上部的腫瘤等。

9 手術步驟

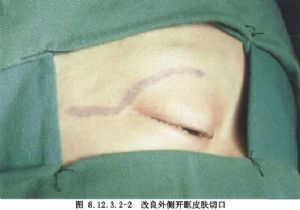

1.切口 自眶上緣外上方眉弓下緣起始初切開皮膚(或皮膚切口自滑車外側開始,至外側時轉向水平切口),沿眶緣切口,達外眥時水平轉向外側,使切口呈“S”形,此術亦稱Wright改良手術。此切口較好地暴露淚腺凹,其術中眶外上方的暴露優於切開外眥部的外側開眶,故更適於淚腺上皮性腫瘤或皮樣囊腫或眶內上方腫瘤的手術切除。此切口的另一優點是不切外眥,以保證外眥部的良好外觀。

外上方的皮膚切口可延長至內側達滑車部,以利於上方腫瘤的切除。

國外有學者喜歡用上瞼皺褶向外延長成外側開眶術。

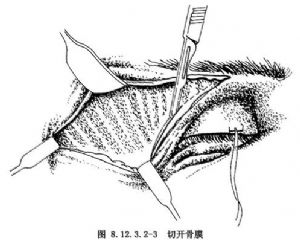

2.切開並分離骨膜 置牽張器暴露眶外緣,沿眶外緣3~5mm弧形切開骨膜,再於切口兩端上下各做一橫切口(圖8.12.3.2-3)。如準備切開眶上緣,可將骨膜切開範圍延至眶上緣滑車外側,下部切口位於眶下緣水平,並使切口呈“工”形,此切口做下部分離時較常規外側開眶困難。用骨膜剝離子將骨膜向周圍分離,並將眶內骨膜分開。分離顳凹顳骨時剝離子應始終深向顳凹,防止垂直分離進入顳肌內,引起顳肌出血。由於顳肌與眶顴骨緣粘連,用刀沿骨緣淺切開,再向顳凹下分離較容易。眶外側骨壁暴露的範圍上達顴額縫,下至眶底。骨面出血用骨蠟止血或電灼。眶內骨膜分離的深度1.5~2.0cm。

3.鋸開眶外壁 用往復式電鋸或氣鋸,將眶外壁鋸開。其優點是時間短,切口整齊,是較理想的外側開眶方法。較先進的電鋸還可調速,但鋸片多較長,應注意切口深度。眶外壁骨瓣上端的切口儘可能靠外上或眶上緣中部,以利於病變的切除。也可連同骨膜一併鋸開後骨折。根據術中需要咬除或磨除眶外壁後端,以利於眶後部的充分暴露。如需要可將眶上緣一併切開,擴大術野。

眶上緣的切開可在滑車外側及眶上緣上5mm用矢狀鋸鋸開眶上緣表面,再用骨鑿鑿開骨縫,連同眶外壁一同取下。

4.摘除腫瘤 此切口用於切除淚腺上皮性腫瘤或皮樣囊腫時,根據腫瘤的位置行水平或“T”形骨膜切開。剪開骨膜之前,外眥水平做一標記線,利於術終時縫合。以淚腺上皮腫瘤爲例,上端眶內骨膜切口應於腫瘤的最內上緣,直剪剪開腫瘤和骨膜達腫瘤後極部(術中將腫瘤連同骨膜一併切除)。再剪開腫瘤外下方的骨膜至腫瘤後部,用組織鉗將腫瘤前端的骨膜提起,分離腫瘤骨膜與骨壁間達腫瘤後極部。當腫瘤完全遊離後,用腦膜剪自腫瘤後極剪斷,完整取出腫瘤。

腫瘤取出後,檢查淚腺窩骨壁有無骨破壞、骨吸收或壓跡。同時檢查腫瘤是否完整,有無殘餘。必要時電灼或切除被病變侵蝕的骨壁。

5.恢復眶外壁 腫瘤娩出後充分止血,縫合眶內骨膜,恢復眶外壁骨瓣。其方法可將骨瓣放回原位用骨膜將骨瓣固定或用鋼絲固定骨瓣,用5-0腸線縫合眶內骨膜及骨瓣表面的骨膜和皮下組織(圖8.12.3.2-4,8.12.3.2-5)。最好用鈦釘鈦板固定。

6.縫合傷口 傷口縫合前要止血徹底,方法多采用雙極電凝或單極電凝。前者損傷小,但準確性高,多用於眶深部的止血,後者適用於眶外部的止血。此兩種方法均應注意不要損傷神經,尤其是視神經,否則導致不可逆性損害。用3-0絲線縫合外眥、皮膚及瞼裂。輕加壓包紮,敷料中置視力監護燈(圖8.12.3.2-6)。

10 術中注意要點

1.眶外側水平切口時,切口不易過長,儘量不超過3cm,否則可損傷面神經額部分支,導致額肌麻痹。成人切口在2.5cm左右,兒童在1.5~2.0cm之間。

2.外眥剪開時應用直剪垂直剪開,切口整齊。術畢時準確對位並使外眥呈銳角。不可使外眥偏上、偏下或內、外翻,爲防止此併發症應儘量不切開外眥,而將切口延至下瞼睫毛下皮膚。

3.骨瓣切開的範圍在眶頂和眶底的水平,若切開骨瓣過小,則會影響手術野內的操作。實際術野大小很大程度上決定於骨瓣切開的大小而非皮膚切口,所以骨瓣切開時可將眶下緣一同切開。

4.剪開眶內骨膜時,剪刀不要深入眶內過深,以免損傷外直肌根部。對於血管畸形等手術勿剪開眶內骨膜過深,防止將與骨膜粘連的或位於第二外科間隙的畸形血管剪破,引起大出血,不利於手術操作。

5.儘量減少眶尖部的操作,尤其是視神經的下方或外下方的操作,此處是眶內各種運動神經及視網膜中央動脈所在,極易引起視力喪失或永久性眼球運動障礙。術中止血用的填塞物在眶尖部也不應太多或太緊,以防影響視神經的血液循環。

6.術中爲保持手術野寬闊,常需用腦壓板牽拉眼球或視神經,各種牽拉應用力柔和,3~5min後應放鬆一次,以免因眼球或視神經的過分牽拉導致其供血障礙。眶尖部空間狹小,視神經所能移動的範圍也很小,此處的視神經牽拉易造成視神經在視神經管口處的挫傷而視力喪失。

7.皮膚切口縫合時,皮下組織縫合應緊密,皮膚縫合進針應距皮膚3mm左右,但縫合較深,使之對合良好,瘢痕小。瞼裂縫合應在瞼緣灰白線處進針縫合。線不應在結膜面裸露。如僅縫合皮膚,也可因術後眶壓增高導致縫線崩斷或皮膚切割傷。

8.兒童患者做外側開眶後,骨壁要復位準確,以免影響骨骼發育導致面部畸形。

9.如術中不慎將眶外壁骨瓣脫落掉在地上,要認真無菌處理骨瓣後再置於眶內。常用方法:用碘酒或酒精將骨瓣反覆消毒或用沸水煮沸20min後再放回原位置。