1 拼音

G B Z 2 . 1 — 2 0 1 9 gōng zuò chǎng suǒ yǒu hài yīn sù zhí yè jiē chù xiàn zhí dì 1 bù fèn : huà xué yǒu hài yīn sù

2 英文参考

Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace— Part 1: Chemical hazardous agents

3 基本信息

ICS 13.100

C 52

GBZ 2.1—2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace— Part 1: Chemical hazardous agents)由国家卫生健康委员会于2019年8月27日日《关于发布强制性国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的通告》(国卫通〔2019〕10号),自2020年4月1日起施行,GBZ 2.1—2007同时废止,本标准代替 GBZ 2.1—2007。

第一号修改单由国家卫生健康委于2022年11月8日《关于发布《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1—2019)第1号修改单的通告》发布,自发布之日起施行。

4 发布通知

关于发布强制性国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的通告

国卫通〔2019〕10号

现发布强制性国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》,编号和名称如下:

GBZ2.1—2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素(代替GBZ 2.1—2007)

该标准自2020年4月1日起施行,GBZ 2.1—2007同时废止。

特此通告。

国家卫生健康委员会

2019年8月27日

关于发布《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1—2019)第1号修改单的通告

国卫通〔2022〕14号

现发布《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1—2019)第1号修改单,自发布之日起施行。

特此通告。

国家卫生健康委

2022年11月8日

5 前言

本标准正文表1~表3中的职业接触限值为强制性的,其余为推荐性的。

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。

——第1部分:化学有害因素;

——第2部分:物理因素。

本部分为GBZ 2的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草。

本部分代替GBZ 2.1―2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》。与GBZ 2.1—2007相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——增加 6 项规范性引用文件:GBZ/T 300、GBZ/T 192、GBZ/T 295、GBZ/T 224、GBZ/T 225 和 GBZ/T229.2;

——增加 9 个与职业接触相关的概念或定义;删除 5 个规范性引用文件中的术语;引进峰接触浓度概念并替代超限倍数;

——汇总增加近年来研制、修订的 28 种化学有害因素的职业接触限值。

——调整 8 种化学物质的中文或英文名称,以及 8 种物质的 CAS 号;

——增加 16 种物质的致敏标识、4 种物质的皮肤标识、14 种物质的致癌标识,调整 7 种物质的致癌标识;

——明确列出制定接触限值时依据的不良健康效应;

——在第 4 章“卫生要求”中增加了职业接触生物限值(生物监测指标和接触限值),对已发布的卫生行业标准职业接触生物限值及检测方法标准进行了确认,汇总并列出 28 种生物监测指标和接触限值。其中,增加近年审定通过的 13 种职业接触生物限值以及生物材料检测及生物监测质量要求;

——进一步完善了监测检测方法的相关要求;对分别制定有总粉尘和呼吸性粉尘 PC-TWA 的,明确了优先测定呼吸性粉尘的 TWA 的规定;

——增加附录 B,给出了新增限值的主要起草单位及主要起草人等信息;

——对附录 A 正确使用说明做了进一步的细化、完善。增加了职业性有害因素接触的控制原则及要点、行动水平以及职业接触等级分类及其控制、职业病危害作业分级管理原则等,将原标准附录 A《正确使用说明》中的部分内容修订为标准正文。

本部分起草单位:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、复旦大学公共卫生学院、军事医学科学院、华中科技大学同济公共卫生学院、北京大学公共卫生学院、广东省职业病防治院等。

本部分主要起草人:李涛、张敏、闫慧芳、朱晓俊、陈青松、李文捷、徐伯洪、吴维皑、郑玉新、刘洪涛、周志俊、王生、谷京宇、丘创逸、杨磊、刘晓延、杜燮祎、邱兵、丁春光、王恩业、聂武、朱志良。

本部分所代替标准的历次版本发布情况:

——GBZ 2—2002;

——GBZ 2.1—2007。

6 标准正文

第1部分:化学有害因素

6.1 1 范围

本部分规定了工作场所职业接触化学有害因素的卫生要求、检测评价及控制原则。

本部分适用于工业企业卫生设计以及工作场所化学有害因素职业接触的管理、控制和职业卫生监督检查等。

6.2 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

GBZ/T 229.2 工作场所职业病危害作业分级 第2部分:化学物

6.3 3 术语、定义和缩略语

GBZ/T 224界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化学有害因素 chemical hazardous agents

本部分所称化学有害因素包括工作场所存在或产生的化学物质、粉尘及生物因素。

3.2

职业接触 occupational exposure

劳动者在职业活动中通过呼吸道、皮肤黏膜等与职业性有害因素之间接触的过程。

3.3

不良健康效应 adverse health effects

机体因接触职业性有害因素而产生或出现的有害健康效应或毒作用效应。只有达到一定水平的接触,即过量的接触才会引起健康损害。

3.4

临界不良健康效应 critical adverse health effects

用于确定某种职业性有害因素容许接触浓度大小,即职业接触限值时所依据的不良健康效应。

3.5

职业接触限值 occupational exposure limits;OELs

劳动者在职业活动过程中长期反复接触某种或多种职业性有害因素,不会引起绝大多数接触者不良健康效应的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义5.1。

3.5.1

时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average;PC-TWA

以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

3.5.2

短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit;PC-STEL

在实际测得的8 h工作日、40 h工作周平均接触浓度遵守PC-TWA的前提下,容许劳动者短时间(15 min)接触的加权平均浓度。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义5.3。

3.5.3

最高容许浓度 maximum allowable concentration;MAC

在一个工作日内、任何时间、工作地点的化学有害因素均不应超过的浓度。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义5.2。

3.6

峰接触浓度 peak exposures;PE

在最短的可分析的时间段内(不超过15 min)确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。对于接触具有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素,应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守PC-TWA的前提下,容许在一个工作日内发生的任何一次短时间(15 min)超出PC-TWA水平的最大接触浓度。

3.7

接触水平 exposure level

应用标准检测方法检测得到的劳动者在职业活动中特定时间段内实际接触工作场所职业性有害因素的浓度或强度。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义2.22。

3.8

职业接触限值比值 ratio of occupational exposure level to OELs

劳动者接触某种职业性有害因素的实际接触水平与该因素相应职业接触限值的比值。

当劳动者接触两种以上化学有害因素时,每一种化学有害因素的实际测量值与其对应职业接触限值的比值之和,称为混合接触比值(ratio of mixed exposure)。

3.9

行动水平 action level

劳动者实际接触化学有害因素的水平已经达到需要用人单位采取职业接触监测、职业健康监护、职业卫生培训、职业病危害告知等控制措施或行动的水平,也称为管理水平(administration level)或管理浓度(administration concentration)。

化学有害因素的行动水平,根据工作场所环境、接触的有害因素的不同而有所不同,一般为该因素容许浓度的一半。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义2.23。

3.10

生物监测 biological monitoring

系统地对劳动者的血液、尿等生物材料中的化学物质或其代谢产物的含量(浓度)、或由其所致的无害生物效应水平进行的系统监测,目的是评价劳动者接触化学有害因素的程度及其可能的健康影响。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义6.1.2。

3.11

生物接触限值 biological exposure limits;BELs

针对劳动者生物材料中的化学物质或其代谢产物、或引起的生物效应等推荐的最高容许量值,也是评估生物监测结果的指导值。每周5d工作、每天8h接触,当生物监测值在其推荐值范围以内时,绝大多数的劳动者将不会受到不良的健康影响。又称生物接触指数(Biological Exposure Indices,BEIs)或生物限值(biological limit values,BLVs)。

注:改写GBZ/T 224—2010,定义5.9。

6.4 4 卫生要求

6.4.1 4.1 工作场所空气中化学有害因素的职业接触限值

序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 | mg/m3 | 备注 | |||

CAS号 | ||||||||

1 | ANTU | 86-88-4 | - | 0.3 | - | - | ||

2 | 氨 | AnlmOnla | 7664-41-7 | - | 20 | 30 | 眼和上呼吸道刺激 | - |

3 | 2-Aminopyridine | 504-29-0 | - | 2 | - | 皮 | ||

4 | 氨基磺酸铵 | Ammomum sulfamate | 7773-06-0 | - | 6 | - | - | |

5 | 氨基氰 | Cyanamide | 420-04-2 | - | 2 | - | - | |

6 | 奥克托今 | Octogen | 2691-41-0 | - | 2 | 4 | 眼刺激 | - |

7 | 巴豆醛(丁烯醛) | Crotonaldehyde | 4170-30-3 | 12 | - | - | - | |

8 | Paraquat | 4685-14-7 | - | 0.5 | - | - | ||

9 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 1 | - | - | G2B,敏 | ||

10 | 钡及其可溶性化合物(按Ba计) | Barium and soluble compounds, as Ba | 7440-39-3(Ba) | - | 0.5 | 1.5 | - | |

11 | Fenthion | 55-38-9 | - | 0.2 | 0.3 | 皮 | ||

12 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | - | 6 | 10 | 皮,Gl | |

13 | Aniline | 62-53-3 | - | 3 | - | 皮 | ||

14 | 苯基醚(二苯醚) | Phenyl ether | 101-84-8 | - | 7 | 14 | 上呼吸道和眼刺激 | - |

15 | Benzoquinone | 106-51-4 | - | 0.45 | - | - | ||

16 | EPN | 2104-64-5 | - | 0.5 | - | 皮 | ||

17 | Styrene | 100-42-5 | - | 50 | 100 | 皮,G2B | ||

18 | Pyridine | 110-86-1 | - | 4 | - | - | ||

19 | 苄基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 | 5 | - | - | G2A | |

20 | Propionic acid | 79-09-4 | - | 30 | - | - | ||

21 | Acetone | 67-64-1 | - | 300 | 450 | - | ||

22 | 丙酮氰醇(按CN计) | Acetone cyanohydrin, as CN | 75-86-5 | 3 | - | - | 皮 | |

23 | 丙烯醇 | Allyl alcohol | 107-18-6 | - | 2 | 3 | 眼和上呼吸道刺激 | 皮 |

24 | Acrylo nitrile | 107-13-1 | - | 1 | 2 | 皮,G2B | ||

25 | 丙烯菊酯 | allethrin | 584-79-2 | - | 5 | - | - | |

26 | Acrolein | 107-02-8 | 0.3 | - | - | 皮 | ||

27 | Acrylic acid | 79-10-7 | - | 6 | - | 皮 | ||

28 | Methyl acrylate | 96-33-3 | - | 20 | - | 皮,敏 | ||

29 | n-Butyl acrylate | 141-32-2 | - | 25 | - | 敏 | ||

30 | Acrylamide | 79-06-1 | - | 0.3 | - | 皮,G2A | ||

31 | Glyphosate | 1071-83-6 | - | 5 | - | G2A | ||

32 | Oxalic acid | 144-62-7 | - | 1 | 2 | - | ||

33 | 抽余油(60℃~220℃) | Raffinate Oil(60℃~220℃) | - | - | 300 | - | - | |

34 | Diazomethane | 334-88-3 | - | 0.35 | 0.7 | - | ||

35 | Ozone | 10028-15-6 | 0.3 | - | - | |||

36 | o,o-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate (Rogor) | 60-51-5 | - | 1 | - | 皮 | ||

37 | (2,2,2-trichloro-l-hydroxyethyl)dimethylphosphonate(Trichlorfon,Metrifonate or Dipterex) | 52-68-6 | - | 0.5 | 1 | - | ||

38 | 1,1-Dimethyl-3-(3,4-Dichlorophenyl)urea(Diuron) | 330-54-1 | - | lO - | - | - | ||

39 | 94-75-7 | - | 10 - | - | 皮,G2B | |||

40 | Dichlo rodiphenyltrichloroethane(DDT) | 50-29-3 | - | 0.2 | - | G2A | ||

41 | 碲及其化合物(不含碲化氢)(按Te计) | Tellurium and Compounds (except H2Te), as Te | 13494-80-9 (Te) | - | 0.1 | - | - | |

42 | 碲化铋(按Bi2Te3计) | Bismuth telluride, as Bi2Te3 | 1304-82-1 | - | 5 | - | - | |

43 | 碘 | Iodine | 7553-56-2 | 1 | - | - | - | |

44 | Iodoform | 75-47-8 | - | 10 | - | - | ||

45 | Methyliodide | 74-88-4 | - | 10 | - | 皮 | ||

46 | 叠氮酸蒸气 | Hydrazoic acid vapor | 7782-79-8 | 0.2 | - | - | - | |

47 | 叠氮化钠 | Sodium azide | 26628-22-8 | 0.3 | - | - | - | |

48 | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | - | 5 | - | G1 | |

49 | 2-butoxyethanol | 111-76-2 | - | 97 | - | - | ||

50 | 丁烯 | Butylene | 25167-67-3 | - | 100 | - | - | |

51 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | - | 0.2 | - | 皮 | ||

52 | 对苯二胺 | p-phenylene diamine | 106-50-3 | - | 0.1 | - | 皮,敏 | |

53 | Terephthalic acid | 100-21-0 | - | 8 | 15 | - | ||

54 | p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | - | 30 | 60 | G2B | ||

55 | Parathion | 56-38-2 | - | 0.05 | 0.1 | 皮,G2B | ||

56 | 对特丁基甲苯 | p-Tert-butyltoluene | 98-51-1 | - | 6 | - | 眼、上呼吸道刺激 | - |

57 | 对硝基苯胺 | p-Nitroaniline | 100-01-6 | - | 3 | - | 高铁血红蛋白血症;肝损害 | 皮 |

58 | p-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 | - | 0.6 | - | 皮 | ||

59 | 多次甲基多苯基多异氰酸酯 | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate(PMPPI) | 57029-46-6 | - | 0.3 | 0.5 | 敏 | |

60 | Diphenylamine | 122-39-4 | - | 10 | - | - | ||

61 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | Diphenylmethane diisocyanate | 101-68-8 | - | 0.05 | 0.1 | 敏 | |

62 | Dipropylene glycol monomethylether ([2-Methoxymethylethoxylpropano, DPGMEl) | 34590-94-8 | - | 600 | 900 | 皮 | ||

63 | 二丙酮醇 | Diacetone alcohol | 123-42-2 | - | 240 | - | - | |

64 | 2-N-Dibutylaminoethanol | 102-81-8 | - | 4 | - | 皮 | ||

65 | 二噁烷 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | - | 70 | - | 上呼吸道和眼刺激;肝损害 | 皮,G2B |

66 | 二噁英类化合物 | Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans | 1746-01-6 | - | 30 pgTEQ/m3 | - | 致癌 | G1 |

67 | 二氟氯甲烷 | Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | - | 3500 | - | - | |

68 | Dimethylamine | 124-40-3 | - | 5 | 10 | - | ||

69 | 二甲苯(全部异构体) | Xylene(all isomers) | 1330-20-7; 95- 47-6;108-38-3 | - | 50 | 100 | - | |

70 | N,N-二甲基苯胺 | N,N-Dimethylanilne | 121-69-7 | - | 5 | 10 | 皮 | |

71 | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexyl acetate) | 108-84-9 | - | 300 | - | - | ||

72 | Dimethyl dichlorosilane | 75-78-5 | 2 | - | - | - | ||

73 | N,N-Dimethylformamide(DMF) | 68-12-2 | - | 20 | - | 眼和上呼吸道刺激;肝损害 | 皮,G2A | |

74 | 3,3-二甲基联苯胺 | 3,3-Dimethylbenzidine | 119-93-7 | 0.02 | - | - | 眼和呼吸道刺激 | 皮,G2B |

75 | Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | - | 160 | - | 皮 | ||

76 | N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethyl acetamide,DMAC | 127-19-5 | - | 20 | - | 皮 | |

77 | Dimethoxymethane(DMM) | 109-87-5 | - | 3100 | - | 眼、黏膜刺激 | - | |

78 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | - | 25 | - | - | ||

79 | Carbon disulfide | 75-15-0 | - | 5 | 10 | 皮 | ||

80 | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 1,1-Dichloro-l-nitroethane | 594-72-9 | - | 12 | - | 上呼吸道刺激 | - |

81 | 1,3-二氯丙醇 | 1,3-Dichloropropanol | 96-23-1 | - | 5 | - | 皮;G2B | |

82 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | - | 350 | 500 | G1 | ||

83 | 1,3-Dichloropropene | 542-75-6 | - | 4 | - | 皮,G2B | ||

84 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | - | 5000 | - | |||

85 | Dichloromethane | 75-09-2 | - | 200 | - | G2A | ||

86 | 二氯乙炔 | Dichloroacetylene | 7572-29-4 | 0.4 | - | - | ||

87 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | - | 7 | 15 | G2B | ||

88 | 1,2-二氯乙烯(全部异构体) | 1,2-Dichloroethylene(all isomers) | 156-59-2; 156- 60-5; 540-59-0 | - | 800 | - | - | |

89 | 二硼烷 | Diborane | 19287-45-7 | - | 0.1 | - | - | |

90 | 二缩水甘油醚 | Diglycidyl ether | 2238-07-5 | - | 0.5 | - | - | |

91 | 二硝基苯(全部异构体) | Dinitrobenzene(all isomers) | 25154-54-5; 52 8-29-0; 99-65- 0; 100-25-4 | - | 1 | - | 高铁血红蛋白血症;眼损害 | 皮 |

92 | 二硝基甲苯 | Dinitrotoluene | 25321-14-6 | - | 0.2 | - | G2B(2.4-;2,6-),皮 | |

93 | 4,6-Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | - | 0.2 | - | 皮 | ||

94 | 2,4-Dinitrochlorobenzene | 97-00-7 | - | 0.6 | - | 皮,敏 | ||

95 | 二氧化氮) | Nitrogen oxides(Nitric oxide, Nitrogen dioxide) | 10102-43-9 ; 10102-44-0 | - | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | - |

96 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | - | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | - | |

97 | Chlorine dioxide | 10049-04-4 | - | 0.3 | 0.8 | - | ||

98 | Carbon dioxide | 124-38-9 | - | 9000 | 18000 | - | ||

99 | 二氧化锡(按Sn计) | Tin dioxide,as Sn | 18282-10-5 | - | 2 | - | 金属烟热;肺锡尘沉着症;皮炎 | - |

100 | 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | - | 50 | - | 皮 | ||

101 | 二乙烯三胺 | Diethylene triamine | 111-40-0 | - | 4 | - | 皮 | |

102 | 二乙基甲酮 | Diethyl ketone | 96-22-0 | - | 700 | 900 | - | |

103 | 二乙烯基苯 | Divinyl benzene | 1321-74-0 | - | 50 | - | - | |

104 | 二异丁基甲酮 | Diisobutyl ketone | 108-83-8 | - | 145 | - | - | |

105 | (TDI) | Toluene-2,4-diisocyanate ; Toluene-2,6-diisocyanate (TDI) | 584-84-9 | - | 0.1 | 0.2 | 敏 | |

106 | 二月桂酸二丁基锡 | Dibutyltin dilaurate | 77-58-7 | - | 0.1 | 0.2 | 皮 | |

107 | 钒及其化合物(按V计) 五氧化二钒烟尘 钒铁合金尘 | Vanadium and compounds,as V Vanadium pentoxide fume dust Ferrovanadium alloy dust | 7440-62-6 (V) 1314-62-1 12604-58-9 | - | 0.05 1 | - | G2B | |

108 | 酚 | Phenol | 108-95-2 | - | 10 | - | 皮 | |

109 | rUmn | 110-00-9 | - | 0.5 | - | G2B | ||

110 | 氟化氢(按F计) | Hydrogen fluoride, as F | 7664-39-3 | 2 | - | - | - | |

111 | 氟及其化合物(不含氟化 氢)(按F计) | Fluorides and compounds(except HF) , as F | - | 2 | - | - | ||

112 | 锆及其化合物(按Zr计) | Zirconium and compounds, as Zr | 7440-67-7(2r) | - | 5 | 10 | 局部刺激;皮疹;肺肉芽肿 | - |

113 | 镉及其化合物(按Cd计) | Cadmium and compounds, as Cd | 7440-43-9(Cd) | - | 0.01 | 0.02 | 肾损害 | G1 |

114 | Mercury meta (vapor) | 7439-97-6 | - | 0.02 | 0.04 | 肾损害 | 皮 | |

115 | 汞-有机汞化合物(按Hg 计) | Mercury organic compounds, as Hg | - | 0.01 | 0.03 | 皮,G2B(甲基汞) | ||

116 | 钴及其化合物(按Co计) | Cobalt and compounds, as Co | 7440-48-4(Co) | - | 0.05 | 0.1 | G2B;敏 | |

117 | 过氧化苯甲酰 | Benzoyl peroxide | 94-36-0 | - | 5 | - | - | |

118 | 过氧化甲乙酮 | Methyl ethyl ketone peroxide(MEKP) | 1338-23-4 | 1.5 | - | - | 上呼吸道、眼和皮肤损害 | 皮 |

119 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | - | 1.5 | - | - | ||

120 | Cyclohexylamine | 108-91-8 | - | 10 | 20 | - | ||

121 | Cyclohexanol | 108-93-0 | - | 100 | - | 皮 | ||

122 | 环己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | - | 50 | - | 皮 | |

123 | Cyclohexane | 110-82-7 | - | 250 | - | - | ||

124 | 环三次甲基三硝胺(黑索金) | Cyclonite (RDX) | 121-82-4 | - | 1.5 | - | 肝损害 | 皮 |

125 | 环氧丙烷 | Propylene oxide | 75-56-9 | - | 5 | - | 眼和上呼吸道刺激 | G2B |

126 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | - | 1 | 2 | 皮,G2A | ||

127 | Ethylene oxide | 75-21-8 | - | 2 | - | G1,皮 | ||

128 | Yellow phosphorus | 7723-14-0 | - | 0.05 | 0.1 | - | ||

129 | 邻-茴香胺 对-茴香胺 | o-Anisidine ; p-Anisidine | 90-04-0; 104-94-9 | - | 0.5 | - | G2B;皮 (o-) | |

130 | 己二醇 | Hexylene glycol | 107-41-5 | 100 | - | - | - | |

131 | 1,6-己二异氰酸酯 | 1,6-Diisocyantohexane( 1,6-Hexamethylenediisocyanate ) | 822-06-0 | - | 0.03 | - | 敏 | |

132 | Caprolactam | 105-60-2 | - | 5 | - | - | ||

133 | 2-己酮(甲基正丁基甲酮) | 2-Hexanone (Methyl n-butyl ketone) | 591-78-6 | - | 20 | 40 | 皮 | |

134 | Monomethylamine | 74-89-5 | - | 5 | 10 | - | ||

135 | Thimet | 298-02-2 | 0.01 | - | - | 皮 | ||

136 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | - | 50 | 100 | 皮 | |

137 | o-甲苯胺 | N-Methyl aniline; o-Toluidine | 100-61-8 ; 95-53-4 | - | 2 | - | 皮;G1 (o-) | |

138 | Methanol | 67-56-1 | - | 25 | 50 | 皮 | ||

甲酚(全部异构体) | Cresol(all isomers) | 1319-77-3 ; 95-48-7 ; 108-39-4 ; 106-44-5 | - | 10 | - | 皮 | ||

140 | Methylacrylonitrile | 126-98-7 | - | 3 | - | 皮 | ||

141 | Methacrylic acid | 79-41-4 | - | 70 | - | - | ||

142 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | - | 100 | - | 敏 | ||

143 | Glycidyl methacrylate | 106-91-2 | 5 | - | - | - | ||

144 | Methyl hydrazine | 60-34-4 | 0.08 | - | - | 皮 | ||

145 | Methyl demeton | 8022-00-2 | - | 0.2 | - | 皮 | ||

146 | 18-甲基炔诺酮(炔诺孕 酮) | 18-Methyl norgestrel | 6533-00-2 | - | 0.5 | 2 | - | |

147 | Methyl tert-butyl ether(MTBE) | 1634-04-4 | - | 180 | 270 | - | ||

148 | Methyl mercaptan | 74-93-1 | - | 1 | - | 肝损害 | - | |

149 | Formaldehyde | 50-00-0 | 0.5 | - | - | 上呼吸道和眼刺激 | 敏,G1 | |

150 | Formic acid | 64-18-6 | - | 10 | 20 | - | ||

151 | Methyl ethyl ketone (2-Butanone) | 78-93-3 | - | 300 | 600 | 眼、呼吸道刺激 | - | |

152 | 2-甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | - | 15 | - | 皮 | |

153 | 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 2-Methoxyethyl acetate | 110-49-6 | - | 20 | - | 皮 | |

154 | 甲氧氯 | Methoxychlor | 72-43-5 | - | 10 | - | 肝损害;中枢神经系统损害 | - |

155 | Resorcinol | 108-46-3 | - | 20 | - | - | ||

156 | 焦炉逸散物(按苯溶物计) | Coke oven emissions, as benzene soluble matter | - | 0.1 | - | G1 | ||

157 | 肼 | Hydrazine | 302-01-2 | - | 0.06 | 0.13 | 上呼吸道癌 | 皮,G2A |

158 | Monocrotophos | 6923-22-4 | - | 0.1 | - | 皮 | ||

159 | Furfuryl alcohol | 98-00-0 | - | 40 | 60 | 上呼吸道和眼刺激 | 皮 | |

160 | Furfural | 98-01-1 | - | 5 | - | 上呼吸道和眼刺激 | 皮 | |

161 | Cortisone | 53-06-5 | - | 1 | - | - | ||

162 | 苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚) | Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol) | 88-89-1 | - | 0.1 | - | - | |

163 | Decaborane | 17702-41-9 | - | 0.25 | 0.75 | 皮 | ||

164 | Biphenyl | 92-52-4 | - | 1.5 | - | 肺功能改变 | - | |

165 | 邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | - | 2.5 | - | - | |

166 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 1 | - | - | 敏 | ||

167 | 邻二氯苯 | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | - | 50 | 100 | 上呼吸道和眼刺激;肝损害 | - |

168 | o-Chlorostyrene | 2039-87-4 | - | 250 | 400 | - | ||

169 | 邻氯苄叉丙二腈 | o-Chlorobenzylidene malononitrile | 2698-41-1 | 0.4 | - | - | 皮 | |

170 | 邻仲丁基苯酚 | o-sec-Butylphenol | 89-72-5 | - | 30 | - | 皮 | |

171 | Phosphamidon | 13171-21-6 | - | 0.02 | - | 皮 | ||

172 | Phosphine | 7803-51-2 | 0.3 | - | - | - | ||

173 | Phosphoric acid | 7664-38-2 | - | l | 3 | - | ||

174 | 磷酸二丁基苯酯 | Dibutyl phenyl phosphate | 2528-36-1 | - | 3.5 | - | 皮 | |

175 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | - | - | - | ||

176 | 硫酸钡(按Ba计) | Barium sulfate, as Ba | 7727-43-7 | - | 10 | - | - | |

177 | 硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | 77-78-1 | - | 0.5 | - | 皮,G2A | |

178 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 7664-93-9 7446-11-9 | - | 1 | 2 | 肺功能改变 | Gl | |

179 | Sulfuryl fluoride | 2699-79-8 | - | 20 | 40 | - | ||

180 | Hexafluoroacetone | 684-16-2 | - | 0.5 | - | 皮 | ||

181 | Hexafluoropropylene | 116-15-4 | - | 4 | - | 肝肾及肺损害 | - | |

182 | Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | - | 6000 | - | - | ||

183 | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | - | 0.3 | 0.5 | G2B | ||

184 | γ-Hexachlorocyclohexane | 58-89-9 | - | 0.05 | 0.1 | 皮,G1 | ||

185 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | - | 0.2 | - | 肾损害 | 皮 |

186 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | - | 0.1 | - | 上呼吸道刺激 | - | |

187 | 六氯萘 | Hexachloronaphthalene | 1335-87-1 | - | 0.2 | - | 肝损害;氯唑疮 | 皮 |

188 | Hexachloroethane | 67-72-1 | - | 10 | - | 肝、肾损害 | 皮,G2B | |

189 | 氯 | Chlorine | 7782-50-5 | 1 | - | - | 上呼吸道和眼刺激 | - |

190 | Chlorobenzene | 108-90-7 | - | 50 | - | 肝损害 | - | |

191 | 氯丙酮 | Chloroacetone | 78-95-5 | 4 | - | - | 眼和上呼吸道刺激 | 皮 |

192 | 氯丙烯 | Allyl chloride | 107-05-1 | - | 2 | 4 | - | |

193 | β-氯丁二烯 | p-Chloroprene | 126-99-8 | - | 4 | - | 上呼吸道和眼刺激 | 皮,G2B |

194 | 氯化铵烟 | Ammomum chloride fume | 12125-02-9 | - | 10 | 20 | 眼和上呼吸道刺激 | - |

195 | 氯化汞(升汞) | Mercuric chloride | 7487-94-7 | - | 0.025 | - | - | |

196 | Chloropicrin | 76-06-2 | 1 | - | - | - | ||

197 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7647-01-0 | 7.5 | - | - | 上呼吸道刺激 | - | |

198 | Cyanogen chloride | 506-77-4 | 0.75 | - | - | - | ||

199 | 氯化锌烟 | Zinc chloride fume | 7646-85-7 | - | 1 | 2 | 呼吸道刺激 | - |

200 | 氯甲醚 | Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | 0.005 | - | - | G1 | |

201 | Methyl chloride | 74-87-3 | - | 60 | 120 | 皮 | ||

202 | 氯联苯(54%氯) | Chlorodiphenyl (54%Cl) | 11097-69-1 | - | 0.5 | - | 上呼吸道刺激;肝损害;氯唑疮 | 皮,G2A |

203 | 氯萘 | Chloronaphthalene | 90-13-1 | - | 0.5 | - | 皮 | |

204 | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | 2 | - | - | 皮 | |

205 | 氯乙醛 | Chloroacetaldehyde | 107-20-0 | 3 | - | - | 上呼吸道和眼刺激 | - |

206 | Chloroacetic acid | 79-11-8 | 2 | - | - | 皮 | ||

207 | Vinyl chloride | 75-01-4 | - | 10 | - | Gl | ||

208 | α-氯乙酰苯 | α-Chloroacetophenone | 532-27-4 | - | 0.3 | - | - | |

209 | Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | - | 0.2 | 0.6 | 上呼吸道刺激 | 皮 | |

210 | Malathion | 121-75-5 | - | 2 | - | 皮,G2A | ||

211 | Maleic anhydride | 108-31-6 | - | 1 | 2 | 敏 | ||

212 | Morpholine | 110-91-8 | - | 60 | - | 皮 | ||

213 | Coal tar pitch volatiles, as Benzene soluble matters | 65996-93-2 | - | 0.2 | - | G1 | ||

214 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | Manganese and inorganic compounds, as MnO2 | 7439-96-5 (Mn) | - | 0.15 | - | 中枢神经系统损害 | - |

215 | 钼及其化合物(按Mo计) 钼,不溶性化合物 钼,可溶性化合物 | Molybdenum and compounds, as Mo Molybdenum and insoluble compounds Molybdenum and soluble compounds | 7439-98-(Mo) | - | 6 4 | - | 下呼吸道刺激 | - |

216 | Demeton | 8065-48-3 | - | 0.05 | - | 皮 | ||

217 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | - | 50 | 75 | 皮,G2B | |

218 | 2-Naphthol | 135-19-3 | - | 0.25 | 0.5 | - | ||

219 | 萘烷 | Decalin | 91-17-8 | - | 60 | - | - | |

220 | Urea | 57-13-6 | - | 5 | 10 | - | ||

221 | 镍及其无机化合物(按Ni计) 可溶性镍化合物 | Nickel and inorganic compounds,as Ni Nickel metal and insoluble compounds Soluble nickel compounds | 7440-02-0 (Ni) | - | 1 0.5 | - | ||

222 | 铍及其化合物(按Be计) | Beryllium and compounds, as Be | 7440-41-7(Be) | - | 0.0005 | 0.001 | 铍过敏、铍病、肺癌 | 皮;G1 |

223 | 偏二甲基肼 | Unsymmetric dimethylhydrazine | 57-14-7 | 0.5 | 上呼吸道刺激;鼻癌 | 皮,G2B | ||

224 | 铅及其无机化合物(按Pb计) 铅尘 铅烟 | Lead and inorganic Compounds, as Pb Lead dust Lead fume | 7439-92-1(Pb) | 0.05 0.03 | - | G2B(铅), G2A(铅的 无机化合 物) | ||

225 | Lithium hydride | 7580-67-8 | 0.025 | 0.05 | - | |||

226 | Hydroquinone | 123-31-9 | 1 | 2 | - | |||

227 | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 2 | - | - | - | ||

228 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | - | - | - | ||

229 | 氢氧化铯 | Cesium hydroxide | 21351-79-1 | 2 | - | - | ||

230 | Calcium cyanamide | 156-62-7 | 1 | 3 | 眼和上呼吸道刺激 | - | ||

231 | 氰化氢(按CN计) | Hydrogen cyanide,as CN | 74-90-8 | 1 | - | - | 皮 | |

232 | 氰化物(按CN计) | Cyanides, as CN | 57-12-5 | 1 | - | - | 皮 | |

233 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 | 0.05 | - | 皮 | ||

234 | 全氟异丁烯 | Perfluoroisobutylene | 382-218 | 0.08 | - | - | - | |

235 | Nonane | 111-84-2 | 500 | - | 中枢神经系统损害 | - | ||

236 | Solvent gasolines | 300 | - | - | ||||

237 | 乳酸正丁酯 | n-Butyl lactate | 138-22-7 | 25 | - | - | ||

238 | Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | 0.4 | - | - | - | ||

239 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 3 | - | - | - | ||

240 | 三氟甲基次氟化物 | Trifluoromethyl hypofluorite | 373-91-1 | 0.2 | - | - | - | |

241 | 三甲苯磷酸酯(全部异构体) | Tricresyl phosphate (all isomers) | 1330-78-5 | 0.3 | - | 皮 | ||

242 | 三甲基氯化锡 | Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | 0.025 | - | - | 皮 | |

243 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 60 | - | 皮,G2A | |||

244 | Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | l | 2 | ||||

245 | Trichloromethane (chloroform) | 67-66-3 | 20 | - | G2B | |||

246 | 三氯硫磷 | Thiophosphoryl chloride | 3982-91-0 | 0.5 | - | - | - | |

247 | 三氯氢硅 | Trichlorosilane | 10025-28-2 | 3 | - | - | 眼和上呼吸道刺激 | - |

248 | 三氯氧磷 | Phosphorus oxychloride | 10025-87-3 | 0.3 | 0.6 | 上呼吸道刺激 | - | |

249 | Trichloroacetaldehyde | 75-87-6 | 3 | - | - | G2A | ||

250 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | 900 | - | - | |||

251 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 30 | - | G1,敏 | |||

252 | 三硝基甲苯 | Trinitrotoluene | 118-96-7 | 0.2 | 0.5 | 皮 | ||

253 | Tribromomethane | 75-25-2 | 5 | - | 皮 | |||

254 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | Chromium trioxide、chromate、dichromate, as Cr | 1333-82-0 : 18540-29-9(六 价铬); 7440-47-3(金 属铬)(Cr) | 0.05 | - | G1;敏 | ||

255 | 三乙基氯化锡 | Triethyltin chloride | 994-31-0 | O.05 | 0.1 | 皮 | ||

256 | Sumithion | 122-14-5 | l | 2 | 皮 | |||

257 | 3-(A-acetonylbenzyl)4-hydroxycou marin(Warfarin) | 81-81-2 | 0.1 | - | - | |||

258 | 砷化氢(胂) | Arsine | 7784-42-1 | 0.03 | - | - | - | |

259 | 砷及其无机化合物(按As计) | Arsenic and inorganic compounds,as As | 7440-38-2(As) | 0.01 | 0.02 | G1 | ||

260 | 石蜡烟 | Paraffin wax fume | 8002-74-2 | 2 | 4 | - | ||

261 | 十溴联苯醚 | Decabromodiphenyl ether | 1163-19-5 | 5 | - | - | ||

262 | 石油沥青烟(按苯溶物计) | Asphalt (petroleum) fume, as benzene soluble matter | 8052-42-4 | 5 | - | G2B | ||

263 | 双(巯基乙酸)二辛基锡 | Bis(marcaptoacetate) dioctyltin | 26401-97-8 | 0.1 | 0.2 | - | ||

264 | 双酚A | Bisphenol A(BPA) | 80-05-7 | 5 | - | - | ||

265 | 双硫醒 | Disulfiram | 97-77-8 | 2 | - | - | ||

266 | 双氯甲醚 | Bis(chloromethyl) ether | 542-88-1 | 0.005 | - | - | G1 | |

267 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 15 | 25 | 肝损害 | 皮,G2B | |

268 | Tetrachloroet hylene | 127-18-4 | 200 | - | 中枢神经系统损害 | G2A | ||

269 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 300 | - | - | |||

270 | Silicon tetrahydride | 7803-62-5 | 6.6 | - | - | |||

271 | 四氢化锗 | Germanium tetrahydride | 7782-65-2 | 0.6 | - | - | ||

272 | 四溴化碳 | Carbon tetrabromide | 558-13-4 | 1.5 | 4 | - | ||

273 | 四乙基铅(按Pb计) | Tetraethyl lead, as Pb | 78-00-2 | 0.02 | - | 中枢神经系统损害 | 皮 | |

274 | Turpentine | 8006-64-2 | 300 | - | - | |||

275 | 铊及其可溶性化合物(按Tl计) | Thallium and soluble compounds,as Tl | 7440-28-0 (Tl) | 0.05 | 0.1 | 胃肠损害;周围神经病 | 皮 | |

276 | 钽及其氧化物(按Ta计) | Tantalum and oxide,as Ta | 7440-25-7(Ta) | 5 | - | 上呼吸道刺激 | - | |

277 | 碳酸钠 | Sodium carbonate | 497-19-8 | 3 | 6 | - | ||

278 | Carbonylchloride (Phosgene) | 75-44-5 | 0.5 | - | - | - | ||

279 | 羰基氟 | Carbonyl fluoride | 353-50-4 | 5 | lO | 下呼吸道刺激;骨损害 | - | |

280 | 羰基镍(按Ni计) | Nickel carbonyl, as Ni | 13463-39-3 | 0.002 | - | - | 化学性肺炎 | G1 |

281 | 锑及其化合物(按Sb计) | Antimony and compounds ,as Sb | 7440-36-0 (Sb) | 0.5 | - | - | ||

282 | 铜(按Cu计) 铜尘 铜烟 | Copper,as Cu Copper dust Copper fume | 7440-50-8 | l O.2 | - | - | ||

283 | 钨及其不溶性化合物(按W计) | Tungsten and insoluble compounds,as W | 7440-33-7 (W) | 5 | 10 | 下呼吸道刺激 | - | |

284 | 五氟一氯乙烷 | Chloropentafluoroethane | 76-15-3 | 5000 | - | - | ||

285 | 五硫化二磷 | Phosphorus pentasulfide | 1314- 80-3 | l | 3 | 上呼吸道刺激 | - | |

286 | 五氯酚及其钠盐 | Pentachlorophenol and sodium salts | 87-86-5 | 0.3 | - | 皮,G2B | ||

287 | 五羰基铁(按Fe计) | Iron pentacarbonyl, as Fe | 13463-40-6 | 0.25 | 0.5 | - | ||

288 | 五氧化二磷 | Phosphorus pentoxide | 1314-56-3 | 1 | - | - | - | |

289 | 戊醇 | Amyl alcohol | 71-41-0 | 100 | - | - | ||

290 | 戊烷(全部异构体) | Pentane (all isomers) | 78-78-4 109-66-0 463-82-1 | 500 | 1000 | 周围神经病 | - | |

291 | 硒化氢(按Se计) | Hydrogen selenide, as Se | 7783-07-5 | 0.15 | 0.3 | - | ||

292 | Selenium and compounds, as Se(except hexafluoride, hydrogen selenide) | 7782-49-2 ( Se) | 0.1 | - | 眼和上呼吸道刺激 | - | ||

293 | Cellulose | 9004-34-6 | 10 | - | 上呼吸道刺激 | - | ||

294 | Nitroglycerine | 55-63-0 | 1 | - | - | 舒张血管 | 皮 | |

295 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 2 | - | 皮,G2B | |||

296 | 1-Nitropropane | 108-03-2 | 90 | - | - | |||

297 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | 30 | - | 肝损害;肝癌 | G2B | ||

298 | 硝基甲苯(全部异构体) | Nitrotoluene (all isomers) | 88-72-2 ; 99-08-1; 99-99-0 | 10 | - | 皮,G2A | ||

299 | Nitromethane | 75-52-5 | 50 | - | G2B | |||

300 | Nitroethane | 79-24-3 | 300 | - | G2B | |||

301 | 辛烷 | Octane | 111-65-9 | 500 | - | 上呼吸道刺激 | - | |

302 | 溴 | Bromine | 7726-95-6 | 0.6 | 2 | - | ||

303 | Hydrogen bromide | 10035-10-6 | 10 | - | - | 上呼吸道刺激 | - | |

304 | l-Bromopropane (1-BP) | 106-94-5 | 21 | - | G2B | |||

305 | Methyl bromide | 74-83-9 | 2 | - | 皮 | |||

306 | Deltamethrin | 52918-63-5 | 0.03 | - | - | |||

307 | Brodifacoum | 56073-10-0 | 0.002 | - | - | |||

308 | Calcium oxide | 1305-78-8 | 2 | - | 上呼吸道刺激 | - | ||

309 | 氧化镁烟 | Magnesium oxide fume | 1309-48-4 | 10 | - | - | ||

310 | Zinc oxide | 1314-13-2 | 3 | 5 | 金属烟热 | - | ||

311 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 | 0.15 | - | 皮 | ||

312 | 液化石油气 | Liquified petroleum gas(L.P.G.) | 68476-85-7 | 1000 | 1500 | - | ||

313 | 非高原 高原 海拔2000 m~3000m 海拔>3000m | Carbon monoxide not in high altitude area In high altitude area 2000 m~3000 m >3000 m | 630-08-0 | 20 15 | 20 | 30 | - | |

314 | Ethylamine | 75-04-7 | 9 | 18 | 皮 | |||

315 | 乙苯 | Ethyl benzene | 100-41-4 | 100 | 150 | G2B | ||

316 | 乙醇胺 | Ethanolamine | 141-43-5 | 8 | 15 | - | ||

317 | 乙二胺 | Ethylenediamine | 107-15-3 | 4 | 10 | 皮;敏 | ||

318 | Ethylene glycol | 107-21-1 | 20 | 40 | 上呼吸道和眼刺激 | - | ||

319 | Ethylene glycol dinitrate | 628-96-6 | 0.3 | - | 皮 | |||

320 | 乙酐 | Acetic anhydride | 108-24-7 | 16 | - | 眼和上呼吸道刺激 | - | |

321 | N-Ethylmorpholine | 100-74-3 | 25 | - | 上呼吸道刺激;眼损害 | 皮 | ||

322 | 乙基戊基甲酮 | Ethyl amyl ketone | 541-85-5 | 130 | - | - | ||

323 | Acetonitrile | 75-05-8 | 30 | - | 下呼吸道刺激 | 皮 | ||

324 | Ethyl mercaptan | 75-08-1 | 1 | - | - | |||

325 | Ethyl ether | 60-29-7 | 300 | 500 | - | |||

326 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 45 | - | - | 眼和上呼吸道刺激 | G2B | |

327 | Acetic acid | 64-19-7 | 10 | 20 | - | |||

328 | 乙酸丙酯 | Propyl acetate | 109-60-4 | 200 | 300 | 眼和上呼吸道刺激 | - | |

329 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | 200 | 300 | 眼和上呼吸道刺激 | - | |

330 | Methyl acetate | 79-20-9 | 200 | 500 | - | |||

331 | 乙酸戊酯(全部异构体) | Amyl acetate (all isomers) | 628-63-7 | 100 | 200 | - | ||

332 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 10 | 15 | G2B | |||

333 | Ethyl acetate | 141-78-6 | 200 | 300 | 上呼吸道和眼刺激 | - | ||

334 | 乙烯酮 | Ketene | 463-51-4 | 0.8 | 2.5 | - | ||

335 | Acephate | 30560-19-1 | 0.3 | - | 皮 | |||

336 | Acetylsalicylic acid(aspirin) | 50-78-2 | 5 | - | - | |||

337 | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 18 | 36 | 皮 | ||

338 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 2-Ethoxyethyl acetate | 111-15-9 | 30 | - | 男性生殖系损害 | 皮 | |

339 | 钇及其化合物(按Y计) | Yttrium and compounds (as Y) | 7440-65-5 (Y) | l | - | 肺纤维化 | - | |

340 | 异丙胺 | Isopropylamine | 75-31-0 | 12 | 24 | 上呼吸道刺激;眼损害 | - | |

341 | Isopropyl alcohol (IPA) | 67-63-0 | 350 | 700 | - | |||

342 | N-异丙基苯胺 | N-Isopropylaniline | 768-52-5 | 10 | - | 皮 | ||

343 | Iprobenfos | 26087-47-8 | 2 | 5 | 皮 | |||

344 | Isophorone | 78-59-1 | 30 | - | - | 全身不适;疲劳 | - | |

345 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | Isophorone diisocyanate (IPDI) | 4098-71-9 | 0.05 | 0.1 | 呼吸系统致敏 | 敏 | |

346 | Methyl isocyanate | 624-83-9 | 0.05 | 0.08 | 上呼吸道刺激 | 皮 | ||

347 | 异亚丙基丙酮 | Mesityl oxide | 141-79-7 | 60 | 100 | - | ||

348 | 铟及其化合物(按In计) | Indium and compounds, as In | 7440-74-6 (In) | 0.1 | 0.3 | - | ||

349 | 茚 | Indene | 95-13-6 | 50 | - | - | ||

350 | 莠去津 | Atrazine | 1912-24-9 | 2.0 | - | - | ||

351 | 正丙醇 | n-Propyl alcohol | 71-23-8 | 200 | 300 | - | ||

352 | n-Butylamine | 109-73-9 | 15 | - | - | 皮 | ||

353 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 100 | - | - | |||

354 | 正丁基硫醇 | n-Butyl mercaptan | 109-79-5 | 2 | - | 上呼吸道刺激 | - | |

355 | 正丁基缩水甘油醚 | n-Butyl glycidyl ether | 2426-08-6 | 60 | - | 睾丸损害 | - | |

356 | n-Butylaldehyde | 123-72-8 | 5 | 10 | - | |||

357 | n-Heptane | 142-82-5 | 500 | 1000 | - | |||

358 | n-Hexane | 110-54-3 | 100 | 180 | 皮 | |||

注1:表1和表2的备注中有关(皮)、(敏)及(G1)、 (G2A)、 (G2B)的说明详见附录A中的A.4、A.5及A.6。 注2:TEQ: Toxic Equivalent Quantity,国际毒性当量。由于环境中的二噁英类物质主要以混合物的形式存在,在对二噁英类进行评价时,通常将各同类物折算成相当于2,3,7,8-TCDD 的量来表示,称为毒性当量。 | ||||||||

6.4.2 4.2 工作场所空气中粉尘的职业接触限值

序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 | mg/m3 | 备注 | ||

CAS号 | 总尘 | 呼尘 | |||||

1 | 白云石粉尘 | Dolomite dust | - | 8 | 4 | 尘肺病 | - |

2 | Fiberglass reinforced plastic dust | - | 3 | - | - | ||

3 | 茶尘 | Tea dust | - | 2 | - | - | |

4 | 沉淀SiO7(白炭黑) | Precipitated silica dust | 112926-00-8 | 5 | - | - | |

5 | Marble dust | (1317-65-3) | 8 | 4 | - | ||

6 | 电焊烟尘 | Welding fume | - | 4 | - | 电焊工尘肺 | G2B |

7 | Titanium dioxide dust | 13463-67-7 | 8 | - | 下呼吸道刺激 | G2B | |

8 | 沸石粉尘 | Zeolite dust | - | 5 | - | G1 | |

9 | 酚醛树酯粉尘 | Phenolic aldehyde resin dust | - | 6 | - | 上呼吸道刺激 | - |

10 | 工业酶混合尘 | Industrial enzyme-containing dust | - | 2 | - | 敏 | |

11 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | Grain dust(free SiO2< 10%) | - | 4 | - | 敏 | |

12 | 硅灰石粉尘 | Wollastonite dust | 13983-17-0 | 5 | - | - | - |

13 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | Diatomite dust(free SiO2< 10%) | 61790-53-2 | 6 | - | 尘肺病 | - |

14 | Ammonium Perchlorate | 7790-98-9 | 8 | - | 肺间质纤维化 | - | |

15 | 滑石粉尘(游离SiO2含量<10%) | Talc dust (free SiO2< 10%) | 14807-96-6 | 3 | 1 | - | |

16 | Active carbon dust | 64365-11-3 | 5 | - | 尘肺病 | - | |

17 | Polypropylene dust | - | 5 | - | - | ||

18 | Polyacrylonitrile fiber dust | - | 2 | - | - | ||

19 | Polyvinyl chloride (PVC) dust | 9002-86-2 | 5 | - | - | ||

20 | Polyethylene dust | 9002-88-4 | 5 | - | 呼吸道刺激 | - | |

21 | 铝尘 氧化铝粉尘 | Aluminum dust: Metal & alloys dust Aluminium oxide dust | 7429-90-5 | 3 4 | - | - | |

22 | 麻尘 (游离SiO2含量<10%) | Flax,jute and ramie dust (free SiO2<10%) Flax Jute Ramie | - | 1.5 2 3 | - | 棉尘病 | - |

23 | 煤尘(游离SiO2含量<10%) | Coal dust(free SiO2 < 10%) | - | 4 | 2.5 | 煤工尘肺 | - |

24 | 棉尘 | Cotton dust | - | l | - | 棉尘病 | |

25 | 木粉尘(硬) | Wood dust | - | 3 | - | 炎;鼻咽癌等 | G1;敏 |

26 | 凝聚SiO2粉尘 | Condensed silica dust | - | 1.5 | 0.5 | - | - |

27 | 膨润土粉尘 | Bentonite dust | 1302-78-9 | 6 | - | - | |

28 | Fur dust | - | 8 | - | 敏 | ||

29 | 璃棉、矿渣棉、岩棉) | Man-made mineral fiber insulation wools (Glass wool, Slag wool, Rock wool) | - | 5 1f/mL | - | - | |

30 | 桑蚕丝尘 | Mulberry silk dust | - | 8 | - | - | |

31 | 砂轮磨尘 | Grinding wheel dust | 8 | - | - | ||

32 | Gypsum dust | 10101-41-4 | 8 | 4 | - | ||

33 | Limestone dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | - | ||

34 | Asbestos (Asbestos>10%) dust Asbestos fibre | 1332-21-4 | 0.8 0.8 f/mL | - | G1 | ||

35 | 石墨粉尘 | Graphite dust | 7782-42-5 | 4 | 2 | 石墨尘肺 | - |

36 | Cement dust (free SiO2<10%) | - | 4 | 1.5 | - | ||

37 | 炭黑粉尘 | Carbon black dust | 1333-86-4 | 4 | - | 炭黑尘肺 | G2B |

38 | 碳化硅粉尘 | Silicon carbide dust | 409-21-2 | 8 | 4 | - | |

39 | Carbon fiber dust | - | 3 | - | - | ||

40 | 矽尘 10%≤游离SiO7含量≤50% 50%<游离SiO7含量≤80% 游离SiO7含量>80% | Silica dust 10 %≤free SiO2≤50 % 50 % free SiO7>80 % | 14808-60-7 | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 | G1(结晶型) | |

41 | Rare-earth dust (free Si02<10%) | - | 2.5 | - | - | ||

42 | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust | - | l | - | 敏 | |

43 | 烟草尘 | Tobacco dust | - | 2 | - | - | |

44 | 萤石混合性粉尘 | Fluorspar mixed dust | - | 1 | 0.7 | - | |

45 | Mica dust | 12001-26-2 | 2 | 1.5 | - | ||

46 | Perlite dust | 93763-70-3 | 8 | 4 | - | ||

47 | 蛭石粉尘 | Vermiculite dust | - | 3 | - | 眼、上呼吸道刺激 | - |

48 | 重晶石粉尘 | Barite dust | 7727-43-7 | 5 | - | - | |

49 | 其他粉尘a | Particles not otherwise regulated | - | 8 | - | - | - |

6.4.3 4.3 工作场所空气中生物因素的职业接触限值

序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 CAS号 | 备注 | ||||

1 | Beauveria bassiana | - | 6×107 孢子数/m3 | - | - | - | - | |

2 | Subtilisins | 1395-21-7; 9014-01-1 | - | 15ng/m3 | 30 ng/m3 | - | 敏 | |

3 | 工业酶 | Industrial enzyme | - | - | 1.5μg/m3 | 3μg/m3 | 肺功能下降 | 敏 |

6.4.4 4.4 生物监测指标和职业接触生物限值

接触的化学有害因素 | ||||||

序号 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | ||

1. | 苯 | Benzene | 尿中苯巯基尿酸 | S-phenylmercapturic acid in urine (S-PMA) | 47μmol/mol Cr (100μg Cr) | 工作班后 |

尿中反-反式粘糠酸 | t,t-muconic acid (tt-MA) in Urine | 2.4 mmol/mol Cr(3.0 mg/g Cr) | 工作班后 | |||

2. | Styrene | Mandelic acid plus phenylglyoxylic acid in urine | 295 mmol/mol Cr (400 mg/g Cr) | 工作班末 | ||

120 mmol/mol Cr (160 mg/g Cr) | 下一工作班前 | |||||

3. | Acetone | 尿中丙酮 | Acetone in urine | 50 mg/L | 工作班末 | |

4. | Glyphosate | 尿中草甘膦 | Glyphosate in urine | 0.6 mg/L | 工作班末 | |

5. | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 1,2-bis-hydroxy-4-(N-acetylcysteine) butane(DHBMA) in urine | 2.9 mg/g Cr | 工作班末 | |

6. | 二甲苯 | Xylene | 尿中甲基马尿酸 | Methylhippuric acids in urine | 0.3 g/g Cr或 0.4 g/L | 工作班末 |

7. | N,N-Dimethylformamide | N-methylcarbyl hemoglobin adduct | 135 nmol/g Hb | 持续接触4个月后 任意时间 | ||

8. | N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide | N-Methylacetamide in urine | 20.0 mg/g Cr | ||

9. | Dichloromethane | 尿中二氯甲烷 | Dichloromethane in urine | 0.3 mg/L | 工作班末 | |

10. | Carbon disulfide | 尿中2-硫代噻唑烷-4-羧酸 | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid (TTCA) in urine | 1.5 mmol/ mol Cr(2.2 mg/g Cr) | 工作班末或接触末 | |

11. | 酚 | Phenol | 尿中总酚 | Total phenol in urine | 150 mmol/mol Cr (125 mg/g Cr) | |

12. | 氟及其无机化合物 | Fluorides and its inorganic compounds | 尿中氟 | Fluorides in urine | 42 mmol/mol Cr ( 7 mg/g Cr) | 工作班后 |

24 mmol/mol Cr (4 mg/g Cr) | 工作班前 | |||||

13. | 镉及其无机化合物 | Cadmium and inorganic compounds | 尿中镉 | Cadmium in urine | 5 μmol/mol Cr( 5 μg/g Cr) | 不做严格规定 |

血中镉 | Cadmium in blood | 45 nmol/L (5μg/L) | 不做严格规定 | |||

14. | 汞及其无机化合物 | Mercury and inorganic compounds | 尿中总汞 | Total inorgamc mercury in urine | 20 μmol/mol Cr ( 35μg/g Cr) | 接触6个月后工作班前 |

15. | 甲苯 | Toluene | 尿中马尿酸 | Hippuric acid in urine | 1 mol/mol Cr ( 1.5g/g Cr) | 工作班末(停止接触后) |

11 mmol/L ( 2.0 g/L) | ||||||

终末呼出气甲苯 | Toluene in End-Exhaled Air | 20 mg/m3 | 工作班末(停止接触后15 min~30min) | |||

5mg/m3 | 工作班前 | |||||

16. | 甲苯二异氰酸酯 | toluene diisocyanate, TDI | 尿中甲苯二胺 | Toluenediamine(2,4-TDA) in urine | 11μmol/mol Cr | 工作班末 |

17. | 可溶性铬盐 | Soluble Chromate | 尿中总铬 | Total Chromium in urine | 65μmol/mol Cr( 30μg/g Cr) | |

18. | 铅及其化合物 | Lead and compounds | 血中铅 | Lead in blood | 2.0μmol/L (400μg/L) | 接触三周后的任意时间 |

19. | Trichloroethylene | 尿中三氯乙酸 | Trichloroacetic acid in urine | 0.3 mmol/L (50 mg/L) | ||

20. | 三硝基甲苯 | Trinitrotoluene | Hemoglobin Adducts of 4-Amino-2,6-Dinitrotoluene in Blood | 200 ng/g Hb | 接触4个月后任意时间 | |

21. | Tetrachloroethylene | 血中四氯乙烯 | Tetrachloroethylene in blood | 0.3 mg/L | ||

22. | 锑及其化合物 | Antimony and its compounds | 尿中锑 | Antimony in urine | 85μg/L | 工作班末 |

23. | Pentachlorophenol | 尿中总五氯酚 | Total pentachlorophenol in urine | 0.64 mmol/mol Cr (1.5 mg/g Cr) | ||

24. | 1-Bromopropane | 尿中1-溴丙烷 | l-Bromopropane in urine | 20 ug/L | 工作班后 | |

25. | Carbon monoxide | 血中碳氧血红蛋白 | Carboxyhemoglobin in blood | 5% HbCO | 工作班末 | |

26. | 乙苯 | Ethyl benzene | Mandelic acid and phenylglyoxylic acid (MA and PGA) in urine | 0.8 g/g Cr | 工作班末 | |

27. | Organophosphate insecticides | cholinesterase activity of Whole blood(correction value) | 原基础值或参考值的70% | 开始接触后3个月内,任意时间 | ||

原基础值或参考值的50% | 持续接触3个月后,任意时间 | |||||

28. | n-Hexane | 尿中2,5-己二酮 | 2,5-Hexanedione in urine | 35.0μmol/L (4.0 mg/L) | 工作班后 | |

注:Cr,肌酐英文名称Creatinine的缩写 | ||||||

6.5 5 监测检测原则要求

5.1 工作场所空气中有害物质的采样按 GBZ 159 执行。

5.2 工作场所空气中化学有害因素和粉尘的检测按 GBZ/T 160、GBZ/T 300 和 GBZ/T 192 执行。若无相应的检测方法,可参考国内、外公认的检测方法,但应纳入质量控制程序。

5.3 对分别制定有总粉尘和呼吸性粉尘容许浓度的粉尘,应优先选择测定呼吸性粉尘的接触浓度。

5.4 与 BELs 相配套的生物材料中有害物质及其代谢物或效应指标的测定按照 GBZ/T 295 执行。

6.6 6 工作场所化学有害因素职业接触控制原则及要求

6.6.1 6.1 化学有害因素控制的优先原则

6.1.1 对工作场所化学有害因素接触的控制,应根据工作场所职业病危害实际情况,按照 GBZ 1 的要求采取综合控制措施。

6.1.2 消除替代原则。优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、新设备,用无害替代有害、低毒危害替代高毒危害的工艺、技术和材料,从源头控制劳动者接触化学有害因素。

6.1.3 工程控制原则。对生产工艺、技术和原辅材料达不到卫生学要求的,应根据生产工艺和化学有害因素的特性,采取相应的防尘、防毒、通风等工程控制措施,使劳动者的接触或活动的工作场所化学有害因素的浓度符合卫生要求。

6.1.4 管理控制原则。通过制定并实施管理性的控制措施,控制劳动者接触化学有害因素的程度,降低危害的健康影响。

6.1.5 个体防护原则。当所采取的控制措施仍不能实现对接触的有效控制时,应联合使用其它控制措施和适当的个体防护用品;个体防护用品通常在其他控制措施不能理想实现控制目标时使用。

6.1.6 在评估预防控制措施的合理性、可行性时,还应综合考虑职业病危害的种类以及为减少风险而需要付出的成本。

6.6.2 6.2 职业接触控制要点

6.2.1 在制定职业接触控制措施时应充分考虑所有可能发生接触的途径,包括经呼吸道吸入、皮肤吸收和经口摄入;

6.2.2 采取的控制措施应具有针对性,能有效防止该有害因素可能引起的健康危害;

6.2.3 应选择最有效和最可靠的控制措施,避免有害因素的泄漏或尽可能使其播散最小化;

6.2.4 应定期检查和评估所有控制措施的相关要素,并保持其持续有效;

6.2.5 应将工作中可能产生的化学有害因素以及采取的对应控制措施告知所有相关的劳动者,并对其进行职业病防治知识培训;

6.2.6 应确保所采取的控制措施不会威胁劳动者的健康和生命。

6.6.3 6.3 工作场所化学有害因素职业接触控制要求

6.3.1 劳动者接触制定有 MAC 的化学有害因素时,一个工作日内,任何时间、任何工作地点的最高接触浓度(maximum exposure concentration,CME)不得超过其相应的 MAC 值。

6.3.2 劳动者接触同时规定有 PC-TWA 和 PC-STEL 的化学有害因素时,实际测得的当日时间加权平均接触浓度(exposure concentration of time weighted average,CTWA)不得超过该因素对应的 PC-TWA值,同时一个工作日期间任何短时间的接触浓度(exposure concentration of short term,CSTE)不得超过其对应的 PC-STEL 值。

6.3.3 劳动者接触仅制定有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEL 的化学有害因素时,实际测得的当日 CTWA不得超过其对应的 PC-TWA 值;同时,劳动者接触水平瞬时超出 PC-TWA 值 3 倍的接触每次不得超过15 min,一个工作日期间不得超过 4 次,相继间隔不短于 1 h,且在任何情况下都不能超过 PC-TWA 值的 5 倍。

6.3.4 对于尚未制定 OELs 的化学有害因素的控制,原则上应使绝大多数劳动者即使反复接触该因素也不会损害其健康。用人单位可依据现有信息、参考国内外权威机构制定的 OELs,制定供本用人单位使用的卫生标准,并采取有效措施控制劳动者的接触。

6.6.4 6.4 控制措施

劳动者接触化学有害因素的浓度超过行动水平时,用人单位应参照GBZ/T 225的要求采取包括防尘、防毒等工程控制措施、工作场所有害因素监测、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等技术及管理控制措施。行动水平不作为确定接触职业病危害作业的劳动者的岗位津贴的依据。

6.6.5 6.5 化学有害因素职业接触水平及其分类控制

6.5.1 按照劳动者实际接触化学有害因素的水平可将劳动者的接触水平分为 5 级,与其对应的推荐的控制措施见表 5。

注:作业管理包括对作业方法、作业时间等制定作业标准,使其标准化;改善作业方法;对作业人员进行指导培

6.5.2 工作场所化学物的职业病危害作业分级管理见 GBZ/T 229.2。

6.7 7 正确使用本部分的说明

正确使用本部分的说明见附录A。

7 附录A(规范性附录)正确使用本部分的说明

7.1.1 A.1 制定工作场所化学有害因素职业接触限值的目的

A.1.1 职业接触限值是职业性有害因素的接触限制量值。制定工作场所化学有害因素职业接触限值的目的是指导用人单位采取预防控制措施,避免劳动者在职业活动过程中因过度接触化学有害因素而导致不良健康效应。

A.1.2 工作场所化学有害因素职业接触限值是用人单位评价工作场所卫生状况、劳动者接触化学有害因素程度以及防护措施控制效果的重要技术依据,是实施职业健康风险评估、风险管理及风险交流的重要工具,也可作为设定工作场所职业病危害报警值的参考值。

A.1.3 工作场所化学有害因素职业接触限值也是职业卫生监督管理部门实施职业卫生监督检查、职业卫生技术服务机构开展职业健康风险评估以及职业病危害评价的重要技术依据。

7.1.2 A.2 不同类型职业接触限值的正确运用

A.2.1 在评价工作场所职业卫生状况或劳动者个人接触水平时,应正确运用PC-TWA、PC-STEL或MAC,并按照有关标准的规定进行空气采样、监测。

A.2.2 PC-TWA是评价劳动者接触水平和工作场所职业卫生状况的主要指标。职业病危害控制效果评价、定期的职业病危害评价、系统接触评估,或因生产工艺、原材料、设备等发生改变需要对工作场所职业病危害程度重新进行评估时,尤应着重进行TWA的检测、评价。

A.2.2.1 个体检测是测定TWA的比较理想的方法,能较好地反映劳动者个体实际接触水平和工作场所卫生状况,是评价化学有害因素职业接触的主要检测方法。

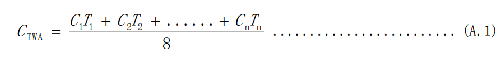

A.2.2.2 定点检测也是测定TWA的一种方法,主要反映工作场所空气中化学有害因素的浓度,也反映劳动者的个体接触水平。应用定点检测方法测定TWA时,应采集一个工作日内某一工作地点、各时段的样品,按各时段的持续接触时间与其测得的相应浓度乘积之和除以8,得出一个工作日的接触化学有害因素的时间加权平均接触浓度(CTWA)。可按公式(A.1)计算。

式中:

CTWA——8 h时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

8 ——一个工作日的标准工作时间,单位为小时(h);工作时间>1 h但<8 h者,原则上仍以8 h计;

C1,C2······Cn ——T1,T2······Tn时间段测得的相应空气中化学有害因素的浓度;

T1,T2······Tn ——C1,C2······Cn浓度下劳动者相应接触的时间。

示例1:

乙酸乙酯的PC-TWA为200 mg/m3,劳动者接触状况为:400 mg/m3,接触3 h;60 mg/m3,接触2 h;120 mg/m3,接触3 h。代入上述公式:

CTWA=(400 mg/m3×3 h+60 mg/m3×2 h+120 mg/m3×3 h)/8=210 mg/m3,>200 mg/m3,超过该物质的PC-TWA。

示例2:

同样是乙酸乙酯,若劳动者接触状况为:300 mg/m3,接触2 h;200 mg/m3,接触2 h;180 mg/m3,接触2 h;不接触,2 h。代入上述公式:

CTWA=(300 mg/m3×2 h+200 mg/m3×2 h+180 mg/m3×2 h+0 mg/m3×2 h)/8=170 mg/m3,<200 mg/m3,则未超过该物质的PC-TWA。

A.2.3 劳动者在不同时间段接触化学有害因素的TWA水平在PC-TWA值上下波动,这种波动因物质的不同容许波动的范围而有所不同。为限制劳动者在一个工作日内短时间过高浓度的接触,保护劳动者即使短时间接触这些因素也不会发生急性毒性作用,对化学有害因素制定了相应的PC-STEL。

A.2.3.1 小于或等于PC-STEL的短时间持续接触不会导致刺激,慢性或不可逆性组织损伤,依赖剂量率的毒性效应,以及麻醉程度足以导致事故率升高、损害自救能力或大幅降低工作效率。

A.2.3.2 PC-STEL主要用于以慢性毒性作用为主但同时具有急性毒性作用的化学物质,是与PC-TWA相配套的短时间接触限值,可视为对PC-TWA的补充。在对制定有PC-STEL的化学有害因素进行评价时,应同时使用PC-TWA和PC-STEL两种类型的限值。即使一个工作日内的CTWA符合卫生要求,CSTE也不应超过其对应的PC-STEL值,且在PC-TWA值以上至PC-STEL之间的接触不应超过15min,每个工作日接触该种水平的次数不应超过4次,相继接触的间隔时间不应短于60min。

如果实际测得的当日CTWA已经超过PC-TWA,则没必要使用PC-STEL防止这些效应。

A.2.3.3 在对制定有PC-STEL 的化学物质进行监测和评价时,应通过现场卫生学调查了解浓度波动情况,在浓度最高的时段按采样规范和标准检测方法进行采样和检测。

A.2.4 一次大量接触有害物质可能增加某些疾病的风险,仅依靠长时间平均接触的监测数据,可能会掩盖峰的漂移值,为了控制这种健康效应,对于具有PC-TWA 但尚未制定PC-STEL的化学有害因素,使用峰接触浓度控制短时间的最大接触,目的是防止在一个工作日内在PC-TWA若干倍时的瞬时高水平接触导致的快速发生的急性不良健康效应。

A.2.4.1 峰接触浓度与PC-STEL相似,都反映15 min的接触。对于那些制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素,劳动者当日的CTWA水平应控制在PC-TWA范围以内,同时,一个工作日内任何在PC-TWA水平以上的短时间接触都应当符合峰接触浓度的控制要求。

A.2.4.2 良好的设计和工业卫生措施可以确保工艺过程控制在可接受范围之内。变异程度过大,意味工艺没有得到很好的控制,应采取措施重新加以控制。控制较高水平的接触旨在鼓励尽可能减少工艺中的变异,以确保劳动者得到相应的保护。

A.2.4.3 对峰接触浓度须应用本部分做出评价,但当可以运用PC-STEL或MAC时,则优先使用PC-STEL或MAC。

A.2.5 MAC是针对那些具有明显刺激、窒息或中枢神经系统抑制作用,可导致严重急性健康损害的化学物质而制定的在任何情况下都不容许超过的最高容许接触限值。一般情况下,设有MAC的化学物质均无PC-TWA或PC-STEL。

在对规定有MAC的化学物质进行监测和评价时,应在了解生产工艺过程的基础上,根据不同工种和工作地点采集能够代表最高瞬间浓度的空气样品进行检测。

A.2.6 职业接触限值的计算单位以毫克每立方米(mg/m3)表示,与ppm的换算按式(A.2)进行。

式中:

C ——毫克每立方米(mg/m3);

ppm ——百万分比浓度;

MW ——测定物质的分子量;

24.05——20 ℃,101.3 KPa下1 mol气体的体积。

7.1.3 A.3 混合接触的控制

A.3.1 大多数物质的OELs是针对单一化合物或含有一个共同元素或根的物质制定的,也有少数的OELs涉及到复杂的混合物或化合物。实际上,劳动者经常在一个工作班的工作中使用含有若干种物质的混合材料或在工作中同时或先后使用某种物质而接触两种或两种以上的混合物。对于同时接触两种或两种以上化学物质时,应科学评估混合接触的健康影响。

A.3.2 对所有类型的混合接触的评估,都需要先对劳动者接触的每一种化学有害因素进行评估,以确保每一种因素都能遵守相应的OELs,对每种因素的接触都有足够的控制,再根据毒理学资料确定相互作用的类型,基于相互作用类型对混合接触进行评价。

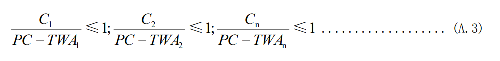

A.3.2.1 当工作场所存在两种或两种以上化学有害因素时,若缺乏联合作用的毒理学资料,应分别测定各化学有害因素的浓度,按公式(A.3)计算每个因素的接触限值比值,并按各个因素对应的OELs进行评价。

式中:

C1,C2 ······Cn ——所测得的各化学有害因素的浓度;

PC-TWA1,PC-TWA2 ······PC-TWAn——各化学有害因素对应的容许浓度限值。

据此计算出的接触限值比值≤1 时,表示该物质的接触水平未超过接触限值,符合卫生要求;反之,当接触限值比值>1 时,表示该物质的接触水平已超过接触限值,不符合卫生要求。

A.3.2.2 当两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用,或已知这些物质可产生相加作用时,应按公式(A.4)计算混合接触比值(I)。当I≤1时,表示未超过OELs,符合卫生要求;反之,当I>1时,表示超过OELs,则不符合卫生要求。

式中:

C1,C2 ······Cn ——所测得的各化学物质的浓度;

PC-TWA1,PC-TWA2 ······PC-TWAn——各化学物质对应的容许浓度限值。

示例:

实际测得的某工作场所化学有害因素 CTWA如下:丙酮 120 mg/m3,环己酮 10 mg/m3,甲乙酮 100 mg/m3;测定的CSTE 如下:丙酮 225 mg/m3,甲乙酮 400 mg/m3。丙酮的 PC-TWA、PC-STEL 分别为 300 mg/m3和 450 mg/m3;环己酮的 PC-TWA为 50 mg/m3;甲乙酮的 PC-TWA 和 PC-STEL 分别为 300 mg/m3、600 mg/m3。对其混合接触进行评价。

三种物质的临界不良健康效应均为上呼吸道刺激,可视为相加作用;丙酮还有中枢神经系统损害。评价结果如下:

ITWA=120/300+10/50+100/300=0.4+0.2+0.33=0.93;

ISTE=225/450+0+400/600=0.5+0+0.67=1.17。

8 h 混合接触比值<1,没有超过 OELs;短时间混合接触比值>1,超出 OELs。

A.3.2.3 当工作场所中存在两种或两种以上化学物质并具有公认的协同作用和增强作用时,应采取更严格的控制措施。

A.3.3 应尽可能避免在接触的混合物中含有标注为―癌‖和―敏‖的化学物,对这些物质应采取可行措施控制其接触。

7.1.4 A.4 经皮吸收

A.4.1 制定OELs的前提是假定劳动者的接触途径主要为吸入接触。但是,许多化学物质除通过吸入接触外,还可通过皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸气、液体和固体,经完整的皮肤吸收而引起全身效应。对这些化学物质标注“皮”的标识(如有机磷酸酯类化合物,芳香胺,苯的硝基、氨基化合物等),旨在提示即使该化学有害因素的空气浓度≤PC-TWA值,劳动者接触这些物质仍有可能通过皮肤接触而引起过量的接触。患有皮肤病或皮肤破损时可明显影响皮肤吸收。

A.4.2 对于那些标有“皮”的标识且OELs较低的物质,在接触高浓度,特别是在皮肤大面积、长时间接触的情况下,需采取特殊的预防措施以避免或减少皮肤的直接接触。当难以准确定量其接触程度时,也必需采取措施预防皮肤的大量吸收。

A.4.3 对化学物质标注“皮”时,并未考虑该化学物质引起的刺激和致敏作用,对那些可引起刺激或腐蚀效应但没有全身毒性的化学物质原则上不标注“皮”的标识。

7.1.5 A.5 致敏作用

A.5.1 对化学物质标注“敏”的标识,是指已有的人或动物资料证实该物质可能具有致敏作用,但并不表示确定该物质PC-TWA值大小依据的临界不良健康效应是致敏作用,也不表示致敏作用是制定其PC-TWA值的唯一依据。未标注“敏”标识的物质并不表示该物质没有致敏能力,只反映目前尚缺乏科学证据或尚未定论。

A.5.2 对化学物质标注“敏”的标识,旨在保护劳动者避免诱发致敏效应,但不保护那些已经致敏的劳动者。使用“敏”的标识不能明显区分所致敏的器官系统。

A.5.3 避免接触致敏物及其结构类似物,可减少个体过敏反应的发生。接触致敏物,即使浓度很低,易感个体也可能产生疾病症状,对某些敏感的个体,防止其特异性免疫反应的唯一方法是完全避免接触致敏物及其结构类似物,应通过工程控制措施和个人防护用品有效地减少或消除接触。

A.5.4 只有很少的人会因为接触而产生致敏,应通过上岗前职业健康检查筛检出易感人群。对工作中接触已知致敏物的劳动者,应进行教育和培训(如检查潜在的健康效应、安全操作规程及应急知识)。应定期进行职业健康监护,尽早发现特异易感者,并及时调离接触。

7.1.6 A.6 致癌作用

A.6.1 致癌性标识按国际癌症组织(IARC)分级,并作为参考性资料。化学物质的致癌性证据来自于流行病学、毒理学和机理研究。IARC根据化学物对人致癌性的证据,将潜在化学致癌性物质分类为:对人致癌(G1)、对人可能致癌(G2A)、对人可疑致癌(G2B)、尚不能分类为对人致癌(G3)和可能对人无致癌性(G4)。根据实际情况,本部分采纳IARC的致癌性分级标识G1、G2A、G2B并在备注栏内分别标

A.6.2 对于标有致癌性标识以及有可能损伤基因的化学物质,应采取最先进的技术措施与个人防护,以减少接触机会,尽可能保持最低的接触水平。

7.1.7 A.7 不同工时制度职业接触的评价

A.7.1 工作场所化学有害因素OELs是基于标准工时制度(每天工作8 h、每周40 h工作制)制定的。对于以周为周期综合计算工作时间的工时制度的职业接触宜以周评价为主;对以月、季、年为周期综合计算工作时间的工时制度的职业接触宜以日评价为主。

A.7.2 对于每日接触时间超过1h但不足8 h或每周工作时间不足40h的,以8 h或40 hTWA进行评价。对于每日接触时间不足1h的,可根据作业的实际情况和化学物质的特性参照该物质的MAC或PC-STEL 进行评价。

A.7.3 当每日工作时间超过8 h或每周工作时间超过40 h时,由于长时间工作可能会导致有害物质的吸收增加,恢复时间减少而导致代谢不完全,甚至使体内有害物质累积而可能引起不良健康效应。因此,对工作时间超过标准工时制的,应根据工作时间的延长和恢复时间的减少调整长时间工作的PC-TWA值。

实际应用时可参考Brief和Scala模型。

长时间工作OEL=标准限值×折减因子(Reduction Factor,RF)。应根据不同情况,使用相应公式计算RF。

A.7.3.1 如每天工作超过8h,可应用公式(A.5)进行日接触调整:

式中:

h ——每天实际工作时间,单位为小时(h)。

A.7.3.2 如每周工作超过5d和超过40h时,可应用公式(A.6)进行周接触调整:

式中:

h ——每周实际工作时间,单位为小时(h)。

A.7.4 在对长时间工作的PC-TWA值进行调整时,原则上只对规定有PC-TWA的物质进行标化,对MAC或PC-STEL、具有刺激性和臭味的物质、以及单纯刺激性、安全或健康风险极低、生物半衰期少于4 h或技术上实施困难的物质原则上不进行调整。

7.2 A.8 生物监测与职业接触生物限值

A.8.1 生物监测是对接触化学有害因素的劳动者的血液、尿等生物样品中该有害物质的浓度、代谢物浓度、或者是对能够预测、预警且又必须预防的效应及其程度的测定,是评估劳动者接触和健康风险的方法之一,是对通过空气采样进行接触评估的补充。

A.8.1.1 生物监测指标可分为接触指标和效应指标的监测:

——接触指标监测。对接触个体生物样品中化学物质和/或其代谢产物浓度进行的测定,可确定机体吸收的程度,如血铅、尿砷含量的测定;

——效应指标监测。对接触引起的机体生理、生化效应强度进行的测定,如血中胆碱酯酶、血锌原卟啉等的测定。

A.8.1.2 生物样品的采集时间应遵守本部分表4所规定的时间。对于非常规工作班制,不建议对BELs做任何调整或使用校正因子。

A.8.2 BELs是为发现和评价劳动者潜在健康危害而制定的参考指南值。理论上,BELs更能反映劳动者接触化学有害因素的吸收剂量,是与所接触的化学有害因素相关的生物指标参考值。

A.8.2.1 大多数BELs是基于与OELs的相关性制定的,一些BELs(如铅)的制定依据则与不良健康效应的发生有关。

A.8.2.2 在制定BELs时考虑了毒物代谢动力学(toxicokinetic)和毒物动力学(toxicodynamic)的信息,有关毒物代谢、分布、蓄积、排泄以及效应的知识有助于更有效地使用BELs。如果劳动者接触时间差别较大,在评价生物接触水平时则应考虑该因素的毒物动力学和毒效学资料。

A.8.2.3 BELs值既不是安全浓度和危险浓度之间的严格界限,也不是毒性的指标,不能明确区分有害与无害接触,个体样本中测定物的浓度超过BEL并不意味健康风险增加。制定了BEL并不意味必须要进行生物监测。

A.8.2.4 对于非特异性的职业接触,生物监测结果并不能区分职业接触和非职业接触以及接触水平。BEL并不用于不良健康效应的测量或职业病的诊断。

7.3 A.9 应用OELs时需要注意的事项

A.9.1 工作场所化学有害因素OELs是基于科学性和可行性制定的工作场所职业病危害控制指南,是健康劳动者在特定时间内容许接触某种浓度的危害物且风险很小的容许剂量,所规定的限值不能理解为―安全‖与―不安全‖的精确界限。

A.9.1.1 由于在确定工作场所化学有害因素OELs时,所依据的健康效应类型因物质不同而异,某些物质OELs的确定依据的是明确的健康损害,而有一些物质OELs的确定则是依据不适、刺激或中枢神经系统抑制等效应,因此,不能简单地将2种不同化学物质的OELs作为毒性比较的指标用以判断化学物质的毒性等级。

A.9.1.2 工作场所化学有害因素OELs主要用于正常工作条件的职业接触。劳动强度、温热条件、放射线、气压等往往会增强有害物质的健康影响。因此,应用OELs时需要注意工作条件的影响。为了尽可能减少非正常条件下任何因素的影响,应适当使用检测、报警和应对措施。

A.9.1.3 对有害物质的易感性因人而异。即使接触水平在容许浓度以下,也有可能出现不适、使当前的健康异常状况进一步恶化、或者不能防止职业病发生等情况。因此,在观察到劳动者出现某些健康异常时,不能只以超过OELs为理由就作为职业病诊断与鉴定的唯一依据。

A.9.1.4 工作场所化学有害因素OELs只适用于职业人群,不适于评估或控制非职业性接触。

A.9.2 生物材料中的化学物或其代谢产物,或生物效应是反映个体可能―吸收‖某种化学物的指标之一,通过生物监测可间接反映劳动者接触化学物的量,有助于检测和测量化学物通过呼吸道以及经皮肤或消化道的吸收、评估机体负荷、在缺乏其他接触测量数据时推断既往的接触、检测劳动者的非职业性接触,测试个人防护用品和工程控制效果以及监测作业实施状况。对于通过其他途径(通常经过皮肤)进入机体并有可能造成明显吸收的化学物质尤应运用生物监测。

A.9.2.1 如果对从不同场合获得的劳动者样本的测定结果持续超过其BELs,或同一工作场所和班组的一组劳动者的样本检测结果绝大多数超过BELs,应进行职业卫生调查、评估,以寻求测定值过高的合理的解释,并采取相应的行动以减少接触。在可能的条件下,应排除可能存在的、与作业相关的因素,采取措施以减少接触的影响。

A.9.2.2 受个体生活习惯(如生理波动、个体差异、吸烟或饮酒等)、工作条件、工作时间、皮肤吸收、防护用品的使用、接触工作场所以外的有害因素等的影响,生物监测值与工作场所有害因素接触浓度有时并不一定显示很好的相关性。即使劳动者某个具体的生物指标超过了相应的BEL,也不能不作分析就下结论认定其健康影响是因为过度接触所致。相反,一些敏感个体的生物监测值低于BEL时也可能会受到伤害。因此,在应用生物监测结果评价劳动者潜在健康危害时,应综合分析工作场所职业性有害因素接触水平、防护状况以及劳动者个体健康状况,不能仅凭是否超过BEL就评价劳动者的不良健康影响或诊断职业病。

A.9.2.3 具体样本的生物测定可能受生物材料变异性的影响,这种变异可由各种因素引起,如摄入液体、高温、过重的体力负荷、用药等可能造成生物材料的浓缩或稀释,从而影响测定结果。

A.9.2.4 由于样品中测定物的浓度容易发生变化,因此不应依赖单一样本的测定结果。管理行动通常不应依据单次独立的测定,而应依据多次采样测定或重复样本的分析。如果有充分理由确信劳动者发生了明显的接触,可以根据一次高浓度的检测结果使劳动者脱离接触。反之,检测结果低于BEL并不一定表示没有健康危险。

A.9.2.5 由于诸多原因,空气监测和生物监测的结果可能并不一致,包括但并不限于与工作有关的因素和方法学因素,如:

a) 劳动者的生理学结构和健康状况,如身体结构、饮食(水和脂肪摄入)、代谢、体液组成、年龄、性别、妊娠、用药以及疾病状况;

b) 职业接触因素,如工作强度和持续时间、皮肤接触、温度和湿度、同时接触其他化学物以及其他工作习惯;

c) 非职业接触因素,如社区和家庭空气污染物、水和食物成分、个人卫生、吸烟、饮酒和用药、接触日常用品或因业余爱好或其他工作场所造成化学物质的接触;

d) 方法学因素,包括样本采集和保存过程中的污染或变质,以及选用的分析方法的偏差;

f) 粒径分布和生物利用度;

g) 个人防护装置的不同效果。

A.9.3 本部分应在职业卫生专业技术人员指导下使用。

8 附录B(资料性附录)新增职业接触限值的主要起草单位及主要起草人

本部分汇总增加了近年来研制、修订的28种工作场所空气中化学有害因素职业接触限值。其中,化学有害因素24种、粉尘3种、生物因素1种。汇总增加近年来审定通过的13种职业接触生物限值。各职业接触限值的检测方法分别见GBZ/T 160和GBZ/T 300系列。

新增工作场所空气中化学有害因素职业接触限值的主要起草单位及主要起草人见表B.1。

表 B.1 新增工作场所空气中化学有害因素职业接触限值的主要起草单位及主要起草人

序号 | 立项名称 | 化学有害因素名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 |

1. | 限值 | 碲及其化合物(不含 碲化氢)(按Te计) | 制所,中国合格评定国家认可中心。 | 谢广云、吕京、贺锡雯、崔涛。 |

2. | 的职业接触限值及测定 | 江苏省疾病预防控制中心、南京医科大学、 院、扬州市疾病预防控制中心、镇江市疾病 预防控制中心。 | 朱宝立、张锋、许建宁、王全 凯、曹文东、张红兵、邵华、 张志虎、蔡翔、窦建瑞、姜方 平、葛琴娟、谢石、钱海洋。 | |

3. | 丙烯菊酯 | 制所、河北联合大学公共卫生学院。 | 李斌、关维俊、肖经纬、庞淑 兰、邢彩虹、王海华、李忠生、 孟会林、崔涛、鱼涛、王茜、 白玉萍、陈刚。 | |

4. | 铵粉尘容许浓度 | 国航天科工集团六院四十六所、大连大化集 团有限责任公司医院、中国航天科工集团内 蒙古航天医院、湖北襄阳新东方化工有限责 任公司医院。 | 彭开良、赵素丽、邵元鹏、赵 培枫、吕新民、李艳萍、巫丰 宏。 | |

5. | 及测定方法 | 工业酶混合尘 工业酶 | 防控制中心、河北省卫生监督所、昆山市疾 病预防控制中心、诺维信(中国)投资有限 公司。 | 梁友信、雷玲、朱菊一、郑玉 新、黄文燕、练海泉、张博、 施健、崔军。 |

6. | 限值和测定方法 | 十溴联苯醚 | 湖北省疾病预防控制中心、华中科技大学同 院。 | 史廷明、闻胜、陈卫红、孙刚 涛、刘家发、王景江、陈明、 李永刚、邵华、单永乐。 |

7. | 二噁英职业接触限值和 | 二噁英类化合物 | 职业病防治中心。 | 陈卫红、张敏、史廷明、王丽 华、祁成、闻胜、翁少凡。 |

序号 | 立项名称 | 化学有害因素名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 |

8. | 甲硅烷的职业接触限值及 | 湖北省疾病预防控制中心、华中科技大学 防治院。 | 史廷明、夏颖、古娜利、陈卫 红、邵生文、闻胜、杨晓琳、 易桂林。 | |

9. | 值及测定方法 | 过氧化甲乙酮 | 天津市疾病预防控制中心、江苏省疾病预 防控制中心。 | 赵淑岚、刘静、张万超、张明、 杨雪莹、李梅莉、张巧耘。 |

10. | 业接触限值及测定方法 | 苄基)-4-羟基香豆 素) | 省宿迁市疾病预防控制中心、江苏省泗阳 县疾病预防控制中心。 | 许建宁、付朝晖、 王全凯、 刘黎、俞文兰、谢广云、李军 延、张恒东、周新亚、姚成宜、 何仁伟、丁绪高、张桂平。 |

11. | 化锡职业接触限值及测定 | 三甲基氯化锡 | 广东省职业病防治院、广东省清远市疾病 预防控制中心、广东省清远市清新县疾病 广东省中山市疾病预防控制中心、广东省 东省医学实验动物中心。 | 吴邦华、唐小江、杨爱初、黄 汉林、康利莎、李南春、张晋 听、王国彬、谢玉璇、赖关朝、 林忠宁、葛怡琛、阮小林、睢 罡、武昕、戎伟丰、黄明、郑 少银、胡建辉、单金华、钱亚 玲、任雪峰、李小亮、李来玉。 |

12. | 业接触限值及测定方法 | 双酚A | 复旦大学公共卫生学院、巴陵石化公司职 业病防治所。 | 周志俊、任东升、何永华、邬 春华、常秀丽、李国宏、谢美 意。 |

13. | 业接触限值和测定方法 | 疾病预防控制中心、江苏省宿迁市疾病预 防控制中心。 | 许建宁、付朝晖、 王全凯、 俞文兰、张恒东、李建国、邵 华、周新亚、谢广云、刘黎。 | |

14. | 棉、矿渣棉)职业接触限 | 棉、岩棉) | 省疾病预防控制中心、南京市栖霞区疾病 心、北京市疾病预防控制中心、华中科技 节能材料协会。 | 李涛、朱晓俊、陈永青、张敏、 徐岚、葛琴娟、刘丽萍、张恒 东、韩恩龙、韩磊、贾晓东、 王如刚、杨磊、张德信、许妍。 |

15. | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心、广东省 心、四川省疾病预防控制中心。 | 林琳、刘渠、张茂棠、李刚、 于碧鲲、陈浩、丁鸿、崔鹂、 朱志峰、陈伟峰、陈青松、陈 卫、杜洪凤。 | ||

16. | 醚职业接触限值及其测定 | 天津市疾病预防控制中心、江苏省疾病预 防控制中心、兵器工业卫生研究所。 | 赵淑岚、张健、封琳敏、张万 超、刘静、王延让、李小娟、 周长美、唐虹、时作龙、赵琼、 汪冀。 |

序号 | 立项名称 | 化学有害因素名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 |

17. | 丁基醚职业接触限值及 | 广东省职业病防治院、广东省深圳市职业 病防治院、中国石油化工股份有限公司广 州分公司、中国石油化工股份有限公司茂 名分公司职业病防治所。 | 吴邦华、黄汉林、戎伟丰、阮 小林、赖关朝、黄珊红、杨爱 初、谢玉璇、越飞、吴川、朱 燕群、何嘉恒、崔凡、陈慧峰。 | |

18. | 复旦大学公共卫生学院、无锡市疾病预防 | 周志俊、徐甫、常秀丽、邬春 华、李卫华、秦宏、丁道正。 | ||

19. | (2,4滴) | 研究所、河北省疾病预防控制中心。 | 谭枫、许建宁、王全凯、宁康、 朱钰玲、谢广云、温亚男、张 恒东、龚伟、邵华、唐仕川、 李建国、付朝晖、张志虎、韩 磊、张锋、谢韬、秦振顺、赵 春香、余再、李欢欢。 | |

20. | 亚砜的职业接触限值及 | 湖北省疾病预防控制中心、华中科技大学 防控制中心。 | 史廷明、江中发、邵生文、罗 苹、张海、卫婷婷、黄健、姚 永祥、毛燕妮、闻胜、陈卫红、 徐勇、余青、杨勇。 | |

21. | 胺职业接触限值及测定 | 对苯二胺 | 天津市疾病预防控制中心、浙江省疾病预 无锡市第八人民医院、上海市疾病预防控 制中心、天津市东丽区疾病预防控制中 心、天津市北辰区疾病预防控制中心、浙 江省台州市疾病预防控制中心。 | 张明、张美辨、刘静、刘保峰、 曾强、赵淑岚、樊琳、方兴林、 朱宝立、缪荣明、周利红、张 露新、顾文奎、谢红卫、方家 阳。 |

22. | 职业接触限值及测定方 法 | 制所、江苏省疾病预防控制中心、北京市 劳动保护科学研究所、河北省疾病预防控 制中心、辽宁省疾病预防控制中心。 | 张志虎、门金龙、陈学磊、谭 枫、许建宁、潘兴富、王全凯、 唐仕川、付朝晖、张恒东、张 锋、李建国、秦振顺、宁康、 孟潇、张梦萍、邵华。 | |

23. | 限值及测定方法 | 江苏省疾病预防控制中心、南京医科大 学、江苏省淮安市疾病预防控制中心、江 苏省淮安市淮安区疾病预防控制中心。 | 朱宝立、龚伟、李小娟、刘炘、 吕中明、韩磊、丁恩民、陈晓 敏、王海军。 | |

24. | 的职业接触限值及测定 | 莠去津 | 中国疾病预防控制中心、中国疾病预防控 病防治研究院、河北省疾病预防控制中 工业协会。 | 谭枫、许建宁、谢广云、温亚 男、王全凯、张志虎、邹薇、 张恒东、张锋、曹承宇、齐武、 秦振顺、赵春香、宁康、谢涛、 刘红梅。 |

已发布职业接触生物限值标准的主要起草单位及主要起草人见表B.2。

表B.2 已发布职业接触生物限值标准的主要起草单位及主要起草人

序号 | 原标准名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 | |

1. | 尿中马尿酸、终末呼出气甲苯 | 沈惠麒、胡宣扬。 | ||

2. | 尿中三氯乙酸 | 北京市劳动卫生职业病防治研究所 | 王顺珍、赵素娟、陈震阳。 | |

3. | 血中铅 | 吴宜群、汤晓勇、李春玲、唐瑾。 | ||

4. | 尿中镉、血中镉 | 黄金祥、赵阳、任振斌。 | ||

5. | 血中碳氧血红蛋白 | 黄明芳、高青。 | ||

6. | 上海医科大学劳动卫生教研室 | 薛寿征、周志俊。 | ||

7. | 尿中2-硫代噻唑烷-4-羧酸 | 简乐、陈苘。 | ||

8. | 尿中氟 | 复旦大学劳动卫生教研室 | 贾晓东、金泰廙。 | |

9. | 沈惠麒、沈波、聂兴田。 | |||

10. | 中国疾病预防控制中心职业卫生中毒控制所、辽宁辽阳153医院。 | 郑玉新、刘玉瑛、王雅文、王强、庞朝强。 | ||

11. | 尿中2,5己二酮 | 深圳市疾病预防控制中心 | 庄志雄、黄先青、何家禧。 | |

12. | 尿中总五氯酚 | 天津市卫生防病中心 | 王延让、杨雪莹、李建国、张健、李浩、张吴、赵淑岚。 | |

13. | 尿中总汞 | 朱秋鸿、黄金祥、孙道远、闵珍、张福钢。 | ||

14. | 尿中总铬 | 贾光、张济、刘岚铮、沈惠麒。 | ||

15. | 尿中总酚 | 上海市化工职业病防治院、宝钢团上海梅山有限公司卫生防疫站。 | 王洁、李思惠、金惜雯、朱毅贞、舒佩玲。 |

序号 | 立项名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 | |

1. | 尿中草甘膦 | 江苏省疾病预防控制中心、南京医科大学、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、山东省职业卫生与职业病防治研究院、扬州市疾病预防控制中心、镇江市疾病预防控制中心、南京市职业病防治院、昆山市病预防控制中心。 | 朱宝立、张锋、刘忻、许建宁、张志虎、朱道建、窦建瑞、姜方平、葛琴娟、谢石、潘丽萍、沈欢喜。 | |

2. | 血中N甲基氨甲酰血红蛋白加合物(NMHb) | 钱亚玲、徐承敏、路艳艳、柴剑荣、张幸、陈伟国、唐红芳、阮征、刘强、刘丹华、王晗、朱海豹、潘吉、吴吴、孙川、李涛、张海娟、沈利明。 | ||

3. | 尿中锑 | 宋为丽、黄忠科、张裕曾李小萍易桂林郑丹徐晓丽王敏、江金凤、陈志亮、付小蕾。 | ||

4. | 尿中卜溴丙烷 | 无锡市第八人民医院(无锡市职业病防治医院)、天津市疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、复旦大学公共卫生学院、北京大学公共卫生学院、江苏省宜兴市瑞济医院。 | 缪荣明、朱宝立、杨德一、张明、高峰、周志俊、王生、周长美、丁帮梅、吴为民、尤德宏、孙先锋。 | |

5. | 山东省疾病预防控制中心、复旦大学公共卫生学院、山东省职业卫生与职业病防治研究院、中国石化股份有限公司齐鲁分公司环境和职业卫生监测站。 | 程学美、周景洋、孔凡玲、赵敬、 侯宏卫、夏昭林、张霞、聂兴田、 李仁波、陈欢、杨绪廷、潘祥凯。 | ||

6. | 尿中丙酮 | 宋世震、梅勇、叶方立、周婷、吴磊、孙丹陵、姚群峰、许兵、孙荣斌、卢星星。 | ||

7. | 尿中二氯甲烷 | 曾强、张明、杨德一、缪荣明、刘渠、赵淑岚、刘保峰、刘静、于碧鲲、崔鹂、张万超、宋文利。 | ||

8. | 尿中甲基马尿酸 | 宋为丽、梅勇、王敏、江金凤、 陈振龙、张玲、黄忠科、毛革诗、邵生文。 | ||

9. | 张明、杨德一、王倩、赵淑岚、刘保峰、李建国、刘静、宋文利。 |

9 第1号修改单

《工作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1—2019)第1号修改单

9.1 一、第 4.1 条 表 1 序号 12 的内容修改为:

9.2 二、第 4.4 条 表 4 增加序号29,内容为:

| 序号 | 接触的化学有害因素 | 生物监测指标 | 职业接触生物限值 | 采样时间 | ||

| 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | |||

| 29 | 三甲基氯化锡 | Trimethyltin chloride (TMT) | 尿中三甲基氯化锡 | Trimethyltin chloride in urine | 500 µg/g Cr | 不做严格限定 |

| 血中三甲基氯化锡 | Trimethyltin chloride in blood | 200 µg/L | 不做严格限定 | |||

9.3 三、附录 B 表 B.1 增加序号25,内容为:

| 序号 | 立项名称 | 化学有害因素名称 | 主要起草单位 | 主要起草人 |

| 25 | 工作场所空气中苯接触限值 | 苯 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、江苏省疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心、山东省职业卫生与职业病防治研究院、扬州市疾病预防控制中心。 | 邢彩虹、程秀荣、韩磊、王姿欢、贾强、崔师伟、朱宝立、邵华、胡丽、窦建瑞。 |

9.4 四、附录 B 表 B.3 增加序号14,内容为:

11 标准解读

劳动者在职业活动中可能接触工作场所存在或产生的各种职业性有害因素,包括化学、物理和生物性有害因素。当接触的有害因素作用于人体的浓度(强度)与时间超过一定限度,机体不能代偿其所造成的功能性或器质性病理改变,就会出现健康损害。对于职业危害的接触,世界各国通常通过立法制定职业接触限值进行控制,目的是确定安全的容许接触水平,降低职业接触风险,确保劳动者避免因接触有毒有害物质而产生或出现不良健康效应。因此,制定本标准的目的是指导用人单位采取预防控制措施,避免劳动者在职业活动过程中因过度接触化学有害因素而导致不良健康效应。

职业接触限值是职业性有害因素的接触限制量值,是劳动者在职业活动中长期反复接触某种或多种职业性有害因素,绝大多数接触者不引起不良健康效应的容许接触的安全水平。当劳动者接触职业性有害因素的浓度(强度)低于对应的限值时,即使不配戴防护用品,也不至于出现不良健康效应。因此说,工作场所化学有害因素职业接触限值是用人单位评价工作场所卫生状况、劳动者接触化学有害因素程度以及防护措施效果的重要技术依据,是实施职业健康风险评估、风险管理及风险交流的重要工具,也可作为设定工作场所职业病危害报警值的参考值。工作场所化学有害因素职业接触限值也是职业卫生监督管理部门实施职业卫生监督检查、职业卫生技术服务机构开展职业健康风险评估以及职业病危害评价的重要技术依据。

我国工作场所化学有害因素职业接触限值最早起步于1950年,国家组织专家翻译了原苏联国家标准《工厂设计卫生条例(1327-47)》,1956年原国家建委与卫生部发布《工业企业设计暂行卫生标准(标准101-56)》,在标准的附件中规定了85种物质(编号53个)的最高容许浓度(MAC)。1962年,原国家卫生部、基建委及全国总工会对标准101-56进行了修订,联合颁布《工业企业设计卫生标准》(GBJ 1-62)。1979年,卫生部等8部委共同发布《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79),车间空气中有害物质最高容许浓度达到120项。2002年,为配合《职业病防治法》的实施,卫生部修订了工作场所有害因素职业接触限值,并采纳了国际公认的时间加权容许浓度和短时间接触浓度概念。2007年再次对其进行了修订,按照职业性有害因素的性质分别形成化学因素(GBZ 2.1-2007)和物理因素(GBZ 2.2-2007)职业接触限值两个部分,包括360余种化学和物理因素的职业接触限值。

自2007年以来,用人单位及职业病防治专业人员在职业病防治实践工作中反映一些亟待解决的问题,例如:如何界定职业接触、在什么情况下应当采取职业卫生行动、如何将工作场所职业性有害因素检测结果与职业接触限值进行比较、特殊工作时间制的职业接触限值校正问题以及新制修订的职业接触限值及时纳入标准等问题。为此,起草组在上述工作基础上,复习了国内外毒理学、职业流行病学资料及最新研究成果,对标准概念、文本结构、职业病危害控制原则、职业接触评估等进行了修订,对个别接触限值进行了调整,增订了近年来审议通过的职业接触限值,进而形成更新版本。

本标准在编制过程中,遵循以下原则:1、遵循《中华人民共和国职业病防治法》并与其配套规章相衔接的原则;2、突出标准科学性的原则;3、坚持既符合现阶段我国经济技术发展水平,又借鉴国外职业接触限值,秉持技术可行的原则。

修订后的标准框架包括正文和两个附录。正文包括:1、范围,阐述本标准规定的内容和适用范围。2、规范性引用文件;3、术语和定义,包括14个术语或定义;4、卫生要求,包括工作场所空气中化学有害因素容许浓度、粉尘容许浓度和生物因素容许浓度以及职业接触生物限值;5、监测检测原则要求;6、工作场所化学有害因素接触的控制原则及要求。标准附录A正确使用说明,包括制定工作场所化学有害因素职业接触限值的目的、不同类型职业接触限值的正确运用、对未制定职业接触限值的化学物质的控制原则、对混合接触的控制、不同工时制职业接触的评价要求、经皮吸收、致敏作用、致癌作用、生物接触限值与生物监测、应用职业接触限值时需要注意的事项等。附录B列出了新增职业接触限值的主要研究单位及主要研究人员。

与GBZ 2.1 -2007相比,本次修订除编辑性修改外,主要的技术性修改包括:1、增加6项规范性引用文件;2、增加职业接触、不良健康效应、临界不良健康效应、峰接触浓度、接触水平、职业接触限值比值与混合接触比值、行动水平、生物监测、生物接触限值共9个与职业接触限值相关的概念或定义;删除原标准中的工作场所、工作地点、总粉尘、呼吸性粉尘及空气动力学直径5个概念和术语;引进峰接触浓度概念并替代超限倍数;3、汇总增加了近年来年研制、修订的28种化学有害因素的职业接触限值;4、调整8种化学物质的中文或英文名称、8种物质的CAS号,增加2种物质的CAS号;5、增加16种物质的致敏标识、4种物质的皮肤标识和14种物质的致癌标识,调整7种物质的致癌标识;6、将一氧化氮接触限值并入二氧化氮的接触限值;7、明确列出制定职业接触限值时依据的不良健康效应;8、增加了生物监测指标和职业接触生物限值,汇总15项已发布职业接触生物限值标准、增加了近年来审定通过的13项职业接触生物限值;9、进一步完善了监测检测方法的相关要求;10、增加了工作场所化学有害因素职业接触控制原则、职业接触等级分类控制等要求;11、进一步细化、完善了正确使用本标准的说明。