2 英文參考

Zútonggǔ BL66[中國鍼灸學詞典]

zútōnggǔ[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

B66[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

BL66[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

| 穴位 | 足通谷 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Zutonggu | ||

| 羅馬拼音 | Tungku | ||

| 美國英譯名 | Communicating the Valleys | ||

| 各國代號 | 中國 | BL66 | |

| 日本 | 66 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | V66 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | B66 | ||

| 英國 | B66 | ||

| 美國 | BI66 | ||

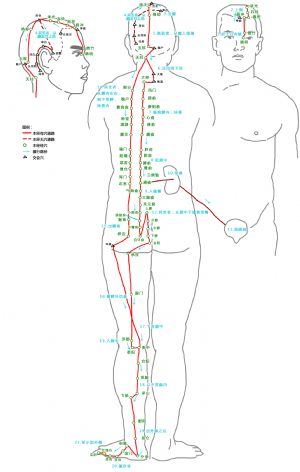

足通谷爲經穴名(Zútonggǔ BL66)[1]。出《黃帝內經靈樞·本輸》。屬足太陽膀胱經[1]。足通谷是足太陽膀胱經的滎穴,五行屬水[1][2]。足即足部,通即通過,谷即山谷,此穴在足部本節前凹陷處,脈氣由此通過,故名足通谷[2]。足通谷主治頭項,下肢等疾患:如頭痛,眩暈,鼻塞,鼻衄,舌腫,目赤,熱病汗不出,頸項強痛,腰膝痠痛,癲狂,疝氣,瘧疾,頭痛,項痛,目眩,目弦,項強,癲癇,現代又多用足通谷治療精神分裂症,神經性頭痛,哮喘,精神病,頸椎病,慢性胃炎,功能性子宮出血等。

5 穴名解

足即足部,通即通過,谷即山谷,此穴在足部本節前凹陷處,脈氣由此通過,故名足通谷[2]。

通,通暢,疏通,洞達也。谷,陰象也。本穴爲足太陽膀胱經所流之滎穴,脈氣通於足少陰腎經的然谷,本穴以下爲“至陰”,張隱庵謂本穴“通於足少陰之然谷,故名通谷”。更以本經至此接近陰經,亦通谷爲陰象之義。[3]

7 所屬部位

足部[4]

8 足通谷穴的定位

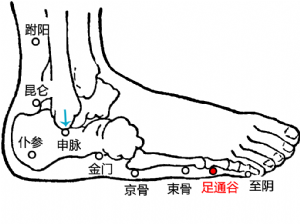

標準定位:足通谷穴在足外側,足小趾本節(第5蹠趾關節)的前方,赤白肉際處[4]。

足通谷穴位於蹠區,第五蹠趾關節的遠端,赤白肉際處。伸足取穴[4]。

足通谷穴在足部的位置

足通谷穴在足部的位置

10 足通谷穴穴位解剖

足通谷穴下爲皮膚、皮下組織、趾短、長屈肌腱、小趾近節趾骨骨膜。有趾底動、靜脈。分佈着趾底固有神經及足背外側皮神經。皮膚爲足背和足底皮膚移行部位,皮厚,由足背外側皮神經和足底外側神經的淺支重疊分佈。皮下筋膜內,足趾的淺靜脈注入足背靜脈網的外側,並有纖維束連於皮膚和足筋膜。針由皮膚、皮下筋膜穿足底深筋膜,在小趾近節趾骨下方,經趾骨和趾長、短肌(腱)之間,該肌由脛後神經及其分支足底外側神經支配。

10.1 層次解剖

10.2 穴區神經、血管

12 足通谷穴主治病證

足通谷主治頭項,下肢等疾患:如頭痛,眩暈,鼻塞,鼻衄,舌腫,目赤,熱病汗不出,頸項強痛,腰膝痠痛,癲狂,疝氣,瘧疾,頭痛,項痛,目眩,目弦,項強,癲癇,現代又多用足通谷治療精神分裂症,神經性頭痛,哮喘,精神病,頸椎病,慢性胃炎,功能性子宮出血等。

足通谷主治頭項、下肢等疾患。如頭痛、眩暈、鼻塞、鼻衄、舌腫、目赤、熱病汗不出、頸項強痛、腰膝痠痛、癲狂、疝氣。瘧疾等[8]。

17 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:342.

- ^ [2] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [3] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:90.

- ^ [5] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:856.

- ^ [6] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:261.

- ^ [7] 查煒.經絡穴位按摩大全[M].南京:江蘇科學技術出版社,2014.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:87.