6 概述

經皮腎鏡術已成爲腔道泌尿外科的重要內容,它擴大了泌尿外科腔道手術的臨牀實用價值,改變了許多有關上尿路疾病診治的傳統概念,提高了診治水平。

1954年Goodwin等首先報道了經皮腎造口術,到20世紀70年代後期,Smith、Miller、Lange和Fraley纔將腎造口作爲通道用於診斷和治療上尿路疾病。20世紀80年代初,國外各大醫院都已較廣泛地開展這項工作。雖然由於80年代中、後期各種體外衝擊波相繼問世,使得許多的腎和輸尿管結石的治療不需要經皮腎鏡術,但經皮腎鏡技術仍在其他方面得以應用。

目前所使用的腎鏡有金屬硬腎鏡及纖維可變腎鏡。前者有多功能腎鏡、直視治療腎鏡、直角腎鏡及30°旁視腎鏡,後者與膽道鏡通用。可隨意調整轉換視野方向,操作方便,觀察清晰。各類腎鏡及其附件皆配備成套。

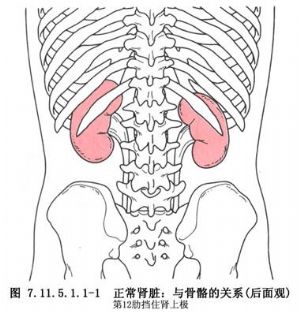

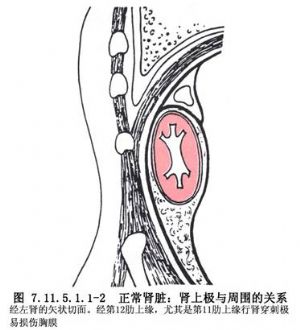

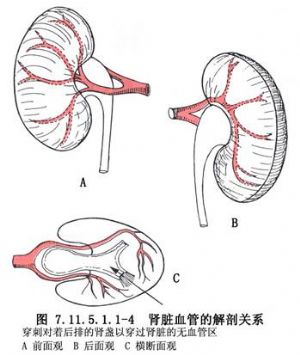

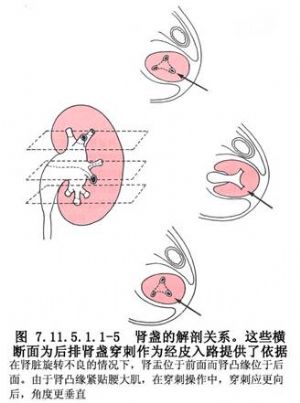

腎臟的解剖見下圖(圖7.11.5.1.1-1~7.11.5.1.1-5)。

8 術前準備

1.常規實驗室檢查 包括血、尿常規,出凝血時間,肝腎功能,血清電解質及尿培養。

2.影像學檢查 包括腹部平片,IVU正側位及斜位片,瞭解腎盂腎盞結構,確定穿刺路徑。做腹部B超,瞭解腎臟與鄰近器官的關係。

4.貧血體弱或做手術困難者應適量備血。

5.術前一天午夜後禁食水。

6.術前給予鎮靜劑和止痛劑。

7.輸尿管插管 儘管同時行逆行輸尿管插管會給病人增添不適,但實踐證明它有很多優點:①輸尿管導管可緩慢填充造影劑,使集合系統顯影,可避免術前做大劑量靜脈腎造影和減少腎盂穿刺。②有助於防止小結石或碎石後小碎片進入或存留於輸尿管;持續腎盂灌注,可防止腎盂內血塊形成。③通過導管注入等滲鹽水,保持腎盂擴張狀態,便於穿刺造口;使用可彎性膽道腎鏡時,更能顯示出經導管灌注的優越性,比如在使用擴張器擴張時,可降低腎盂穿孔的機會;如果發生腎盂嚴重穿孔,能夠通過輸尿管導管插入導絲,沿此導絲可順利、準確地置入腎造口管或輸尿管支架管。④用血管造影型或氣囊型輸尿管導管,能把輸尿管結石推回至腎盂內。⑤當腎造口管放置失敗或發生腎盂穿孔繼發尿外滲時,輸尿管導管可提供充分引流。

10.腎鏡是通過工作鞘進行操作的,術中需持續灌注,並不斷有液體流出。爲保持手術野乾燥和防止水流滿臺、滿地,或流入X線機內,引起病人不適,或導電意外以及損壞機器,必須鋪一塑料無菌孔單或側單,用安息香樹膠(benzoin)粘貼皮膚,其外側緣下垂,有一漏斗形袋接置於污桶內,沖洗液即流入桶內(圖7.11.5.1.1-6)。

9 麻醉和體位

若爲一次完成法,即用氣管內插管全麻。硬脊膜外腔阻滯麻醉雖可,但病人很難忍受長時間俯臥位,一旦發生心血管和呼吸系統意外,不易處理。若爲即時兩步完成法,或延遲兩步完成法,第一步在局麻下進行,第二步在氣管內插管全麻下進行。

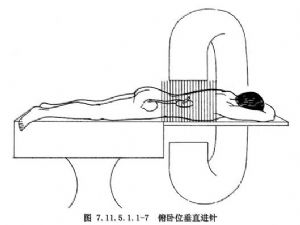

體位:一般取俯臥位(圖7.11.5.1.1-7)。有的爲從側後方穿刺進入腎臟,病人穿刺側墊高30°,這是最簡單的方法,穿刺針和X線束在一個方向線上,針幾乎垂直於X線機臺。

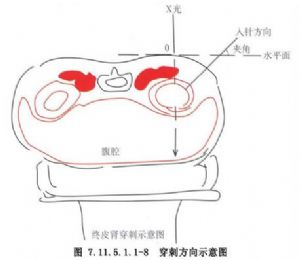

用這種方法,術者的手和麪部要接受大量的放射線。爲解決這一問題,每進針1cm,操作者將手撤離,間斷用X線熒光屏監視。另一種方法是病人取俯臥位,針不是垂直,而是在腋後線與第12肋下緣點,斜向30°角穿刺,然後轉動C-臂X線機,可達到前述同樣效果(圖7.11.5.1.1-8)。

10 手術步驟

經皮腎鏡檢查的主要手術步驟爲穿刺,建立並擴張由皮膚至腎內的通道,插放腎鏡。

10.1 1.穿刺

在X線-熒光屏增強-電視顯像系統或B型超聲掃描引導下,用長20cm、內有針芯的穿刺針,經選定的穿刺點由皮膚緩慢刺入,直達腎盞或腎盂,拔出針芯有尿液滴出即說明穿刺成功。

10.2 2.插入導絲

拔出針芯後,妥善固定穿刺針。在有尿滴出的情況下,迅速將導絲插入,在X線指引下將其插至輸尿管內。若第一步導絲未能進入輸尿管,可通過留置的血管造影導管,置入一頭鬆軟倒“J”形的導絲,較易進入輸尿管內(圖7.11.5.1.1-9)。

10.3 3.擴張通道

爲使通道能夠通過24~26F的腎鏡,可採用不同的擴張器如內鏡式硬金屬擴張器、半硬擴張器、帶囊擴張器擴大通道。擴張器的選擇取決於病變、病人身體素質和麻醉類型。使用金屬擴張器,必須按擴張器大小序列逐個連貫套入,而不能跳越,否則就不易通過,或可能超越引導杆圓珠端,損傷腎盂內壁。通道彎曲時,硬的金屬引導管不能隨工作導絲進入,若強行用力,會造成腎實質或集合系統撕裂,或導致引導杆彎曲。如果金屬杆不易通過,一定不要用金屬擴張器。鑑於上述種種情況,金屬擴張器使用較少。

當通道已擴至10~12F時,就要放置2根導絲,1根較硬,是作爲繼續引導14~34F擴張器用的,稱爲“工作導絲”。若不硬,很易摺疊、彎曲,妨礙擴張器通過。使用時,用力適當,勿過猛過快,以免其鬆軟的頭段和導絲硬部連接處變彎,或穿透腎盂,或進入腎實質。一旦發生,很難從導管拔出。

擴張器進入通道後,應用熒光屏進行監視,務必使擴張器長軸和工作導絲一致,至腎盂即可。不要過分向前,以免導絲彎曲。同樣,軸線不一致,易使通道內導絲彎曲,既妨礙拔出,又妨礙插入。擴張到30F後,將28F工作鞘置入通道內。

擴張時注入一些造影劑,有助於看清腎盂,可以發現是否有穿孔。如果有小穿孔,可繼續擴張,檢查結束後,留置一根大的腎造口管作引流。若穿孔較大,有大量外滲,即應終止操作,放置大的腎造口管,並留置1根順行導管作爲輸尿管支撐和引流管,以免沖洗液進入腹膜後間隙。腎鏡應在穿孔癒合後進行,通常需2~3d。

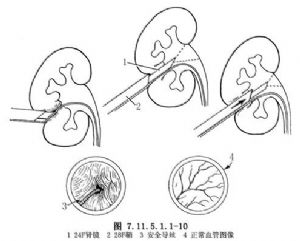

10.4 4.插入腎鏡

拔出擴張器,置入鏡鞘後,工作導絲仍留在鞘內,再沿工作導絲插腎鏡於鞘內,拔出導絲後即可進行檢查(圖7.11.5.1.1-10)。

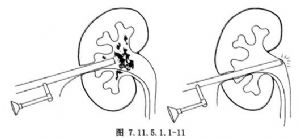

插入腎鏡時,最初視野常被血塊阻擋而模糊不清,可將血塊從腎盂內衝出、吸出或抽出。視野也可見一片白色,這是腎鏡的物鏡面頂着腎盂粘膜所致,只要往後退稍許,離開集合系統壁即可。沖洗即可擴張腎盂(圖7.11.5.1.1-11),進而可進行各項檢查及治療。

10.5 5.安置腎造口管

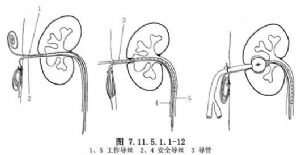

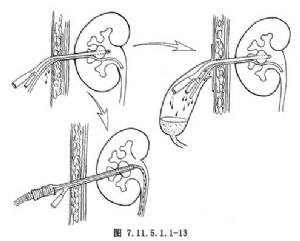

腎鏡操作結束後,拔除腎鏡,通過鏡鞘直接插入1根導管到集合系統而不用導絲,經注射造影劑證實在其內之後,即可拔出鏡鞘。也可經腎鏡置一工作導絲入輸尿管中,依次拔出腎鏡和鏡鞘,而後沿工作導絲置入24F腎造口管(圖7.11.5.1.1-12)。拔除工作導絲之前,必須用造影劑造影,肯定其在腎盂內。造口管必須用絲線縫扎固定於皮膚,造口蓋以無菌敷料。造口管接無菌一次性引流尿袋(圖7.11.5.1.1-13)。

11 術中注意要點

經皮腎鏡術是一項操作繁雜,應用器械、導絲、導管等較複雜的技術,手術操作須輕柔、細緻、準確,否則將使手術失敗或導致嚴重併發症。

術中靜脈輸入液體、甘露醇和呋塞米,有助於保持視野的清晰和防止沖洗液腎盂-腎反流。

檢查者操作一定要輕柔,任何不適當的力量都可造成腎造口的假道、腎盂穿孔和出血。對曾做過手術的“凍結”腎臟特別要注意,因腎臟已固定,腎鏡操作活動受限制,稍有過大的活動就可造成腎實質撕裂。

12 術後處理

1.手術當天,不宜過多活動,不宜翻身過猛,經靜脈給予抗生素。補液量稍多,給利尿劑,有利於碎石片和集合系統內血塊排出。若發生痙攣痛,可給予解痙劑、止痛劑。術後2~3d可起牀。

2.保持腎造口管引流通暢,特別注意造口管和引流袋之間的接頭口徑需大,以利血塊通過,防止腎造口和安全導絲(或導管)脫出。

3.腎造口引流袋每日更換1次,引流袋高度不能超過腎臟平面,以防引流液倒流,引起腎內感染。通常術後48h引流液即無血色,少數可延至4d後。血色重者可局部給予毛細血管收縮止血劑。

4.根據腎鏡操作範圍、損傷情況、腎造口擴張過程中的情況及術中術後引流液血色輕重,決定腎造口管拔除時間,通常在72h~6d。若經皮穿刺和通道擴張,碎石取石順利,術中出血少,術後引流通暢,24~48h引流液即清澈,首先拔除安全導絲或導管。夾住腎造口引流管,病人無不適,造口管周邊不溢出引流液,泌尿系X線平片無結石殘留於輸尿管內,必要時在熒光屏監視下,經造口管注入靜脈造影劑,證明腎盂及全輸尿管引流通暢,72h後,腎造口管內插入相應的閉孔器,將Malecot管伸直,或氣囊導尿管用注射器將囊中水吸盡後拔出,造口處填塞凡士林紗布條。

13 述評

經皮腎穿刺造口,若單純爲腎積水引流或行順行上尿路造影,在局麻下完成者,不易發生併發症。但作爲其他治療,有時可發生嚴重併發症。

1.腎盂穿孔 若在集合系統出現“脂肪”,意味着已發生腎盂穿孔,或腎鏡已穿出腎臟。液體大量外滲,若未及時發現,可致嚴重後果。若沖洗液爲等滲鹽水,液體大量外滲至腎周圍可被吸收,有產生類似TUR綜合徵的危險。此時應立即停止操作,放置腎造口管,經靜脈給予20%甘露醇和呋塞米,排出組織已吸收的沖洗液。腎造口管根據穿孔大小,放置5~14d。

2.出血 若操作正確,不致發生腎實質的大出血,多爲通道內的出血或滲血。一般留置較粗的造口管即可壓迫止血。此法無效者,可換一氣囊導尿管壓迫通道,以達止血目的。

3.感染 多發生於檢查前有尿路感染的病人。檢查前後數天內應用有效抗生素,可以預防。一旦發生感染,除延長抗生素應用期限外,應保持造口和引流通暢,延長引流時間。

4.腹膜後血腫 多因傷及腎臟血管所致。輕者血腫可自行吸收,嚴重者應急診探查止血。

5.腎周積尿 多因檢查及造口管位置不當、引流不暢使尿液溢至腎周圍組織中。應在檢查畢認真仔細地安放腎造口管,並經造影確定其正確位置。積尿少者可自行吸收,積尿多者應穿刺置管引流。