2 英文參考

Yánggāng BLA8[中國鍼灸學詞典]

yánggāng[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

B48[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

BL48[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

| 穴位 | 陽綱 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Yanggang | ||

| 羅馬拼音 | Yangkang | ||

| 美國英譯名 | Yang Principles | ||

| 各國代號 | 中國 | BL48 | |

| 日本 | 48 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | V43 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | B43 | ||

| 英國 | B43 | ||

| 美國 | BI48 | ||

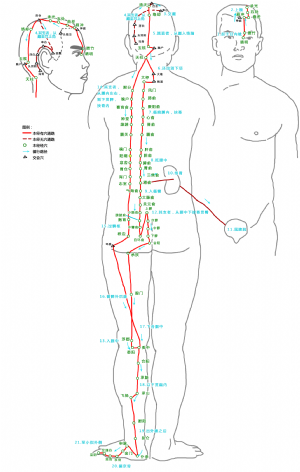

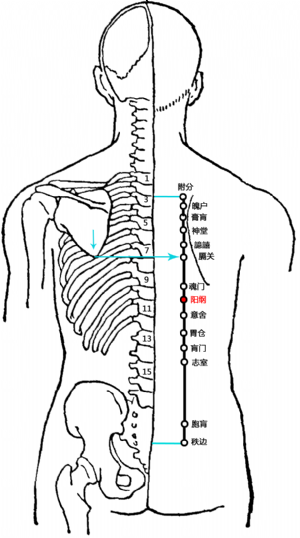

陽綱爲經穴名(Yánggāng BLA8)[1][2]。出《鍼灸甲乙經》。屬足太陽膀胱經[2][2]。陽爲陰之對,綱即統帥,此穴與膽俞平,膽爲甲木,統領陽氣,故名陽綱[2]。陽綱穴主治膽、胃、胸、腹等疾患:如飲食不下,脘腹膜脹,黃疸,消渴,不嗜食,身熱,脅肋痛,腸鳴,泄瀉,腹痛,脅痛,脘腹脹痛,腸鳴泄瀉,現又多用陽綱穴治療肝炎,胃炎,胸膜炎,消化不良,胃痙攣,肝炎,膽囊炎,膽道蛔蟲症,心內膜炎,肌內風溼病,蛔蟲性腹痛等。

5 穴名解

陽爲陰之對,綱即統帥,此穴與膽俞平,膽爲甲木,統領陽氣,故名陽綱[2]。

陽,意指六腑。《黃帝內經靈樞·終始》:“五臟爲陰,六腑爲陽。”綱,有督統之義。本穴屬膀胱經,與膽俞平。膽爲中正之官,中正爲陽道之綱紀,肝爲將軍,膽主決斷。肝膽依輔,陽綱之氣得以伸張矣。本穴適當胃俞、三焦俞、大腸俞、小腸俞、膀胱俞之上,《黃帝內經素問·六節髒象論》載:“凡十一髒,取決於膽也。”而爲臟腑之統綱,故名陽綱。[3]

6 所屬部位

背部[4]

9 陽綱穴穴位解剖

陽綱穴下爲皮膚、皮下組織、背闊肌、下後鋸肌、骶棘肌。有肋間動、靜脈後支。分佈着第八、九胸神經後支的外側支。皮膚由第九、十、十一胸神經後支的外側支重疊分佈。(參看膽俞穴)

9.1 層次解剖

9.2 穴區神經、血管

淺層有第10、第11胸神經後支外側皮支及其伴行動、靜脈分佈;深層有胸背神經和第10、第11胸神經後支的肌支及胸背動脈分支分佈[8]。

11 陽綱穴主治病證

陽綱穴主治膽、胃、胸、腹等疾患:如飲食不下,脘腹膜脹,黃疸,消渴,不嗜食,身熱,脅肋痛,腸鳴,泄瀉,腹痛,脅痛,脘腹脹痛,腸鳴泄瀉,現又多用陽綱穴治療肝炎,胃炎,胸膜炎,消化不良,胃痙攣,肝炎,膽囊炎,膽道蛔蟲症,心內膜炎,肌內風溼病,蛔蟲性腹痛等。

陽綱穴主治膽、胃、胸、腹等疾患:如飲食不下、脘腹膜脹、黃疸、消渴、不嗜食、身熱、脅肋痛等[8]。

16 參考資料

- ^ [1] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:729.

- ^ [2] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:288.

- ^ [3] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:90.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:252.

- ^ [7] 查煒.經絡穴位按摩大全[M].南京:江蘇科學技術出版社,2014.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:84.