7 概述

選擇性杏仁核-海馬切除術爲Wieser和Yasargil(1982)首創,由於電生理學的進展,認識到顳葉癲癇的致癇竈多數位於邊緣系統內側基底部,即杏仁核、海馬和海馬旁回,在顯微鏡下此結構又可清楚地辨認,因而使徹底切除這些結構,並保留顳葉外側皮質的完整成爲可能,其治療效果滿意。至1988年爲止Wieser等已實施此種手術181例,其中有1組術後平均隨訪47個月,術後癲癇發作消失者佔62%,發作極少(每年不超過1~2次)佔10%,顯著改善(癲癇發作減少90%)佔15%,改善不明顯(發作減少>50%但<90%和≤50%或發作更多)佔13%。此種手術術後視野無缺損,智商有所提高,病人生活能力改善,人格和行爲變好,學習和記憶力增強(圖4.9.3-1)。

8 適應症

選擇性杏仁核-海馬切除術適用於:

1.起源於單側顳葉內側基底結構的癲癇發作,並有典型的臨牀先兆或症狀。

10 術前準備

1.詳細的電生理檢查,應用立體腦電圖(SEEG)及卵圓孔電極(FO)確定致癇竈在顳葉內側基底部結構。

2.CT、MRI、PET、SPECT檢查,結構及功能異常區位於顳葉內側杏仁核和海馬回處,有利於癇竈定位。

3.着重瞭解臨牀發作的類型爲複雜部分性發作。

4.Wada試驗,確定優勢半球側及語言區。

12 手術步驟

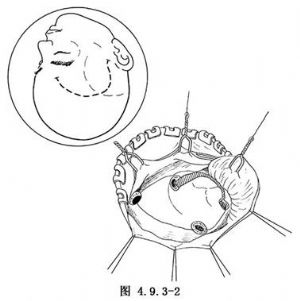

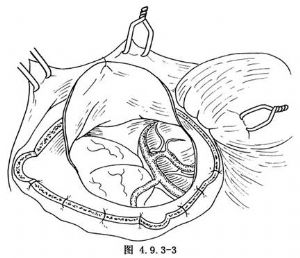

1.採用翼點開顱術,但皮膚切口應更向後2cm,以擴大開顱範圍,暴露顳葉,重要的是顯露出顳上回的前1/3(圖4.9.3-2)。將蝶骨嵴外側咬除或用高速微型鑽磨去,並向下至前牀突爲止。將外側裂上的硬腦膜呈半圓形切開,並將硬腦膜瓣翻向蝶骨嵴,縫合懸吊固定(圖4.9.3-3)。

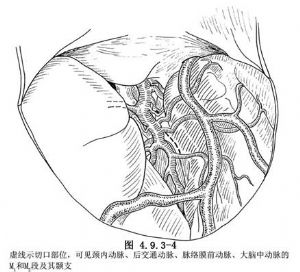

2.在視神經和頸內動脈之間打開蛛網膜,同時打開頸內動脈上面的和外側面的以及大腦前動脈A1段的蛛網膜,放出腦脊液,減少牽拉,認清後交通動脈、脈絡膜前動脈、鉤動脈和動眼神經(圖4.9.3-4)。然後,逐步分開外側裂,從頸內動脈分叉直至大腦中動脈分叉部,並向後超出1.5~2cm,暴露腦島的前1/3和M2段1~2cm。切開顳葉和額眶區之間的蛛網膜,向內牽開額葉,顯露頸內動脈、鉤回和海馬旁回。認出M1段的外側分支及顳極、前顳和中顳動脈,M2段圍繞島閾最高處,繼而轉向島溝下部。

3.於顳上回內側面,顳極動脈和前顳動脈之間,在M2段的前內方和M1段的外側做1~2cm長的皮質切口(圖4.9.3-4)。

4.杏仁核正好位於皮質之下數毫米處,可先打開下角,辨明杏仁核大小、方位、範圍後,用活檢鉗將杏仁核分塊咬除,並留送標本做病理檢查,或用吸引器輕輕吸除。切除杏仁核時應注意內側和內側基底部的視束勿受損傷,緊靠屏狀核、殼核和蒼白球的杏仁核內側部分應予保留。

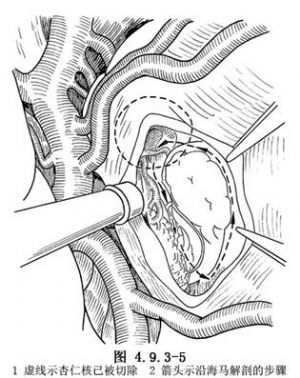

5.切除杏仁核後將顯微鏡從前下方調整對準後下方,向後切開下角2cm長,從下角尖進入三角區,暴露出脈絡叢和海馬腳,看清蓋在脈絡裂上的脈絡叢組織後,將其牽向外側,經此層透明的脈絡膜有可能見到脈絡膜前動脈和基底靜脈的腦室支(圖4.9.3-5)。

6.將脈絡叢翻向內側,用顯微剪或剝離子沿脈絡裂從前向後切開,完全暴露海馬傘穹隆帶和大腦腳外側。將脈絡膜前動脈的外側支(又稱鉤動脈)電凝切斷,在脈絡膜前動脈主幹處局部可用罌粟鹼棉片浸敷,防止血管痙攣。

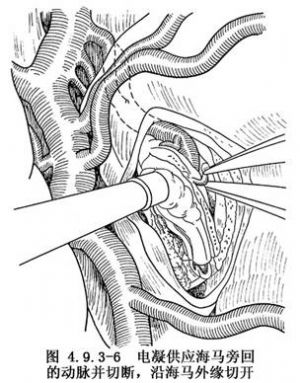

7.切開海馬、海馬旁回的脈絡裂後,稍向外牽拉,顯露大腦腳周圍大腦後動脈的P2段以及從P1或P2段發出緊貼P2旁的脈絡膜後內側動脈,將阿蒙(Ammon)角動脈電凝切斷。在大腦腳後緣水平,亦爲P2段分叉部平面(相當於外側膝狀體水平)橫斷海馬,沿海馬周圍的溝由前向後或由後向前切開(圖4.9.3-6),可將小的海馬靜脈及1~3支大的皮質靜脈一一電凝切斷,但要保護基底靜脈。抬起海馬旁回經軟膜下平面將之切除(圖4.9.3-7)。切除的標本測量長4cm,寬1.5cm,厚2cm。切除術野的小出血,應電凝止血。

8.切除完畢後,顳葉外側皮質復位,嚴密縫合硬腦膜。骨瓣復位,分兩層縫合頭皮。