2 英文參考

syndrome of chest outlet[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

4 解剖

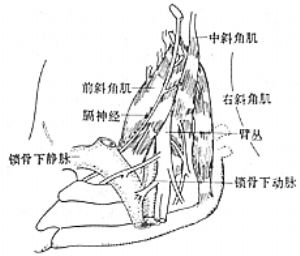

鎖骨下血管和臂叢神經通過頸腋管到達上肢。頸腋管近側段爲斜角肌三角和肋鎖間隙,遠側段爲腋段,其分界爲第1肋骨的外側緣。頸腋管的近側段上界是鎖骨和鎖骨下肌肉;下界是第1肋骨;前內側界是胸骨緣,胸鎖筋膜和肋喙突韌帶;後外側界是中斜角肌和胸長神經。前斜角肌插入附着在第1肋骨的斜角肌結節,將肋鎖間隙分成兩部分,前部內有鎖骨下靜脈;後部內有鎖骨下動脈和臂叢神經。遠側段是腋管,解剖結構有胸小肌,喙突,肱骨頭。該區域也是潛在的神經血管受壓區。胸廓出口綜合徵神經血管受壓常發生在頸腋管的近側段。

5 病因學

先天性或外傷因素導致解剖異常或動脈硬化所致。常見的壓迫因素有頸肋、第1肋、前斜角肌、鎖骨、硬化的動脈血管等。

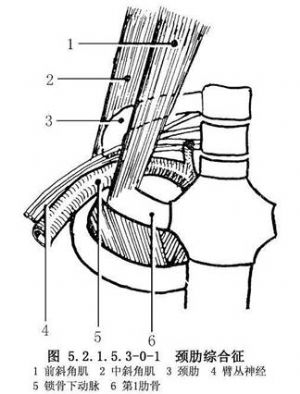

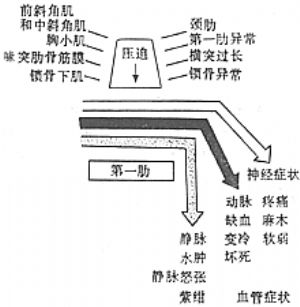

頸肋,爲常見原因,起自第7頸椎,遊離端位於前、中斜角肌之間。壓迫臂叢神經,發生頸肋綜合綜合徵。(cervical rib syndrome)(圖5.2.1.5.3-0-1)。

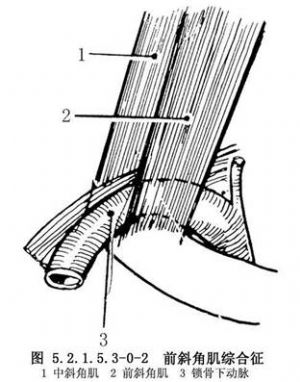

第1肋畸形,同時伴前、中斜角肌肥大,腱樣化,或附着部位異常,使斜角肌三角間隙變小,引起前斜角肌綜合徵(scalenus anticus syndrome)(圖5.2.1.5.3-0-2)。

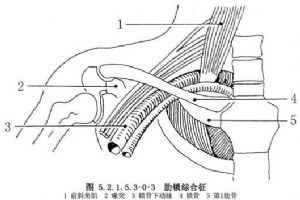

肋鎖間隙狹窄,肩後伸牽拉時,鎖骨下血管受擠壓,引起肋鎖綜合徵(costoclavicular syndrome)(圖5.2.1.5.3-0-3)。

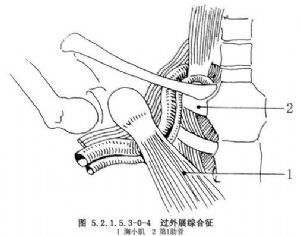

上肢過度外展時,胸小肌外緣壓迫鎖骨下動脈,引起過外展綜合徵(hyperabduction syndrome)(圖5.2.1.5.3-0-4)。

壓迫神經和/或因管的原因有異常骨質,如頸肋、第7頸椎橫突過長,第1肋骨或鎖骨兩叉畸形,外生骨疣,外傷引致的鎖骨或第1肋骨骨折,肱骨頭脫位等情況。此外有斜角肌痙攣、纖維化;肩帶下垂和上肢過度外展均可引起胸廓出口變狹窄,產生鎖骨下血管及臂叢神經受壓迫症狀。此外上肢正常動作如上臂外展,肩部向後下垂,頸部伸展,面部轉向對側,以及深吸氣等也可使肋鎖間隙縮小,神經和血管受壓迫的程度加重(圖1)。

6 發病機理

胸廓上口上界爲鎖骨,下界爲第1肋骨,前方爲肋鎖韌帶,後方爲中斜角肌。上述肋鎖間隙又被前斜角肌分爲前、後兩個部分。鎖骨下靜脈位於前斜角肌的前方與鎖骨下肌之間;鎖骨下動脈及臂叢神經則位於前斜角肌後方與中斜角肌之間(圖1)。

7 病理改變

神經受壓損傷常爲假炎性腫脹樣,感覺纖維最先受累,運動神經僅在晚期出現受壓。此症狀嚴重,較難恢復。神經受壓時間過久則會通過交感神經導致血管舒縮障礙。鎖骨下動脈血管壁可發生改變,動脈外膜增厚,間質水腫及同膜增厚伴管腔內血栓形成。早期血栓爲纖維素血小板型,可出現雷諾氏(Raynaud)現象。交感神經纖維收縮反射可加重指尖血管阻塞。靜脈在過度外展或內收時受到壓迫,可觀察到血液逆流停滯和外周靜脈壓上升,壓迫消失後恢復正常。靜脈壁反覆損傷可發展類似炎症後纖維化樣改變,靜脈呈白色,失去半透明狀態,且口徑明顯減小,形成側支循環。早期發展趨勢爲靜脈血栓,如側支循環尚未形成,則可引起指端壞死改變。

8 臨牀表現

分爲神經受壓和血管受壓兩類,神經受壓的症狀較爲多見,也有神經和血管同時受壓。

(一)神經受壓症狀有疼痛,感覺異常與麻木,常位於手指和手的尺神經分佈區。也可在上肢、肩胛帶和同側肩背部疼痛並向上肢放射。晚期有感覺消失,運動無力,魚際肌和骨間肌萎縮,4~5指伸肌麻痹形成爪形手。

(二)動脈受壓有手臂或手的缺血性疼痛、麻木、疲勞、感覺異常、發涼和無力。受壓動脈遠端擴張形成血栓使遠端缺血。靜脈受壓有疼痛、腫脹、痠痛、遠端腫脹和紫

9 診斷

根據病史、局部體檢、胸部和頸椎X線攝片和尺神經傳導速度測定,一般可以明確診斷。胸廓出口綜合徵的鑑別診斷應考慮頸椎疾病,臂叢或上肢周圍神經疾病,血管疾病,心、肺、縱隔疾病。疑有心絞痛病例需作心電圖和選擇性冠狀動脈造影術。

10 輔助檢查

首先確定神經受壓多發生在尺神經分佈區。動脈受壓有橈動脈和肱動脈搏動減弱或消失,鎖骨上和腋部聽到雜音。靜脈受壓有靜脈怒張,遠端浮腫及紫紺。下列檢查方法對確診有一定幫助。

10.1 1.上肢外展試驗

上肢外展90°,135°和180°,手外旋,頸取伸展位。使鎖骨下神經血管緊束壓在胸小肌止點下方和鎖骨與第1肋骨間隙處,可感到頸肩部和上肢疼痛或疼痛加劇。橈動脈搏動減弱或消失,血壓下降2.0kPa(15mmHg),鎖骨下動脈區聽到收縮期雜音(圖1)。

圖1 患側上肢外展90°以上,手外旋,頸伸展位,鎖骨下動、靜脈與臂叢在胸小肌止點下方和鎖骨與第一肋骨間隙處受壓

10.2 2.Adson或斜角肌試驗

在捫及橈動脈搏動下進行監測。病人深吸氣、伸頸,並將下頜轉向受檢側,如橈動脈搏動減弱或消失則爲陽性發現(圖1)。

圖2 Adson試驗

10.3 3.尺神經傳導速度測定

分別測定胸廓出口,肘部,前臂處尺神經傳導速度。正常胸廓出口爲72m/s,肘部55m/s,前臂59m/s。胸廓出口綜合徵病人胸廓出口尺神經傳導速度減少至32~65m/s,平均爲53m/s。

10.4 4.多普勒超聲檢查和光電流量計檢測

作爲估計胸廓出口綜合徵的血管受壓檢查方法,但並非特異檢查方法。但可排除血管疾病。根據術前和術後血流情況,估計手術療效。

10.5 5.選擇性血管造影

用於嚴重動靜脈受壓、合併動脈瘤、粥樣斑塊、栓塞和靜脈血栓形成,以明確病變性質和排除其它血管病變。受壓後鎖骨下動、靜脈血栓形形形成,稱Paget schroetter綜合徵,行血管順行或逆行造影檢查可確定診斷。

10.6 6.肋鎖試驗(Eden試驗)

雙肩向下拉,向後,使第1肋骨與鎖骨靠近,肋鎖間隙縮小,壓迫神經血管束產生症狀。

10.7 7.雙臂間歇疼痛試驗

雙肩向上向後,雙臂抬高到水平位,雙肘彎曲成90°,隨着手運動,如存在受壓,手部、前臂出現麻木及疼痛。

10.8 8.尺神經傳導速度(ulner nerve conduction velocitytest,UNCV)

行肌電圖檢查,採用針狀電極測定神經傳導。若臂叢神經受壓,則傳導速度減慢,胸廓出口綜合徵神經傳導速度可降爲32~65m/s(正常胸腔出口UNCV平均值爲72m/s),據此可判斷臂叢神經受壓的程度。

12 治療措施

可分爲保守治療和手術治療兩種。

12.1 保守治療

1.左或右鎖骨上窩壓痛區注射1%普魯卡因5ml加氫化可的松1ml注入局部肌肉內,每週1次,3~5次爲一療程。局部肌肉有勞損史者效果明顯。

12.2 手術治療

適用於經過1~3個月非手術治療後症狀無改善甚至加重,尺神經傳導速度經過胸廓出口低於60m/s者;血管造影顯示鎖骨下動脈和靜脈明顯狹窄受阻者;局部劇痛或靜脈受壓症狀顯著者。

手術原則是解除對血管神經束的骨性剪刀樣壓迫,必須截除第1肋骨全長和解除有關壓迫因素,使臂叢和鎖骨下動脈下移而又不產生畸形併發症。

手術途徑有兩種:

12.2.1 腋下途徑

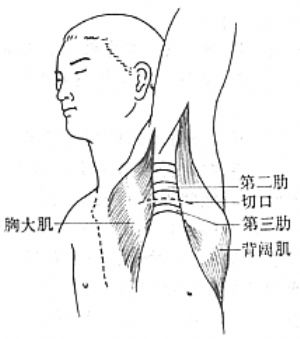

全麻或高位硬膜外麻醉,斜臥位,患肢抬高45°,抬舉上肢後在腋毛下緣第3肋骨水平作長6~7cm橫行切口。在胸大肌和背闊肌間解剖至胸廓,在筋膜下向上分離至腋窩頂部。在第1肋骨上緣見到神經血管束。抬舉上肢使血管神經束離開第1肋骨,切斷前斜角肌,切除第1肋骨和骨膜,前端至肋軟骨,後端至橫突,術畢檢查骨殘端有無壓迫臂叢。此手術創傷較小,出血較少,但顯露差,易造成第1肋骨切除不徹底(圖1)。

12.2.2 肩胛旁途徑

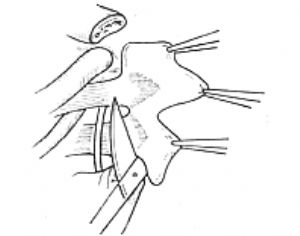

全麻下側臥位,患肢向上90°。切口起自高位肩胛骨旁區,沿肩胛骨內方向下繞向腋部。切斷背闊肌,菱形肌和前鋸肌。將肩胛骨向上向外撐開,切斷中斜角肌纖維,顯露第1肋骨。切除第2肋骨後段,增加對第1肋骨顯露而對第2肋間神經起減壓作用。對頸椎側凸或圓椎胸也起到擴大胸頂空隙作用。切斷第1斜角肌和第1肋骨全長,而對骨性異常如頸肋、椎體橫突過長及異常纖維束帶等均應切除,此手術切口較大,術畢時需仔細止血防止血腫後機化粘連。此切口能滿意截除第1肋骨和解除有關壓迫因素,適用於再次手術病人。缺點是創傷較大,出血較多。手術併發症有損傷胸膜引起氣胸,術中牽拉臂叢引起手臂麻木無力或術後血腫的感染。術後約有90%以上的病例症狀消失(圖2)。

(1)側後切口示意

(2)遊離前端骨膜

(3)切除第一肋骨近橫突

(4)遊離前面骨膜

圖2