4 微小膜殼絛蟲的形態

成蟲爲小型絛蟲,體長5~80mm(平均20mm),寬0.5~1mm。頭節呈球形,直徑0.13~0.4mm,具有4個吸盤和1個短而圓可自由伸縮的頂突。頂突上有20~30個小鉤,排成一圈。頸部較長而纖細。鏈體由100~200個節片組成,最多時可達1000個節片。所有節片均寬大於長並由前向後逐漸增大,孕節達0.15~0.30×0.8~1.0mm,各節片生殖孔都位於蟲體同側。成節有3個較大的圓球形睾丸,橫列在節片中部,貯精囊較發達。卵巢呈分葉狀,位於節片中央。卵黃腺球形,在卵巢後方的腹面。孕節子宮呈袋狀,其中充滿蟲卵並佔據整個節片(圖15-11)。

蟲卵圓形或近圓形,大小爲48~60×36~48µm,無色透明。卵殼很薄,其內有較厚的胚膜,胚膜兩端略凸起並由該處各發出4~8根絲狀物,彎曲地延伸在卵殼和胚膜之間,胚膜內含有一個六鉤蚴(圖1)。

5 微小膜殼絛蟲的生活史

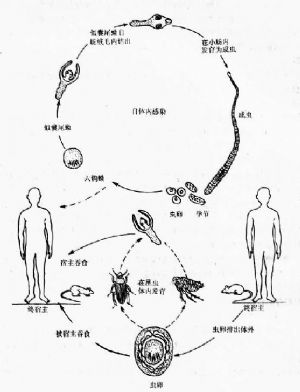

微小膜殼絛蟲的發育,既可以不經過中間宿主而完成生活史;也可以經過某些節肢動物中間宿主而發育和傳播(圖1)。

1.直接感染和發育 成蟲寄生在鼠類或人的小腸裏,脫落的孕節或蟲卵隨宿主糞便排出體外,若被另一宿主吞食,則蟲卵在其小腸內孵出六鉤蚴,然後鑽入腸絨毛,約經4天發育爲似囊尾蚴(Cysticercoid),6天后似囊尾蚴又破腸絨毛回到腸腔,以頭節吸盤固着在腸壁上,逐漸發育爲成蟲。從蟲卵被吞食到發育至成蟲產卵共需時2~4周。成蟲壽命僅數週。

圖1 微小膜殼絛蟲

此外,當孕節在所寄生的宿主腸中被消化而釋出蟲卵時,亦可孵出六鉤蚴,然後鑽入腸絨毛髮育成似囊尾蚴,再回到腸腔發育爲成蟲,即在同一宿主腸道內完成其整個生活史,稱自體感染(autoinfection)並且可在該宿主腸道內不斷繁殖,造成自體內重複感染。我國曾有一患者連續三次驅蟲共排出完整成蟲37982條,這顯然是自體重復感染所致。

2.經中間宿主發育 實驗證明印鼠客蚤、犬蚤、貓蚤和致癢等多種蚤類幼蟲和麪粉甲蟲(Tenebrio sp.)和擬谷盜(Tribolium sp.)等可作爲微小膜殼絛蟲的中間宿主。當這些昆蟲吞食到該絛蟲卵後,卵內的六鉤蚴可在昆蟲血腔內發育爲似囊尾蚴,鼠和人若吞食到這些帶有似囊尾蚴的中間宿主昆蟲,亦可受感染。

成蟲除寄生於鼠和人體外,還可實驗感染其它齧齒動物如旱獺、松鼠等;另外,曾有報告在犬糞便中發現過微小膜殼絛蟲卵(圖2)。

6 微小膜殼絛蟲的致病

該蟲的致病作用主要是由於成蟲頭節小鉤和體表微毛對宿主腸壁的機械損傷,以及蟲體的毒性分泌物所致。在蟲體附着部位,腸粘膜發生壞死,有的可形成深達肌層的潰瘍,並有淋巴細胞和中性粒細胞浸潤。人體感染數量少時,一般無明顯症狀;感染嚴重者特別是兒童可出現胃腸和神經浸潤。人體感染數量少時,一般無明顯症狀;感染嚴重者特別是兒童可出現胃腸和神經症狀,如噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛腹瀉,以及頭痛、頭暈、煩躁和失眠、甚至驚厥等。有的患者還可出現皮膚瘙癢和蕁麻疹等過敏症狀。但也有個別患者感染很重卻無任何臨牀表現。除寄生於腸道外,微小膜殼絛蟲還可侵犯其它組織,曾報告在一婦女胸部的腫塊中檢獲成蟲。

實驗證明,鼠類感染微小膜殼絛蟲後,能產生一定程度的對再感染的免疫力,主要表現爲鼠體內成蟲產卵量減少,產卵期縮短,並促使成蟲較早地從鼠體排出,從而減低了再感染的程度。人體感染這種絛蟲後,可出現血內嗜酸性粒細胞增多,血粘度增加。同時也產生特異的IgM和IgG等。研究證明這些免疫球蛋白能損傷和破壞新入侵的六鉤蚴;同時,體內致敏的T細胞對蟲體的生長也有顯著的抑制作用。故宿主的免疫狀態對該蟲的感染和發育過程影響很大。近年來已發現,由於使用類固醇激素治療造成的免疫抑制,可引起內臟中似囊尾蚴的異常增生和播散;而大多數重度感染者又都曾有過使用免疫抑制劑的病史,所以,在臨牀進行免疫抑制治療前應先驅除該蟲。

8 微小膜殼絛蟲的流行

微小膜殼絛蟲呈世界性分佈,在溫帶和熱帶地區較多見。國內各地的感染率一般低於1%,唯新疆的烏魯木齊、伊寧和喀什三市稍高,爲8.78%、11.38%和6.14%。各年齡都有受感染記錄;但以10歲以下兒童感染率較高。

由於微小膜殼絛蟲生活史可以不需中間宿主,由蟲卵直接感染人體,該蟲的流行 主要與個人衛生習慣有關。蟲卵自孕節散出後便具有感染性,在糞尿中並能存活較長時間,對如在抽水馬桶內可存活8.5小時,在尿壺中可活7.5小時;但蟲卵對外界的乾燥抵抗力較弱,在外環境中不久即喪失感染性。所以,蟲卵主要通過直接接觸糞便或通過廁所、便盆的污染再經手到口而進入人體,特別在兒童聚集的場所更易互相傳播。偶然誤食到帶有似囊尾蚴的中間宿主昆蟲是流行的另一原因。另外,由於自體重復感染造成頑固性寄生,也具有一定的流行病學意義。

鼠體微小膜殼絛蟲與人體的微小膜殼絛蟲在形態上極爲相似,但不易相互傳染。以往學者認爲二者是不同的亞種或不同的生理系。但實驗證實在改變宿主的情況下,人類和鼠類的微小膜殼絛蟲可以改變其生理原型,相互轉變。因此,鼠類在本病的流行上起着一定的貯存和傳播病原體的作用。