4 十二皮部或六經皮部的簡稱·皮部

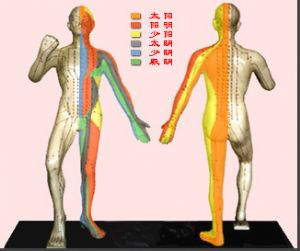

皮部指人體表皮按十二經脈分佈劃分爲十二個部區,故稱皮部[1]。《黃帝內經素問·皮部論》:“欲知皮部,……以經脈爲紀者,諸經皆然。”十二皮部按手足同名經相合,則稱六經皮部[1]。皮部是指十二經脈及其所屬絡脈在體表的分區,爲經氣佈散之所在,具有保衛機體,抗禦外邪的功能,並能反映十二經脈的病證[2]。皮部是十二皮部或六經皮部的簡稱[3]。全身皮膚按經脈分部[3]。皮一絡一經一腑一髒,爲疾病傳變的層次,因此從外部診察和施治則可推斷和治療內部的疾患[3]。十二皮部是根據十二經脈分佈得名,在診治時手足相通,上下同法,故十二皮部合爲六經皮部,且各有專名[3]。臨牀上的皮膚針、刺絡、敷貼等外治法,都是結合皮部理論的實際應用[3]。六經皮部各有專名:太陽皮部稱關樞,陽明皮部稱害蜚,少陽皮部稱樞持,太陰皮部稱關蟄,少陰皮部稱樞儒,厥陰皮部稱害肩[3]。六經皮部名稱見下表。

《黃帝內經素問·皮部論》:“欲知皮部……以經脈爲紀者,諸經皆然。”按手足同名經相合,則稱六經皮部。六經皮部各有專名:太陽皮部稱關樞,陽明皮部稱害蜚,少陽皮部稱樞持,太陰皮部稱關蟄,少陰皮部稱樞儒,厥陰皮部稱害肩。詳各該條。

4.1 皮部的概念

皮部,是皮膚按經絡所屬分區。十二經脈及其絡脈的分佈部位劃分爲十二皮部。這是經絡功能活動反映於體表的部位,也是皮膚—絡脈—經脈—臟腑各層次的最外部位。

《黃帝內經素問·皮部論》說:“欲知皮部,以經脈爲紀者,諸經皆然”。又說:“凡十二經絡脈者,皮之部也”。

體內的疾病,通過經絡可反映到皮部;外部的病邪或治療方法,則可從皮部影響經絡及臟腑,因而外部診察法(外診法)和外部治療法(外治法)與皮部關係最大。

4.2 六經皮部與診治

皮部診察法:又稱診絡法,主要是審察皮膚和絡脈的顏色變化,屬中醫學色診的一項內容。《黃帝內經素問·皮部論》說:“其色多青則痛,多黑則痹,黃赤則熱,多白則寒。”近代在皮部色診的基礎上,又有觀察皮膚上的丘疹(主要在背部),檢查皮下的硬結反應,皮膚的感覺差異和導電量變化等,作爲診斷的一種方法,這是皮部外診法的發展。

皮部治療法:包括各種淺刺法以及非針刺的多種外治法。《黃帝內經靈樞·官針》以刺皮爲主的刺法就有半刺和毛刺等,近代應用的皮膚針是它的發展。皮膚針的叩刺和腕踝針的沿皮刺,都結合皮部的分區應用。再如皮內針法、挑刺法、敷貼法、溫灸法以及刺絡撥罐等法的應用,都是基於同一原理。皮部的分區爲刺灸法的應用擴大了範圍。

4.3 六經皮部與辨證

《黃帝內經素問·皮部論》說:“皮有分部,脈有經紀,筋有結絡,骨有度量,其所生病各異。別其分部——左右、上下、陰陽所在,病之始終。”意指從皮、脈、筋、骨的不同部位分析疾病的特點及發展變化。皮的分部,既要區分左右、上下和陰陽的不同,還要分析疾病的發展過程(始終)。這樣六經皮部所屬病症不單純是從部位來分,還結合疾病的性質和發展過程,故《內經》對六經分證的排列一般都按規定次序:太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰。張仲景《傷寒論》繼承這一理論,對分經辨證作了具體運用和發揮。後世注家已注意到《傷寒論》的六經不是指經絡一線,而是指的“部屬方位”。

六經皮部的命名包含有氣機變化的深意,其中意義可結合六經病證的特點去理解,從陰陽、表裏、寒熱、虛實的對比關係去分析。見方有執的《傷寒論條辨》。

柯韻伯《傷寒論翼》更明確提出:“《皮部論》雲,皮有分部……,此仲景創立六經部位之原”,並說:“仲景之六經是分六區,地面所該者廣。雖以脈爲經絡,而不專在經絡上立說。凡風寒溼熱、內傷外感,自表及裏,有寒有熱,或虛或實,無乎不包”。意指以六經皮部來概括表裏、寒熱、虛實各證,作爲辨證施治的綱領。

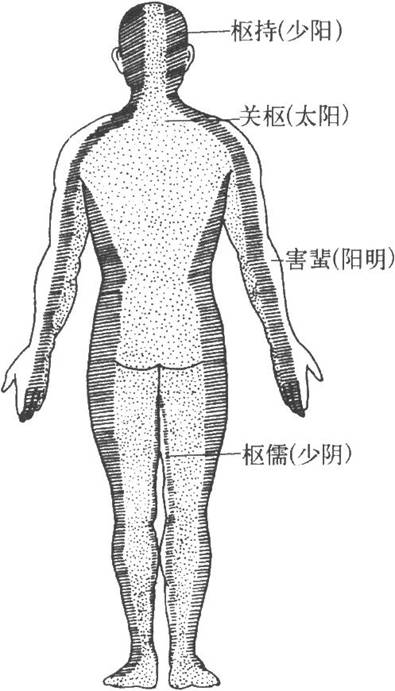

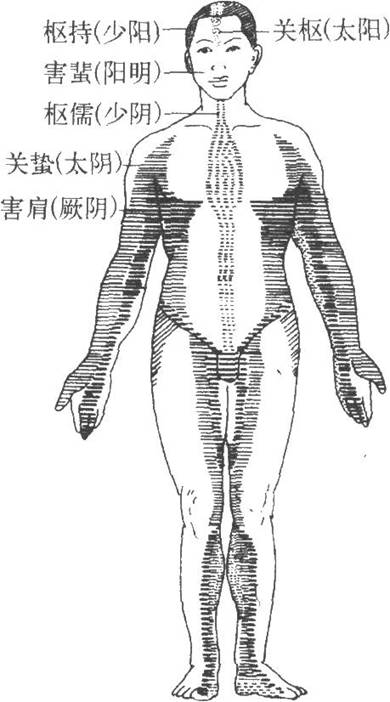

4.4 六經皮部示意圖

4.4.1 太陽皮部“關樞”

關樞爲太陽經陽絡之稱[4]。《黃帝內經素問·皮部論》:“太陽之陽,名曰關樞,上下同法,視其部中有浮絡者,皆太陽之絡也。”張景嶽注:“關,衛固也。少陽爲三陽之樞,展布陽氣於中,太陽則衛固其氣而約束於外,故曰關樞。”

太陽是三陽之“關”,主一身之表,統營衛而應皮毛,是衛外屏障,爲諸經之藩籬,所屬皮部稱“關樞”。陽氣衛外而爲固,外邪侵犯人體,太陽經首先受病。《黃帝內經靈樞·百病始生》說:“是故虛邪之中人也,始於皮膚,皮膚緩則腠理開,開則邪從毛髮入……”外邪束表,正氣向外抗邪,於是出現惡寒發熱,故脈應之爲浮。足太陽經脈從頭走足,行於人體的背部,衛氣鬱阻,經絡之氣不暢,則頭項強痛;外邪初襲,衛陽被遏,則見惡寒;正氣抗邪,邪正交爭,則出現發熱。這些症狀都是太陽病的病理反映,因病位在表,故稱爲表證。由於感邪的不同和體質的差異,所以同是太陽病,又有惡風、發熱、自汗出、脈浮緩,以及惡寒、發熱、頭身疼痛、無汗而喘、脈浮緊等不同證候。因腠理皮毛之關樞失調,邪氣因入,故善治者治皮毛,治療當以解表。

4.4.2 陽明皮部“害蜚”

害蜚爲六經皮部之一,陽明皮部名[5]。“害”古與盍、闔通用,應讀作“闔”,“蜚”是陽氣飛動之意[5]。陽經以陽明爲闔,故稱“害蜚”[5]。《黃帝內經素問·皮部論》:“陽明之陽,名曰害蜚,上下同法,視其部中有浮絡者,皆陽明之絡也。”說明手足陽明經循行部位上所見到的浮絡都屬於陽明絡,而浮絡之外的皮膚,即爲陽明之皮部[5]。

陽明爲陽氣亢盛,是三陽之“闔”。多氣多血,氣血旺盛,爲五臟六腑之海。所屬皮部稱“害蜚”,蜚即陽氣飛揚的意思。外感病過程中,陽明病是陽氣偏亢,邪熱最盛的階段。邪熱入裏,症見身熱、汗自出、不惡寒、反惡熱等,爲陽明熱證。邪熱亢盛,內傳與腸中糟粕相搏,燥熱實積結聚腸腑爲陽明腑證。《傷寒論》說:“陽明之爲病,胃家實是也”。裏熱實證聚合到陽明,闔病的症狀表現如柯韻伯所說:“陽明爲闔,故陽明必以闔病爲主,不大便因闔也,不小便亦闔也,不能食,食難用飽,初欲食,反不能食皆闔也。自汗盜汗表開而裏闔也,反無汗內外皆闔也”。治療當以清下實熱,保存津液爲主。

4.4.3 少陽皮部“樞持”

樞持爲六經皮部之一,屬少陽的皮部[6]。《黃帝內經素問·皮部論》:“少陽之陽,名曰樞持,上下同法,視其部中有浮絡者,皆少陽之絡也。”說明手足少陽經循行部位上所見的浮絡都屬於少陽絡,而浮絡之外的皮膚,即爲少陽之皮部[6]。張景嶽注:“樞,樞機也;,持,主持也。少陽居三陽表裏之間,如樞之運,而持其出入之機,故曰樞持。”

少陽是三陽之“樞”,外鄰太陽,內接陽明,介於太陽陽明之間,職司升降和運轉,可出可入如樞機,所屬皮部稱“樞持”。少陽病大多見於太陽轉陽明的過渡階段,其病變屬半表半里證,病機爲樞機不利,表現爲“寒熱往來,胸脅苦滿,嘿嘿不欲飲食,心煩喜嘔”等症,治宜和解樞機。

4.4.4 太陰皮部“關蟄”

關蟄爲太陰經陰絡之稱[6]。《黃帝內經素問·皮部論》:“太陰之陰,名曰關蟄,上下同法,視其部中有浮絡者,皆太陰之絡也。”張景嶽注:“關者,固於外;蟄者,伏於中。陰主藏而太陰衛之,故曰關蟄。”

太陰是三陰之“關”,亦爲病邪出入門戶,寒邪直中,太陰先傷,病從口入,直侵太陰。太陰脾土,喜溫惡溼。邪犯太陰,則邪多從寒溼而化。其所屬的皮部稱“關蟄”,蟄即陰盛陽伏的意思。《傷寒論》說:“太陰之爲病,腹滿而吐,食不下,自利益甚,時腹自痛”,這些都是太陰病裏虛寒證的主要特徵,治療以溫中祛寒,健脾燥溼爲主。

4.4.5 少陰皮部“樞儒”

樞儒爲六經皮部之一,屬少陰的皮部[6]。《黃帝內經素問·皮部論》:“少陰之陰,名曰樞儒,上下同法,視其部中有浮絡者,皆少陰之絡也。”說明手足少陰經循行部位上所見到的浮絡都屬少陰絡,而浮絡之外的皮膚,即爲少陰絡[6]。“儒”是柔、順的意思,少陰爲三陰關闔之樞,其陰氣柔順,故稱樞儒[6]。

少陰是三陰之“樞”,所屬皮部稱“樞儒”,與少陽相對,柯韻伯因解釋作“陰樞”。少陰包括手少陰心、足少陰腎。心屬火,主血脈,又藏神明,爲一身之大主;腎屬水,主藏精,內寄元陰元陽,爲先天之本。正常情況下,水火既濟,心腎相交,相互制約,生化不息,從而維持人體正常的生命活動。少陰爲陰樞,病在少陰,由於致病因素和體質的不同,其病變不但有從陰化寒的寒化證,如《傷寒論》說:“少陰之爲病,脈微細,但欲寐也”;還有從陽化熱的熱化證,病機主要是陰虛陽亢,腎陰虛於下,心火亢於上,心神不寧,故見心煩不得臥,以及口燥咽乾,舌紅少苔,脈細數等邪熱傷陰的證候。少陰寒化證治宜溫經回陽,少陰熱化證宜育陰清熱。

4.4.6 厥陰皮部“害肩”

害肩爲六經皮部之一[6]。害,古與盍、闔通,闔爲閉合,肩有任的意思[6]。陰經以厥陰爲闔,故稱“害肩”[6]。《黃帝內經素問·皮部論》:“心主之陰,名曰害肩,上下同法,視其部中有浮絡者,皆心主之絡也。”說明手足厥陰經循行部位上所見到的浮絡都屬厥陰絡,而浮絡之外的皮膚,即爲厥陰皮部[6]。

厥陰是三陰之“闔”,兩陰交盡謂之厥陰,即太陰少陰病發展到盡頭即成厥陰病,是六經病證傳變的最後階段。其所屬的皮部稱“害肩”,肩是經受的意思。根據陰陽消長的規律,陰盡則陽生,故病情演變多趨極端。厥陰病證候以寒熱錯雜證爲多。《傷寒論》說:“厥陰之爲病,消渴,氣上撞心,心中疼熱,飢而不欲食,食則吐蚘,下之利不止”。病邪深入厥陰,肝木乘土,陰陽錯亂,失卻正常的調節功能,或爲上熱下寒的寒熱錯雜證。但病至厥陰,邪正交爭,陰極陽復,正邪互勝,則可見厥熱交替的厥熱勝復證,又稱陰陽勝復證。這是厥陰病病機的又一特點。臨牀上往往厥熱交替,陰邪勝則厥冷,陽氣復則發熱。上熱下寒證,治以清上溫下。寒厥治療宜溫,宜補;熱厥治療宜清,宜下。

4.4.7 六經皮部與關、闔、樞表

5 經穴別名·皮部

皮部爲經穴別名[6][6]。出《鍼灸甲乙經》。即承扶穴[6][6]。

| 穴位 | 承扶 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Chengfu | ||

| 羅馬拼音 | Chengfu | ||

| 美國英譯名 | Support | ||

| 各國代號 | 中國 | BL36 | |

| 日本 | 36 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | V50 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | B50 | ||

| 英國 | B50 | ||

| 美國 | BI36 | ||

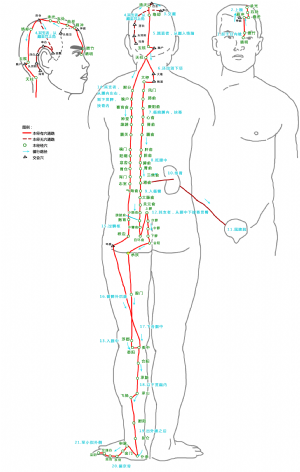

承扶爲經穴名(Chéngfú BL36)[7]。出《鍼灸甲乙經》。承扶亦作扶承[8]。別名肉郄、陰關、皮部[8]。屬足太陽膀胱經[8]。承即承受,扶指佐助,本穴位於股骨上段,當肢體分界的臀溝中點,有佐助下肢承受頭身重量的作用,故名承扶[8]。承扶穴主治腰腿部疾患:如腰腿疼痛,下肢痿痹,痔瘡出血,小便不利,大便祕結,腰骶臀股部疼痛,痔疾,腰腿痛,現代又多用承扶穴治療腰背神經痛,坐骨神經痛,小兒麻痹後遺症,腰部疼痛,骶部疼痛,臀部疼痛,股部疼痛,大便難,下肢麻痹或癱瘓,腰骶神經根炎,下肢癱瘓,便祕,痔瘡,尿瀦留,臀部炎症等。

5.1 承扶穴的別名

肉郄、陰關、皮部、扶承(《鍼灸甲乙經》),陰關(《楊敬齋鍼灸全書》),皮郄[9]。

5.2 出處

5.3 穴名解

承即承受,扶指佐助,本穴位於股骨上段,當肢體分界的臀溝中點,有佐助下肢承受頭身重量的作用,故名承扶[9]。

承,佐助擔當也。扶,木名。扶木,扶桑也。人身坐立有木之象,穴在身軀之下方,正爲人體之扶持,謂其對扶持人體與治療下肢風病,俱可承擔也,在下肢風病及風病之自下而上者,皆可取之。提攜嬰兒,負之抱之,均以手承扶其臀,本穴在臀橫紋正中,適當挾持着手之處,故名承扶。[9]

5.4 所屬部位

5.5 承扶穴的定位

標準定位:承扶穴在大腿後面,臀下橫紋的中點[10][10]。

5.6 承扶穴的取法

5.7 承扶穴穴位解剖

承扶穴下爲皮膚、皮下組織、闊筋膜、坐骨神經、內收大肌。有與坐骨神經並行的動、靜脈。分佈着股後皮神經,深層正當坐骨神經。皮膚厚,由股後皮神經的臀下皮神經分佈。針由皮膚、皮下筋膜穿闊筋膜。在半腱肌和股二頭肌之間,或穿經股二頭肌長頭刺入坐骨神經幹。坐骨神經由梨狀肌下孔離開骨盆,出現在臀大肌的深面,位於出入骨盆結構的最外側。該神經在臀區和股後區的體表投影在髂後上棘與坐骨結節連線的中點,坐骨結節與股骨大轉子之間連線中點稍外側,和股骨內、外側髁之間連線中點,以上三點的連線上。

5.7.1 層次解剖

5.7.2 穴區神經、血管

淺層有股後皮神經的分支分佈;深層有臀下神經和臀下動脈分支分佈,並有坐骨神經本乾和股後皮神經本幹經過;

布有股後皮神經,深層爲坐骨神經;並有與坐骨神經並行的動、靜脈通過[11]。

5.8 承扶穴的功效與作用

承扶穴具有通經活絡、疏利腰膝之功,爲治療腰腿部疾病的常用腧穴[12]。

承扶穴對肢體風病具有攔截之效,有舒經活絡之用,主治尻尾股臀、陰寒大痛。因本經與足少陰經俱由委中至腎俞,此段經線,兩經並行。疊成一表一里,故淺取之則足太陽之經受之,深取之則足少陰之經受之。[12]

5.9 承扶穴主治病證

承扶穴主治腰腿部疾患:如腰腿疼痛,下肢痿痹,痔瘡出血,小便不利,大便祕結,腰骶臀股部疼痛,痔疾,腰腿痛,現代又多用承扶穴治療腰背神經痛,坐骨神經痛,小兒麻痹後遺症,腰部疼痛,骶部疼痛,臀部疼痛,股部疼痛,大便難,下肢麻痹或癱瘓,腰骶神經根炎,下肢癱瘓,便祕,痔瘡,尿瀦留,臀部炎症等。

承扶穴主治腰腿部疾患。如腰腿疼痛、下肢痿痹、痔瘡出血、小便不利、大便祕結等[12]。

現代又多用承扶穴治療腰背神經痛、坐骨神經痛、小兒麻痹後遺症等[13]。

承扶穴主治腰、骶、臀、股部疼痛,痔疾,大便難;以及坐骨神經痛,下肢麻痹或癱瘓等[13]。

1. 精神神經系統疾病:坐骨神經痛,腰骶神經根炎,下肢癱瘓,小兒麻痹後遺症;

5.10 刺灸法

5.10.1 刺法

直刺1~2寸[13][13][13],局部有酸脹感[13],可有觸電感傳至足底部[13]。

5.10.2 灸法

5.11 承扶穴的配伍

承扶配環跳、懸鐘,有舒筋活絡止痛的作用,主治坐骨神經痛,下肢癱瘓。

承扶配腎俞、環跳、風市、陽陵泉、足三裏、三陰交,治下肢癱瘓[13]。

5.12 文獻摘要

《鍼灸甲乙經》:痔、篡痛,飛揚、委中及承扶主之。腰脊尻臀股陰寒大痛,虛則血動,實則熱痛,痔篡痛,尻睢中腫,大便直出,承扶主之。

《太平聖惠方》:五種痔疾,瀉鮮血,尻睢中腫,大便難,小便不利。

5.13 承扶穴研究進展

現代動物實驗證明,針刺承扶可使動物凝血時間明顯縮短,有止血和防止出血的作用[13]。

針刺承扶,可見動物腦組織內氨含量顯著增加,提示腦功能處於短期興奮狀態[13]。

針刺承扶穴也可使麻醉動物已降低的腦乳酸明顯升高,又可使驚厥狀態下腦乳酸的高值下降[13]。

電針承扶可見動物垂體利尿激素的分泌增強,腎上腺組織中抗壞血酸、膽固醇以及周圍血液中嗜酸性白細胞明顯減少[13]。

一般在針刺後30~60分鐘變化最爲明顯[13]。

6 參考資料

- ^ [1] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:540.

- ^ [2] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:217.

- ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:710.

- ^ [5] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1502.

- ^ [6] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1002.

- ^ [7] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:475.

- ^ [8] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1159.

- ^ [9] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [10] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:89.

- ^ [11] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:247.

- ^ [12] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:247.

- ^ [13] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:81-82.