7 概述

鼓室探查術是爲探尋聽力下降的原因而掀開鼓膜、暴露鼓室,以明確診斷和治療的一種術式。鼓室探查範圍包括上、中、下鼓室及鼓竇。應看清聽骨鏈,錘骨前、上、後韌帶,前庭窗,圓窗,鼓膜張肌,鐙骨肌,面神經骨管水平段、鼓索神經,咽鼓管口等結構的病變。若病變侷限於上述範圍,可同時予以矯治,若超出上述範圍,可再選擇適當手術途徑和方法進行治療。隨着聽覺腦幹反應測聽、聲導抗測聽、多體層攝片、CT掃描和血管造影等的應用,爲各種耳聾及中耳疾病的診斷提供了重要資料,但一些傳音性聾、混合性聾及某些突聾,臨牀反複檢查難以確定其病因,鼓室探查術是一重要的診斷與治療手段。

8 適應症

慢性中耳炎鼓室探查術適用於:

1.鼓膜正常或鼓膜完整表現異常的傳音性聾,或有明顯氣、骨導差的混合性聾。疑爲下列病變者:

(1)耳硬化症:病史不典型者,確診後施行鐙骨手術。鼓室硬化症或粘連性中耳炎致。

(2)聽骨鏈纖維粘連固定、聽骨鏈骨化強直:清除硬化竈或切斷粘連,放置硅膠膜或行鼓室成形術。

(4)先天性聽骨鏈畸形:可行鼓室成形術或鐙骨手術。前庭窗開窗或內耳開窗術。

2.疑有外淋巴漏或迷路窗病變者 感音神經性聾病人,有明確的頭部外傷史、氣壓創傷史和耳部手術史。表現爲突聾、波動性聾、眩暈或反覆發作腦膜炎。

3.疑有鼓室膽脂瘤或膽固醇肉芽腫者 分泌性中耳炎或血鼓室(藍鼓膜)經鼓膜切開治療長期不愈,積液黏稠或呈巧克力色。

4.疑有鼓室腫瘤者 若鼓膜後部外突膨隆,呈淡黃色,有或無面神經麻痹,疑爲面神經鞘膜瘤;若鼓膜前下方膨隆,要考慮鼓室腦膜瘤的可能,可原發於咽鼓管,突向鼓室。探查病變範圍,取活檢確診。

10 麻醉和體位

1.麻醉

(1)耳道內切口局麻:2%利多卡因加入1‰腎上腺素少許(5ml內加0.5ml),於耳後皮下浸潤2ml,耳屏耳輪角間注射1ml。於外耳道骨與軟骨部交界四壁各注0.3~0.4ml(圖9.2.2.4-1A)局部浸潤及阻滯麻醉耳顳神經及迷走神經耳支,再用耳鏡擴大耳道,用30號細針頭做骨膜性耳道後上及後下壁二點皮下注藥0.2ml,使之發白(圖9.2.2.4-1B)。骨段耳道皮膚菲薄,針頭斜面宜短,斜刺進入皮下即可注射,注意勿使皮膚撕裂及血腫形成。

(2)耳後切口局麻:局麻以神經阻滯麻醉爲主,切口及其周圍局部浸潤麻醉。局麻:藥物常用1%~2%利多卡因或2%普魯卡因加1‰腎上腺素適量(1ml加1滴)。

①於外耳道四壁骨與軟骨交界處皮下注射,深達骨膜,慢慢浸潤到鼓環,以皮膚發白爲度,阻滯麻醉耳顳神經內外支及迷走神經耳支。

②於耳廓附着部後方約1~1.5cm處相當於耳後切口上、中、下3點刺入,依次向上、下方皮下及骨膜下注藥,再於乳突尖與耳垂後溝連線的中點以及乳突後緣分別皮下注藥,阻滯麻醉耳大神經及枕小神經耳支,見本卷解剖部分。

11 手術步驟

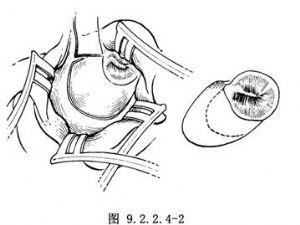

1.耳道內切口及鼓室暴露 耳道內切口主要用於暴露砧鐙關節、前庭窗、圓窗和中鼓室。目前常規用於鐙骨手術切口,但外耳道皮瓣稍大於鐙骨手術。鼓室探查術一般做耳屏耳輪腳間皮膚切口,延向耳道內軟骨段全長,用中隔剝離子分離皮下組織,暴露骨性耳道上方骨質,自動拉鉤牽開外耳道口視野,使術者便於雙手進行耳內操作。切口處小出血點電凝止血,然後做耳道內切口。亦可在局麻後放入大小合適的耳鏡做耳道內切口。右耳切口上部始自錘骨短腳上2mm的1~2點鐘處,弧形向外向下,至9點鐘處距鼓環8mm,然後向前向下至外耳道下壁6點鐘靠近鼓環處(圖9.2.2.4-2)。

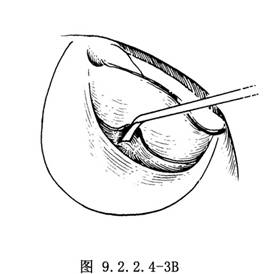

用外耳道剝離子向內分離外耳道皮膚及骨膜作鼓膜耳道皮瓣,注意分離要均均,如遇纖維絲粘連,可用鱷魚剪剪斷或小刀切斷,邊分離邊用細吸引管吸引,使術野清淅(圖9.2.2.4-3A)。在進入鼓室腔前先用腎上腺素棉球或電凝止血,然後將纖維鼓環連同鼓膜從鼓溝分出(圖9.2.2.4-3B)。

將外耳道後壁皮膚連同後半部鼓膜向前翻轉,暴露鼓室後半部,鼓索神經有可能隨同鼓耳道皮瓣前移,也可能隱匿在鼓環骨質後,一般應可看到圓窗和錘骨頸部,若前庭窗、砧骨長腳暴露也不充分(圖9.2.2.4-4A),可用刮匙或2~3mm圓鑿鑿除後上部分骨性鼓環和外耳道後上方骨質,可充分暴露前庭窗區和圓窗區(圖9.2.2.4-4B)。

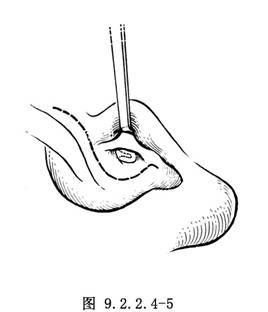

2.耳內切口及鼓室、上鼓室、鼓竇暴露 主要用於疑病變擴展至上鼓室、鼓竇者,如砧錘關節病變、上鼓室及鼓竇膽固醇肉芽腫、膽脂瘤等。耳內切口包括兩個切口:第一切口起自外耳道口上壁12點鐘骨與軟骨部交界處,沿外耳道後壁弧形向下至外耳道下壁6點鐘,再向外延長0.5cm,但不切透軟骨;第二切口自外耳道上壁12點鐘,即第一切口起始點向上在耳輪腳與耳屏間向上至耳輪腳前逐層切開皮膚和軟組織(圖9.2.2.4-5),注意勿傷及軟骨、顳肌及顳淺動脈。

自切口分離乳突骨皮質,分離外耳道上、後骨壁皮膚及骨膜,直達鼓切跡及鼓環。以2~3mm切削鑽(圓鑿)自鼓切跡緣由下向上、由內向外去除上鼓室外側壁(圖9.2.2.4-6A)。充分暴露上鼓室,自上鼓室經鼓竇入口向後暴露鼓竇區,可探查錘骨頭、砧骨體、砧錘關節、面神經鼓室段及周圍組織、骨壁等病變(圖9.2.2.4-6B)。

3.耳後切口及鼓竇、上鼓室、後鼓室的暴露 在成人可選用兩種切口中之一種。①常規切口,上起耳廓附着處上緣,下達乳突尖,切口中段距耳廓後溝最寬點爲1.5~2.0cm,上、下端分別距耳廓0.5及1.2cm,切透皮膚、皮下組織及骨膜,若做耳後肌骨膜瓣則僅切開皮膚。②切於耳後溝中,或沿耳後溝切至相當於外耳道下壁平面時轉向後下方至乳突尖。由於2歲以內嬰幼兒的乳突尚未發育,面神經穿過莖乳孔位置表淺,故嬰幼兒切口的下端應稍向後移,止於乳突中部。病人如有骨膜下膿腫或以前做過乳突手術,切口應逐層切開,嚴禁一刀切入過深,以免損傷已暴露的腦膜或乙狀竇。

在手術顯微鏡下用1~2mm切削鑽頭自鼓竇入口向前、於顳線下磨除上鼓室外壁,儘量將外耳道上壁磨的很薄(約1mm),使上鼓室充分開放(圖9.2.2.4-7)。如行後鼓室開放術探查後鼓室,先完成單純乳突鑿開術,從乳突方向磨薄外耳道後壁,使形成一層菲薄如蛋殼樣骨壁,用1mm切削鑽頭在砧骨窩下自上向下、自後向前磨開面神經隱窩進入中鼓室。面神經隱窩呈三角形裂隙,上界爲砧骨窩,外界爲鼓索神經,內側爲面神經垂直段的上部(圖9.2.2.4-8)。在乳突氣房發育良好的病人,可打開面神經周圍氣房羣而進入後鼓室,可看清砧骨長腳、砧鐙關節、鐙骨、圓窗、下鼓室、鼓室段面神經管。術中儘量保留後拱柱完整,避免砧骨脫位。

4.根據探查所見的不同病變,採用不同的手術治療。因中耳炎症所致的聽骨鏈粘連固定、聽骨鏈中斷,鼓室硬化引起的聽骨鏈骨化強直,可行聽骨鏈重建,參閱“鼓室成形術”。

先天性聽骨鏈畸形:錘骨頭、頸和砧骨體來自第一鰓弓,錘骨柄和砧骨長腳來自第二鰓弓,鐙骨上結構來自第二鰓弓。若胚胎12周前第一和(或)第二鰓弓發育障礙,可形成單個或二三個聽骨同時畸形,可單側或雙側,伴或不伴外耳畸形、身體其他部位畸形。

外傷性外淋巴瘻:指由於外向暴力及內向暴力造成二窗的破裂所致外淋巴液瘻。發病前或同時有明確的費勁和氣壓傷史。病人突感眩暈、耳聾、耳鳴,有程度不等的神經性聾,或有鼻漏之徵。

耳內切口,翻起鼓耳道皮瓣。暴露前庭區,檢查砧鐙關節、鐙骨足板和環韌帶。觀察有無外淋巴從窗前緣、環韌帶、足板及圓窗龕滲出。如足弓周圍有纖維網,圓窗膜有粘連的纖維條索,提示可能有瘻管,應予清理。足板瘻管多呈微細裂縫狀(圖9.2.2.4-9)。可見淋巴液吸除後仍漏出(主動型),或壓迫頸靜脈、用力咳嗽後漏出(被動型)。

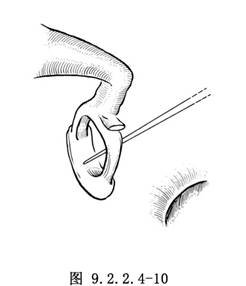

對圓窗膜的瘻孔,可輕輕探觸鐙骨,見圓窗膜光點反射,有助識別(圖9.2.2.4-10)。由於圓窗膜被懸突圓窗龕遮擋,故要暴露該膜必須磨去龕上壁約0.4~0.9mm(平均0.65mm),龕口40%有薄膜覆蓋,勿誤認爲圓窗膜,小心除去薄膜,觀察圓窗膜有無裂孔及裂孔部位(圖9.2.2.4-11),正常可見圓窗膜多爲腎形,大小約2.2mm×1.5mm,厚約0.5~1mm,中間稍薄,圓窗膜前部呈垂直位,後部呈水平位,其交角處爲弧形向前上內凹陷。

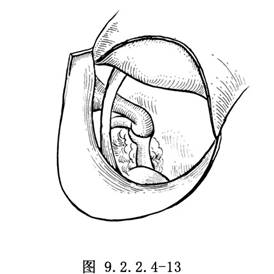

在圓窗膜周做一0.05mm寬的移植牀,或將足板瘻孔周圍黏膜刮除(圖9.2.2.4-12),放入筋膜或皮下組締組織、軟骨膜、脂肪,外壓以明膠海綿,修復瘻孔(圖9.2.2.4-13)。

12 術中注意要點

1.術前要根據臨牀表現及檢查做出初步診斷,按病變的可能部位和性質,選用不同的切口進路,如鐙骨、砧磴關節,前庭窗區和圓窗區病變行耳道內切口;如砧錘關節病變、上鼓室病變,宜行耳內切口上鼓室進路或耳後切口經乳突術、後鼓室進路(同聯合進路),以充分暴露上鼓室、鼓竇,在手術顯微鏡下仔細觀察,以看清病變,明確診斷。

2.對術中探查的可能診斷,術前要心中有數,做好充分的思想準備、器械準備和修復聽骨鏈的材料準備,避免術中臨時再去籌劃手術方法,倉促行事影響療效。

3.要熟悉顳骨局部解剖,小心而細緻地在手術顯微鏡下操作,尤其對鐙骨手術及後鼓室開放術,解剖結構精細,操作技巧要求高,要有顳骨解剖的訓練和耳顯微手術的基礎,才能取得良好的手術效果,否則可造成感音神經性聾、長期眩暈、面神經麻痹等嚴重後果。