5 概述

髁狀突切除術最早是用於治療髁狀突肥大,19世紀中葉起又用以治療顳下頜關節紊亂病。由於這種手術降低了下頜升支高度,喪失了翼外肌功能,破壞了關節囊和關節盤的附着,以致造成術後開 、下頜運動偏斜、關節面退行性變等併發症,因此,以後極少再用這種術式來治療顳下頜關節紊亂病。1957年Henry報道,用髁狀突高位切除術治療頑固疼痛性顳下頜關節炎獲得成功後,這一術式即相繼被學者們應用於顳下頜關節紊亂病的治療。髁狀突高位切除是在囊內進行,關節囊和關節盤諸附着不受破壞,翼外肌大部分被保留,髁狀突的高度也無明顯降低。因此,術後無明顯

、下頜運動偏斜、關節面退行性變等併發症,因此,以後極少再用這種術式來治療顳下頜關節紊亂病。1957年Henry報道,用髁狀突高位切除術治療頑固疼痛性顳下頜關節炎獲得成功後,這一術式即相繼被學者們應用於顳下頜關節紊亂病的治療。髁狀突高位切除是在囊內進行,關節囊和關節盤諸附着不受破壞,翼外肌大部分被保留,髁狀突的高度也無明顯降低。因此,術後無明顯 紊亂,即使前牙發生輕度開

紊亂,即使前牙發生輕度開 ,通過頜間牽引也可以得到調整,所以至今仍然是治療顳下頜關節紊亂病的有效方法之一。l972年,Poswillo對靈長類動物進行試驗,發現高位髁狀突切除術後,髁突表面形成一層透明軟骨,而獲得一個功能性髁狀突。也有人報道,僅削下髁狀突有破壞病變區或骨贅,而不是塊狀切除,即髁狀突刮削術,同樣取得好的效果。髁狀突部分切除,不僅是切除了病變骨質,更重要的是增大了關節內間隙,降低了囊內壓,從而消除了疼痛症狀。

,通過頜間牽引也可以得到調整,所以至今仍然是治療顳下頜關節紊亂病的有效方法之一。l972年,Poswillo對靈長類動物進行試驗,發現高位髁狀突切除術後,髁突表面形成一層透明軟骨,而獲得一個功能性髁狀突。也有人報道,僅削下髁狀突有破壞病變區或骨贅,而不是塊狀切除,即髁狀突刮削術,同樣取得好的效果。髁狀突部分切除,不僅是切除了病變骨質,更重要的是增大了關節內間隙,降低了囊內壓,從而消除了疼痛症狀。

9 麻醉和體位

1.一般採用局麻手術,用2%普魯卡因加0.5%布匹卡因各10ml,再加1∶1000腎上腺素0.1ml作耳顳神經阻滯和關節周圍浸潤麻醉,切開關節囊後,再在盤後區注入麻藥。精神緊張者也可採用全麻。

2.仰臥位頭偏向健側。

10 手術步驟

10.1 1.切口

10.2 2.切開關節囊

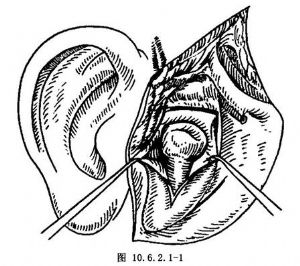

在顴弓和關節囊的外側面作“T”形切口,切口的垂直部向下延伸至髁狀突頸部,切開關節囊,顯露髁狀突(圖10.6.2.1-1)。

10.3 3.截除髁狀突

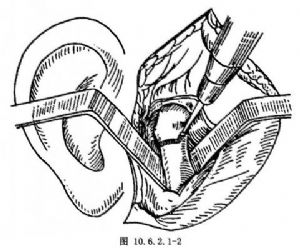

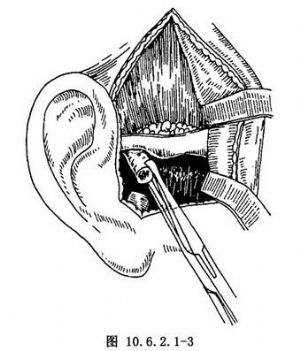

用裂鑽或擺動鋸截斷髁狀突頸部(圖10.6.2.1-2),然後用持骨鉗夾住髁狀突向外下牽引,鈍性分離關節囊的附麗,剪斷翼外肌在髁狀突的附着,稍向下扭轉,即可取出髁狀突(圖10.6.2.1-3)。

10.4 4.縫合傷口

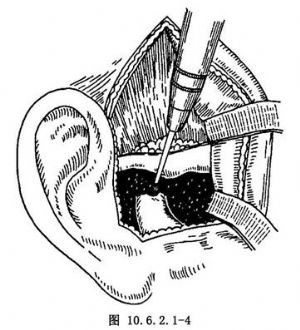

修整髁狀突頸部斷端,用球鑽將銳利邊緣磨平(圖10.6.2.1-4~10.6.2.1-7),沖洗、止血、分層縫合傷口,置引流條,壓迫包紮。

12 術後處理

髁狀突全切除術術後做如下處理: