4 別名

kock膀胱;kock pouch

5 分類

7 概述

可控性迴腸膀胱術又稱爲Kock膀胱。可控性迴腸膀胱術是對迴腸膀胱術的改進,該法應用迴腸套疊形成抗返流乳頭瓣,防止尿液外溢,以去除迴腸膀胱術所必須依賴的尿袋。由Kock等於1975、1982年先後報道,1984年Skinner等做過一些技術改進,現已爲臨牀經常採用。本手術的基本方式是取一段帶系膜的遊離迴腸,其兩端各套疊成一個乳頭瓣,分別起抗反流和控制溢尿的作用;雙側輸尿管與迴腸輸入段吻合,關閉該段迴腸斷端;迴腸中央段對摺,側側吻合成尿袋(貯存尿液);迴腸輸出段行腹壁造口(圖7.10.3-1)。手術成功後,尿液不會溢出體外,由病人自行插管排尿。本手術的主要優點是病人可獲得一個較好的人工膀胱(迴腸袋),該迴腸袋具有壓力低(1.74~1.96kPa,15~20cmH2O)、容量大(500~800ml)、可控程度高以及很少發生反流和電解質酸鹼失衡等特點,病人每4~8h自行插管排尿1次,頗爲方便。由於不需佩帶尿袋,病人生活質量明顯提高,被認爲是當今腸道代膀胱手術的重大進展。主要缺點是手術創傷大,費時長(肥胖者尤然),體質較差者難以承受;迴腸袋的創緣(切口)甚長,分離系膜、乳頭瓣形成、吻合、殘端關閉和腹壁造口等諸多操作均在腹腔內進行,因此術後可能發生腸梗阻、乳頭瓣套疊滑脫、輸尿管-迴腸吻合口瘻和迴腸袋壞死等早期併發症;晚期併發症有迴腸袋腹壁造口尿液外溢和插管排尿困難,處理較難。

8 適應證

可控性迴腸膀胱術適用於:

1.因膀胱、尿道或女性內生殖器官的惡性腫瘤已行膀胱全切除(total cystectomy)或盆腔臟器切除者,或者上述病變無法切除但已發生尿路梗阻者。

3.神經源性膀胱(neurogenic bladder)引起的膀胱輸尿管反流、反覆尿路感染和腎功能嚴重受損者。

5.間質性膀胱炎、壞死性膀胱炎等引起的膀胱嚴重攣縮,呈尿失禁狀態者。

7.已做過其他尿流改道手術(如迴腸膀胱術)而不願意繼續佩帶尿袋者或手術效果不滿意者,可改做本手術。

9 禁忌症

1.泌尿系感染未能控制者;伴有上尿路腫瘤、結石或腎臟其他嚴重疾病者。

2.腹部外傷、手術或炎症所致的腸粘連者,腹腔結核、腫瘤、炎症或迴腸已廣泛切除者。

3.其他系統存在的嚴重疾病有可能導致手術危險者。

5.體質較弱者(腎功能受損者尤然),不宜選用本手術;盆腔放射治療會影響到術後迴腸創緣的癒合,故此類病例更應慎重選用,以免術後發生吻合口瘻和迴腸袋壞死(瘻)等併發症。

11 術前準備

1.爲避免術後發生集尿器周圍溢尿,宜將集尿器試佩戴於右下腹部,選定出迴腸膀胱造口的最佳位置,並予以標誌之。

2.腸道準備 有腸道蛔蟲者,應驅蛔蟲治療。術前2~3d半流質,口服新黴素1g,每日4次,或鏈黴素0.5g,每日3次,加服甲硝唑0.2g,每日3次和維生素K 8mg,每日3次。術前清潔灌腸。

4.備血600ml。

13 手術步驟

13.1 1.體位

仰臥,頭低位。

13.2 2.切口與顯露

腹壁造瘻口的部位選擇、腹部切口位置的選擇和輸尿管的分離均與迴腸膀胱術相同。

13.3 3.遊離腸段

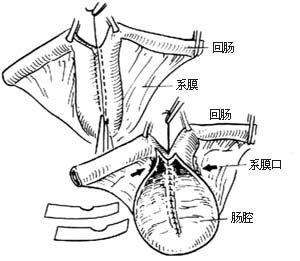

進入腹膜腔後,找到回盲腸部,在距回盲部50cm處遊離帶系膜咽腸段60~70cm,遠端12~15cm用於建立出口和抗水外溢的腸套疊乳頭瓣;近端12~15cm用於輸尿管植入和建立抗返流的腸套疊乳頭瓣[圖 ⑴]。

⑴遊離迴腸段放置成u型,遠端向頭側,u型底向左

13.4 4.切開腸腔

先將中段40cm迴腸對摺或u形,用3-0號尼龍線連續縫合系膜對側緣漿肌層,使u形固定,緊靠縫線切開腸壁,近側端多切開3cm使迴腸袋形成後兩個乳頭瓣不在一個平面上,用可吸收腸線連續縫合吻合口後壁全層[圖 ⑵]。

⑵腸繫膜做一開口,取約1cm寬的腹直肌前鞘或尼龍綢通過此開口

13.5 5.形成乳頭瓣

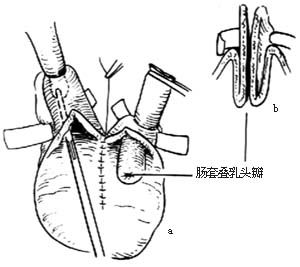

通過切開的腸腔,把未切開的兩端迴腸拉入,分別形成5cm長的套疊,套疊的間隙及外緣分別用絲線縫合固定4排,建立近端抗返流,遠端抗外溢的腸套疊乳頭瓣,在近側和遠側端腸管近套疊段腸繫膜上作一小口,取約1cm寬的腹直肌前鞘或尼龍綢通過此口[圖 ⑶],以防滑脫。

b.胃腸縫合器固定,防止腸套疊滑脫

13.6 6.植入輸尿管

縫合關閉遊離迴腸段的近側端,並於此端和抗返流瓣基底之間將兩側輸尿管植入迴腸,其內留置支架導管。

13.7 7.形成迴腸袋

將切開的迴腸袢外緣對摺,用可吸收縫線作全層內翻連續縫合,形成吻合口前壁,並用3-0號尼龍線作漿肌層加強縫合,完成瀦尿迴腸袋[圖 ⑷]。將迴腸袋下推至盆腔內,關閉系膜間隙。

⑷對摺縫合形成迴腸袋

13.8 8.固定

將位於腸套疊乳頭瓣基部的腹直肌前鞘條或尼龍綢條縫合成環狀,其中部分位於套疊腸壁之間,牢固固定,以防止套疊滑脫。再於中部腹直肌前鞘及腹壁皮膚作圓形切口,劈開腹直肌並向頭側延長,以容納迴腸系膜。將尼龍綢套帶縫合固定於前鞘,建立平的腹壁迴腸造口[圖 ⑸],通過造口放置引流管至迴腸袋。

如果由迴腸膀胱術改作本手術,則將輸尿管移植段迴腸接到可控迴腸膀胱的近端,亦可利用此段迴腸套疊形成抗返流乳頭瓣。

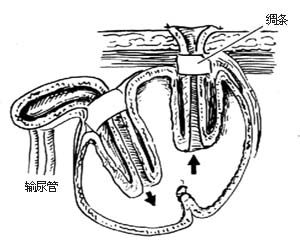

爲預防縫合過緊而致腸壁糜爛和系膜楔入以致套疊迴腸滑脫,可在計劃套疊的迴腸系膜上形成7~8cm長的無系膜區(開窗),並將固定腸管用的尼龍綢(腹直肌前鞘)增寬爲2.5cm,於無系膜區外側穿過系膜,圍繞迴腸,部分嵌進套疊腸壁之間,內襯手指,用不吸收縫線將綢條縫合成環狀,並固定於兩旁腸壁[圖 ⑹]。

⑹開窗形成近8cm的無系膜區以利套疊

14 術中注意事項

2.用於固定套疊的綢帶環縫合不能過緊,以免造成套疊部腸管的血運障礙。但也不宜過鬆,以免滑脫。

3.可控性迴腸膀胱術的關鍵是抗返流和抗外溢兩個腸套疊乳頭瓣,此瓣好滑脫或壞死,一旦發生,手術即失敗。在迴腸袋進出端,迴腸的開窗無系膜區是防止滑脫的措施,但要嚴格掌握7~8cm的長度,過長將影響腸管的活力。

15 術後處理

1.將2根輸尿管支架管和迴腸袋引流管分別接上引流管和玻璃瓶,收集尿液。

2.禁食,持續胃腸減壓。肛門排氣後,停止胃腸減壓,進流質飲食,2~3d後改爲半流質飲食。

4.用等滲鹽水或1∶5000呋喃西林液沖洗迴腸袋引流管,以排出腸袋內粘液和血塊,每天1~2次。必要時,用慶大黴黴素液(16萬U/等滲鹽水500ml)沖洗雙側輸尿管支架管。

5.術後2周左右,拔除雙側輸尿管支架管。術後第3周開始,間斷鉗夾阻斷迴腸袋引流管。夾管阻斷尿液引流,開始持續時間爲1h,然後逐漸延長到4~6h。術後第4周,拔除迴腸袋引流管,每2h插管排尿1次,以後延長到4~6h(最長達8h)1次。指導病人練習自家插管排尿。

6.出院前,進行迴腸袋造影,瞭解迴腸袋充盈情況,有無壓跡、缺損和輸尿管反流。出院後,每3~4個月隨訪1次。隨訪內容包括:每天自家插管排尿的次數和尿量,自控排尿功能(有無溢尿和插管困難),殘餘尿,尿常規,尿培養,腎功能和血液生化指標等。必要時,應進行雙腎區B型超聲波檢查、尿路平片、靜脈尿路造影和迴腸袋造影。

16 併發症

起初,術後早期併發症主要是乳頭瓣套疊滑脫(約50%),而不得不再次手術。但是,自從改進建立乳頭瓣的方法後,此併發症很少發生。目前,本手術的早期併發症的發生率爲16.5%左右,有腸梗阻、迴腸袋腸壁壞死和輸尿管-迴腸吻合口瘻等。

本手術的晚期併發症以迴腸袋腹壁造口溢尿和插管困難最爲常見。

1.腹壁造口溢尿 可在迴腸袋引流管拔除後即刻或數月後發生。溢尿可逐漸明顯,亦可突然出現。其原因有乳頭瓣套疊滑脫、乳頭瓣纖維化、乳頭瓣基底部假道形成(胃腸縫合器的金屬釘外周小孔形成或者乳頭瓣局部壞死)、部分系膜套入乳頭瓣內等。一旦出現明顯溢尿,應考慮手術糾正。方法是沿原腹壁切口進入腹腔,遊離出迴腸袋的輸出段及其乳頭瓣,在迴腸袋做一小切口,即可查明溢尿的原因。若爲乳頭瓣滑脫或活動度過大,可用3-0尼龍線間斷縫合乳頭瓣漿肌層,使之固定;若爲假道形成,消除病因(如上述金屬縫合釘外周的小孔和局部壞死後瘻口形成),予以修補;若爲乳頭瓣大部分壞死和纖維化,則應取鄰近迴腸15cm重建套疊乳頭瓣和輸出段,再與迴腸袋吻合和重建腹壁造口;若發現爲部分系膜套入乳頭瓣內,則應拆去乳頭瓣的固定縫線,剝離該處腸管的系膜,使之成爲無系膜區,再重新縫合固定乳頭瓣。

2.插管排尿困難 此併發症常伴有腹壁造口溢尿,其原因及其處理同上述。只有少數病例僅有插管排尿困難而無腹壁造口溢尿,其原因多爲迴腸袋輸出段過長或者成角。如施行腹壁造口擴張術無效,可手術探查,切除過長的輸出段或者糾正其成角,再將輸出段迴腸壁縫合固定於腹直肌前鞘。特別要注意將系膜側腸壁縫合固定在腹直肌前鞘上,以免術後再次出現成角。

3.其他併發症 偶有固定乳頭瓣的金屬釘裸露處形成結石,此時經內鏡即可順利取出。本手術後菌尿比較常見,但多無症狀,也很少引起腎盂腎炎。只要未發現迴腸袋輸尿管反流和輸尿管-迴腸袋吻合口狹窄所引起的腎積水,則無需處理菌尿。手術佔用迴腸近80cm,所以術後有少數病人出現腹瀉,但多無腸道吸收障礙,一般於術後3個月內自行消失。部分病人於術後3個月內,可能發生血尿素氮和血肌酐輕度增高(術前存在腎功能損害者尤然),一般於6個月內多可恢復到正常。個別病人術後可能出現口渴、多飲、乏力、嘔吐和二氧化化碳結合化碳結合力偏低等代謝性酸中毒的表現,此時應持續補充鹼性藥物2~3個月,上述臨牀表現均可逐漸好轉和消失。