7 概述

經乙狀竇後進路聽神經瘤切除術視野較寬,腦橋小腦三角池顯露清楚。經過顱後窩可以用長鑽頭由內向外切除內耳道後壁,充分暴露和全部切除內耳道內的腫瘤組織。也可不磨除內耳道後壁,藉助內鏡完成內聽道內的腫瘤切除。

聽神經瘤是指生長在蝸神經及前庭神經各分支上的神經鞘膜瘤,70%以上原發於前庭神經,其中以前庭上神經爲多。是由胚原性Schwann細胞異常增生而成,可發生在神經乾的任何部位。最常發生於位靠內耳道底的神經鞘膜Schwann細胞與神經膠質細胞銜接的節點上。聽神經瘤組織學屬良性病變,生長緩慢。臨牀確診者半數以上在30~50歲之間,女性多於男性,多爲單側性。其臨牀發病率各家統計不一,約爲0.1‰~0.2‰,居顱內腫瘤的第3位,佔腦橋小腦三角腫瘤的70%以上。顳骨病理學家們早就指出,隱性聽神經瘤的發現率很高。Hardy(1936)在顳骨切片中發現聽神經瘤佔2.%(6/250);Schuknecht(1975)統計佔0.97%(5/517),姜泗長(1987)統計爲0.43%(1/231),均爲臨牀聽神經瘤確診率的數十倍之多,足見聽神經瘤漏診率之高。隨着人們對聽神經瘤認識的加深及耳神經學、影像診斷學的發展,會有更多病人獲得早期診斷,而不至等到顳骨切片時才發現。因此,早期診斷和治療聽神經瘤應視爲耳科醫師們的神聖職責之一(圖9.3.3.4-0-1~9.3.3.4-0-3)。

聽神經瘤的臨牀表現與腫瘤原發部位和體積有直接關係。早期症狀爲單側持續性耳鳴,進行性感音神經性聾,短暫的眩暈或持續的不穩定感。部分病人有耳深部悶塞、脹痛或耳道麻木感。隨着腫物體積增大,壓迫面神經,其他腦神經及腦幹和小腦,可相繼出現患側舌前2/3味覺喪失、眼乾、面肌張力低下、面部感覺異常,晚期出現頭痛、共濟失調等症狀,以至失去自理能力。少數病例可因顱壓增高而視力減退。重視病人的主訴,進行詳細的耳神經學檢查(含純音聽閾、閾上聽功能、言語測聽、聽性腦幹電位及前庭功能)及影像學診斷相結合,是提高聽神經瘤早期確診率的重要手段。確診早、晚與手術治療的預後有直接關係。

聽神經瘤的外科治療經歷了4個發展階段:①1800~1900年,以Sir Chailes Bell和Ballance爲代表探索時期,從研究臨牀症狀與屍體解剖相結合認識聽神經瘤,並最早進行了聽神經瘤切除術;②1900~1917年,以Cushing爲代表的發展時期,此時已開展了經枕下、經乳突術式及結紮乙狀竇的聯合術式等,並注意到出血和感染是術後死亡的主要原因;Cushing首先使用的銀夾子止血法是一個進步,但此種手術死亡率仍達70%~90%;③1917~1961年,以Dandy爲代表的完善時期,Dandy繼承了Cushing的經驗,重視腫物的定位及改進了手術進路,使枕下小腦幕下進路術式規範化,此種手術死亡率下降至20%左右;④1961年W.House將耳顯微外科技術與神經外科相結合,成爲現代聽神經瘤顯微外科手術的新開端。伴隨早期診斷技術的提高及術中應用面神經監測、腦幹電位的監測,使手術死亡率下降至1%以下,面神經保存率亦由幾乎是0上升至70%以上,聽功能的保存問題亦已列入手術目標。

我國第一篇聽神經瘤手術報道由孫鴻泉發表在中華耳鼻咽喉科雜誌(1958)。此後近20年,聽神經瘤的手術治療幾乎完全由神經外科實施。直至20世紀80年代初,只有少數耳科醫師進行這方面工作。近20餘年來,隨着耳神經學和影像診斷學的發展,聽神經瘤的早期診斷率明顯提高,耳神經外科在國內廣泛開展。在顯微鏡下施行聽神經瘤切除術,術中配合面神經功能及腦幹電位監測,手術死亡率已下降至1%以下,腫瘤全切除率及面神經、聽神經功能的保存率逐漸接近國際先進水平。

9 術前準備

1.詳細瞭解病史,複習聽功能、前庭功能、面神經功能檢查資料及影像檢查照片,力求定性定量定位診斷無誤。

3.術前晚灌腸,睡前內服鎮靜藥。

4.手術晨禁水、禁食。

5.術前半小時予硫酸阿托品0.5mg皮下注射。

10 聽神經瘤手術指徵及緩行手術指徵

聽神經瘤生長緩慢,有報道部分病例長期停止生長的,極少發生惡變。所以,在確診之後,是否立即進行手術治療,常需要多方比較之後決定。但基本原則應是:一旦確診,儘早進行手術切除。因爲:①臨牀症狀出現病人才來就診,說明腫塊的存在已部分地或明顯地損害病人的正常狀態;②目前尚無其他醫療方法可使腫瘤停止生長、萎縮或消失;③腫物較小時容易切除,手術安全性大,面神經、聽神經保存率較高。

在決定是否進行手術治療和選擇時機時,下述因素是必須考慮的:腫物的直徑和位置;病人症狀、體徵的輕重;病人的年齡、職業特點和全身健康狀況。當然,醫院的技術經驗和特殊器械設備條件也是不可忽略的因素。

若病人具有下列情況,手術應慎重考慮:①高齡病人(如65歲以上),且腫物直徑在2cm以下,無腦幹及小腦壓迫症狀者;②心血管系統及重要臟器有明顯功能障礙者;③血液功能不全者;④腫物壓迫中樞及顱壓過高者,應先行腦室引流及其他降顱壓治療後再安排手術;⑤有其他急慢性疾病者,亦應在治癒後再擇期行聽神經瘤切除術;⑥懼怕手術、疑慮很深者應詳細解釋之後再行定奪;單耳聽力側患聽神經瘤者。

11 手術進路選擇

開放內耳道和進入腦橋小腦三角池,顯露及全部切除腫物,並儘可能保存面神經及聽神經功能,是當前聽神經瘤手術的基本方法和目標。爲此,可根據具體條件選擇不同的手術進路或各種進路聯合使用。

聽神經瘤切除術的基本手術進路包括下列3類:①經顱中窩進路(或稱迷路上進路);②經迷路進路及迷路後進路(或稱經耳進路);③經乙狀竇後進路及枕下進路(圖9.3.3.4-0-4)。

瘤體部位、直徑、患側及健側的聽功能及面神經功能狀況,三叉神經受侵與否是選擇手術進路的重要依據。可供參考對比式如表9.3.3.4-0-1。

12 麻醉

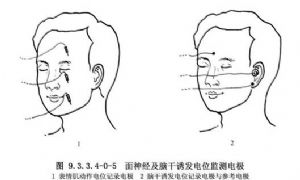

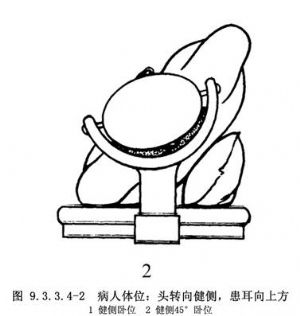

聽神經瘤手術無論採用何種手術進路,均宜在全身麻醉下進行,對病人的血壓、脈搏、呼吸進行持續的監測記錄。進行術側面神經及腦幹誘發電位的監護。術側聽覺消失者,可刺激對側耳以監測腦幹電位的變化。刺激聲及監測電極均可在病人進入全麻狀況及擺好體位之後安放,其安放方式與部位如圖9.3.3.4-0-5所示。

14 術中監護

面神經監護可用毫針電極刺入頰或顴部肌肉內記錄,腦幹誘發電位監測同常規聽性腦幹誘發電位(ABR)檢查,當手術進入內耳道或腦橋小腦三角池,即可進行記錄。在切除腫瘤過程中,持續監測,可以及時提示術者操作離聽、面神經的遠近,有無損傷的可能性。對保護面神經和聽神經功能有重要價值。

15 手術步驟

15.1 1.消毒

常規用2.5%碘酊和75%乙醇消毒頭皮及耳周、面頰、頸枕部皮膚。按要求包頭、鋪無菌手術單,並將其固定在術野周圍皮膚上。

15.2 2.切口

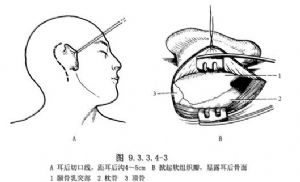

做耳後發際內形切口,上起耳廓附着線上方,向後4~5cm,折向下延伸至乳突尖後方約2cm處,止於乳突尖平面以下1~2cm處。深至骨面,將皮膚與軟組織同時由顱骨面上分離、翻向前方(圖9.3.3.4-3)。

15.3 3.顱骨開窗

以顳線延長線爲上界,以顳骨頂切跡與乳突尖的連線爲前界,在頂、枕、顳交接處切除約3cm×4cm大的骨塊,顯露出顱後窩側方的硬腦膜,其上部可見橫竇,前方可及乙狀竇的後邊緣。此骨塊的前部屬顳骨,較厚,可遇到乳突導血管,內可有與乳突、鼓竇相通的氣房,必須嚴密封閉之,以減少出血和避免腦脊液耳鼻漏(圖9.3.3.4-4)。

15.4 4.切開硬腦膜,顯露腦橋小腦三角池

在快速輸入20%甘露醇250ml半小時後,可採用弧形切口或放射形切口切開腦膜,均應與橫竇和乙狀竇保持2mm以上的距離,避免致傷出血(圖9.3.3.4-5)。將硬腦膜瓣用絲線縫住並牽開,即可見到小腦半球的前外側面,其溝回清晰,質細膩,黃紅色,表面軟腦膜血管豐富,常常擴張明顯。由後向前方放入腦壓板,將小腦半球輕輕推向後內方,在腦棉的保護下,吸出部分腦脊液,腦橋小腦三角池即可顯露。其前方爲顳骨巖部的後面,上方爲小腦幕,下方爲顱後窩底。瘤體居中而緊靠巖部後骨面,若腫物較小,即可在其前上方深處看到巖靜脈和三叉神經,在前下方靠顱底處看到第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ腦神經。

15.5 5.分離和切除腫瘤

瘤體表面有被膜,分佈有前後走行的血管。其色澤因腫瘤結構分型不同有明顯差異。Atoni Ⅰ型常呈灰白色,內中略泛粉紅,血管比較豐富;Atoni Ⅱ型常呈深黃色,極似皮下脂肪組織,有時呈現不同色澤交錯。用腦壓板將小腦半球輕輕推開後,放入腦棉將瘤體分隔起來,以免損傷。

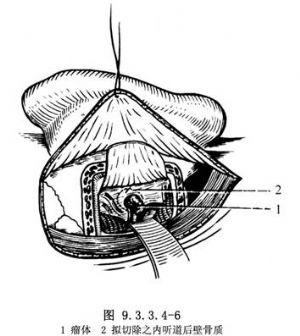

若瘤體較小,可直接分離其周圍的軟腦膜,用雙極電凝鑷切斷與其相連的血管,看清其中樞側並剪斷之,再向前方將內耳道內的蒂部顯露並切除(圖9.3.3.4-6)。

腫物大多數由內耳道長出,爲徹底切除,應由內向外切除內耳道的後壁。方法是先切開內耳道後壁的骨衣,向上下分離,露出骨面,然後用長切削鑽頭磨除骨質,直至顯現粉紅色,換用鑽石鑽頭繼續磨切至露出瘤體上、下、外界爲止。

用小神經鉤和剝離子交替分離瘤體與周圍組織。此時,要特別注意面神經常位於前上方被擠壓在瘤體與骨壁之間,有時扁平而纖細,易受牽拉而致傷,當得知監視器上的異常反應,應立即暫停並調整操作方法。

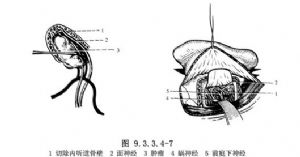

由內耳道底部分離並切斷瘤體與前庭或蝸神經的聯繫,即可將腫塊輕輕提起,取出(圖9.3.3.4-7)。

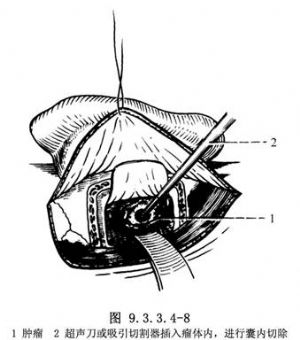

若腫瘤體積較大,其上方可與小腦幕相接觸,並向小腦幕切跡處延伸,其下方與顱後窩底靠近,各腦神經及血管均不能窺視。此時,應先電凝其被膜上的血管,切開被膜,用吸引切割、超聲吸引器或組織鉗(取瘤鉗)行腫瘤囊內切除,直至囊內空虛,瘤體張力縮小,然後由上向下或由下向上將腫塊囊膜與周圍組織(軟腦膜、血管、神經組織、小腦)分離、電凝腫瘤表面的滋養血管,最後分離腦幹側,即可將腫瘤全部切除(圖9.3.3.4-8)。

分離較大的瘤體時,除注意面神經和巖靜脈外,要注意腦幹外側面的保護。前下小腦動脈常紆曲成袢,貼附在瘤體後內側面,有時可見小動脈分支進入瘤體,須先電凝止血後再切斷。

瘤體全部切除後,在術腔內可以清楚看到下列組織結構:顳骨巖部,顱底,小腦幕,第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ腦神經,前下小腦動脈,巖靜脈及中線側的橋延腦側面(圖9.3.3.4-9)。

15.6 6.縫合皮膚、關閉術腔

在徹底沖洗,確認術腔內無異物、無活動性出血後,用無菌生理鹽水或平衡液充滿術腔。硬腦膜沿切口線對位縫合,用筋膜組織覆蓋縫合切口。複查顳骨鱗部及乳突側的骨創邊緣有無開放的氣房,並密封,然後將骨板復位。將耳後皮瓣復位,切口線對位縫合。一般不放引流,耳後區用厚紗墊加壓包紮。

16 術中注意要點

1.顱骨開窗定位要準確,防止偏高損傷橫竇。鑽孔及分離切除骨板時要緊靠骨面防止過深,在橫竇和乙狀竇投影線附近操作尤要注意。取下的骨板要放在抗生素液中保存,以備手術結束時復位。

2.保護側竇,重點在開骨窗和切硬腦膜時。有時乳突導血管較粗大,在靠近乙狀竇處撕斷可引起明顯出血,此時宜將該孔嚴密填塞,徹底止血。

3.分離推移小腦組織,應在顱內壓有下降時進行。用力要輕柔,動作徐緩而穩定,並及時放腦棉保護。勿損傷其表面的軟腦膜及血管,勿損傷小腦組織。本術式一般不應切除小腦組織。只在腫物特大,顱壓不能控制,小腦組織外翻時,纔可用吸引器小心做部分吸除。

4.妥善處理巖靜脈是防止術中和術後較大量出血的要點。巖靜脈匯入巖上竇的部位正好是巨大瘤體與小腦幕和巖部後上接觸處,容易因推動腫物而將其在匯入口部撕開,如此處出血,量大而難止,電凝不濟,銀夾難用,不能用力壓迫和填塞,常使手術陷入極大困難,甚至危及病人生命。如確認難於保存此血管之完整,可有計劃地電凝或用銀夾後切斷,可免不測。

5.腦神經和小腦前下、後下動脈、巖靜脈的保護在此術式中比其他術式更爲重要。在經後面開放內耳道時,應在顯微鏡下小心進行,嚴防鑽頭捲動周圍組織或保護用的腦棉,造成不應有的損傷。電鑽的穩定性也是保證安全的重要條件之一。