4 別名

經頸外動脈結紮術;ligation of the external carotid

5 ICD編碼:38.8201

5.1 分類

耳鼻喉科/咽手術/其他手術/頸動脈結紮術

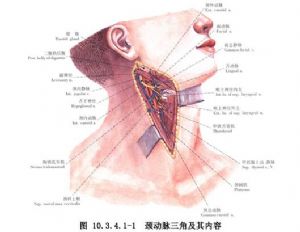

5.2 頸動脈解剖

頸動脈位於頸部頸動脈三角區內。右側頸總動脈發自無名動脈,左側發自主動脈弓(圖9.5.8.2.1-0-1)。過去,絕大多數人認爲頸總動脈在甲狀軟骨上緣平面分爲頸內、頸外動脈,只有少數認爲頸總動脈是在甲狀軟骨上角平面分爲頸內、頸外動脈。石義生等(1965年)曾對50具屍體進行剖驗。他們以兩側甲狀軟骨翼板最高點連線的延長線與頸動脈交叉處作爲標準點,77%的頸總動脈分叉高於此線。多數手術學在描述頸動脈結紮術做胸鎖乳突肌前緣斜行皮膚切口時,都規定切口的中心是舌骨大角。理由是舌骨大角接近頸總動脈分叉,所以將頸總動脈分叉處定爲甲狀軟骨上角平面,比較符合解剖實際。

頸外動脈從頸總動脈分出時一般位於頸內動脈前內側(圖9.5.8.2.1-0-2),但也可有變異,約9%頸內動脈位於頸外動脈前內側,2.38%頸外動脈位於頸內動脈外側。所以,在做頸外動脈結紮時,不能單純根據頸內、頸外動脈的位置去辨認頸外動脈。

頸內動脈在頸部沒有分支,頸外動脈由下而上依次有甲狀腺上動脈、咽升動脈、舌動脈、面動脈、枕動脈、耳後動脈、上頜動脈及顳淺動脈等分支,這是辨認頸外動脈的最主要依據。結紮頸外動脈的部位通常是在甲狀腺上動脈和舌動脈之間,所以至少要分離認定這兩個分支,才能認出頸內、頸外動脈。但也要注意各種變異,例如甲狀腺上動脈可能直接自頸總動脈分出,約1%~3.3%的人甲狀腺上動脈與舌動脈合二爲一。對於這些變異如果心中無數,就可能在手術中迷惑不解,難以決定(圖9.5.8.2.1-0-3)。

頸內動脈起始處的膨大部分爲頸動脈竇,有特殊的頸動脈竇神經末梢分佈其中,受刺激時可反射性地出現心跳減慢,血壓降低,甚至出現暈厥或驚厥等症狀(頸動脈竇綜合徵)。爲避免出現這種症狀,頸動脈結紮術時,切開頸動脈鞘後,可用1%利多卡因2~3ml浸潤頸總動脈分叉的周圍。

頸外動脈供給頸上及顱外頭部軟組織的血液。但結紮頸外動脈後,有時制止上述部位出血的效果並不滿意。主要由於:①頸外動脈與頸內動脈之間及兩側頸外動脈之間有不少吻合支,出血部位距結紮部位愈遠,止血效果愈差。②咽升動脈是頸外動脈的第2分支,但由於起源於頸外動脈的內側,難以顯露,通常是在甲狀腺上動脈與舌動脈之間結紮,結紮部位可能位於咽升動脈的遠心端,所以咽升動脈供血區達不到止血目的。③喉部血液主要由甲狀頸幹分出的甲狀腺下動脈供給,與甲狀腺上動脈之間又有較多的吻合支,結紮頸外動脈對喉部的供血無影響。

兩側頸內動脈通過大腦動脈環構成由頸內動脈、大腦前動脈、大腦後動脈、前交通動脈和後交通動脈組成的多邊血管吻合。從理論上講,結紮一側頸內或頸總動脈應是可行的。但臨牀實踐證明,術後常立即或在1周內發生一側偏癱、失語,10%可因腦軟化而死亡。一般認爲結紮頸內動脈的危險大於結紮頸總動脈。

頸外動脈結紮部位宜在甲狀腺上動脈的遠心端。因爲一方面甲狀腺上動脈與甲狀腺下動脈之間有較多的吻合支,在甲狀腺上動脈近心端結紮,對阻斷頸外動脈血流意義不大;再者,保留甲狀腺上動脈可使頸外動脈血流繼續流向該動脈,以減少頸外動脈近心端形成血栓的危險。至於頸總動脈則應儘量靠近頸動脈球部結紮,既可避免血栓形成,又可使來自頸外動脈側支循環的血流經頸總動脈球流入頸內動脈。

5.3 適應證

1、嚴重的鼻衄,經填塞等止血方法治療後仍無效時,可作同側頸外動脈結紮術。

2、頭面部腫瘤手術時估計術中出血較多者,可行同側頸外動脈結紮術,以減少手術中出血量。如鼻咽纖維血管瘤摘除術、上頜骨截除術等。

5.4 手術器械

用外科手術器械

5.5 術前準備

術野剃毛,禁食。

5.6 麻醉和體位

仰臥,肩墊高,頭稍後仰且偏向對側。

5.7 手術方法

1、取仰臥位,術側肩下墊枕,頭後仰。使頸部向後延伸,頦部轉向對側。

2、沿胸鎖乳突肌前緣,以相當於舌骨大角水平作中點,此處爲頸總動脈分叉處,作一長約5-6cm的切口(圖1)。

圖1 切口

3.在胸鎖乳突肌前緣切開頸深肌膜,顯露胸鎖乳突肌並將其拉向後側,必要時可將舌骨下肌羣拉向前側,或將肩胛舌骨肌切斷,可以更好地顯露頸總動脈周圍組織。小心切開動脈鞘,注意勿損傷該鞘之內側下行的甲狀腺上動脈。橫跨頸外動脈的面靜脈可以結紮切斷(圖9.5.8.2.1-4)。

4.在頸總動脈分叉部周圍以1%利多卡因浸潤後,將頸內靜脈與動脈分離並牽向後側。注意勿損傷與之伴行的舌下神經及迷走神經,在確認頸外動脈至少兩個分支後,靠近分叉處分離頸外動脈,並於第1,2分支動脈之間用粗絲線做雙重結紮,或在兩個結紮線之間將血管切斷,兩斷端分別以細絲線做貫穿縫合結紮(圖9.5.8.2.1-5,9.5.8.2.1-6)。

結紮

5.8 注意事項

1、必須分清頸內動脈與頸外動脈。如誤將頸內動脈結紮,可出現對側偏癱,甚至死亡等嚴重後果。頸外動脈在頸總動脈分叉處的位置是在內側;頸內動脈則在其外後方。亦可依靠有無分支來區別頸外動脈和頸內動脈;頸內動脈在頸部沒有分支,而頸外動脈則有甲狀腺上動脈和舌動脈等分支。

2、頸外動脈結紮部位,應在甲狀腺上動脈與舌動脈分支之間,不要太靠近頸總動脈分叉處。若在靠近頸動脈竇處結紮,則可能因頸動脈竇的刺激而引起虛脫、意識障礙等嚴重併發症。

3、頸內靜脈位於頸外動脈外側,必須仔細辨認,以免誤傷,引起出血。

4、手術過程中必須避免用鉗子夾持或損傷迷走神經。結紮頸外動脈前應仔細檢查,以防誤將迷走神經一起結紮而引起心臟功能紊亂。

5.9 術後處理

2、術後5-7d拆線。

6 ICD編碼:38.8204

6.1 分類

6.2 概述

頸外動脈結紮術用於口腔頜面部火器傷的治療。 頜面部處於暴露部位,在高爆武器普遍使用的現代戰爭中,致傷機會較多。據近代幾次戰爭的統計,第一次世界大戰,法國、俄軍和德軍的傷員中發生頜面部戰傷者,佔全身戰傷的4.6%;第二次世界大戰的蘇德戰爭中,蘇軍的傷員頜面部戰傷佔3.4%;在抗美援朝戰爭中,美軍頜面戰傷的發生率爲6.7%;在西南邊境自衛還擊作戰中,頜面戰傷佔全身傷的8.79%。從上述的數據來看,頜面部火器傷的發生率有逐漸增加的趨勢。

但是,由於頜面部的解剖生理特點,軟組織供血系統側支循環多,局部血運豐富,淋巴系統迴流好,抗感染力強,受損傷的組織再生修復力也強。因此,對於頜面部火器傷,只要處理得當,其預後多數較好。

6.3 適應症

頸外動脈結紮術適用於:

1.頜面部包括頭皮、外鼻、鼻腔、頜骨、口腔及喉咽部大出血,尤其是複雜的多發傷及火器傷,用其他方法不易止血時,結紮傷側頸外動脈,必要時可同時結紮雙側頸外動脈。

2.創傷修復等大型手術(如頜面大型血管瘤、廣泛的惡性腫瘤等),爲減少術中出血,可於術前結紮手術一側或雙側的頸外動脈。

3.頭皮、頜面晚期惡性腫瘤不能手術切除、放射治療及化學藥物治療無效者,可結紮切斷該側頸外動脈,作爲姑息治療,以使其減輕疼痛及減慢腫瘤生長速度。

6.4 禁忌症

1.擬結紮頸外動脈一側,術區皮膚或深部有嚴重感染或已有腫瘤侵犯時,不宜作此手術。

2.凡頜面部非嚴重出血,能用其他方法止血或通過結紮區域供應動脈(如面動脈、舌動脈、顳淺動脈等)即可止血者。

6.5 術前準備

1.外傷病人應首先糾正全身情況,如輸血、輸液、止血、抗休克等。

2.面頸部皮膚準備。

6.6 麻醉和體位

體位採用仰臥,肩墊高,頭後仰並偏向對側。

6.7 手術步驟

6.7.1 1.切口

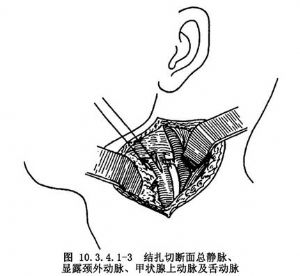

自下頜角下2cm前1cm處向胸鎖乳突肌前緣作垂直切口,長約3~4cm(圖10.3.4.1-1,10.3.4.1-2)。

6.7.2 2.顯露頸外動脈

切開皮膚、皮下組織、頸闊肌及頸深筋膜淺層。鈍性分離胸鎖乳突肌前緣,用甲狀腺拉鉤將肌肉向外牽開,可見面總靜脈向後下匯入頸外靜脈(圖10.3.4.1-3),分離結紮面總靜脈後將其切斷。

分離二腹肌後腹及舌下神經,並將其向上牽開。在舌骨大角下方打開頸動脈鞘。事先可在鞘內注入1%~2%的利多卡因作封閉,以防止因剝離引起頸動脈竇反射性的血壓下降、心率紊亂。繼而向下前鈍性分離即可找到頸動脈分叉。

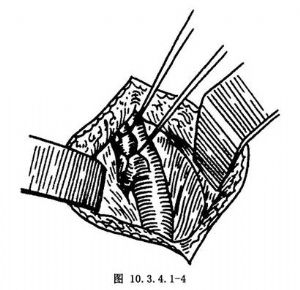

6.7.3 3.結紮頸外動脈

結紮頸外動脈的部位是在甲狀腺上動脈與舌動脈之間,這樣可以保持頸總動脈至甲狀腺上動脈的通暢血流,可防止血栓衝入頸總或頸內動脈中。結紮時先確認頸外動脈,然後用7號粗絲線穿過,提起加壓,如顳淺動脈搏動消失,即可雙重結紮(圖10.3.4.1-4)。

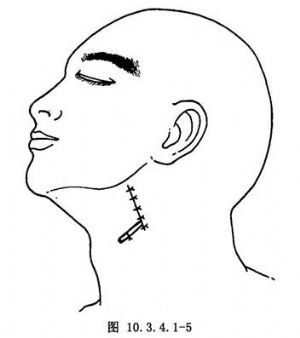

6.7.4 4.縫合創口

創腔仔細止血,用生理鹽水沖洗傷口,以1號絲線分層縫合頸闊肌、皮下組織及皮膚。放置橡皮半管引流(圖10.3.4.1-5)。

6.8 術中注意要點

2.剝離頸動脈分叉及頸動脈竇時,務必先用麻藥封閉,以防止因刺激該竇神經,反射性引起心律紊亂、血壓下降。

3.結紮頸外動脈前,必須確認是該動脈,如誤紮了頸內動脈,將遭致該側大腦缺血,可導致腦軟化,對側肢體癱瘓、失語,甚至生命危險。鑑別頸內外動脈的主要方法是:前者無分支,後者則有多個分支;找到甲狀腺上動脈與舌動脈後,在其間穿一粗線,提起試扎,同時觸摸同側顳淺動脈,如其搏動消失,即證實是頸外動脈。

6.9 術後處理

頸外動脈結紮術術後做如下處理:

1.適當限制頸部活動。

2.術後24~48h去除引流條。

3.術後5~7d拆線。