7 結腸相關解剖

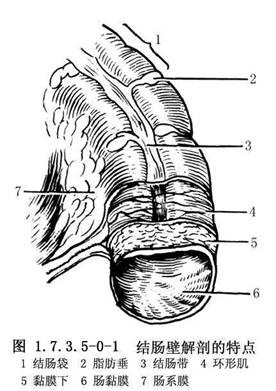

結腸長約1.5m,約爲小腸的1/4。結腸外觀上有4個特徵,易與小腸鑑別:①結腸帶:是結腸壁縱肌層集聚而成的3條縱帶,自盲腸端至乙狀結腸直腸交界處;②結腸袋:因結腸帶較短而結腸較長,引起腸壁皺縮成囊狀;③脂肪垂(腸脂垂):是結腸的髒層腹膜下脂肪組織集聚而成,沿結腸帶分佈最多,在近端結腸較扁平,在乙狀結腸則多呈帶蒂狀;④腸腔較大,腸壁較薄(圖1.7.3.5-0-1)。結腸分爲盲腸、升結腸、橫結腸及乙狀結腸等。結腸的功能主要是吸收水分和儲存糞便(圖1.7.3.5-0-2)。吸收作用以右半結腸爲主,因其內容物爲液體、半液體及軟塊樣,故主要吸收水分、無機鹽、氣體、少量的糖和其他水溶性物質,但不能吸收蛋白質與脂肪。若右半結腸蠕動降低,則加強吸收能力;橫結腸內若有硬的糞塊,常導致便祕。左半結腸的內容物爲軟塊、半軟塊或固體樣,故僅能吸收少量的水分、鹽和糖。若左半結腸腸蠕動增強,則降低吸收能力,常有腹瀉或稀便。結腸黏膜僅能分泌黏液,使黏膜潤滑,以利糞便通過。切除結腸後,吸收水分的功能逐漸由迴腸所代替,故主要對切除結腸的任何部分,甚至全部,也不致造成永久性代謝障礙。

盲腸位於右髂窩,爲升結腸的起始部,與迴腸末端相接,在其後下端有盲管狀的闌尾。迴腸突入盲腸處的黏膜折成脣狀爲迴盲瓣,它具有括約肌的作用,可防止腸內容物反流。盲腸全被腹膜所覆蓋,故有一定的活動性。若活動範圍過大,可形成移動性盲腸,並可發生扭轉,也可進入疝囊中。升結腸是盲腸的延續,上至肝右葉的下方,向左彎成結腸肝曲,其移行於橫結腸。升結腸前面及兩側有腹膜覆蓋,位置比較固定。但後面以蜂窩組織與腹後壁自右腎和輸尿管相隔。結腸肝曲內側稍上方有十二指腸降部,在右半結腸切除時,切勿損傷十二指腸,特別是有粘連時更應注意。橫結腸自結腸肝曲開始,向左在脾下極變成銳角,形成結腸脾曲,向下連接降結腸。橫結腸全被腹膜所包裹,並形成橫結腸系膜,同時藉此系膜連於腹後壁。結腸脾曲的位置較高,上方與胰尾及脾相接近,在結腸切除時須注意對胰、脾的保護。同樣,在脾破裂大出血及巨脾切除時,也應隨時防止結腸脾曲的損傷。降結腸自結腸脾曲開始,向下至左髂嵴處與乙狀結腸相接。降結腸與升結腸大致相同,只在前面和兩側被以腹膜。由於升、降結腸的後面均在腹膜之外,故在腹膜後有血腫存在時,須遊離結腸探查其腹膜外部分,以免遺漏造成嚴重後果。乙狀結腸起自左髂嵴,至第3骶椎上緣連於直腸。乙狀結腸的系膜比較長,故活動性較大,可能成爲腸扭轉的誘因之一。

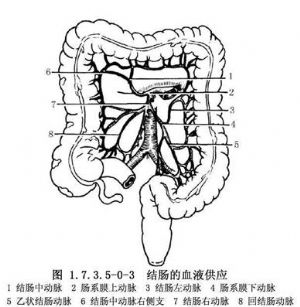

右半結腸的血液供應(圖1.7.3.5-0-3)來自腸繫膜上動脈分出的結腸中動脈的右側支、結腸右動脈和回結腸動脈。約25%病人無結腸中動脈,而由結腸右動脈的一支代替,有的病人有兩條結腸中動脈。橫結腸的血液供應來自腸繫膜上動脈的結腸中動脈。左半結腸血液來自腸繫膜下動脈分出的結腸左動脈和乙狀結腸動脈。靜脈與動脈伴行,最終注入門靜脈。有的結腸左動脈與結腸中動脈之間無吻合,也很少有邊緣動脈,此處稱Roilan點,手術時應加注意。淋巴管也與血管伴行,經過腸繫膜上、下動脈根部淋巴管至腹主動脈旁淋巴結,最後注入胸導管。因此,在根治結腸癌時,須將該部結腸動脈所供應的整段腸管及其系膜全部切除。

9 禁忌症

凡造口遠端有梗阻者不宜關閉。

11 手術步驟

1.圍繞結腸造口周圍,緊貼黏膜做梭形切口,切開皮膚和皮下組織,分離結腸。用剪刀剪除黏膜邊緣和其上附着的皮膚和瘢痕組織(圖1.7.3.5-1)。

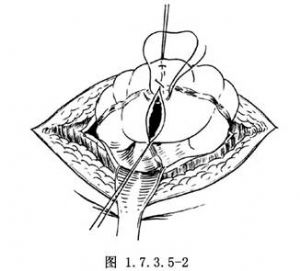

2.用3-0號鉻制腸線做橫行全層連續內翻縫合,關閉造口(圖1.7.3.5-2)。

3.再用細不吸收線做一排漿肌層間斷縫合。然後術者更換手套,重新消毒手術野皮膚,更換手術巾及全部污染器械(圖1.7.3.5-3)。

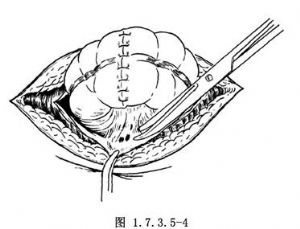

4.繼續分離結腸與腹壁的粘連,直達腹腔,使腸管與腹壁完全分開,然後將腸段送回腹腔(圖1.7.3.5-4)。

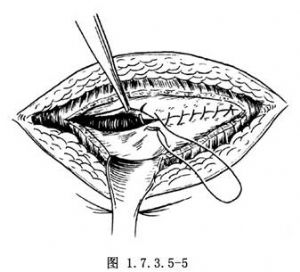

5.以1號鉻制腸線連續縫合腹膜後,以鹽水沖洗創口,再以絲線按層間斷縫合腹壁切口,腹直肌前鞘下置一橡皮條引流,從切口引出(圖1.7.3.5-5)。