7 概述

關節清理及遊離體摘除術用於剝脫性骨軟骨炎的手術治療。剝脫性骨軟骨炎指一部分關節軟骨下骨質發生缺血性壞死,覆蓋其上的關節軟骨產生退行性變,進一步發展則壞死的骨和軟骨逐漸與鄰近的骨和軟骨分離,形成碎片,脫落爲遊離體。本病最常見於膝關節,其次爲肘、踝、肩、髖關節。

在膝關節,病變常見於股骨內髁關節面後十字韌帶附着處的周圍,其次爲股骨外髁和髕骨關節面(圖3.20.3.5.1-0-1)。

兒童的剝脫性骨軟骨炎或當遊離體尚未形成之前,一般適應非手術治療。覆蓋於缺血壞死區上的軟骨,可以維持缺血壞死骨於原位,並保持其完整,經過爬行替代過程而復活。一般需時3~7個月。非手術治療的主要措施爲,長石膏固定患肢於膝關節屈曲30°位,可扶拐下地行走,但患肢不能負重。對於病程較長,非手術治療效果不明顯,且確認已有遊離體形成者,應行遊離體摘除及關節清理術。當由X線片證實有大片骨軟骨壞死區位於關節負重面,關節軟骨面仍保持完好無折裂時,應從股骨髁側面開窗做鑽孔術。若上述大片負重區的壞死軟骨病變已分離,僅由纖維組織連接,則應做鑽孔和內固定術。

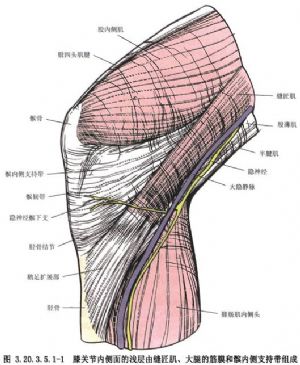

手術相關解剖見下圖(圖3.20.3.5.1-1~3.20.3.5.1-3)。

10 手術步驟

1.切口 選用膝關節前內側長8~10cm弧形切口,暴露關節。在顯露時應注意保護隱神經的髕下支。偶有個別遊離體粘着於膝關節的後部,需在膝關節後側做另一補充切口。當關節有較重的滑膜炎時,切開關節滑膜即可見有淡黃色關節液流出。

2.摘出遊離體及處理關節內病變

徹底探查關節內情況,尤其是半月板的病變。摘除全部可見的遊離體。慢慢屈伸關節,尋找並確定剝脫性骨軟骨炎區域。

如發現病變位於股骨內髁靠近後交叉韌帶附麗處,因此處並非關節的主要負重面,處理時可以不考慮保存和恢復關節面。若病變時間短,位於壞死骨表面的軟骨其外觀完全正常。可用一粗的直皮針探測,畫出骨軟骨炎的範圍。正常軟骨在觸及時似橡膠樣並有抵抗力,而壞死區的軟骨則軟似麪糰,缺乏抗力。切開軟骨,刮除死骨及其上的軟骨,清除全部已分離和疏鬆附着的軟骨碎片。搔刮或鑽孔其底部直至骨質滲血爲止,同時修整破損軟骨邊緣。若病變時間較長,非負重區骨軟骨碎片可能已分離或接近完全分離,可依上法同樣處理。

若骨軟骨炎病變區範圍大,且位於股骨下端主要負重區時,則應以Smillie鑽孔和穿針固定碎片的方法處理。

3.屈伸關節檢查有無殘存的遊離體,特別注意髕上囊。攝膝關節正側位X線片,並與術前X線片對照,直至確認所有大小遊離體均已摘除爲止。用大量等滲鹽水沖洗關節腔,以徹底清除小的骨和軟骨碎屑。

4.逐層縫合切口。