3 概述

當竇房結或心房內的激動,不能按時傳到房室交接區,其間歇超過交接區組織內潛在起搏點的自律週期的時限時,此潛在起搏點即發放衝動,由此引起的一次異位心搏,稱爲交接區性逸搏(junctional escape)。連續3個或3個以上的交接區性逸搏即構成交接區性逸搏心律(junctional escape rhythm)。

交接性逸搏的臨牀表現多爲基礎心臟病及病態竇房結綜合徵、竇性心動過緩、竇房傳導阻滯、竇性停搏、房室傳導阻滯等所致的症狀。逸搏本身無明顯症狀。交接性心律本身不發生明顯的血流動力學障礙。多數患者出現的症狀系原發性心臟病所致。如心悸、氣短等。體檢心率爲40~60 次/min,第1 心音強度無明顯變化。如系過緩的交接性心律,心率<40次/min,可有頭暈、心悸、暈厥等症狀發生。較長時間的交接性逸搏心律,心室率過緩時,可出現暈厥、低血壓等併發症。

交接區逸搏心律是一種心臟生理保護機制。它的臨牀意義取決於基礎心臟疾病。通常認爲短暫的交接區逸搏心律無明顯臨牀意義,持久的交接區逸搏心律常提示有心肌損害。交接區逸搏心律本身無重要意義。發生於叄度房室傳導阻滯或竇性停搏、竇房阻滯者,一方面提示基礎心臟病嚴重,一方面提示預後較差。偶發於竇性心動過緩者預後較好。

9 病因

9.1 交接區性逸搏的常見病因

(1)竇房結功能低下:主要系竇性心動過緩。當竇性心律頻率低於交接區時,即可出現交接區逸搏。急性心肌梗死,尤其是下壁梗死,在發病初期有7%~10%的患者發生交接區逸搏。心肌病、心肌炎等患者也有發生。

(2)竇性停搏:在一個較長的竇性停搏後,可發出交接區逸搏。此見於心肌炎、電擊復律後、某些藥物作用等。

(6)室性期前收縮伴有向心房的逆行傳導後:房室交接區逸搏及逸搏心律多見於中老年人,很少見於兒童。

9.2 交接區逸搏心律的常見病因

交接區性逸搏心律不常見,大多爲暫時性的。主要繼發於竇房傳導阻滯、竇性停搏、明顯的、很緩慢的竇性心動過緩及房室傳導阻滯。其本身是房室交接區組織正常潛在的自律性功能的表現,具保護作用。洋地黃中毒、奎尼丁中毒或者應用β受體阻滯藥、利血平等或者阿托品作用早期也可引起此種心律。但常見於有心臟病者,例如風溼性心肌炎或其他炎症損害竇房結或冠狀動脈長期供血不足引起竇房結退行性變。也可見於心肌病、急性心肌梗死伴竇性心動過緩、傳導阻滯、室內傳導系統退行性變。進行心臟外科手術、電解質紊亂等患者亦可能發生這類心律失常。較持久的交接性心律失常伴有明顯的竇房結功能障礙,如病態竇房結綜合綜合徵等。

10 發病機制

10.1 交接區性逸搏的發病機制

當竇房結或心房內的激動,不能按時傳到房室交接區,其間歇超過交接區組織內後備起搏點的自律性週期的時限時,此後備起搏點即發出衝動,若由此引起一次異位心搏,即稱爲交接區逸搏。

10.2 交接區性逸搏心律的發病機制

與房室交接區逸搏相同。經典的交接區逸搏心律是指心房與心室同時由交接區組織內發出的衝動所激動的一種心律。但更常見的是僅心室受交接區組織的控制,而心房則由竇房結或房內起搏點控制,如發生於房室傳導阻滯與干擾性房室分離,有時心房可以全無活動。這種心律從廣義上講常被稱爲交接性心律,所指的只是心室的節律。

11 房室交接區逸搏和逸搏心律的臨牀表現

11.1 交接性逸搏的臨牀表現

多爲基礎心臟病及病態竇房結綜合綜合徵、竇性心動過緩、竇房傳導阻滯、竇性停搏、房室傳導阻滯等所致的症狀。逸搏本身無明顯症狀。

11.2 交接性逸搏心律的臨牀表現

交接性心律本身不發生明顯的血流動力學障礙。多數患者出現的症狀系原發性心臟病所致。如心悸、氣短等。體檢心率爲40~60次/min,第1心音強度無明顯變化。如系過緩的交接性心律,心率<40次/min,可有頭暈、心悸、暈厥等症狀發生。

12 房室交接區逸搏和逸搏心律的併發症

13 檢查

13.1 交接性逸搏的心電圖特點

13.1.1 (1)典型的心電圖特點

①在較長間歇的心動週期之後出現的QRS波:其形狀、時限爲室上性。

②大多數交接區逸搏看不見P′波:少數在QRS波前後可見到有一逆行P′波。在Ⅱ、Ⅲ、aVF導聯P′波倒置,在aVR、V1導聯直立。逆行P′波可出現在QRS波之前(P--R間期<0.12s),或在QRS波之後(R-P-間期<0.20s),或埋在QRS波中(圖1)。

④有時QRS波前後可出現竇性P波。但P-R間期<0.10s(圖1)。

13.1.2 (2)對典型心電圖特點的詳細描述

①由於交接區的自律性比竇房結低,因此交接區逸搏的逸搏前間期要比竇性週期長,一般爲1.0~1.5s。在同一心電圖上,逸搏的出現常與前一心搏相隔一個固定的時間,即逸搏週期。如出現數個交接區逸搏,其逸搏週期恆定,相差應<0.08s。

②由於交接區逸搏的激動是按正常房室傳導系統下傳心室:所以QRS波形態、時限與竇性的QRS波相同。但如果發生時相性室內差異性傳導時,QRS波可發生畸形。由於此是發生於延遲的心搏,故不能用傳導阻滯尚處於相對不應期等來解釋,但其發生的機制目前尚不清楚。

③逆行P′波:交接區逸搏的激動一方面通過正常的房室傳導系統下傳至心室;一方面大多通過中結間束或後結間束向心房逆行傳導,心房的除極向量指向左上方,所以在額面上P環爲-60°~-90°。投影於Ⅱ、Ⅲ、aVF導聯軸的負側,P波倒置,爲逆行P′波。投影於aVR導聯軸的正側P波直立:投影在Ⅰ導聯軸的正側或等電位處,Ⅰ導聯的P波直立、低平或雙向。

④逆行P′波與QRS波的關係:大多數的交接區逸搏看不到逆行P′波,只是在少部分病例可於QRS波前後見到逆行P波。這是因爲交接區逸搏的起搏點激動,前向性傳導與逆向性傳導的速度不同有關,也與起搏點的位置有一定關係。例如,當起搏點發出的激動逆行傳導比前向傳導快,則逆行P波在QRS波前(P′-R<0.12s);當激動前傳比逆傳快,則逆行P-′波在QRS波之後(R-P-<0.20s);當激動前傳和逆傳的速度相等,則P′波重疊在QRS波羣中。

⑤在交接區逸搏激動發生的前後:如果竇房結也發出衝動,並控制了心房,就會形成竇房結控制心房、交接區逸搏控制心室的局面。兩者的激動在房室結發生干擾,竇性激動不能下傳心室,交接區逸搏激動也不能逆傳入心房。此時竇性P波可在QRS波之前。但P-R間期<0.12s,常在0.10s內。竇性P波也可位於QRS波之後或相重疊。

⑥交接區逸搏的激動可逆傳入心房:與竇性激動在心房內相遇而形成房性融合波。其形態介於逆行P′波與竇性P波形態之間。

13.1.3 (3)房室交接區逸搏的特殊類型

①加速的交接區逸搏及交接區逸搏功能低下:加速的交接區逸搏是指房室交接區逸搏發生在與上述逸搏相同的條件下,但其出現的週期短於1.0s,甚至不到0.7s。提示當時心肌房室間交接區組織有異常高的自律性。相反,亦有在竇性停搏達4.0s以上纔出現心肌房室間交接區逸搏,甚至停搏更長時間而無逸搏出現。提示房室交接區起搏功能異常低弱或受抑制(圖1B)。

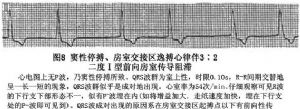

②過緩的房室交接區逸搏:逸搏週期>1.50s,頻率<40次/min(圖2)。

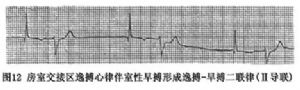

③逸搏-奪獲二聯律:又稱爲僞反覆心律。多見於竇房阻滯時。心電圖特點:在每一個交接區逸搏之後,緊跟一個竇性搏動。此類激動奪獲心室的P-QRS-T波,P波是竇性的。大多見於P-P相距太長,超過逸搏時間與逸搏後的不應期之和所致(圖3)。

13.2 交接性逸搏心律的心電圖表現

13.2.1 (1)典型心電圖特點

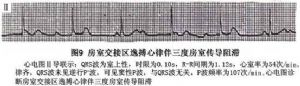

①連續出現3個或3個以上的交接區逸搏(圖4)。

②心室率緩慢:爲40~60次/min,節律整齊R-R間期相等。

③QRS波正常或伴有室內差異性傳導。

④QRS波前後可有逆行P′波:或重疊於QRS波。如QRS波前有P′波,則P--R間期<0.12s,如QRS波後有P波,則R-P-間期<0.20s。

13.2.2 (2)對典型心電圖的詳細描述

①房室交接區逸搏心律緩慢而勻齊:頻率爲40~60次/min,其R-R間期較竇性週期長,而與逸搏前間期相等。小兒的頻率在1歲以內爲80~100次/min,1~6歲爲58~80次/min,7~14歲時與成年人相同。交接區逸搏心律通常節律整齊,但也可不齊,R-R間期不等,相差可>0.12s。其原因爲:A.在交接性逸搏心律開始時需要一個很短的準備過程,即最初時R-R間期較長,以後逐漸縮短直至穩定,此稱起步現象;B.房室交接區發生了隱匿性房室交接奪獲,使交接區提前激動,需要重安排週期使下一次交接區衝動延緩發生;C.房室交接區逸搏心律的起搏點發放的衝動不勻齊。

②多數情況下交接區逸搏心律的心房是由竇房結控制:心室則由交接區控制。交接區衝動可逆傳至心房,可與竇性衝動在心房相遇而形成房性融合波,竇性衝動也可下傳發生心室奪獲。

③在很少見的情況下:交接區存在2個起搏點,上部起搏點可引起逆行P′波;下部起搏點下傳心室產生QRS波,它們的頻率各自不同。

④交接區逸搏心律通常不受乏氏動作、頸動脈竇按摩、壓迫眼球等刺激迷走神經興奮方法的影響,但可隨心率的快慢而改變,當心率增快時交接區逸搏心律可消失,轉變爲竇性心律;當心率減慢時,竇性心律可轉變爲交接區逸搏心律。此爲頻率依賴性3相性交接區逸搏心律。

13.2.3 (3)房室交接區逸搏心律的特殊類型

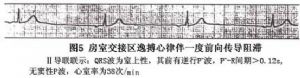

①房室交接區逸搏心律伴傳導阻滯:在交接區逸搏心律時,P′-R間期>0.12s時應診斷一度前向傳導阻滯;R-P-間期>0.20s時應診斷一度逆向傳導阻滯。也可合併二度房室傳導阻滯,前向二度傳導阻滯文氏型不常發生。英氏型罕見。

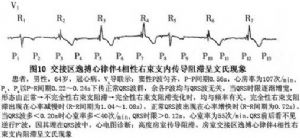

②交接區逸搏心律伴頻率依賴性束支內傳導阻滯的文氏現象(圖10)。

③房室交接區逸搏心律形成的反覆心律:當異位心律伴有逆行心房傳導時,有時此一激動可再傳迴心室引起另一次心室激動,形成反覆心律。它常見於房室交接區逸搏心律、室性心動過速及室性期前收縮等。發生的基礎是房室交接處傳導的抑制不均勻,其中一部分阻滯較重,另一部分較輕,其中阻滯較重的區域有單向傳導阻滯(圖11)。

反覆心律心電圖診斷:逆行P′波出現在交接區或室性異位激動之後,其R-P間期延長超過0.20s,其後又出現另一期前的QRS波羣(QRS-P--QRS),與其前的QRS波羣相距<0.50s。當交接區逸搏心律的逆行心房傳導R-P間期逐漸延長時,易在最長的R-P-間期後出現反覆心律。單個出現的反覆心律易誤爲期前收縮,連續出現即形成反覆心律性心動過速。

反覆心律應與不完全性房室分離與心室奪獲(即逸搏-奪獲)僞反覆心律鑑別。反覆心律最常見於洋地黃敏感或過量。

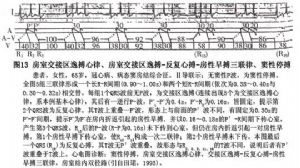

⑤房室交接區逸搏心律形成交接區逸搏-反覆心搏-房性期前收縮三聯律(圖13)。

14 診斷

交接區逸搏本身是一種繼發的生理現象,具有保護作用。過早(短於1.0s)或過晚(超過1.5s)出現的交接區逸搏,其本身即具有病理意義。要熟悉逸搏及逸搏心律的特徵對正確診斷有重要意義。

1.與主導節律的週期相比爲延遲出現,逸搏週期大於一個竇性心動週期,頻率大多爲20~60次/min。

2.逸搏週期:在同一時間內逸搏週期一般是固定的,逸搏週期時間相等。在Holter檢查中發現,在不同狀態、不同時間內發生的逸搏,其週期可有變化,此不同於常規心電圖上所見。

3.在同一時間、同一狀態下逸搏心律的節律是規則的,但也可不規則。逸搏心律伴不齊。

4.對於逸搏與逸搏心律出現的時間,有房室傳導阻滯者,任何時候均可出現,無房室傳導阻滯而竇房結起搏與傳導功能良好者,主要發生於晚間睡眠及午休時,而活動狀態與清醒狀態下少見。

5.逸搏與逸搏心律缺乏傳入性阻滯,一旦竇性心率>60次/min,逸搏與逸搏心律起搏點便被抑制。因此,兩者均屬於被動性心律。

15 鑑別診斷

15.1 交接區逸搏心律與房性逸搏心律的鑑別

交接區逸搏心律P--R<0.12s,可發生於竇性停搏;而房性逸搏心律P--R>0.12s,一般不發生在竇性停搏。

15.2 交接區逸搏心律伴室內差異性傳導與室性逸搏心律鑑別

交接區逸搏心律伴室內差異性傳導時的心室率爲40~60次/min,QRS波呈輕度畸形,多呈右束支傳導阻滯圖形,時限<0.11s。多無室性融合波。室性逸搏心律時,心室率在20~40次/min,QRS波寬大畸形,多呈單相或雙相,時限>0.12s,可有室性融合波。

15.3 交接區逸搏心律與加速的交接區逸搏心律的鑑別

前者心室率爲40~60次/min,是房室交接區的被動心律;而後者心室率爲70~140次/min,是房室交接區的主動心律。

15.4 4.交接區逸搏心律與交接區並行心律的鑑別

前者由於起搏點周圍無保護性傳入阻滯,易被引起節律重整;而後者因其起搏點周圍存在着傳入性保護性機制,一般不出現節律重整,而且其交接區並行心律性期前收縮的長R--R-間期是短R-- R-間期的整數倍數。而前者無此規律。

15.5 伴有逆行P′波的交接性逸搏與竇房結-交接區遊走心律的鑑別

後者的節律點特點是竇房結的起搏點逐漸移動到房室交接區,故P波形態是由竇性P波逐漸移行到逆向性P′波。而前者在一系列的竇性P波之後,突然出現1~2個逆行P′波後又呈竇性P波,並非移行。

16 房室交接區逸搏和逸搏心律的治療

2.過緩的逸搏心律可導致明顯的血流動力學的障礙,甚至可發生阿-斯綜合徵、暈厥等,並使心力衰竭難以控制。當逸搏心率過慢時,可用阿托品或異丙腎上腺上腺上腺素使心室率增快。

3.藥物中毒者應立即停藥。

17 預後

交接區逸搏心律是一種心臟生理保護機制。它的臨牀意義取決於基礎心臟疾病。通常認爲短暫的交接區逸搏心律無明顯臨牀意義,持久的交接區逸搏心律常提示有心肌損害。交接區逸搏心律本身無重要意義。發生於三度房室傳導阻滯或竇性停搏、竇房阻滯者,一方面提示基礎心臟病嚴重,一方面提示預後較差。偶發於竇性心動過緩者預後較好。