4 別名

懸雍垂-齶-咽成形術;懸雍垂齶咽成形術;UPPP;UPPP手術

7 概述

齶垂齶咽成形術(UPPP)系1981年Fujita首創,經國內外學者進行了一些改良,迄今仍是治療鼾症和OSAS的主要術式。UPPP通過切除部分肥厚軟齶組織、齶垂、多餘的咽側壁軟組織及肥大的齶扁桃體,達到擴大咽腔,解除齶後平面阻塞。此手術初期(1981~1982)成功率爲75%左右,以後文獻報道的成功率更低,現應用PSG檢查,以AHI下降50%作爲治療有效的標準。Janson對UPPP術後4~8年的病人隨訪,證實AHI≤40者UPPP手術的遠期療效可達65%,UPPP手術效果與病人體重指數有關,體重指數小且年紀輕的病人,療效要好於肥胖者及老年病人,因肥胖者由於軟齶脂肪組織再沉積所致,老年病人是因爲上氣道擴大肌鬆弛之故(圖9.5.9.1-0-1)。

Hagert(1999)對鼾症術後1~8年的病人及其共居者,進行了鼾聲和白天睡眠情況的問卷調查。其中術前診斷習慣性鼾症者255例,OSAS 110例及非特異性鼾症48例,與鼾症病人共居者345人,病人的年齡爲20~70歲,隨訪時間術後16~97個月,平均40個月。採用UPPP者292例,LAUP者121例。結果發現病人鼾症型別的差異及其性別與手術的療效無關,89.6%的病人及92%的共居者證實,病人鼾聲的發生率在術後得到改善。而未改善的病人,其鼾聲的發生率與手術的方式及術後的時間有關,術後時間越短,手術效果越好。73.3%的病人及67%的共居者,反映病人白天仍有輕度的嗜睡。在接受手術的415例病人中有18%不再有鼾聲,25%無白天嗜睡,而且,本調查還顯示UPPP手術明顯優於LAUP手術。

雖然UPPP手術的遠期(2年以上)療效要低於近期療效。但是UPPP手術在解除病人鼾聲及嗜睡方面的效果應該是肯定的。

由於UPPP的療效尚不理想,且術中、術後風險較大,國內外文獻中都有UPPP造成死亡的病例報道,因此,在普及UPPP手術的同時,應強調對鼾症和OSAS病人做術前PSG檢查的重要性,對重度OSAS及有嚴重低氧血癥的病人,術前及術後應做CPCP治療及選擇性氣管切開。另外手術方案制定應考慮多平面的聯合治療。

12 手術步驟

首先要估計軟齶切除的長度,用壓舌板將軟齶向後平推,將軟齶和咽後壁接觸點定爲軟齶切除的邊界。

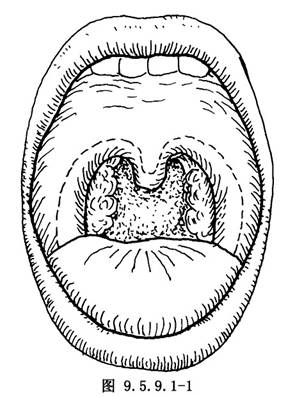

1.切口 由舌齶弓根部切開黏膜,沿舌齶弓外緣0.5cm,呈弧線切至軟齶,切開線距擬定的軟齶切除邊界外移0.5cm,向內切開齶垂邊緣,向下切開咽齶弓與扁桃體交界處黏膜(圖9.5.9.1-1)。

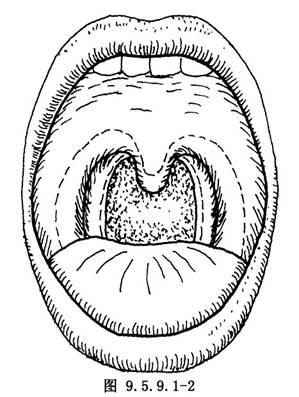

2.剝離切除扁桃體(圖9.5.9.1-2)。

3.從舌齶弓、軟齶和咽齶弓上,做黏膜和黏膜下組織的銳性剝離,保留肌肉組織,剪除擬定切除的軟齶部分,但應多保留一些軟齶的鼻咽側黏膜(圖9.5.9.1-3)。

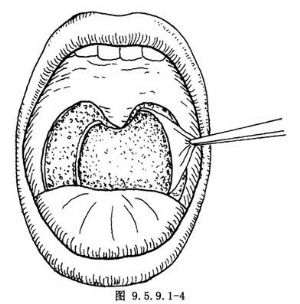

4.於內側1/3抓住齶嚥肌向外牽拉,用3-0可吸收縫線,將其縫至齶舌肌上;肌肉之間做間斷縫合。將齶弓拉攏,封閉扁桃體窩(圖9.5.9.1-4)。

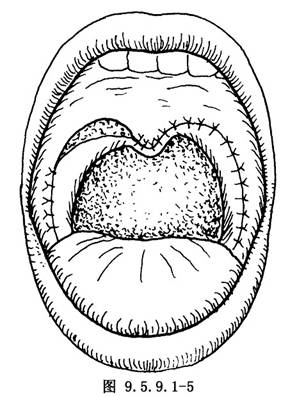

5.將軟齶黏膜從鼻咽側向前提到口腔側,用4-0可吸收縫線縫合。切除多餘的軟齶黏膜,但要使黏膜完全覆蓋創面,不留裸露部分(圖9.5.9.1-5)。

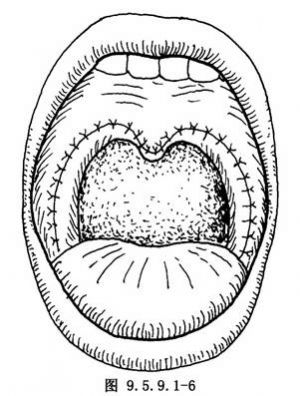

6.酌情切除下垂過長的齶垂;原則上保留齶垂,過長者可部分切除(圖9.5.9.1-6)。

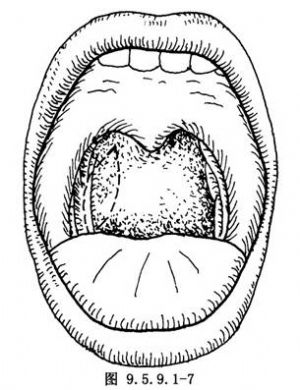

7.若咽後壁有過多的黏膜,可於咽後壁外側做半圓形切口,切除多餘黏膜(圖9.5.9.1-7)。

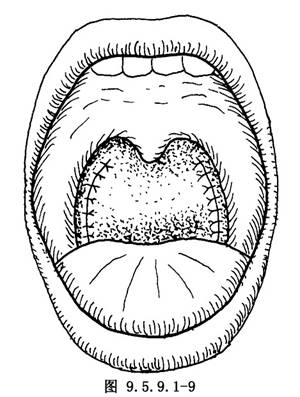

8.分離切緣內側的黏膜並向外牽拉(圖9.5.9.1-8)和切緣外側部黏膜縫合(圖9.5.9.1-9)。