3 概述

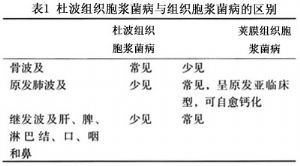

杜波組織胞漿菌病(Histoplasmosis duboisii)是由莢膜組織胞漿菌杜波變種引起的原發於皮膚、皮下組織及骨組織的肉芽腫性及化膿性損害,很少侵犯肺。分爲侷限型和播散型,診斷主要依據真菌學檢查。

9 病因

組織胞漿菌分爲三個變種:莢膜變種、杜波變種和臘腸變種。已發現前兩個變種的有性型爲皮炎阿耶洛黴(異名莢膜伊蒙菌),真菌分類歸入子囊菌門-爪甲團囊目-爪甲團囊科,爲雙相真菌。杜波組織胞漿菌病(Histoplasmosis duboisii)是由莢膜組織胞漿菌杜波變種引起的原發於皮膚、皮下組織及骨組織的肉芽腫性及化膿性損害,很少侵犯肺。

10 發病機制

由於吸入帶菌的塵埃,可以引起急性感染,侷限型:可單個皮損、皮下肉芽腫或單個骨損害,無發熱、貧血或體重減輕等全身症狀,慢性病程,可無症狀或反覆發作,可自愈。播散型:即在皮膚、淋巴結、骨、腸及腹腔臟器播散發病,此型可急性進展致死,波及肝、脾,甚至全身,尤其是骨骼,顱骨病變可類似多發骨髓瘤,掌和趾骨病變可如結節病,腹股溝或全身淋巴結腫大可甚著,有如副球孢子菌病。皮膚及血中可找到本菌,白細胞數常無改變。

11 杜波組織胞漿菌病的臨牀表現

11.1 侷限型

可單個皮損、皮下肉芽腫或單個骨損害,無發熱、貧血或體重減輕等全身症狀,慢性病程,可無症狀或反覆發作,可自愈。

11.2 播散型

即在皮膚、淋巴結、骨、腸及腹腔臟器播散發病,此型可急性進展致死,波及肝、脾,甚至全身,尤其是骨骼,顱骨病變可類似多發骨髓瘤,掌和趾骨病變可如結節病,腹股溝或全身淋巴結腫大可甚著,有如副球孢子菌病。患者可有發熱、消瘦、乏力及嚴重貧血等,皮膚及血中可找到本菌,白細胞數常無改變。

12 實驗室檢查

直接鏡檢:取皮損、膿液、骨損害、竇道或活檢材料時,常可找到許多菌體。真菌培養:取材培養於含抗生素的沙堡瓊脂上,25℃,生長緩慢,有時要4~6周纔開始生長,逐漸形成白色至棕色絨毛狀菌落,有如莢膜組織胞漿菌。鏡檢亦可見到小分生孢子及帶棘刺的大分生孢子。生化反應:本菌尿素試驗陰性,在24~96h內即可液化明膠,而莢膜型組織胞漿菌則否。

13 輔助檢查

組織病理:常可見到成堆巨細胞,可達200µm或更大,內含許多卵形酵母細胞,直徑約12~15µm,有時4~5個成鏈狀,如皮炎芽生菌病的酵母細胞,但無寬的芽頸,亦可見其他炎症細胞如中性粒細胞。在乾酪樣變區可見細胞外變性酵母,呈小粒或大的球形空泡細胞,一般HE染色即可見到,GMS、GF及PAS染色更爲清楚。在癒合的纖維化損害中菌體較少。

14 診斷

14.1 直接鏡檢

取皮損、膿液、骨損害、竇道或活檢材料時,常可找到許多菌體。KOH塗片可見12~15μm直徑的厚壁酵母細胞,細胞內可見脂肪小滴,少數情況亦可見寬底出芽,有如皮炎芽生菌,故應培養鑑別。

14.2 真菌培養

取材培養於含抗生素的沙堡瓊脂上,25℃,生長緩慢,有時要4~6周纔開始生長,逐漸形成白色至棕色絨毛狀菌落,有如莢膜組織胞漿菌。鏡檢亦可見到小分生孢子及帶棘刺的大分生孢子。當傳種至血瓊脂37℃培養時,很快即轉成酵母相,常爲小的酵母型,有時可見12~15μm直徑的厚壁細胞。當轉成這種大的杜波型酵母細胞,則小的莢膜型細胞就不能再被發現。