2 英文參考

Dìwǔhuì GB42[中國鍼灸學詞典]

dìwǔhuì[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

G42[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

GB42[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

| 穴位 | 地五會 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Diwuhui | ||

| 羅馬拼音 | Tiwuhui | ||

| 美國英譯名 | Ground Five Meetings | ||

| 各國代號 | 中國 | GB42 | |

| 日本 | 42 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | VB42 | |

| 富耶氏 | VB42 | ||

| 德國 | G42 | ||

| 英國 | G42 | ||

| 美國 | GB42 | ||

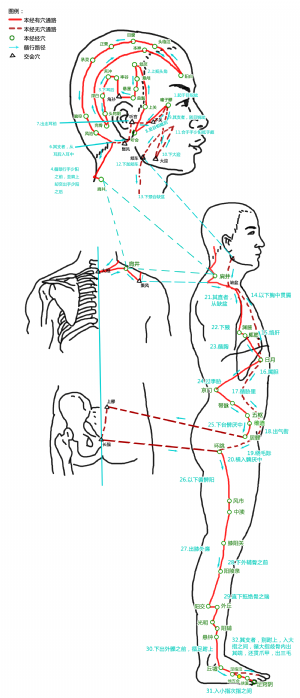

地五會爲經穴名(Dìwǔhuì GB42)[1]。代號GB42[2]。出《鍼灸甲乙經》。屬足少陽膽經[2][2]。地即土地,地爲下,指足部,五即五個,會即會合,分佈於足部的少陽經穴有五,此穴居其中,爲上下脈氣會合之處,故名地五會[2]。地五會穴主治頭、胸等部疾患:如偏頭痛,目赤痛,耳鳴耳聾,內傷吐血,乳腫乳癰,腋下腫,腰痛,足背紅腫,頭痛,目赤,耳鳴,脅痛,乳癰,足背腫痛,耳聾,脅肋脹痛,足跗腫痛,乳房脹痛,目赤腫痛,吐血,現代又用地五會穴治療肋間神經痛,神經性耳聾,乳腺炎,結膜炎,腰肌勞損,足扭傷,肺結核,腋淋巴結炎等。

5 穴名解

地即土地,地爲下,指足部,五即五個,會即會合,分佈於足部的少陽經穴有五,此穴居其中,爲上下脈氣會合之處,故名地五會[2]。

《釋名·釋地》:“地,低也。其體低下,載萬物也。”《黃帝內經素問·至真要大論》:“風行於地。”《備急千金要方》風毒腳氣門:“夫風毒之氣皆起於地。地之寒暑風溼皆作蒸氣,足當履之,所以風毒之中人也必先中腳。”五,數也,同伍。《周禮·地官·小可徒》:“五人爲伍。”人頭圓象天,足地方以應。本穴爲足少陽之氣,與其他五經之氣會合處也。以此之一,會彼之五,足方象地。本穴能治足背紅腫,五趾不能着地,針之可使腫消疾除,站立如常;又其穴爲五臟之氣所會,故名之。[3]

7 地五會穴的定位

標準定位:地五會穴在足背外側,當足4趾本節(第4蹠趾關節)的後方,第4、5蹠骨之間,小趾伸肌腱的內側緣[5]。

地五會穴位於足背部,當第四五蹠骨間,靠小趾伸肌腱的內側緣,俠溪穴上1寸處[5]。

地五會穴位於足背,第四、五蹠骨間,第四蹠趾關節近端凹陷中[5]。伸足取穴[5]。

8 地五會穴的取法

正坐垂足或仰臥位,在第四、五蹠骨間,當小趾伸肌腱的內側緣取穴[5]。

地五會穴位於足背,第四、五蹠骨間,第四蹠趾關節近端凹陷中[5]。伸足取穴[5]。

9 地五會穴穴位解剖

地五會穴下皮膚、皮下組織、足背筋膜、骨間背側肌。皮膚由足背外側皮神經和足背中間皮神經分佈。跗外側動脈發自足背動脈(在距骨頸處),向前外行於足背,發交通支連於弓形動脈。(參看足臨泣)

9.1 層次解剖

皮膚→皮下組織→趾長伸肌腱→趾短伸肌腱外側→第四骨間背側肌→第三骨間足底肌[7]。

9.2 穴區神經、血管

10 地五會穴的功效與作用

地五會穴有清肝疏膽作用,凡穴名之曰合日會者,皆與他經之穴會合爲用也。如頭之百會,腿之合陽,手之合谷,以及臑會、會宗等均是也。其所治症,亦多有與他經之穴協合奏效者。如《天罡祕訣》雲:“耳內蟬鳴先五會,次針耳門,三裏內。”《黃帝內經素問》曰:“陽氣起於足趾之表。”少陽爲一陽,由頭至足爲降。厥陰爲一陰,由足至腹爲升。陽不降則陰無以升,陽之降,陰之引也;陰之升,陽之促也,六經皆然,借少陽厥陰以啓之也。[8]

11 地五會穴主治病證

地五會穴主治頭、胸等部疾患:如偏頭痛,目赤痛,耳鳴耳聾,內傷吐血,乳腫乳癰,腋下腫,腰痛,足背紅腫,頭痛,目赤,耳鳴,脅痛,乳癰,足背腫痛,耳聾,脅肋脹痛,足跗腫痛,乳房脹痛,目赤腫痛,吐血,現代又用地五會穴治療肋間神經痛,神經性耳聾,乳腺炎,結膜炎,腰肌勞損,足扭傷,肺結核,腋淋巴結炎等。

地五會穴主治頭、胸等部疾患:如偏頭痛、目赤痛、耳鳴耳聾,內傷吐血、乳腫乳癰、腋下腫、腰痛、足背紅腫等[8]。

地五會穴主治頭痛、目赤、耳鳴、脅痛、乳癰、內傷吐血、足背腫痛[8]。

地五會穴主治頭痛,目赤,耳鳴,耳聾;脅肋脹痛,足跗腫痛;乳房脹痛,乳癰[8]。

地五會穴主治目赤腫痛,耳鳴,吐血,乳癰,腋下腫,足背紅腫等[8]。

13 地五會穴的配伍

地五會配睛明、瞳子髎、風池,有祛風明目止痛的作用,主治目赤痛。

地五會配乳根、膻中、足三裏,有清熱瀉火解毒的作用,主治乳癰。

16 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:222.

- ^ [2] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:564.

- ^ [3] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [4] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:118.

- ^ [5] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [6] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:333.

- ^ [7] 查煒.經絡穴位按摩大全[M].南京:江蘇科學技術出版社,2014.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:116.