7 概述

重建聽骨鏈的鼓室成形術的內容主要包括:①清除侷限於中耳的病變;②依聽骨的病變類型重建聽骨鏈;③伴或不伴鼓膜修補;④維持鼓室的含氣腔,防止鼓室粘連。旨在鼓膜與內淋巴液之間建立穩定的連接,以恢復或改善中耳的傳聲功能。

10 術前準備

1.根據術前的檢查結果,向病人介紹手術的目的及其簡要的手術過程。同時提出術中可能出現的情況以及手術的預後,以便能獲得病人的理解和配合。

2.術前剃除耳周毛髮;對耳後進路或切取顳肌筋膜做移植者,其耳周備皮的範圍要相應增寬。

3.術前1d剪去外耳道軟骨段耳毛,清除外耳道內耵聹及痂皮。然後以3%硼酸乙醇或70%乙醇棉籤擦淨外耳道、耳廓外側面各凹陷處皮膚。但避免消毒液流入鼓室內,以免引起耳痛、鼓室黏膜反應性充血,分泌增加。

4.術前1d全身應用抗生素。成人術前1h口服苯巴比妥0.09g。

11 麻醉和體位

取仰臥位,頭偏轉於非手術耳側。

採用局部麻醉,病人處於清醒狀態,便於觀察面神經及聽力變化情況。麻醉藥多采用2%利多卡因加入適量的1‰腎上腺素(1滴/1~3ml)。對兒童及對手術過度緊張或不能合作者,可考慮全身麻醉。

12 手術步驟

1.鼓膜修補移植組織的採取 若須鼓膜修補者,手術開始先取用於鼓膜修補的移植組織,採取的組織及方法可參考“鼓膜成形術”。

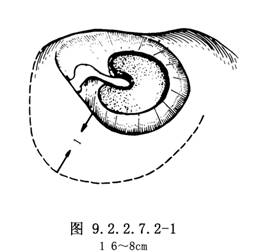

2.切口 一般採用耳內切口,其方法與經外耳道進路鼓膜成形術的切口基本相同。不同點在於,耳道後壁弧形切口離鼓環的距離要比單純鼓膜成形術遠一些,以便於封閉鼓室,探查後外耳道後上壁遺留的骨質缺損(圖9.2.2.7.2-1)。

3.剝離外耳道皮膚 沿外耳道做弧形切口,將切口內側外耳道皮膚從骨膜下向內分離至鼓切跡,若須修補鼓膜穿孔,可以按修補的方式完成鼓膜移植術(參照“鼓室成形術”)。若鼓膜完整者,則從鼓切跡分離進入鼓室,將鼓膜後半部與其相連的外耳道皮瓣一起向前翻起(圖9.2.2.7.2-2)。

4.探查中、上鼓室及聽骨鏈 先鑿除後上方的部分骨性鼓環及外耳道骨質,暴露砧鐙並節、鐙骨及錐隆起等結構。若疑有上鼓室病竈,可去除部分上鼓室外側壁骨質,顯露錘骨頭及砧骨體(圖9.2.2.7.2-3),然後在高倍手術顯微鏡下仔細檢查聽骨表面有無鱗狀上皮、肉芽、膽脂瘤及硬化病竈。清除這些病變時操作應仔細輕巧,避免損傷鐙骨、內耳及面神經等重要結構。

適宜於重建聽骨鏈鼓室成形術的常見病變有:①砧骨缺損,錘骨和鐙骨存在;②砧骨和錘骨(或錘骨柄)缺損,鐙骨存在;③砧骨和鐙骨足弓缺損,錘骨柄存在或缺損;④聽骨鏈固定。⑤伴有其他病變。

5.聽骨鏈重建的方法 中耳病變的複雜性導致聽骨鏈重建方法的多樣化。主要根據聽骨鏈病變的類型及手術者的習慣而選用。聽骨鏈重建應遵循下述原則:①要準確估計移植聽骨的長度,過短達不到連接鼓膜與前庭窗之間的目的,過長會過分增加對鐙骨的壓力,易致耳鳴及感音神經性聽力障礙;②植入聽骨的體積應儘量細小,以減輕聽骨的重量,有益於對各頻率聲音的傳導,並可防止與周圍結構的粘連;增加鼓室的容積;③植入的聽骨,其兩端要保證相對牢固地連接。

聽骨鏈重建同時進行鼓膜成形時的手術步驟是:①先植入移植組織修補鼓膜,使移植鼓膜的前半部相對固定;②掀開移植鼓膜的後半部後按不同情況進行聽骨鏈重建;③然後再復位移植鼓膜的後半部及外耳道皮瓣。上述步驟有利於移植聽骨的位置相對穩定,可避免因鼓膜修補操作改變移植聽骨的原有位置。

(1)砧骨缺損,錘骨和鐙骨存在:可用聽骨或軟骨雕刻成小柱,或用部分聽骨贗復物(PORP)鑲嵌在錘骨柄與鐙骨頭之間。用自體或同種異體聽骨時,一般取砧骨體或錘骨頭。先用鑽石鑽頭將其磨成細長的小柱。與鐙骨頭連接的一端要磨成一小凹面,大小適合於鐙骨頭;與錘骨柄相連的一端則磨成一槽溝(圖9.2.2.7.2-4A)。用自體或同種異體軟骨時,用刀片與上述相同的方法進行雕刻。移植聽骨的長度,可藉助視覺直接測量。其小柱的槽溝端頂在錘骨柄上1/3的內後側面,而另一凹面端則套在鐙骨頭上(圖9.2.2.7.2-4B、C)。如用部分聽骨贗復物(PORP)時,其外側端與錘骨柄之間要插入一軟骨片,以利良好的癒合(圖9.2.2.7.2-4D)。

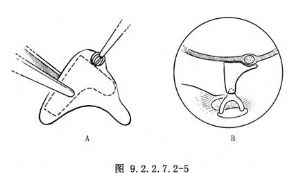

如錘骨柄位置明顯靠前時,與鐙骨頭之間鑲嵌的聽骨柱則成近似水平位,以致影響傳聲效果。對此情況,移植的聽小骨要雕刻成倒L型(圖9.2.2.7.2-5A)。然後在與鐙骨頭和錘骨柄相連的部位分別磨成凹面和槽溝面,鑲嵌於錘骨柄與鐙骨頭之間(圖9.2.2.7.2-5B)。

若錘骨柄明顯內移幾乎接近鼓岬,移植聽骨就無法連接錘骨柄與鐙骨頭。這時將植入聽骨的外側面磨成平面,與移植鼓膜的內側面直接接觸。而另一端則磨成凹面扣在鐙骨頭上(圖9.2.2.7.2-6)。

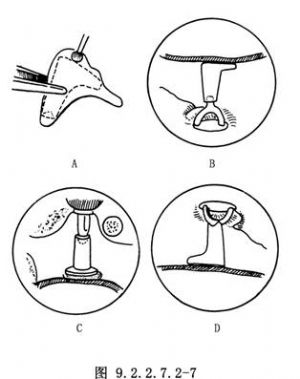

(2)砧骨和錘骨(或錘骨柄)缺損,鐙骨存在:在鐙骨頭部與移植鼓膜之間鑲嵌以聽骨或軟骨雕刻的倒L形小柱(圖9.2.2.7.2-7A、B),與鐙骨頭相連的一端磨一小凹面。其移植的聽骨小柱,儘可能要磨細,以免與鼓室壁相接觸。再則要保證足夠的長度,以維持最終癒合狀態下鼓膜與鐙骨之間的張力。若鐙骨頭缺損,移植小柱的內側端要雕刻成切跡狀,扣於鐙骨足弓的頂部(圖9.2.2.7.2-7C)。如用部分聽骨贗復物(PORP),則其外側面與移植鼓膜之間嵌一軟骨片,以利良好癒合和防止經以後變薄的鼓膜穿出(圖9.2.2.7.2-7D)。

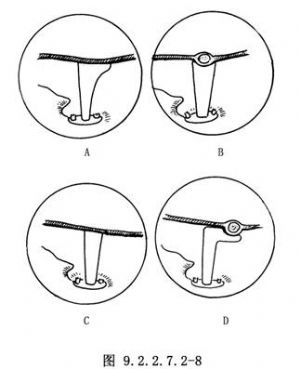

(3)砧骨和鐙骨足弓缺損,錘骨柄存在或缺損:在鼓膜(或錘骨柄)與鐙骨底板之間移植一聽骨小柱。移植前要去除底板表面黏膜及其他病變組織,以利於移植小柱與底板之間的良好癒合。可用異體錘骨或砧骨,將其磨成倒L形。與底板相連的一端要磨平,然後立於底板中央,外側端則貼附於移植鼓膜的內側面(圖9.2.2.7.2-8A)。若錘骨柄存在,小柱的外側端要磨成一槽溝,以利容納錘骨柄(圖9.2.2.7.2-8B)。若錘骨柄位置靠前,移植小柱不易與鐙骨底板形成近似的直角,致小柱與底板表面的連接不穩定。對此情況,小柱的外側端宜直接與鼓膜相觸,或將L形小柱外側臂頂面磨一槽溝,頂在錘骨柄的內側面(圖9.2.2.7.2-8C、D)。

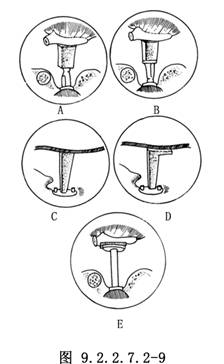

移植之聽骨小柱也可用同種異體鐙骨(圖9.2.2.7.2-9A、B),或自體或異體軟骨(圖9.2.2.7.2-9C、D)或全聽骨贗復物(TORP)(圖9.2.2.7.2-9E)。

用上述方法重建聽骨鏈後導致失敗的原因,多見於移植小柱內端與鐙骨底板脫位。多數爲鼓膜癒合過程中,因纖維組織的收縮,使鼓膜外移所致。鑑於此,對鐙骨上結構缺損者也有主張做分期手術的。第一期行單純鼓膜修補術,待鼓膜癒合,使其位置相對穩定後再行第二期聽骨鏈重建術。爲避免移植聽骨脫位,可在移植小柱內端的界面以纖維蛋白膠固定。

(4)聽骨鏈固定:

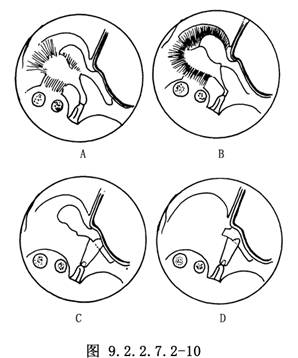

一是錘骨頭或砧骨固定:先天性中耳畸形、鼓室硬化症、炎症後上鼓室新骨形成以及耳外傷均可致錘骨頭和砧骨體同時或單獨固定。對此病變首先要去除引起聽骨鏈固定的病竈。然後分離砧鐙和錘砧關節,取出砧骨。此時如錘骨活動恢復正常,則利用改形的自體砧骨重建錘骨柄與鐙骨頭之間的聯繫(圖9.2.2.7.2-10A、B)。如取出砧骨後,錘骨仍不活動或錘骨柄明顯內移,則在鼓膜張肌腱附着的偏上方截斷錘骨頸部,鉗除其頭部。此時錘骨柄活動多能恢復正常。但錘骨柄仍有內移時,以明膠海綿支持,使其恢復至正常位置。然後用改形的自體砧骨或錘骨頭,鑲嵌於鐙骨頭與錘骨柄之間,重新恢復其聽骨鏈功能(圖9.2.2.7.2-10C、D)。

對於限於上鼓室膽脂瘤或錘骨頭和砧骨體被纖維組織及硬化竈包繞固定者,經清除病竈即使恢復活動,也宜將砧骨和錘骨頭取出,然後用改形的自體聽骨重建聽骨鏈。其優點在於:減少重新粘連固定的機會;便於徹底清除上鼓室病變;使中鼓室與上鼓室、鼓竇及乳突腔之間維持寬暢的通道,以利於保持鼓室的含氣量。

二是鐙骨固定:多見於炎症性粘連、鼓室硬化症、耳硬化症及先天性畸形。在鼓室硬化症,切斷硬化的鐙骨肌腱,剔除鐙骨底板周邊的硬化竈,可以使底板活動正常。但其維持時間甚短,不久會重新固定。一般認爲,去除鼓室硬化竈的同時進行鐙骨切除術,是治療鼓室硬化症性鐙骨底板固定的最佳方法,有望獲得良好的遠期效果。但清除鐙骨底板硬化竈的操作,有導致足板骨折和開放迷路的危險。有鼓膜穿孔或伴有尚未治癒的中耳炎時,中耳缺乏正常的防禦功能。因此,對此類病例行鼓室成形術時,不能同時行前庭窗功能恢復的任何手術,應先做鼓膜成形術,術後觀察半年以上,完全痊癒後進行,否則可能導致嚴重的迷路損害和全聾。

在行鐙骨底板切除之前,用1∶1000腎上腺素棉片充分止血。底板切除後立即將備好的脂肪或筋膜片封閉前庭窗。然後將聽骨或軟骨柱雕刻成的小柱立於其中央,外側端連於砧骨長腳或錘骨柄,或直接貼附於鼓膜的內側面(圖9.2.2.7.2-11)。

如用一端系鋼絲環的Teflon柱,其外端則掛在砧骨長腳或錘骨柄(圖9.2.2.7.2-12)。在移植小柱的內端周圍,以明膠海棉支持固定。這類病例鐙骨切除術的效果不及耳硬化症者,且有併發感音神經性聾的危險。有些作者對鼓室硬化症引起鐙骨底板固定者,不主張做鐙骨切除術,而僅行鼓膜成形術,以便於佩戴助聽器。

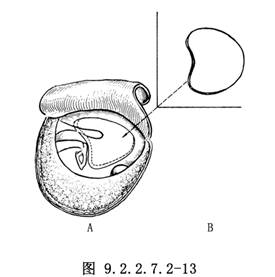

(5)伴有其他病變:錘骨柄內移,其尖端與鼓岬黏膜粘連時,鱗狀上皮可沿錘骨柄表面長入與其相粘連部位的鼓岬表面。對此情況一般不須切除錘骨柄,而分離粘連和剝除鱗狀上皮,並將錘骨柄尖端輕輕抬起,用明膠海綿墊其內側面,以防重新粘連。然後按需要做相應的聽骨鏈重建和鼓膜成形術。若鱗狀上皮從穿孔緣長入鼓室,並覆蓋全部鼓室內壁者,要仔細、完整分離後鉗除。所遺留的創面則以硅膠膜或軟骨片覆蓋,再行鼓膜成形術(圖9.2.2.7.2-13)。觀察半年,待鼓膜穿孔癒合、鼓室創面被正常黏膜修復後,取出植入的硅膠或軟骨片,並根據聽骨鏈的病變做相應的聽骨鏈重建術。

13 術中注意要點

1.徹底清除中耳的不同病變,是重建聽骨鏈鼓室成形術成功的重要前提。

2.植入的聽骨位置要正確。修復鼓膜時易使植入的聽骨脫位,故在完全鼓膜修復後應需重新檢查植入聽骨的位置。

3.要認真仔細雕刻所移植的聽骨,以確保植入聽骨兩端較爲牢固地連接。並要避免植入的聽骨與鄰近骨質(如面神經骨管、錐隆起等)結構接觸,以免影響傳聲效果。

4.清除中耳病變時,操作要輕巧,避免損傷面神經及內耳。尤其處理兩窗處病變時,要避免形成迷路瘻。鼓室硬化症引起鐙骨固定者,宜分期手術。

14 術後處理

1.平臥休息1~2d。

2.全身用抗生素,以防感染。因觸動聽骨鏈而致術後耳鳴或眩暈,要及時給予ATP,輔酶A、維生素B族及煙酸等藥物。

3.術後1個月內避免頭部碰撞,禁捏雙鼻孔擤鼻,以免植入聽骨脫位。

5.取出填塞物後,正常移植組織應是淡紅色,表面潮溼或有少量滲出性分泌物,經3~4d後逐漸減少。若分泌物多或鼓膜有明顯搏動,提示有感染。這時,應繼續用足量抗生素,局部可用新黴素可的可的松滴耳劑。若感染得到控制,多不遺留穿孔。

6.若發現小穿孔,儘早用2%苯酚滴耳液棉片貼補,每天更換1次,直至穿孔癒合。較大的穿孔則需二次手術修補。