5 概述

神经源性肿瘤是纵隔内常见的肿瘤之一,约占15%~30%。女性略多于男性。任何年龄都可以发生,但儿童神经源性肿瘤恶性率较高(50%),成人在10%以下。纵隔神经源性肿瘤大多起源于脊神经和椎旁的交感神经干,所以后纵隔(脊柱旁沟)是好发的部位,且上纵隔比下纵隔更多见。左右两侧纵隔的发生率无明显差异。来自迷走神经和膈神经的神经源性肿瘤比较少见。更为少见的是副神经节来源的肿瘤可在主动脉根部、心包,甚至心脏发现。

大多数成人神经源性肿瘤没有症状,有症状者,常主诉咳嗽、气短、胸痛、声音嘶哑或有Horner综合征。少数(3%~6%)有脊髓压迫的表现。儿童神经源性肿瘤,不论是良性或恶性,其症状明显,如胸痛、咳嗽、气短、吞咽困难等。Horner综合征、截瘫、发热等常是恶性肿瘤的表现。

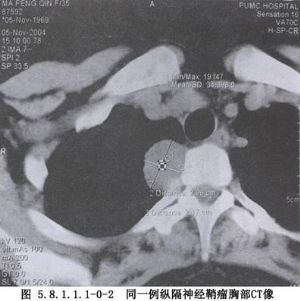

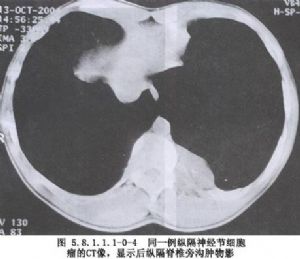

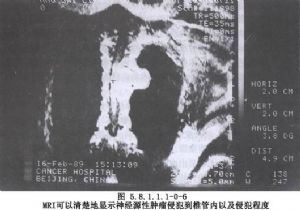

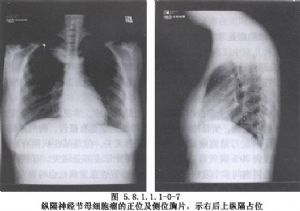

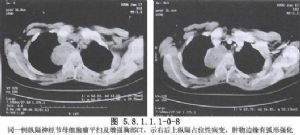

成人神经源性肿瘤在X线片上表现为脊柱旁的块影,侧位片上与脊柱重叠,可呈圆形、半圆形,有的为分叶状,密度均匀一致,但可以有钙化。肿瘤邻近的骨质会有改变,如肋骨或椎体受侵,椎间孔扩大。骨质改变并不意味着肿瘤为恶性,而更多是肿瘤生长过程中局部压迫所致。所有神经源性肿瘤,无论有无症状,均应行CT检查,以确定肿瘤是否侵入到椎管内。10%的患者有椎管内侵犯,并且40%椎管内有侵犯的患者临床上无症状。磁共振检查不仅可以确定椎管内有无受侵,还能了解受侵的程度。另外,磁共振检查还可以将神经纤维瘤、神经鞘瘤和节细胞神经母细胞瘤区别开来。脊髓增强造影在诊断椎管内有无受侵犯也是有价值的(图5.8.1.1.1-0-1~5.8.1.1.1-0-8)。

儿童神经源性肿瘤的X线表现与成人相似。但体积常大于成人。因为恶性肿瘤较大,生长较快,所以儿童神经源性肿瘤的边界多不太清楚。肿瘤中心供血不足和坏死及由此而造成的钙化,儿童较成人多见。少数儿童的肿瘤可占据一侧胸腔。

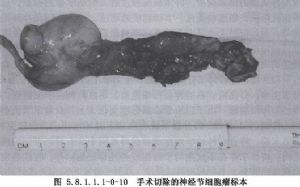

因为肿瘤分化的程度各不相同及组成肿瘤的细胞多种多样,所以神经源性肿瘤的分类方法甚多(图5.8.1.1.1-0-9,5.8.1.1.1-0-10)。下述分类较为简单、概括和实用,见表5.8.1.1.1-0-1。

临床上,神经鞘瘤、神经纤维瘤、节细胞神经瘤最为常见。在儿童,多是神经母细胞瘤。

神经鞘瘤、神经纤维瘤、节细胞神经瘤的治疗为手术切除。其中,神经纤维瘤的切除应广泛一些,以免复发。神经母细胞瘤的治疗随肿瘤分期而有所不同(表5.8.1.1.1-0-2)。Ⅰ期和Ⅱ期的肿瘤应尽可能的手术切除。是否行术后放疗?Ⅰ期肿瘤不需要,Ⅱ期肿瘤仍有争论。放疗剂量为30Gy,但2岁以下的儿童为20Gy,以预防骨骼畸形及脊髓损伤。Ⅲ期和Ⅳ期肿瘤应予化疗加放疗,偶尔外科也参与治疗。

7 手术步骤

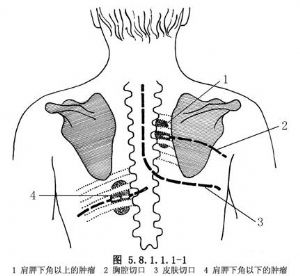

1.切口 采用后外侧切口。位于肩胛下角以上的肿瘤,开胸切口应高于皮肤切口。椎管内侵犯的哑铃型肿瘤,先沿脊柱旁做直切口,行椎板切除,将椎管内肿瘤完整游离后,再取胸部后外侧切口(图5.8.1.1.1-1)。

2.开胸后向前牵拉肺脏显露肿瘤,切开肿瘤外侧缘覆盖肋骨及内侧缘覆盖椎体的壁层胸膜(图5.8.1.1.1-2)。

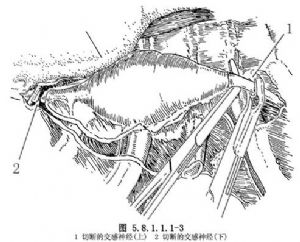

3.将肿瘤上下方的交感神经链切断(图5.8.1.1.1-3)。

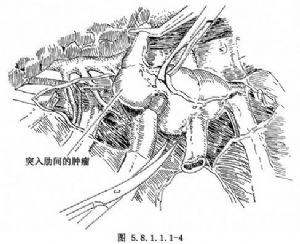

4.提起肿瘤下极,向上游离,分开与肋骨、横突及椎体的粘连后,肿瘤就可完全切除(图5.8.1.1.1-4)。