2 英文參考

Fútù ST32[中國鍼灸學詞典]

3 概述

外勾爲經穴別名[1][2]。出《鍼灸資生經》。《東醫寶鑑》作外丘[2]。即伏兔穴[2][2]。

| 穴位 | 伏兔 | ||

|---|---|---|---|

| 漢語拼音 | Futu | ||

| 羅馬拼音 | Futu | ||

| 美國英譯名 | Conquered Rabbit | ||

| 各國代號 | 中國 | ST32 | |

| 日本 | 32 | ||

| 法國 | 莫蘭特氏 | E32 | |

| 富耶氏 | |||

| 德國 | M32 | ||

| 英國 | S32 | ||

| 美國 | St32 | ||

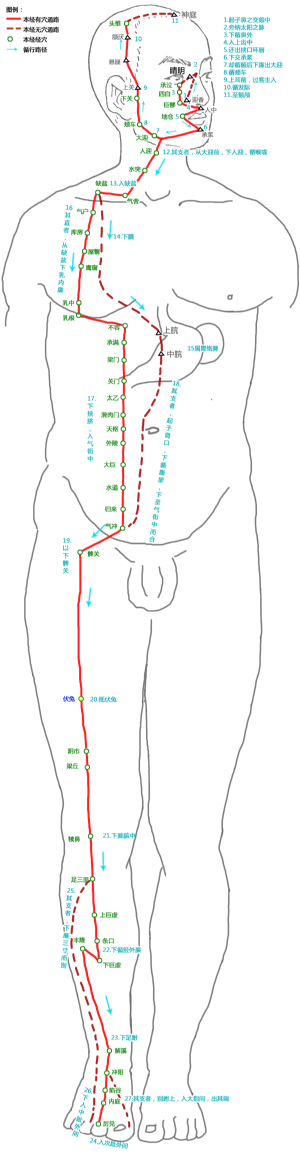

伏兔爲經穴名(Fútù ST32)[3]。代號:ST32[4]。出《黃帝內經靈樞·經脈》。別名外勾、外丘。屬足陽明胃經[4][4]。伏即俯伏,兔即兔子,穴位局部肌肉隆起,在特定體位下形如伏兔,故名伏兔[4]。主治腿痛,下肢不遂,下肢萎痹,下肢麻痹,癱瘓,下肢痙攣,股膝冷痛,寒溼腳氣,寒疝,癮疹,下肢癱瘓,股外側皮神經炎,膝關節及其周圍軟組織疾患,腰腿痛,腰痛,膝冷,風溼性關節炎,蕁麻疹,腹股溝淋巴腺炎,疝氣,腹脹,狂邪妄語等。

6 穴名解

伏即俯伏,兔即兔子,穴位局部肌肉隆起,在特定體位下形如伏兔,故名伏兔[4]。

伏,有覆義,面向下臥。兔,動物名。《鍼灸大成》謂:“膝上六寸起肉處,正跪坐而取之,以左右各三指按捺,上有肉起如兔之狀。”人當跪坐之時則腿足之氣,衝至兩膝以上,則兩腿股直肌,肌肉繃急,推捏不動,猶兔之牢伏也故穴名伏兔。[5]

8 伏兔穴的定位

標準定位:伏兔在大腿前面,當髂前上棘與髕底外側端的連線上,髕底上6寸[7][8]。

伏兔位於大腿前外側,髂前上棘與髕骨外緣連線上,距髕底外側端6寸處(《鍼灸甲乙經》)[8]。或術者以手腕橫紋抵患者膝蓋上緣,當中指到達處是穴[8]。一說在膝蓋上七寸(《銅人腧穴鍼灸圖經》)[8]。

伏兔位於股前區,髕底上6寸,髂前上棘與髕底外側端的連線上[8]。

伏兔穴的位置

9 取法

正坐屈膝位,在膝髕上緣上6寸。當髂前上棘與髕骨外上緣的連線上取穴。

伏兔位於股前區,髕底上6寸,髂前上棘與髕底外側端的連線上[8]。

簡便取穴,以手掌掌後第一橫紋中點,按在髕底中點處,手指併攏向上直押在大腿上,中指尖到處是穴[8]。

正坐屈膝或仰臥位,醫者以手掌後第1腕橫紋置於膝蓋上緣壓於大腿上,當中指尖處取穴[9]。

10 穴位解剖

伏兔穴下爲皮膚、皮下組織、股直肌、股中間肌。有旋股外側動、靜脈分支。爲股前皮神經及股外側皮神經分佈處。皮膚由腰叢的肌神經前支分佈。在股直肌和股中間肌之間,有旋股外側動、靜脈,兩肌由股神經支配。

10.1 層次解剖

10.2 穴區神經、血管

12 主治病症

伏兔穴主治腿痛,下肢不遂,下肢萎痹,下肢麻痹,癱瘓,下肢痙攣,股膝冷痛,寒溼腳氣,寒疝,癮疹,下肢癱瘓,股外側皮神經炎,膝關節及其周圍軟組織疾患,腰腿痛,腰痛,膝冷,風溼性關節炎,蕁麻疹,腹股溝淋巴腺炎,疝氣,腹脹,狂邪妄語等。

伏兔主治股、膝等部疾患:如下肢萎痹、股膝冷痛、寒溼腳氣、寒疝、癮疹、狂邪妄語等[9]。

現代又多用伏兔治療下肢癱瘓、股外側皮神經炎、膝關節及其周圍軟組織疾患等[9]。

主治腰腿痛,膝冷,下肢麻痹或癱瘓,腳氣;以及股外側皮神經炎等[9]。

16 研究進展

對Ca2+濃度的影響:針刺“伏兔”、“梁丘”等穴,對家兔超負荷運動骨骼肌細胞內Ca2+濃度有一定影響,針刺二穴首先可以恢復肌膜的正常結構,從而調節Ca2+代謝,迅速降低骨骼肌細胞內Ca2+濃度,解除線粒體鈣超載所致的細胞功能受阻,恢復肌細胞的正常結構與生理活動[9]。

17 參考資料

- ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:200.

- ^ [2] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:513.

- ^ [3] 高忻洙,胡玲主編.中國鍼灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:258.

- ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:636.

- ^ [5] 柴鐵劬.鍼灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

- ^ [6] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:58.

- ^ [7] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.

- ^ [8] 孫國傑主編.鍼灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:54-55.

- ^ [9] 王民集,朱江,楊永清主編.中國鍼灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:180-181.