7 概述

輸尿管乙狀結腸吻合術用於膀胱外翻的手術治療。輸尿管乙狀結腸吻合術有很多方法,每種方法各有利弊。這種手術有如下優點:①手術對病人損傷較小;②術後病人能自動控制大小便,無需使用尿袋;③腹壁沒有瘻口。但由於尿糞合流併發症也較多。當病人趨於衰老時,少數病人亦可處於失禁狀態。本手術只有在病人拒絕行迴腸膀胱術而又需尿分流時才得施行。

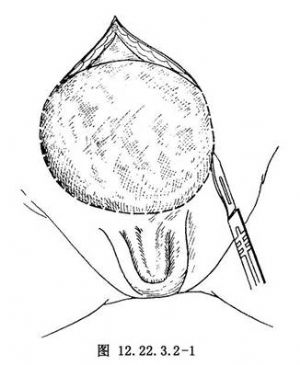

膀胱外翻由於膀胱前壁缺損,尿液外溢,後壁黏膜外露,易發生嚴重的尿路感染,且常合併有其他先天畸形。故多在嬰兒時期死亡(圖12.22.3.2-0-1,12.22.3.2-0-2)。

按膀胱外翻的程度不同可將其分成4型:①輕型:膀胱括約肌外翻,伴有輕度尿道上裂;②中型:膀胱頸及三角區均翻出,輸尿管口顯露;③較重型:膀胱後壁顯露,除尿道畸形、腹直肌及肌鞘的缺損更明顯外,伴有恥骨聯合分離;④嚴重型:膀胱壁全部翻在外面,伴有完全性尿道上裂、腹壁及恥骨聯合廣泛缺損,可併發髖關節脫位、腹股溝疝、臍膨出、脊柱裂、肛門閉鎖或腸道畸形等(圖12.22.3.2-0-3)。

膀胱外翻主要治療方法有:①新生兒,出生48h內可不做截骨術行膀胱關閉;48h後,需要做兩側截骨術。截骨術後可用簡單吊帶牽引至3歲,3歲後再做外固定或關閉術;②年滿l週歲的病兒可以小心應用睾丸素;③12~18個月做尿道上裂修補(一期);④每年檢測上尿路(超聲)和膀胱容量(膀胱造影);⑤應用或不用腸膀胱成形術行膀胱頸重建;⑥膀胱靠按壓或間斷導尿而獲排空。

9 術前準備

1.術前3日進高熱量、高蛋白、低渣飲食以加強營養;術前24小時給流質飲食(雙份)。

2.磺胺胍1g,每日4次,連續服3日。或術前36小時開始口服鏈黴素,每6小時0.5g。

3.術前數日可行200ml生理鹽水灌腸1次,使其瀦留並下地行走以試有無失禁狀態。

4.術前48和24小時,各服蓖麻油15ml。術前2日每晚用2000ml溫鹽水灌腸。術前2小時用500ml 1%新黴素作直腸灌腸,清除腸腔污物。

5.測血鉀、鈉、氯離子和co2結合力。

11 手術步驟

11.1 1.切口

11.2 2.切除膀胱黏膜及部分肌層

將膀胱黏膜及部分肌層予以切除,但較深的肌層可予以保留,以加強腹壁防止疝的發生(圖12.22.3.2-2)。

11.3 3.遊離出雙側輸尿管

進入腹腔後,於骨盆邊緣切開後腹膜,尋找輸尿管,一般在直腸右側腹膜隱約可見條索狀的輸尿管,容易識別。左側輸尿管可在乙狀結腸外緣切開後腹膜,自外向內側循序找尋,找到輸尿管後,將其提起,並向膀胱方向進行分離至低位切斷。遠側斷端用絲線結紮。選擇輸尿管在乙狀結腸帶的合適部位做移植。

11.4 4.輸尿管乙狀結腸吻合

11.4.1 (1)直接吻合法:

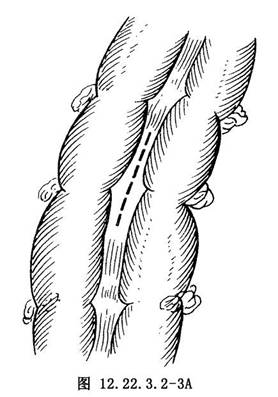

①在結腸帶切一小口直至腸腔,長約0.5~1cm。切開乙狀結腸帶肌層及黏膜(圖12.22.3.2-3A、B)。

②輸尿管端的下方稍劈開或剪成斜面使管口擴大(圖12.22.3.2-4)。

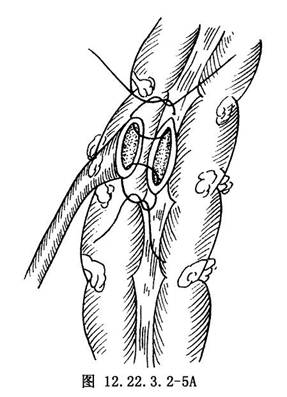

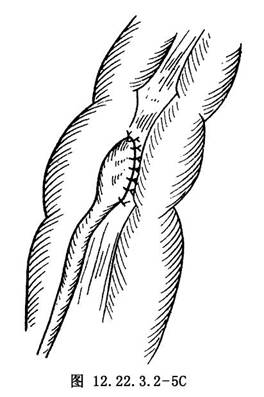

③輸尿管的橢圓形斜面與腸壁切口對齊,外翻輸尿管和結腸黏膜的邊緣用4-0腸線全層間斷縫合(圖12.22.3.2-5A~C)。

吻合時應注意輸尿管的方向,輸尿管口的斜面與結腸切口應於自然狀態下進行吻合,勿使輸尿管發生旋轉扭曲,造成尿流不暢。吻合前應先估計適宜的長度,並在靠近斷端的前壁縫一針作標記。結腸黏膜在切開後容易內縮,吻合時必須將黏膜縫合在內,保證黏膜對黏膜的吻合,以免術後吻合口形成瘢痕性狹窄。此外,直接吻合因無隧道保護,縫合要適當緊密,一般約需10~12針,以免發生吻合口漏尿。

此法的優點爲不易發生吻合口狹窄,尿液引流通暢。但由於輸尿管在結腸壁直接開放,腸道內的氣體、糞便很容易發生反流現象,引起上升性感染和上尿路擴張,影響療效。

11.4.2 (2)隧道式吻合法:

①輸尿管從結腸兩旁引出後,在結腸帶上切開漿膜與肌肉層直至黏膜下層,長約3~4cm(圖12.22.3.2-6)。

②將兩側邊緣黏膜下潛行分離約1~1.5cm。腸壁切口應仔細止血,避免形成隧道內血腫(圖12.22.3.2-7)。

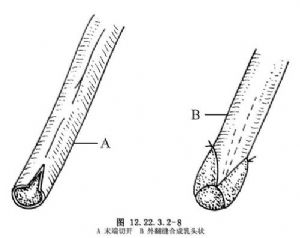

③輸尿管末端切開0.5~0.7cm,用5-0細腸線外翻縫合3針,使呈乳頭狀(圖12.22.3.2-8)。

④輸尿管從乙狀結腸兩側黏膜下引出(圖12.22.3.2-9)。在隧道遠端用剪刀將黏膜層剪一小孔(圖12.22.3.2-10)。

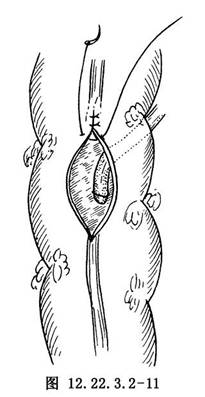

⑤輸尿管乳頭埋入結腸黏膜切口內0.5~1.0cm,用4-0細腸線間斷縫合黏膜與輸尿管外膜3~4針固定之。仔細檢查輸尿管口是否已全部進入腸腔,要防止部分管口敞開在隧道內,以免術後發生吻合口漏尿。然後用細絲線間斷縫合切開的腸壁漿肌層(圖12.22.3.2-11)。

⑥縫畢腸壁,在漿肌層與黏膜層間即構成一條通過輸尿管的隧道,此通道不能太緊,也不能使輸尿管扭曲。隧道全長約4~5cm(圖12.22.3.2-12)。

此法的優點是輸尿管自腸壁的隧道內通過,隧道結構可以發揮如輸尿管膀胱壁段的活瓣作用,防止尿、糞逆流,引起腎盂積水和感染。缺點爲輸尿管植入腸腔時未做黏膜對黏膜的吻合,術後容易有狹窄形成。

11.4.3 (3)聯合法:

①與隧道吻合法相同,在結腸帶上切開漿肌層長約3~4cm。遊離兩側邊緣,結紮出血點。輸尿管端切開0.8~1.0cm或剪成斜面,將管口與隧道遠端黏膜切口對齊,用4-0腸線間斷縫合8~10針,腸壁黏膜切口剪開得小些,以免縫合時愈撕愈大,致輸尿管口與黏膜切口不相適應(圖12.22.3.2-13)。

②再將腸壁的漿肌層用細絲線在輸尿管上方間斷縫合,縫線可略帶輸尿管外膜防止其回縮(圖12.22.3.2-14)。

12 術中注意要點

1.吻合口用4-0或5-0平制腸線連續縫合,打結少,異物反應輕,免除術後漏尿。

3.兩側吻合口完成後,肛管應調整合適位置,並固定於肛門周圍的皮膚,以防滑出。

5.在進行輸尿管乙狀結腸吻合時,應注意將二者的粘膜層均縫到,以防術後漏尿。

6.輸尿管位置要擺正,防止扭轉。

13 術後處理

輸尿管乙狀結腸吻合術術後做如下處理:

1.回病房先平臥6h,後改爲半臥位,禁食,靜脈補液,同時胃腸減壓2~3d,防止腹部脹氣。直腸內留置多孔肛管,觀察尿液引流情況,記錄出入液量。一般術後3d進流質飲食,術後5d改進半流質,以後逐漸增加食量。

3.留置肛管1周後取出,必要時晚間再插入,白天練習排便。注意血生化(二氧化化碳結合化碳結合力、尿素氮、肌酐)及電解質等。3個月後可進行靜脈腎盂造影檢查。

14 併發症

14.1 1.吻合口梗阻

輸尿管乙狀結腸吻合術後早期可出現梗阻。主要原因可能是吻合口水腫引起暫時尿流不暢。有人主張吻合口插入輸尿管導管經肛門引出體外,避免因水腫致梗阻。但有人認爲導管易致逆行感染。

14.2 2.高血氯性酸中毒

術後較多的併發症是高血氯性酸中毒。尿液在腸道滯留,與結腸黏膜廣泛接觸,氫離子、氯離子和銨離子等被大量吸收,其中氯化銨被吸收後,部分氯化銨在肝和血液中轉變爲尿素和鹽酸,鹽酸與鹼緩沖劑作用後,產生氯化鈉及碳酸,氯化鈉、尿素和另一部分氯化銨經腎臟隨尿液排至結腸,而尿素可被尿素分裂菌轉化成氨,氯離子、銨離子又被腸管吸收,形成了一個腸道腎臟循環,造成腎臟排酸負擔過重,引起腎小管排酸功能減退。同時氯化鈉與鉀離子不斷排出體外,使鹼基消耗,造成鹼儲備的降低,更加重了高血氯性酸中毒。最重要的防治方法是減少尿液在腸管內長時間存留,減少氯化物的吸收。必要時短期留置肛管引流尿液,白天訓練病兒經常排便,晚間插入肛管排尿。同時口服碳酸氫鈉0.1~1g,每日3次。

14.3 3.低鉀血癥

血鉀過低引起低鉀綜合徵和低鉀麻痹症。鉀的損失有兩個途徑:①鉀從腎小球濾過及腎遠曲小管排出。腎遠曲小管的排鉀作用不受體內是否缺鉀的影響。如腎功能減退,腎近曲小管再吸收鉀功能減退,再加具有滲透性利尿作用的氯化銨、尿素可能產生細胞脫水,導致細胞內的鉀大量排出,將造成鉀的損失量增加。②正常人腸道內鉀含量較高,部分被結腸吸收。吻合術後便次增多,尿內及腸道裏的鉀均隨尿排出,使鉀吸收減少,丟失量增加。

14.4 4.上行性腎盂腎炎

14.5 5.腎功能不全

主要因感染、反覆腎盂腎炎和輸尿管腸吻合口狹窄或反流所致。防治主要是不斷改進吻合口技術,適當抗感染,用鹼性藥物糾正酸中毒。嚴重者須在腎功能嚴重受損之前再次手術糾正。