5 手術步驟

1.體位 病人體位應兼顧供區及受區,以便供區和受區同時開始手術。如確有矛盾,應先照顧供區手術,待供區手術基本完成後,再調整體位。

2.切口 根據切取受區病變和顯露接受血管(包括動脈、伴行靜脈和淺靜脈,如橈動、靜脈及頭靜脈)的需要,設計切口。如一個切口難以兼顧兩者,特別是受區有輕度感染時,常另作切口顯露接受血管,使血管吻合能在清潔切口內進行,以減少感染的機會。

⑴瘢痕組織(包括皮膚及軟組織瘢痕)應徹底切除,使移植的骨骼有一個血供良好的移植牀。

⑵骨折後骨不連,外傷性或炎性骨缺損者,應切除硬化骨端,鑿通骨髓腔,形成新的創面,以利癒合。

⑶對先天性脛骨假關節,應全部切除假關節兩端及周圍的纖維組織和不正常的骨組織。切除後,不但兩骨端爲正常骨組織,其周圍也應是正常的肌肉和皮下組織。

⑷低度惡性骨腫瘤的瘤段切除時,兩端至少應距腫瘤組織3~5cm,並在術中取骨髓組織切片,檢查切除是否徹底。

4.顯露接受血管 肢體的接受血管一般選用主要動脈的分支,如肱動脈的分支有肱深動脈、旋肱前、後動脈、尺動脈、橈動脈等,股動脈的分支有股深動脈、旋股內、外側動脈、腓動脈、脛前、後動脈等。靜脈除選用伴行靜脈外,還應準備1~2支淺靜脈,如頭靜脈,貴要靜脈、大、小隱靜脈及其分支。按解剖部位顯露接受血管,在手術顯微鏡下分離一段,暫不切斷,用顯微血管夾阻斷接受動脈,鬆開止血帶,觀察肢體血供情況。如無血供障礙,此動脈纔可切斷作端端吻合;如有血供障礙,則此動脈不能切斷,只能作端側吻合,或另選接受血管。另外,還須注意接受血管的外徑和長度,最好與移植血管的外徑接近,並可切取較長的長度,以便與接受血管吻合。

|

| ⑵植骨區修成L形,用螺釘固定 |

|

| ⑶一端嵌入髓腔,一端修成L形,用螺釘固定 |

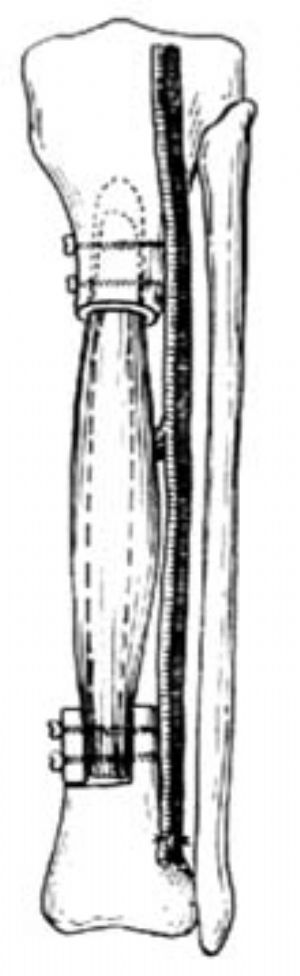

5.移植骨(骨膜)的固定 移植骨與接受骨之間必須作內固定,但以簡單、實用爲原則。髓內釘因破壞骨內膜,一般不用。如移植骨比接受骨細小,可將移植骨嵌入接受骨的骨髓腔約2cm,然後用2枚螺釘固定[圖1⑴]。如供骨與受骨的大小相仿,可將每個骨端各自鋸成L形,互相對合,用2枚螺釘固定[圖1 ⑵]。也可以將一端嵌入,另一端作L形固定[圖1 ⑶]。因此,供骨切取的長度應比實際缺損長4~5cm。

如爲骨膜移植治療骨不連,可待骨端內固定後,將骨膜展開,包繞骨折部位的周圍,移植骨膜邊緣與接受骨骨膜間斷縫合固定。如骨膜移植用以治療骨缺損,可先行嵌入植骨,或骨上植骨,或髓腔內植骨,或先用接骨板螺釘固定骨折端,折端間缺損用松質骨填充,再用骨膜包繞,並與受骨骨膜間斷縫合固定。

6.血管縫合 移植骨或骨膜固定後,即可縫合血管。如爲清潔切口,血管縫合可在原切口內進行;如爲污染切口,最好另作切口顯露接受血管,然後將移植骨骼的血管蒂,經皮下隧道引入清潔切口,進行縫合。縫合方法可切斷接受血管,與移植骨骼的血管蒂作端端吻合;如受區僅有1根動脈供血,則只能作端側縫合。如受區除骨缺損外,同時有主要動脈缺損,則應行腓骨移植修復骨缺損,同時將腓動、靜脈嵌入缺損血管之間,恢復血流[圖2]。

縫合順序一般先縫合1根靜脈,後縫合1根動脈,最後再縫合1根靜脈。如伴行靜脈外徑一大一小,小的伴行靜脈可不縫合,因爲部分血液可通過骨髓腔迴流。血液循環重建後,移植骨骼上附着的肌肉即有活躍出血,靜脈充盈,並有迴流。

血管縫合前,應將移植血管和接受血管轉至淺部互相對合,並適當修剪,使長度合適,並注意避免扭曲或形成銳角。

7.縫合 徹底止血後,逐層縫合切口,注意血管吻合口必須有肌肉覆蓋。皮膚如有缺損,可用局部皮瓣轉移或中厚皮片移植。爲防止血腫形成,應置膠皮片引流或負壓引流。

6 術後處理

1.外固定 受壓肢體由於內固定不夠堅強,需用牢固的石膏託固定,2周拆線後,改用管型石膏,直至骨折癒合。

2.常規預防性應用抗生素。外傷性或炎性骨缺損應根據細菌培養及抗生素敏感試驗,選用抗生素。

3.常用使用抗血管痙攣藥物,如妥拉蘇林25mg肌注,每6小時1次。罌粟鹼30mg,口服,每6小時1次,共有7日。

4.常規靜脈點滴低分子右旋糖酐,每日500~1000ml,共5~7日。

⑴如爲吻合血管的骨皮瓣移植,可通過皮瓣的顏色、溫度及毛細血管充盈時間等,判斷血供情況,如有血液循環障礙,應及時手術探查。

⑵X線攝片檢查:術後4~6周以內,如承受骨和移植骨的密度一致,說明移植骨的血供良好;反之,如移植骨的密度增大,說明血供中斷,移植骨壞死。4~6周後,如移植骨的四周骨質增生明顯,說明血供良好;反之,如無骨質增生,說明血供中斷,移植骨壞死。

⑶動脈造影:可以顯示吻合口的通暢情況,但此檢查爲損害性,且可以引起動脈痙攣、內膜損傷,不宜常規應用。

⑷99M鍀或113M銦掃描及γ照相:此項檢查應在術後3~10日內進行。因爲此時期內滲血業已停止,但側支循環尚未建立,如移植骨攝取鍀或銦增多,顯影濃厚,說明血供良好。