7 概述

內耳開窗術是最早應用於治療耳硬化症的手術方法。在骨性半規管造一小窗口,用耳道鼓膜皮瓣封閉,新窗取代病變的前庭窗,使聲波改道傳入內耳,這種手術失去鼓膜及聽骨鏈的擴音作用,最佳效果氣導聽力損失30dB,且留下一開放的乳突腔,存在定期清潔等一系列問題,開展鐙骨手術後此術較少應用,但在前庭窗封閉及鐙骨手術不能完成時,此手術仍有其實用價值。

9 禁忌症

1.外耳道炎症、鼓膜穿孔、咽鼓管功能不良,鼻腔及鼻咽部有急性炎症者,待治癒後再行手術治療。

2.有心血管系統疾病、營養不良、慢性傳染病如結核及肝炎、內分泌系統疾病,待治癒或病情穩定後再行手術。

3.病竈發展迅速,已顯示重度感音神經性聾,氣骨導差在10~15dB以內者,不宜手術。

4.10歲以下、80歲以上者均酌情手術治療。

10 術前準備

2.術前1d剃除術耳周圍距髮際約3~4mm毛髮,用75%乙醇清潔外耳道,置消毒棉球於外耳道口或用消毒敷料包紮。

3.術前一晚低壓灌腸,精神緊張者服鎮靜劑苯巴比妥(魯米那)0.09g或地西泮(安定)5mg。

4.局麻或全麻,術晨均須禁食、禁水。

5.術前半小時服苯巴比妥0.09g,全麻者皮下注射硫酸阿托品0.5mg。

6.術前1d肌內注射青黴素80萬U,2/d。

12 手術步驟

1.切口 開窗術可經耳後和耳內切口,根據我國成人外耳道口較小的特點,將Lempert耳內切口稍向外移同乳突根治切口。以左耳爲例。在外耳道口上壁12點處切開,沿耳甲軟骨前緣做弧形切口至下壁6點處止,深達骨衣爲第一切口,再由第一切口開始在耳輪腳與耳屏之間沿耳輪腳前緣向上,做長約1.5~2.0cm的弧形切線爲第二切口(圖9.2.5.2-1)。

2.修除外耳道軟骨部皮下軟組織(圖9.2.5.2-2),然後再切開骨衣,以骨膜剝離器向上、向後、向下剝離骨衣,暴露乳突骨皮質及外耳道後上嵴,即可見乳突篩狀區。在做切口和暴露乳突骨時,應儘量避免損傷顳肌,以減少出血機會,勿先剝離外耳道皮片,以免電鑽磨切的骨屑或碎骨片附於皮片的骨膜面上,防止蓋窗皮瓣殘留碎骨片,使新窗口封閉。

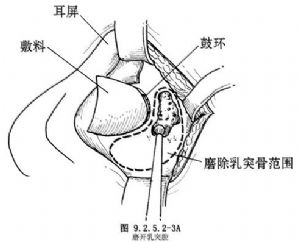

3.開放鼓竇 以穿孔鑽頭由耳道口後上方的篩區鑽入鼓竇,找到鼓竇後再擴大乳突腔和向前磨開上鼓室,並暴露砧骨體及錘骨頭。磨開乳突腔的目的是充分暴露外半規管,以利開窗。迷路周圍氣房可用刮匙或鑽石鑽頭除去,使外半規管及後半規管隆凸“輪廓化”,然後再從乳突腔側將外耳道後上壁磨切成薄骨片,此時砧骨體即完全露出,並可見砧錘關節及其上韌帶(圖9.2.5.2-3A~C)。

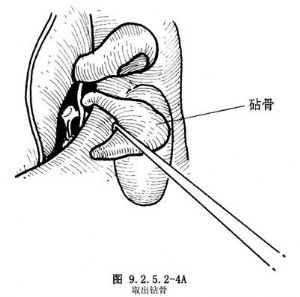

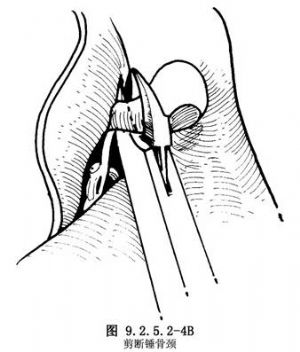

4.去除砧骨及錘骨頭 先用窄而扁的小剝離器輕輕地剝離外耳道後上壁皮片直達鼓環,剝離中務必保持皮片與鼓膜的連接,並使其完整無損。用扁平細長的骨鉗咬或電鑽磨去外耳道後上壁骨片時,很易損傷鼓膜外耳道皮瓣,必須用凡士林油紗片保護之。橋部去除後暴露上鼓室,可見錘骨頭、砧骨體和鼓索。應磨除前後拱柱和磨低面神經嵴,低到鼓環平面,即保護面神經最低限度後分離砧鐙、砧錘關節,取出砧骨,錘骨頭剪剪斷錘骨頸,取出錘骨頭,使鼓膜外耳道皮瓣能貼於外半規管新開窗上,中耳腔內壁匙突、鼓膜張肌腱、面神經水平段、前庭窗、鐙骨、鐙骨肌腱及鼓岬均可顯露清楚,在手術顯微鏡下檢查耳硬化病竈並以細針試探鐙骨固定程度(圖9.2.5.2-4A、B)。

5.準備封窗皮片 首先檢查外耳道皮片是否有裂隙,與鼓膜銜接是否完整;沖洗皮片,洗去一切骨粉、殘屑;修除皮下組織。在骨與軟骨交界之外端做一弧形切口自1至6點處,與耳界切跡平行,將外耳道後壁皮瓣分爲內外兩部,外部鋪蓋乳突腔,內部在6、1點位處做兩個與外耳道長軸平行之切口,深達鼓環外緣1mm,此皮瓣保留外耳道血管紋區供蓋窗之用,用生理鹽水棉片保護折藏於外耳道內,以免受電鑽損傷。

6.半規管開窗

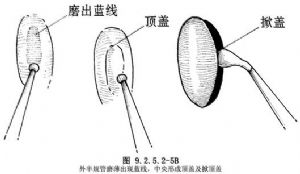

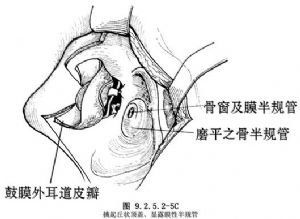

(1)頂蓋法:先以2.5mm的細紋鑽頭或鑽石鑽頭從外半規管壺腹後部向後上的方向廣泛磨去迷路包囊的骨衣骨層,致骨質呈淺黃色並隱現針頭大的細點狀時即示已到內生軟骨層,繼續磨去該層後,隱現淺藍色者即爲骨內膜骨層。再用0.8~1mm的鑽石鑽頭磨去欲開窗處周圍的骨質,直至該處形成一橢圓形丘狀頂蓋,最後沿頂蓋周邊進一步磨去骨內膜骨,呈現深藍色線狀提示半規管腔已在該處開放。若局麻手術病人頓覺聽力增進,伴噁心、嘔吐、眩暈,此時可囑病人輕輕深呼吸,勿動。用細針連接頂蓋周圍的藍線,用掀開器由前下向後上延伸掀起頂蓋,以免損傷面神經。掀開器不應伸入半規管腔內,以免損傷膜迷路,窗口大小約4mm×1.5mm,窗緣不齊用掀開器修平之,細針剝去窗緣的骨內衣或使其向外翻包繞窗緣,若有血液或骨屑進入外淋巴液則用溫生理鹽水沖洗,此時可見膜迷路呈麪條狀浮游於外淋巴液中,前端發暗處爲外半規管之壺腹嵴,吸引器切勿對準窗口,而應在周邊吸引,以防損傷膜迷路(圖9.2.5.2-5A~C)。

(2)碎殼法:爲半規管磨薄後骨壁呈碎片狀,取出後即形成窗口(圖9.2.5.2-6)。

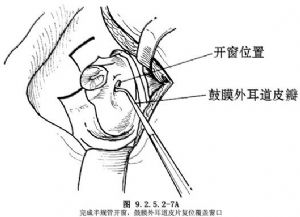

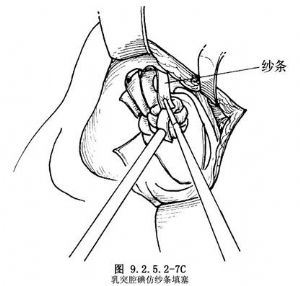

7.覆蓋皮片 開窗後迅速除去覆於外耳道皮片上的棉片及小油紗塊,以蘸鹽水之卷棉子輕輕擦淨皮片,拭去所有的骨屑,吸盡中耳腔內積血,迅速將皮片覆蓋於窗口上,以事先備好的1.0cm×0.5cm凡士林油紗條蓋於皮片表面壓緊窗口,再用碘仿紗條壓緊乳突腔及外耳道皮片,直到手指壓迫外耳道口紗條時出現眼球向對側位移爲度,說明皮片已與膜迷路緊密接觸(圖9.2.5.2-7A~C)。

8.切口縫合 耳輪前切口以細絲線縫合3針,蓋敷料及繃帶包紮。

9.其他兩種開窗術法如下:

(1)改良內耳開窗術:其特點將外耳道後壁皮片分爲上下二份,上份覆蓋鼓竇與部分鼓竇頂,下份覆蓋面神經嵴。取大腿內側Thiersch皮片,覆蓋窗口及乳突腔,皮片前緣與鼓膜邊緣相接,然後以紗條固定。有人認爲,用有骨衣的外耳道皮片蓋窗,易產生窗口骨性癒合,Thiersch皮片則無此弊端。據報道,此兩種皮片蓋窗,遠期療效無明顯差異。

(2)二層樓式內耳開窗術:其特點系不作常規的外耳道鼓膜皮片,使已分離的外耳道皮片保持原有形狀,用Thiersch皮片及外耳道皮片覆蓋窗及乳突腔,此時外耳道和乳突腔之間隔有外耳道上壁及後壁的內端皮片,乳突腔和中耳腔之間隔有Thiersch皮片,新窗居於乳突腔的“樓上”,蝸窗居於“樓下”,鼓室兩窗之間的壓力差愈大愈好,能使基底膜達到儘可能大的移位,在“樓下”鼓膜外塞上棉花,可使新窗與蝸窗之間的聲波壓力差增大,在術後聽力已提高的基礎上再提高5~10dB。