2 概述

脊椎結核併發截癱是由於病竈中的腔液、乾酪物質、死骨或壞死椎盤等綜合性原因致使截癱。在病晚期可由椎管內肉芽組織纖維化瘢痕 包繞脊髓外,椎體病理性脫位或半脫位。Sorrel和Sorrel-Dejerin(1925)按脊椎結核病程2年內出現截癱者稱早發截癱,2年以後截癱者爲晚發截癱。

3 診斷

1.脊髓的主要功能是大腦皮層對運動、感覺和括約肌三種功能控制,感覺的傳人和大小便的控制,截癱是以主動運動功能障礙爲主。一些學者將截癱病人運動功能障礙的程度分爲四級,便於觀察治療中截癱的發展和治療後的效果。

Ⅰ級:病人步行正常、自覺下肢有力、檢查有或無踢陣攣,蹠伸病理性反射陽性。

Ⅱ級:病人行走時肌肉緊張痙攣、無力、動作不協調。需要或不需要扶拐能行走,檢查肢體有痙攣性輕癱。

Ⅲ級:下肢肌無力不能行走,病人被迫臥牀。檢查呈現伸直型截癱,約50%病例知覺障礙。

Ⅳ級:病人出現屈曲型痙攣截癱,50%以上病人知覺障礙,常有褥瘡,或更有括約肌功能障礙,將軟癱也包括在內。

2.天津截癱指數 按脊髓三種功能喪失程度而劃分,以0、1、2三個指數來表示。0代表功能正常或接近正常功能,1代表功能部分喪失。2代表功能完全喪失或接近完全喪失。這三種功能喪失的程度不是完全平行一致的,常見兩下肢自主運動完全喪失時,而感覺和括約肌功能尚可存在。爲便於治療前後比較,應詳細記錄。

例如一病人下肢運動功能接近完全喪失,則指數爲2,感覺遲鈍但未完全喪失、則該患者截竣總指數爲4。經治療後該病人括約肌功能和感覺障礙完全恢復,運動功能不恢復,則截癱總指數爲2。說明治療方案正確有效,可以繼續進行。

截癱指數有其優點,因分級較少,對三種功能喪失的程度雖僅作粗略的表示,但仍不失爲有用的指標。

3.脊髓受壓定位診斷 判定病竈的上界和下界通常無困難,X線攝片椎體破壞嚴重和椎旁擴大陰影處即可定位。但是,當X線攝片椎旁阻長達4~6個椎體且椎骨破壞不明顯時,應詳細作神經系統檢查,結合其他影像檢查結果才能確定其縱向受壓的水平。

(1)確定脊髓病變的上界 神經根痛有重大意義。根痛爲感覺後根直接受刺激的表現,有鈍痛、串痛、沿神經根放散。放散區域大致與病變根性分佈區相一致,多伴有腦脊液衝擊痛(即咳嗽、噴嚏、用力時疼痛加重)。

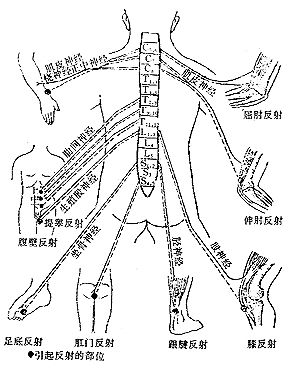

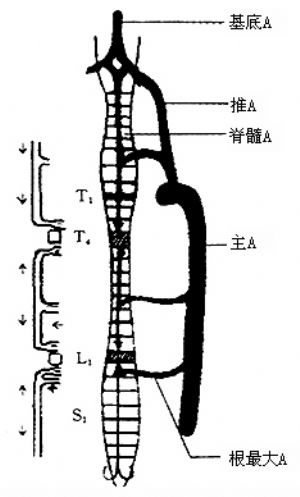

在脊髓休克解除後,可利用反射決定病竈水平,即反射消失的最高節段,可能是病竈存在的節段(圖1)。

(2)確定脊髓病變的下界 根據反射變化,以反射亢進的最高節段常可推斷病變的下界。例如病人膈肌麻痹(C4)但肱三頭肌反射亢進,則可表示病變累及C4尚未累及C5~6。

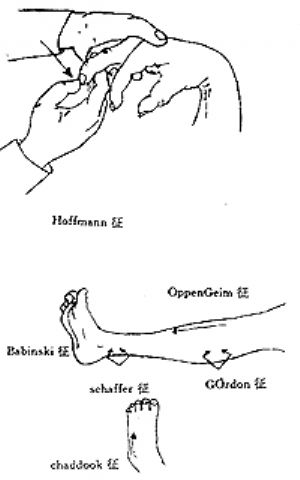

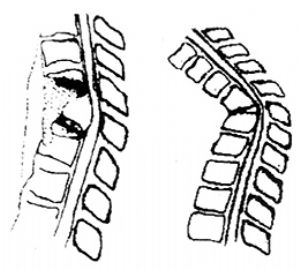

圖2 病理反射

(3)上下肢病理徵(圖2)

①Babinski徵 用一鈍尖刺激物,刺激病人足掌外緣,正常人引出五個足趾蹠屈;錐體束損傷時,出現拇指背伸,伴或不伴其餘四趾扇形散形,爲陽性。絕大多數情況下均表示錐體系有囂張性病變,低級運動裝置與大腦皮層聯繫中斷的表現。

②Chaddock徵 用鈍尖物刺激足背外側緣,近於足背掌交界處。引出的反射與 Babinski徵相同其敏感性與意義相近。

③Oppenheim徵 檢查者用拇指和食指背緊壓小腿前面,由上向下推移,引出的反應和Babinski徵一樣,也是趾背伸。

⑤Hoffmann徵 檢查者用左手托住患者手腕,右手的食指和中指夾住患者的中指,並以拇指輕彈而引出反京戲是患者拇指及其餘各指有屈曲反應。

4 治療措施

骨病變活動型不全截癱,可行短期的非手術治療。絕大多數病例可以恢復。若不見好轉可作病竈清除椎管減壓術。病變治癒型截癱,特別是不全癱瘓,先採用非手術治療。如無好轉,術前最好作MRI查清脊髓壓迫的部位、程度和脊髓本身有無病變等。病變治癒型截癱機械壓迫者外手術效果一般不佳。手術最好在體感誘發電位(SEP)監護下進行。要求減壓位置準確,手術操作輕巧,避免震動。器械勿角壓脊髓,爲保持脊柱的穩定性和避免損傷主要的根動脈,椎管減壓範圍要適度,並解除脊髓環形卡壓的瘢痕組織。

一.椎管前外側減壓術

先由Capner倡導設計,後經Alexander(1946)和Dott(1947)改進。

1.體位

側臥位,並使軀幹向前傾斜與手術檯成60°角,選擇膿腫大的、截癱重的一側在上爲手術一側,下肢屈寬45°、屈膝90°,兩下肢間墊以軟枕,膝關節、骨盆約束帶固定以維持體位。

2.麻醉

氣管內插管全麻。

3.操作步驟

(1)切口 在術側背部脊柱旁以病椎爲中心,作弧形或直線切口,弧形切口頂點距離突中線8cm,切口長12~14cm(圖1)

圖1 椎管前外側減壓(Capner)切口

(2)手術 切開皮膚、皮下組織、淺和深筋膜,再將第一層的斜方肌、背闊肌和第二層的菱形肌、後下鋸肌沿切口方向逐層切開,並向外側剝離牽引,在距棘突4~5cm,即骶棘肌較薄處縱行切開,分別將該肌向兩邊牽開,就可見到與病椎相對應需要切除的2~3根肋骨近端。沿着病椎相連肋骨周徑將骨膜肅離,直至肋骨頸和橫突,並在肋骨頸處切斷,距橫突外側6cm剪斷肋骨另一端,取出肋骨,用圓頭骨膜剝離器沿肋骨,將其內下面骨膜剝開,注意勿撕破胸膜,充分暴露肋骨頭,利用橫實爲支點,撬出肋骨並沒有,此時間即可見膿液溢出,吸盡膿液。同樣方法切除其上、下方肋骨,沿肋骨牀與胸膜間隙,將胸膜向前鈍性推開擴大直到病椎帝及椎前,刮除病竈中內容物、乾酪物質和死骨。

遊離肋間神經並加以保護,結紮肋間血管,以肋間神經爲嚮導,找到椎間孔,用小咬骨鉗Kirreson擴大之,隨即切除弓根,顯露椎管的側方,即可見到脊髓。同法切除其上下肋骨頭頸及椎弓根,切切實實除的數目以病變範圍爲定,一般2~3個即可。這時病椎的後方即椎管的側前方,壓迫脊髓的乾酪、死骨或壞死間盤要輕輕地刮切,注意勿觸碰脊髓,脊髓硬膜周圍包繞的結核肉芽組織,或環形卡壓脊髓的纖維瘢痕也應一併剝離切除。如病椎嚴重後突壓迫脊髓,或將後突的骨嵴部分切除,以達到充分脊髓減壓的目的。減壓後脊髓(病竈治癒型)表面可取遊離的脂肪片覆蓋防止瘢痕形成再度壓迫脊髓。

脊髓減壓過程中,儘可能保留椎體的橫突,不應切除椎板及其上下關節突否則將影響脊柱的穩定性(圖2)。

圖2 椎管前外側減壓(Capner)減壓範圍

二.經胸病竈清除兼椎管前外側減壓術

1.麻醉

胸椎2~3~4結核或胸椎11~12結核病人採取不正當手段取支氣管插管全麻。手術時術側肺萎縮陷手術野寬敞便於操作。

2.體位

側臥位,軀幹與兩上肢固定同前。

3.操作步驟

(1)切口 胸部後外側切口以胸椎病竈爲中心,選擇合適水平的切口。以胸椎7~9結核並截癱者爲例,經截癱重、椎旁膿腫大的一側,切除第7或肋骨進胸;胸椎10~11~12結核者,切除第9或10肋骨進胸施行病竈清除椎管減壓術。

三.椎管前外側減壓術

在病變椎體的側方沿已截斷的肋骨頭、頸的方向橫向切開壁層胸膜,與椎旁膿腫清除的縱行切口垂直相遇呈T形(圖3)。

① ②

圖3 經胸病竈清除兼椎管前外側減壓術

①經胸病竈清除及前外側減壓術示意圖 1.病竈清除 2.椎管減壓 3.椎前膿腫 4.右肺 5.左肺

②椎管減壓椎旁T形切口位置

從橫切口剝離肋骨殘端和肋骨頭並切除上下椎體弓根,在這過程不切除手術側的橫突、上下關節突和椎板以保持脊椎的穩定性。

根據椎體破壞情況可利用已截除的肋骨或另取髂骨塊行椎間植骨以重建脊柱的穩定性。脊椎病竈徹底止血後,沖洗乾淨椎旁的T形切口,用絲線間斷全層縫合。於術側第7或8肋間腋後線處放置閉式引流管,按層閉合胸腔。

術後處理:繼續服用抗結核藥物,並給予抗感染藥物。截癱平面較高。肋間肌麻痹排痰無力者應協助排痰,預防呼吸道感染或肺不張等併發症。閉式引流保持通暢以免胸腔積液,同時注意處理腹脹,以免影響肺通氣功能。

5 病因學

一.解剖要點

1.椎管的組成

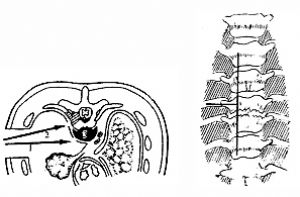

椎管由各椎骨的椎孔連接而成。上端自枕骨大孔,下端終於骶管裂孔。其前壁爲椎體、椎間盤和後縱韌帶,後壁爲椎弓及橫韌帶。椎管在頸椎下部和腰椎兩處最寬,而頸椎中段和胸段較窄。因此,上述較

2.椎管的內容

(1)脊髓的被膜 有三層由外向內分別爲硬脊膜、蛛網膜和軟脊膜、與腦的三層被膜完全連接續。

(2)脊髓膜腔

①蛛網膜下腔 在蛛網膜與軟骨膜之間,並與顱內腦室和腦蛛網膜下腔相通,腔內充滿腦脊液。L2~S2水平的蛛網膜下腔較寬大稱終池,此處腦脊液較多,腔內僅有馬尾和終絲,腰穿和麻醉即經此腔進行。

②硬脊膜外腔 在硬脊膜與椎管之間的腔隙。腔內充滿脂肪組織和靜脈叢,腔內呈負壓狀態。

(3)椎內靜脈叢 位於硬脊膜外腔內,分爲前、後二叢,分別位於椎管的前壁和後壁上,接受椎骨和脊髓迴流的血液,匯入椎間孔處的椎靜脈,該靜脈在頸部注入椎靜脈,在胸部流入奇靜脈和半奇靜脈,在腰部匯入腰靜脈。

(1)脊髓前動脈 發自動椎動脈,左右匯合成一支,位於脊髓前正中裂下行,沿途發出分支穿入脊髓,達到前角、側角、中央灰質、脊髓前束和側索深處,供應脊髓全長前2/3。

(2)脊髓後動脈 該動脈自椎動脈或小腦後動脈,左右各一支沿脊髓後根內側後外側溝下行,並與各節段和後根動脈相吻合,主要供應脊髓的後1/3。

(3)動脈冠 又稱冠狀動脈,系脊髓前、後動脈和根軟膜動脈的分支在脊髓表面相互吻合的血管叢、冠動脈在頸、腰膨大處較爲密集,在胸段較稀疏。動脈與脊髓表面成垂直。發出分支沿軟脊髓隔進入脊髓。

(4)根動脈 分別自頸升動脈、肋間動脈和腰動脈發出,經椎間孔入椎管與脊髓前、後動脈吻合、使脊髓前、後動脈在下行過程中不斷得到血液的補充和加強。脊髓不同來源的血液,供應前根動脈能抵達脊髓約束6~10支,位於頸髓有0~~6支。位於頸髓有0~6根,胸脊髓2~4根,腰脊髓1~2根,其中一粗大的前根動脈稱腰膨大動脈(Adamkiewiez動脈)。後根動脈約有10~23根,分佈脊髓背側,並與一對脊髓後動脈吻合。根動脈在胸腰段往往左側多於右側。

脊髓各段間不同來源血液供應的移行區,最易發生缺血障礙。如脊髓胸上段主要由肋間動脈分支供應,當相鄰數支肋間動脈受損傷或被結紮時,脊髓前動脈分支供應該節段脊髓血液不足,特別是第四胸節脊髓最易受損。同樣,第一腰節也是上、下根動脈分佈的和移行區,易被損害(圖1)。

二、脊椎結核併發截癱的原因和分型

截癱的分型目的在於爲選擇治療的方案,比較治療效果和判斷預後提供客觀依據。

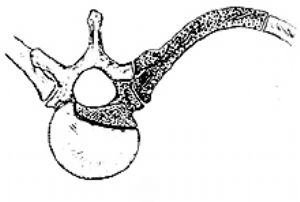

病竈中的腔液、乾酪物質和肉芽組織(軟性致壓物)脊髓受2~2.66Pa(15~20mmHg)壓力;死骨或壞死椎盤(硬性致壓物)局部血管栓塞脊髓水腫;極少病例由結核性肉芽組織穿過硬膜、引起結核性脊臘脊髓炎(Hodgson等1967)等綜合性原因致使截癱。這類型約佔截癱病例的89%,除血管栓塞和結核性脊髓炎病例外,治療效一般較好(圖2)。

在病晚期可由椎管內肉芽組織纖維化瘢痕包繞脊髓外,椎體病理性脫位或半脫位,特別病變在頸胸段上段胸椎和胸腰段爲甚。脊椎發生後突畸形,合椎管拉長,脊髓過度延伸緊張跨於椎管前方的骨嵴上,萎縮或變性,磨損等多種原因引起癱瘓。這類約佔截癱病例11%,預後不佳。

6 臨牀表現

脊椎結核病竈活動截癱,通常有倦怠無力,午後低燒和盜汗等結核病全身中毒症狀,藉之區別其他病因的截癱。骨病竈治癒型病人,全身結核性症狀多不明顯。

1.運動障礙

通常是先有脊椎結核後出現截癱,少數病例以截癱爲首發症狀來就診。截癱進展多較緩慢,早期先是脊髓傳導束障礙,表現下肢肌肉自發抽動,步態笨拙,無力,易跌倒。脊椎結核合併高位癱瘓者,上肢和胸~壁肌肉癱瘓,肋間肌麻痹後,胸式自主呼吸減弱,靠膈肌活動維持氣體交換。病人長期平臥,排痰無力,年長者易併發肺不張或肺炎。應該預防。病理反射陽性,腱反射亢進,髕腱和跟腱陣攣等。截癱進展的過程,多由痙攣性輕癱,轉變爲痙攣性伸直型截癱,隨後是痙攣性屈曲型截癱,這時提示椎體束和椎體外束傳導完全受壓。最嚴重者,病人由痙攣性截癱迅速轉變爲馳緩性截癱,猶如脊髓休克。

2.感覺障礙

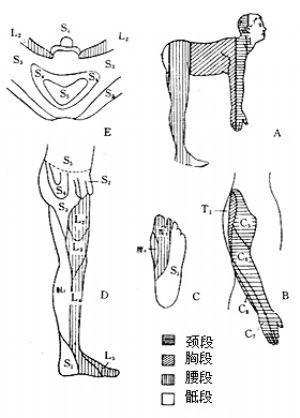

一般下肢運動障礙較重之後,纔出現不同程度感覺障礙。感覺分爲淺、深兩組,淺感覺有痛、溫、觸三種。深感覺包括震顫覺深觸覺和位置覺。感覺障礙輕者感覺過敏,如患肢冷、熱、痛覺過敏較重的感覺遲鈍,嚴重的感覺消失。感覺平面的確定很重要,可用以明確脊髓受壓的平面。頸2~3~4構成頸叢,支配枕部、頸部、頸前部及前胸第二肋骨以上的皮區,頸4~胸1病變感覺障礙平面在第二肋骨。胸3~4感覺障礙平面在乳頭水平,胸6病變平面在劍突,胸9在臍孔,胸12病變在腹股溝。膀胱和肛門括約肌功能障礙,肢體遠端位置覺和震動覺最後消失(圖1)。

A.軀幹和四肢 B.上肢的外側面 C.足底面 D.下肢內側面 E.會陰

大小便功能障礙多見於運動和感覺障礙之後,最初表現排尿困難,有尿意但不能及時將尿排出,以後發展爲尿閉。膀胱反射功能恢後出現小便失禁。大便功能障礙,初期表現爲腹張和便祕,時可見腹瀉現象。

7 併發症

膀胱的排尿功能,需要逼肌與尿道括約肌密切協調,脊髓損傷後,大腦與骶髓中樞失去對逼尿肌與尿道括約肌的控制,即中樞神經不能控制排尿功能,統稱爲神經性膀胱功能障礙。病人因有排尿功能障礙甚至喪失,常有泌尿系感染。

1.分類

以往將排尿功能障礙分爲自主性膀胱和反射性膀胱兩型。近來按膀胱逼尿功能的情況更詳細分爲神經性膀胱的分類:

②外括約肌協同失調,表現爲尿瀦留。

③內括約肌協同失調,表現爲尿瀦留。

(2)逼尿肌無反射

②外括約肌痙攣,表現爲尿瀦留。

③內括約肌痙攣,表現爲尿瀦留。

2.臨牀表現

逼尿肌反射亢進的有力膀胱,其括約肌協調正常,臨牀表現爲尿急尿頻。早期大多數病人均表現爲尿瀦留。除外括約肌去神經(松馳)的病人表現尿失禁外,其餘病人不論逼尿肌有力或無力,因其內外括約肌不能協調,尿不能排出。當膀胱積尿多時,其內壓力超過括約肌力的張力時,尿液就溢出。後期括約肌松馳,特別長期保留導尿管者,則表現尿失禁。

3.處理

截癱病人初期,感染和/或梗阻引起的腎功衰竭仍是神經原性膀胱功能障礙截癱病人死亡的主要原因。保守療法的主要目的在於恢復膀胱尿道的平衡功能和預防感染。各種非手術治療方法有:①留置導尿;②間歇導尿;③外部集尿裝置;④藥物治療等。而無菌性間歇性導尿術是優選用的治療方法。

(1)間歇性導尿術 多數研究者認爲,採用間歇性導尿術的優點:①能使尿路感染率降低到50%左右;②無膀胱出口梗阻時允許患者自己排尿;③通過膀胱定期擴張,可促進膀胱功能早期恢復等;④陰莖陰囊併發症少。

患者每日液體入量嚴格控制在1500~1800mL。根據尿量多少,在24小時內患者導尿3~4次,以保持膀胱容量500~600mL以下。

患者出現自發性排尿前,每6~小時導一次,當出現自發性排尿和殘餘減少時,可每9小時導尿一次。以後每12小時一次。殘餘尿少於100mL時,可停止導尿。在每次導尿前用各種輔助方法促使患者排尿。尿化驗和尿培養每週一次。若出現膿毒血癥體徵和症狀,則應給相應的抗菌藥物。

間歇性導尿禁忌證包括:①尿道畸形;②嚴重尿道炎;③尿道周圍膿腫。

對於在家作自家導尿的病人和缺乏滅菌性間歇導尿術的人員和設備的地方,採用此法,其適應證和注意點與無菌性導尿相同。可用供患者使用的價格較便宜一次性消毒導尿管。

操作:女性患者用肥皂及水洗手和陰部,患者取半臥位、大腿彎曲、雙膝外展以暴露陰道和尿道口,使患者能從放於檢查臺腳端的鏡子中看見自己的會陰,分開陰脣,向患者指出陰脣、尿道口吸陰道的位置。給患者一根14F塑料或橡皮導尿管,指導患者將其放入尿道口,送入膀胱。

對男性自家導尿的指導較爲簡單,患者取坐位,用水溶性滑潤液塗抹導尿管,用一手將包皮翻起,用另一手將導管插入尿道口葉至有尿液流出。

(2)留置導尿術

1)適應證 ①重症和虛弱病人的膀胱排空不完全、完全性尿瀦留或尿失禁;②適於間歇性導尿術,但又做不到。③上尿路有損害或有膀胱輸尿管迴流的某些神經原性膀胱功能障礙。

2)留置導尿管的注意事項 ①插管動作應輕柔,多用些潤滑劑;②選用與患者尿道口喫勁 大小相適應的最小號導尿管;③應用閉式引流系統;①引流袋置於膀胱水平以下;以免尿液倒流;⑤用沾有抗菌素溶液的棉球清除尿道外口呼導尿管出口咱的膿液每日2~3次;⑥保證攝入適量的液體;⑦可用4%硼酸液,或0.2 %呋喃西林溶液沖洗。

3)留置導尿管的併發症 ①尿路感染發生事率高;②膀胱石;③慢性攣縮性膀胱感染;④陰莖陰囊併發症:膿腫、尿道瘻和附睾炎等;⑤血尿;⑥四肢癱瘓病人中,導尿管堵塞、尿瀦留和植物神經反射障礙。

二.褥瘡

1.褥瘡的分度

局部皮膚紅腫、發硬Ⅰ°;表皮紫紅,有水泡未達到皮下Ⅱ°;褥瘡深達皮下組織,有時露出肌肉或肌腱Ⅲ°;局部組織壞死深達骨質Ⅳ°。

2.褥瘡常見部位

截癱平面以下,皮膚感覺消失,骨突出處的皮膚易發生。平臥時好發的部位爲骶部、兩側大粗隆跟部及戶胛區;俯臥久時髂前上棘及髕骨前方可發生褥瘡。

3.預防與治療

牀上平鋪海綿褥或骨突出處墊海綿塊,病人每3~4小時翻身一次,避免骨突出處長期受壓迫,是預防和治療褥瘡的先決條件。Ⅰ°和Ⅱ°面積較小者,局部換藥可逐漸癒合。Ⅲ°和Ⅳ°褥瘡面積較小,癒合後遺留疤痕;面積較大者,有條件者,宜採用皮瓣或肌皮瓣修復。

截癱病人排便功能障礙,多表現爲便祕。經研究觀察病人升結腸、橫降及乙狀結腸的蠕動順序與正常人無異,發生便祕的原因,由肛門括約肌動作不協調,排便時肛門括約肌是緊張。對這種病例用肛門栓爲妥,而不用緩瀉劑或用手指挖出大便塊。

8 輔助檢查

1.X紙攝片

脊椎正側攝片顯示椎旁擴大陰影和椎體明顯破壞者通常就是脊髓受壓的平面。如果椎旁膿腫長達4~6個椎體長,而骨質受壓的平面,結合體徵等才能確定,必要時應進行脊髓造影、CTM或MRI等。

2.脊髓造影

顯示存在硬膜外壓迫的徵象:主要特徵是正位攝片在梗阻部斷面可呈毛刷狀或凹凸不規則,但無斑片狀充盈缺損。側位見受壓處造影劑移位與骨性椎管距離增加或充盈缺損。病變在硬膜內,造影劑無受壓移位,但蛛網膜下腔內的造影劑變細或斷續,有斑片狀或小杯口充盈缺損,或小斑片狀散在分佈。顯示完全梗阻或部分梗阻與截癱的程度(完全或部分)無明顯相關。

3.CT 對細小死骨構成壓迫的定位更有價值。

4.MRI

在屈曲痙攣型、馳緩型截癱和病竈治癒型等嚴重截癱病人,除X線常規攝片外,MRI檢查爲首選,它在T1加權像低信號和T2加權像顯示相對高信號,能顯示椎膿腫及其侵入椎管的範圍,矢面結合軸面能準確顯示脊髓受膿液或肉芽組織壓迫的位置。當圖像顯示馬尾以上硬膜外腔60%受壓迫時,一般臨牀檢查都不有同程度的脊髓神經功能障礙。

MRI偶可發現在T1加權像矢面上病變的脊髓有囊樣改變,在病竈治癒型截癱T1加權像和T2加權像矢面相可見後突畸形最嚴重處脊髓變細萎縮,偶在T1加權像相脊髓本身尚有異常條狀信號(圖6,見插頁)。

近十年多來,將SEP技術用於外傷或病理性截癱手術減壓和脊柱側突矯正術中脊髓功能的監護。在脊椎手術中,脊髓可能受到不同程度的壓迫、牽拉、震動或脊髓血流灌注量的變化等,致使術後病人可能造成感覺及運動障礙,爲此在術中喚醒病人試驗或/和SEP監護病人脊髓功能,及時發現問題予以處理是十分重要的。值得提出,術中SEP監護,有呈現假陰性,故同時應做喚醒病人試驗。

1.SEP術中監護方法

(1)儀器設備 目前市場的儀器種類繁多,選購時應注意以下幾點:①小型化;②抗干擾能力強;③信號清晰、穩定且重複性強;④靈活的軟件系統便於圖形分析測量。

(2)監測參數 放大器增益20~40萬倍,濾波通頻帶球1~1000Hz;刺激器方形脈波寬0.1~0.5ms,頻率2.5次/秒;刺激強度在麻醉前調至出現明顯的踝關節背伸運動。麻醉給藥後,由於肌松劑的影響,同等量的電刺激不出現踝關節運動,應適當增加刺激強度,以電流方式輸出可選用10~30mA,以電壓輸出方式調至20~60V,刺激強度不宜過大通免損傷神經。疊加次數200~500次,分析時程200ms,遇脊髓損傷的病人,SEP峯潛時延長,有時超出200ms,而被誤認爲SEP消失,監護中靈活運用。

(3)刺激與記錄部位 刺激的負極點在其前下3cm處。記錄部位採用國際電圖學會標準10/20系統,在Cz點向後2cm,參考電極在一側耳廓。刺激與記錄電極均採用不鏽鋼針。

2.SEP脊髓監護的指標

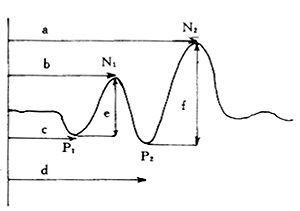

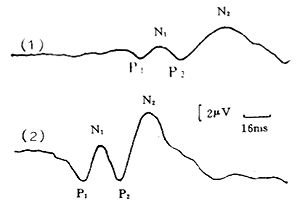

SEP的峯潛時和波幅均可作爲監護的指標。一般認爲諸波中以P1峯潛時較爲持續穩定。SEP各波的峯潛時在術中由正常轉變爲異常延遲,其發生順序爲N2、P2、N1、P1,而恢復時其順序則相反,P1、N1、P2、N2,,但也有僅見P1,發生異常變化的病例。

觀察波幅變化時,應確認電極的位置,刺激強度、麻醉的深度及血壓等強度不變,如減壓術後波幅較術前增加,認爲功能改善;如術前脊髓功能及其波幅正常(圖1),而術中或術後波幅降低或增加,均可能爲異常表現(圖2、圖3)。

圖1 正常腓總神經SEP

a.N2峯潛時 b.N1峯潛時 c.P1峯潛時 d.P2峯潛時 e.P1-N1波幅 f.P2-N2波幅

(1)術前峯潛時延長,波幅低

P1=75ms,N1=85ms

P2=98ms,N2=127ms

(2)術後SEP恢復正常

P1=36ms,N1=49ms

P2=61ms,N2=81ms

3.手術操作對SEP的影響

脊椎結核併發截癱手術減壓時手術操作對脊髓影響,據我們術中觀察造成SEP改變或消失的原因可歸納爲:①手術操作震動或解壓脊髓引起;②晚發截癱病人術中切除骨質顯露椎管,大範圍切除椎管周圍骨質,有可能與破壞殘存血供有關;③用低於20℃鹽水沖洗脊髓時,SEP改變甚至消失;④術中肅離硬膜外纖維瘢痕組織後,SEP明顯改變,當然上述某些原因可同時存在綜合影響脊髓的功能。綜觀上述諸種因素要求手術操作應準確、輕巧和適度減壓可能獲得更好的手術效果。

4.術有SEP檢查結果與預後關系

據檢查資料表明,脊椎結核併發截癱術前檢查,不完全截癱86例病中93%SEP存在,完全截癱53例中64%SEP未消失,這說明慢性壓迫損傷所致截癱,脊髓損傷多不完全。在SEP正常與消失之間有漸變過程,主要表現爲峯潛時延長和波幅降低或反而升高。損傷嚴重峯潛時延長,但是我們發現峯潛時與臨牀體徵之間無嚴格對應關係。

脊椎結核併發截癱琪脊髓早期壓迫性損傷以峯潛時延長爲主。術前檢查SEP消失的脊椎結核併發截癱病人一般預後差;反之預後較好。SEP在椎管減壓後能否出現或改善與術前SEP消失時間長短有關,在SEP消失1~3周內施行手術,椎管減壓術中均可見SEP改善。術後病人的87.5%有不同程度的功能恢復。

三.腰空腦脊液動力試驗

1.Qeckenstedt試驗

這是檢查椎管蛛網膜下腔有無梗阻的一種方法。常規腰穿後,一人將血壓表氣袋纏於病人頸部,一人記錄。術者接好測壓管,測得初壓,水柱高度。爾後,令助手將血壓表打氣至2.67kPa(20mmHg),此後每5秒報告壓力一次,至壓力不再升高爲止。助手速將氣囊放盡,仍每5秒報告壓力一次,降至原來水平或不再下降爲止。隨後,試驗爲加壓5.33kPa(44mmHg)及8.00kPa(60mmHg),同樣加以記錄,最後,將結果劃一曲線。

(1)蛛網臘下腔無阻塞 頸部加壓後15秒左右升至最高點,放壓後15秒左右降至初壓水平。加壓8kPa(60mmHg)時可升高至66.67kPa(500mmHg)左右。

(2)蛛網膜下腔部分阻塞 頸部加壓後勤工作腦脊液壓力上升和下降均緩慢,或上升速度正常而下降緩慢,最終壓力下降不到原來水平。

(3)蛛網膜下腔無阻塞 加壓直至8kPa(600mmHg)時仍不升。

腦脊液正常無色透明,細胞數不超過10個,蛋白定量20%~40mg%。梗阻時腦脊液呈微黃色透明,蛋白含量增加可至數百毫克%,糖和氯化物大多正常,細胞數目變化不大,如細胞數也明顯增加,可能爲結核性脊髓炎(Hodgson1967)。

2.臨牀意義

術前無梗阻者一無需要作減壓術。術前有梗阻,術後通暢,截癱雖然未恢復也不必再手術。如術後仍不通暢且截癱未恢復,表示減壓未完全,應再作減壓術。

本試驗簡單易行,但是,按關驊研究資料認爲與脊髓造影不完全吻合,必要時應作脊髓造影以驗證。

在椎管減壓術前、手術過程中和術畢作本項試驗,並進前、後對比,可監測減壓是否滿意,藉以提高手術療效。

9 預後

1.預後較好 病人年輕,截癱存在時間較短,病竈活動型、伸直型截癱,截癱進展緩慢者脊髓軟性病變組織壓迫者預後好。

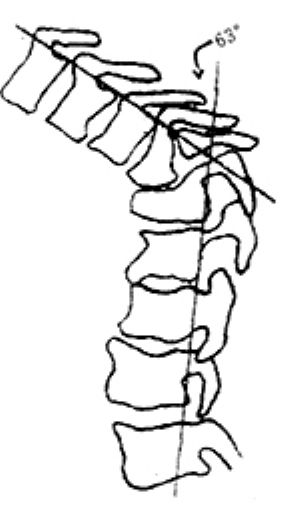

2.預後差 一般情況差,病人年老者,截癱存在時間較長,病竈治癒型,完全屈曲痙攣型,截癱進展快,馳緩性截癱,後突畸形大於60°者(Tuli 1993)(圖1),合併其他部位結核病或重要器官疾患者。

圖1 後突畸形超過60°

據臨牀觀察,最快的減壓術後24小時開始恢復,90%病例於術後6周這內開始恢復。Tuli(1993)病人術後24小時至12周開始恢復;大多數病人,於術後3周開始恢復,截癱的程度和存在的時間長短與術後恢復的速度無明顯相關。完全恢復約需3~6個月。香港(1998)報道22例晚發截癱,病竈活動型術後恢復時間平均爲6.8個月,病竈治癒型者恢復時間最長爲24個月。

Pattisom(1993)單用化療非手術的89例中,治療前截癱持續存在3個月以內佔48%,3~6個月佔27%,6~12個月者4例,超過12個月者2例。治療後截癱恢復的時間3個月者有42例(48%),3~6個月者27例(30%),餘4例爲6~12個月。

先是震動覺、關節位置覺,隨之溫、觸和痛覺,自主運動,括約肌功能和肌萎縮等。

據國內資料,術後截癱完全恢復者約佔89%左右。Tuli(1975~1985)完全恢復72%,扶拐行走佔11%,7%死於各種併發症。後突畸形大於60°者多爲部分恢復。值得提出,泌尿系感染和嚴重褥瘡是截癱病人死亡的主要原因,應加以預防。