2 概述

脊旁爲經外奇穴別名,即夾脊穴[1]。見《鍼灸學簡編》(第二版)。

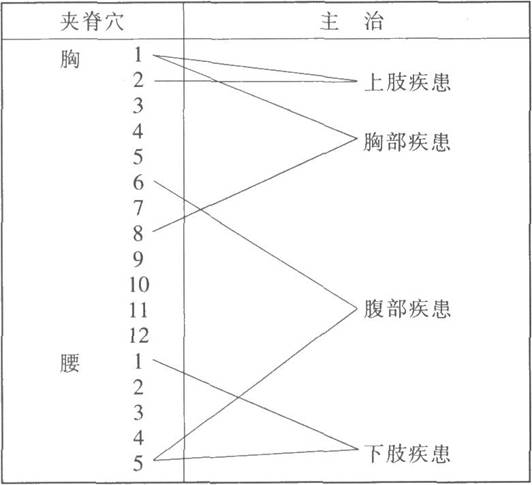

夾脊(jiájǐ EX-B2)爲經外奇穴名[2][3]。亦稱華佗穴、華佗夾脊、佗脊、脊旁等[4]。在背腰部,當第1胸椎至第5腰椎棘突下兩側,後正中線旁開0.5寸,一側17穴[4]。夾脊穴適應範圍較廣,其中上胸部的穴位治療心肺、二肢疾病;下胸部的穴位治療胃腸疾病;腰部的穴位治療腰腹及下肢疾病[5]。

7 脊旁穴的定位

夾脊穴在背腰部,當第1胸椎至第5腰椎棘突下兩側,後正中線旁開0.5寸,一側17穴[5][5]。

夾脊穴位於脊柱區,第一胸椎至第五腰椎棘突下兩側,後正中線旁開0.5寸,一側17穴[5]。

《黃帝內經素問·繆刺論》:“從項始數脊椎俠脊,疾按之應手如痛,刺之旁,三痏立已。”楊上善注:“脊有二十一椎,以兩手俠脊當推按之,痛處即是足太陽絡,其輸兩旁,各刺三痛也。”《華佗別傳》:“又有人病腳躄不能行,……後灸愈。灸處夾脊一寸上下行,端直勻調如引繩也。”即指脊椎旁0.5寸處爲穴位[5]。近代諸書多同此說[5]。即自第一胸椎至第五腰椎各椎棘突下旁開0.5寸,左右共34穴[5]。亦有以第一頸椎至第五腰椎各椎棘突下旁開0.5~1寸爲穴者,計48穴(見《鍼灸學》上海中醫學院)[5]。

夾脊穴的位置

8 脊旁穴取穴方法

患者俯伏或俯臥位,當脊柱棘突間兩側,後正中線旁開0.5寸處取穴。

俯臥位,在第1胸椎至第5腰椎棘突下兩側,後正中線旁開0.5寸處取相應腧穴[6]。

8.1 夾脊穴穴位解剖

夾脊穴下有皮膚、皮下組織、淺肌層(斜方肌、背闊肌、菱形肌、上後鋸肌、下後鋸肌)、深層肌(豎脊肌、橫突棘肌)。分佈有第一胸神經至第五腰神經的內側皮支和伴行的動、靜脈。深層布有第一胸神經至第五腰神經後支的肌支,肋間後動、靜脈背側支的分支或屬支。

8.2 層次解剖

10 脊旁穴主治病證

夾脊穴適應範圍較廣,其中上胸部的穴位治療心肺、二肢疾病;下胸部的穴位治療胃腸疾病;腰部的穴位治療腰腹及下肢疾病[6]。

夾脊穴主治咳嗽、喘息、消化系統疾病、神經衰弱、神志病及一切慢性疾患、中樞型類風溼性關節炎等[6]。

13 文獻摘要

《後漢書》:華佗別傳曰,有人病腳蹙不能行。佗切脈,便使解衣,點背數十處,相去一寸或五寸(分),從邪不相當。言灸此各七壯,灸創愈即行也。後灸愈,灸處夾脊一寸上下,行端直均勻如引繩。

《鍼灸孔穴及其療法便覽》:主治神經衰弱、肺結核、支氣管炎、虛弱羸瘦。

14 脊旁穴研究進展

14.1 調節植物神經作用、改善血液循環

據報道,從古代文獻中已證實夾脊能治療相應臟腑的病變。現代研究論爲夾脊穴能調節植物神經的功能,故採用該穴治療與植物神經功能相關的一些病:①治療血管性頭痛;②肢端感覺異常症;③植物神經功能紊亂而致頭暈、肢涼、半身麻木、多汗等;④中風(中經絡);⑤紅斑性肢痛症;⑥高血壓等。收到良好效果。其機理是通過調節植物神經作用,調節了血管功能,改善了血液循環。

針刺夾脊等能調整強直性脊柱炎患者IgA、IgG、C-反應蛋白,以及微血管形態、流態和總積分值,提示本療法有調節免疫功能、改善微循環、減輕和消除炎症的作用。

14.2 夾脊的鎮痛作用

電針腰3~5夾脊能提高脊髓中5-HT、5-羥吲哚乙酸的含量,降低脊髓中NA、DA的含量,起到鎮痛作用[6]。

14.3 對反流性胃炎的影響

將黃芪注射液注入膽汁反流性胃炎大鼠第9、10、11、12胸椎棘突下旁開之“夾脊”,結果顯示:胃泌素( GAS)、前列腺素E2 (PGE2)等胃腸肽激素水平明顯升高,胃黏膜病理組織學顯著改善[6]。