5 概述

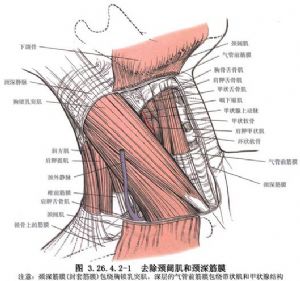

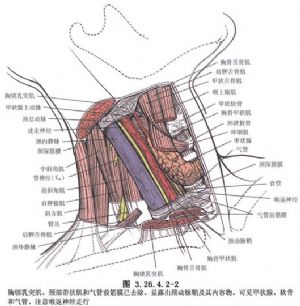

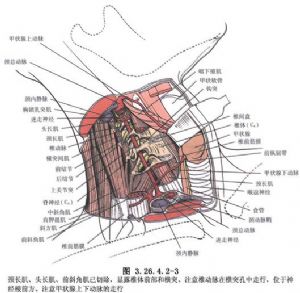

頸椎前路椎體次全切除減壓術是目前應用較多的術式。與環鋸擴大減壓術相比,其減壓範圍大,犧牲的正常骨質少,故已逐步取代環鋸擴大減壓術。手術相關解剖見下圖(圖3.26.4.2-1~3.26.4.2-3)。

6 適應症

頸椎椎體次全切除減壓融合術適用於:

1.脊髓型頸椎病,診斷明確,經正規非手術治療,症狀和體徵無緩解者。

2.脊髓型頸椎病,臨牀症狀和體徵進行性加劇,或在短期內急劇加重,應儘早手術者。

3.急性創傷性頸椎間盤突出症,因外傷誘發,造成四肢完全性或不完全性癱瘓者。

4.脊髓和神經根受壓的混合性頸椎病,症狀嚴重,影響生活和工作者。

5.多節段或嚴重型脊髓型頸椎病,脊髓受壓節段多且範圍廣者,需擴大減壓者。

6.頸椎椎體骨折伴脊髓壓迫者或陳舊性骨折脫位合併不完全性脊髓損傷,並存在較廣泛的致壓物者。

7.某些頸椎後縱韌帶骨化症,如連續型,混合型,行多節段減壓可使骨化物呈浮動狀,有助於減壓者。

7 禁忌症

1.全身情況差,或合併有重要臟器疾患,不能承受手術創傷者。

2.合併頸椎後縱韌帶骨化等其他疾患。

3.診斷不明確,雖有類似頸椎病症狀,但影像學檢查和神經系統檢查均有疑問者。

8 術前準備

8.1 1.推移氣管和食管訓練

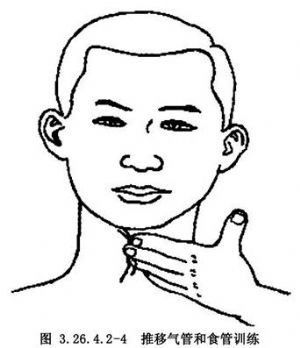

特別對於術中採用頸神經淺叢阻滯麻醉者,術前必須訓練推移氣管和食管。頸前路手術入路系經頸內臟鞘與血管神經鞘間隙而抵達椎體前方,故術中需將內臟鞘牽向對側,方可顯露椎體前方或側前方。如果術前牽拉不合要求,術中可因無法牽開氣管而被迫中止手術。如果勉強進行,則可能損傷氣管或食管,甚至引起術後喉頭痙攣、水腫(圖3.26.4.2-4)。

訓練方法是患者或他人用2~4指在皮外插入切口一側的頸內臟鞘與血管鞘間隙處,持續性向對側推移。開始時每次持續10~20分鐘,此後漸增加到30~40分鐘,而且必須將氣管牽拉過中線,訓練3~5天,即能適應。這種牽拉易刺激氣管引起反射性乾咳等症狀,必須反覆向患者交待其重要性。

8.2 2.臥牀排尿、排便訓練

9 麻醉和體位

因需施行術中復位,牽拉較劇烈,以氣管插管全身麻醉爲宜。如單純行頸椎前路減壓術,亦可採用頸叢麻醉。患者仰臥於手術牀上,雙肩墊以軟枕,頭頸自然向後仰伸,頸後部放置沙袋或一包類似海綿的軟木枕頭,後枕部墊以軟頭圈,頭兩側各放置小沙袋防止術中旋轉。避免在麻醉過程中患者頭頸過度後仰,以免加重脊髓損傷。如術前已行顱骨牽引,則顱骨牽引弓不要去除。

10 手術步驟

10.1 1.切口、顯露及定位

對於施行術中復位者,多采用頸前路右側斜行切口,此切口視野開闊、切口鬆弛、利於術中牽拉。單純行前路減壓者,則可以採用頸前路右側橫切口,此切口疤痕較小,術後外觀較好。切口長度一般爲3~5cm。

切開皮膚和皮下組織,切斷頸闊肌,止血後在頸闊肌深面做鈍性和銳性分離,上下各2~3cm,擴大縱向顯露範圍。胸鎖乳突肌內側緣與頸內臟鞘之間較寬鬆,是理想的手術進路。

準確確定頸動脈鞘和頸內臟鞘,以有齒長鑷提起胸鎖乳突肌內側與頸內臟鞘之間聯合筋膜並剪開,並沿其間隙分別向上下方向擴大剪開。該部爲一疏鬆的結締組織,很容易分離。於頸內臟鞘外側可見肩胛舌骨肌,可從其內側直接暴露,也可從其外側進入。術中以示指沿已分開的間隙做鈍性鬆解,再輕輕向深部分離抵達椎體和椎間盤前部。當甲狀腺上動脈顯露時,在其上方可見喉上神經。如未見到,也不必探查和遊離,以免損傷。頸內臟鞘和頸動脈鞘分離後用拉鉤將氣管、食管向中線牽拉,頸動脈鞘稍向右側牽拉,即可抵達椎體和椎間盤前間隙。用長鑷子提起椎前筋膜後逐層剪開,然後縱行分離此層筋膜,向上下逐漸擴大暴露椎體和椎間隙,通常爲1或2個椎間盤。兩側分離以不超過頸長肌內側緣2~3mm爲宜,若向側方過大分離則有可能損傷橫突孔中穿行的椎動脈及交感神經叢。

新鮮頸椎外傷有椎體骨折或前縱韌帶損傷者,憑直觀觀察即可定位。對陳舊性骨折或單純椎間盤損傷者,直視下有時難以分辨,最可靠的方法是以注射針頭去除尖端保留1.5cm長度,插入椎間盤,攝全頸椎側位X線片,根據X線片或C臂機透視定位。

10.2 2.撐開椎體

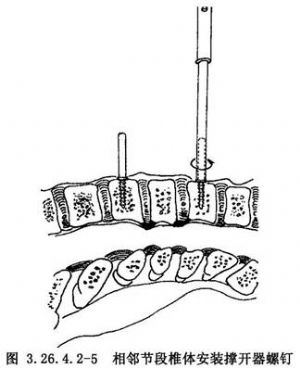

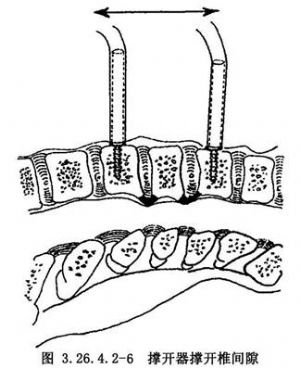

目前應用較多的頸椎椎體撐開器。於病椎上下位椎體中央分別擰入撐開器螺釘,在撐開螺釘上套入撐開器,向上下兩端撐開(圖3.26.4.2-5,3.26.4.2-6)。撐開椎體有利於使損傷的椎體、椎間盤高度恢復,減輕對脊髓的壓迫,並在行椎體切除時有利於操作。

10.3 3.減壓

確定骨折椎體的上下方椎間盤,用尖刀切開纖維環,髓核鉗取出破碎的椎間盤組織。用三關節咬骨鉗咬除骨折椎體的前皮質骨和大部分松質骨。接近椎體後緣時暫停,先用刮匙將椎間盤和終板全部刮除,用神經剝離子分離出椎體後緣與後縱韌帶間的間隙,伸入薄型衝擊式咬骨鉗逐步將椎體後皮質骨咬除,此時形成一個長方形的減壓槽,可見後縱韌帶膨起。小心地用衝擊式咬骨鉗或刮匙將減壓槽底邊擴大,將致壓物徹底切除。如後縱韌帶有瘢痕形成,可在直視下用神經剝離子或後縱韌帶鉤鉤住後縱韌帶,用尖刀將後縱韌帶逐步進行切除,完成減壓。

10.4 4.植骨

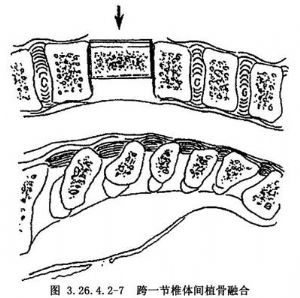

調整椎體撐開器撐開的高度,使頸椎前柱的高度恢復正常。於髂嵴處鑿取一長方形植骨塊,修整後植入減壓槽,鬆開椎體撐開器,使植骨塊嵌緊,完成植骨(圖3.26.4.2-7)。也可選用直徑10mm或12mm的鈦質網籠修剪成長度與減壓區高度相符,將椎體切除所獲之松質骨填塞於鈦質網籠內植於減壓區內,避免切取髂骨給患者帶來的痛苦以及可能發生的併發症。

10.5 5.固定

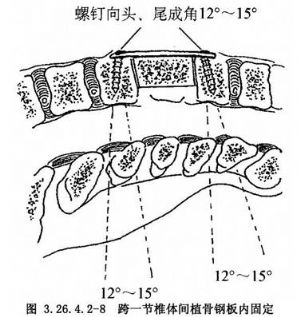

對於頸椎椎體爆裂性骨折,尤其是採用鈦網植骨者,應使用頸椎前路鋼板固定。鋼板固定可使頸椎取得即刻穩定性,便於術後護理和儘早恢復工作。同時內固定的使用有利於植骨塊的癒合,並在癒合的過程中維持椎體的高度,避免植骨塊在癒合的爬行替代過程中塌陷,從而造成頸椎弧度消失(圖3.26.4.2-8)。

10.6 6.縫合切口

11 術中注意要點

1.對於椎體骨折脫位行椎體次全切除減壓時,由於椎體已骨折,操作應輕柔,避免加重脊髓損傷。尤其當接近椎體後壁時,應先將椎間盤切除乾淨,從椎間隙仔細、耐心地尋找椎體後壁與後縱韌帶間的空隙,找到突破口即可用薄型衝擊式咬骨鉗伸入空隙,逐步將椎體後壁咬除。

2.如遇後縱韌帶骨化物,應將其周圍剝離,使之呈遊離狀態。能夠取出的骨化塊可以取出,但絕不可用器械牽拉,避免造成不可挽回的脊髓損傷。

12 術後處理

1.術後24~48h後拔除引流條。

2.術中如對硬膜擾動較多,術後應用地塞米松20mg、呋塞米20mg,5~7d停藥。適當應用抗生素預防感染。

3.對於使用內固定者頸託保護4~6周。無內固定者,則以頜頸石膏外固定3個月,至植骨癒合。

13 併發症

13.1 1.脊髓和神經根損傷

嚴重的併發症,嚴重者可導致癱瘓,甚至死亡。

13.2 2.椎動脈損傷

嚴重的併發症,如處理無效可致死。

13.3 3.食管、氣管損傷

多由過度牽拉所致,深部操作時也可造成誤傷。此種併發症少見,但卻可引起縱隔感染,病死率相當高,故必須引起足夠警惕。

13.4 4.術後局部血腫形成

是嚴重併發症。一般在術後12小時內發生,嚴重者可引起窒息,術後必須嚴密觀察。

13.5 5.喉上神經、喉返神經損傷

結紮、切斷一側的甲狀腺上血管時可能導致同側喉上神經損傷,將氣管、食管牽開時可能會牽拉對側的喉上神經,術後出現飲水嗆咳,後者一般數日後都能恢復。處理甲狀腺下血管時可能損傷喉返神經,一側喉返神經損傷可導致聲音嘶啞、憋氣,多爲暫時性,一般傷後1~3個月內恢復

13.6 6.腦脊液漏

硬膜破損導致的腦脊液漏,促進感染的發生並易於向中樞神經系統蔓延,妨礙切口癒合甚至引起切口裂開,也可引起顱內壓降低及體液喪失。預防腦脊液漏的關鍵在於術中應用顯微外科技術,避免不必要的硬膜損傷;如需打開硬膜,術後持續腰穿引流腦脊液3~4天,小如針孔的硬膜破損經此處理常可自行癒合,而較大的缺損往往需應用筋膜片或纖維蛋白膠進行修補。

13.7 7.植骨塊脫落

是嚴重的併發症。修整後的植骨塊應較骨窗長2mm,嵌入時撐開頸椎,使椎間隙稍加擴大。嵌入骨塊後,活動頸椎,觀察植骨塊是否鬆動,如有鬆動,則再行嵌入或修整後再行嵌緊。

13.8 8.植骨不癒合

極少發生。只要術中正確處理終板、植骨塊及有效內固定,術後進行有效制動,就可以將此併發症減至最低。

13.9 9.感染

頸椎前路手術切口感染率不高,但切口感染可蔓延至椎管、脊髓等而導致嚴重後果,所以必須注意預防。嚴密修補硬膜和縫合切口防治腦脊液滲漏和切口裂開,消滅殘腔等是防止術後感染的關鍵。