10 手術步驟

1.切口 從枕骨結節至頸3棘突做後正中切口。行上位3個頸椎椎板骨膜下的常規顯露。如果頸1或頸2有前脫位,可輕柔地提起頸1的後弓,或向下推擠頸2棘突。該手法亦可以通過椎板下鋼絲來完成。

2.用一小的剝離器,在頸2椎板和峽部的顱側面剝離骨膜至寰樞椎的後側關節囊,同時標記出椎板和峽部的內側皮質(圖3.26.5.8-2)。在側方電視透視監測下,將一特製的2.0mm鑽頭,從矢狀面方向鑽入,操作時應留心椎板和峽部的內側緣。鑽入點位於頸2下關節突的內上緣(圖3.26.5.8-3),鑽頭在靠近峽部的後內側面進入,從頸2上關節面的後側緣穿出,然後進入寰椎的關節側塊,並向前穿透頸1關節側塊前側的骨皮質。測量所需螺釘的長度,並用C形臂X線機檢查螺釘進入的方向。經擴孔後,擰入3.5mm的螺絲釘固定(圖3.26.5.8-4)。由於頸部和軀幹上部肌肉的作用,在鑽孔時,適當的頭側或尾側方向的選擇有時是很困難的,爲了便於鑽孔,可用兩把巾鉗將頸1和頸2的棘突輕柔地牽向頭側。

3.亦可用1.2mm的克氏針來替代2.0mm的鑽頭。但是,必須用2.0mm的鑽頭預先在頸2關節突的穿入點鑽孔。在電視透視監視下穿入克氏針。將3.5mm的空心螺釘經克氏針擰入。爲防止損傷椎動脈,擰入螺釘的方向應避免過度向外和過度水平。

4.螺釘固定後,行頸1、2後側融合。可應用椎板下鋼絲加H形植骨來加強頸1、2的螺釘固定。也可以用不吸收的粗縫合線來代替細鋼絲(圖3.26.5.8-5)。

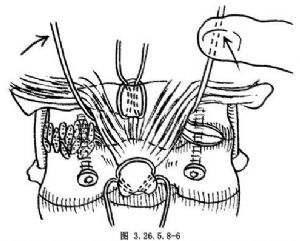

5.在進行後路融合時,一般不需要在頸1、2關節處製造粗糙面(去皮質)。但是,如果同時伴有頸1後弓骨折,則需顯露頸1、2關節,後側去皮質以造成粗糙骨面,並用松質骨填塞(圖3.26.5.8-6)。

11 術後處理

用硬頸圍固定6~12周。休息和洗臉時,可取下頸圍。如術中應用了後側鋼絲輔助固定,則不需再使用外固定。術後即可開始頸部肌肉的等長收縮訓練。