6 概述

小腸是重要的消化器官,從幽門至屈氏韌帶爲十二指腸,自屈氏韌帶至迴盲瓣爲空腸及迴腸。小腸的長度隨年齡而變化,個體差異頗大。空腸和迴腸的系膜附着於後腹壁,起自第2腰椎左側,止於骶髂關節前方。空腸約佔小腸的40%,迴腸佔60%,二者無明顯界限。一般講空腸直徑較大,腸壁較厚,空腸繫膜僅有一層血管弓;而迴腸腸壁較薄、較細,腸繫膜血管弓由3~4層動脈弓組成。手術中可藉此來判斷小腸的大致位置。

小腸的主要生理功能爲消化吸收營養物質,小腸液內含有多種酶。小腸造口後易引起消化吸收障礙及水電解質紊亂,造成病兒脫水。曠置過多小腸則可引起嚴重的營養不良。故小腸造口術應嚴格掌握適應證。一旦病兒情況允許時,應儘早關閉造口,以便減少併發症的發生。

8 術前準備

須行小腸造口的病兒因病情不同,術前準備也有差別。但多因急診入院,病情危重,常常合併水及電解質紊亂,甚至合併休克,故應於術前做好各項準備工作,儘快施術,不可拖延過長,貽誤病情。

1.合併中毒性休克時,應立即抗休克治療,邊搶救,邊做好手術的準備。

2.立即查血尿常規、血生化檢查,如鉀、鈉、氯、二氧化化碳結合化碳結合力、尿素氮、血氣分析、血細胞比容,瞭解血濃縮的程度及水電解質失調的程度,制訂初步的補液措施及計劃。

3.立即開放靜脈通道,休克嚴重時可行靜脈切開,快速輸液,以便迅速改善脫水、酸中毒。必要時輸血或血漿,以提高膠體滲透壓。

4.放置胃管,行胃腸減壓。補充維生素B1及維生素C、維生素K。

5.應用抗生素。

10 手術步驟

1.切口 下腹部弧形切口或右下腹腹直肌切口(圖12.12.1.1-1)。

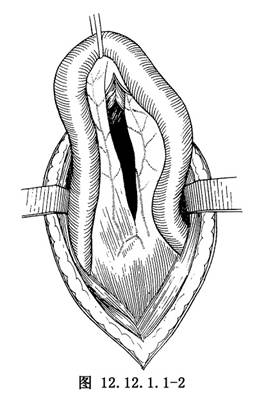

2.將末端迴腸距迴盲瓣10cm處提出於切口外,分離對應的腸繫膜,切斷結紮腸繫膜血管直達系膜根部。注意保留腸管兩端的血運(圖12.12.1.1-2)。

以Kocher鉗鉗夾腸管兩端,切斷腸管,殘端以乙醇紗球擦拭,遠端腸管做兩層荷包縫合,將腸管封閉後置入腹腔。在腹直肌外緣處做一斜切口長2~3cm,切開腹外斜肌腱膜,切斷腹內斜肌及腹橫肌,切開腹膜。將近端腸管提出於切口外約4cm長。將腸管漿肌層與腹膜、筋膜、皮膚分層間斷縫合,以防造口腸管回縮,或其他腸管經此切口疝出。

造口暫時予以封閉,術後48~72h再予開放,以減少對切口的污染。但一些作者主張造口可在術中開放,除可減輕迴腸內壓外,新成形的造口外形好、癒合快、局部瘢痕組織少,可減少造口的併發症(圖12.12.1.1-3~12.12.1.1-5)。

11 術後處理

迴腸造口術術後做如下處理:

1.導管應妥爲固定,防止脫落,保持導管通暢。

3.維持水電解質平衡:腸蠕動恢復後,小腸造口可排出大量腸液,易致水及電解質平衡紊亂,此時應準確估算損失量,按補液原則補充。待1~2周後,腸管吸收增加,腸液排出量逐漸減少,糞便變稠,此時則較易維持水電解質平衡。

4.妥善保護造口周圍皮膚,防止糜爛。因小腸液內含有多種消化酶,較易侵蝕皮膚,造成糜爛,日久則形成潰瘍。早期可用保護膜保護,或以醫用膠在皮膚上塗布。皮膚如已糜爛,可以氧化化鋅、甲紫糊膏保護。腸腔內置管將腸液引出,以減少其與皮膚的接觸。嚴重的皮膚糜爛可用烤燈烘烤。

5.保持導管清潔,用於灌注營養的小腸造口,可於術後2~3d開始從導管內滴入葡萄糖液或混合奶。

6.每次灌注食物後應以清水沖洗管道,防止食物在導管內腐敗,下一次灌注隨食物進入腸道引起腸炎。

7.病情好轉後,應及早關閉造口,避免長期丟失腸液,尤其是高位小腸造口。

關閉造口的時間一般在術後3~4周,此時病兒一般情況好轉,營養情況改善,血紅蛋白回升,水與電解質紊亂已經糾正,加之遠端腸管通暢,腹腔內無感染,造口周圍皮膚無嚴重糜爛時,即可行造口關閉術。

12 併發症

12.1 1.術後併發腹腔內及切口感染導致腹部傷口裂開

預防的方法是:①高危病兒估計術後有可能發生切口裂開者,應在術中給予減張縫合;②積極加強支持療法,包括輸入蛋白質、血漿及全血,同時及早灌注營養液及其他高熱量、高維生素飲食;③選用有效抗生素,預防腹腔及切口感染;④術後保持胃管通暢,以減少腹脹;⑤保持水及電解質平衡,以促進切口癒合。

12.2 2.造口腸管脫垂

預防方法是造口腸管通過的腹壁筋膜層戳孔不宜過大;造口腸壁漿肌層應妥善與腹膜層、筋膜以及皮膚縫合固定。

12.3 3.造口狹窄

因造口瘢痕組織攣縮而致。預防方法:造口不可過緊過小,術後2周起予以擴張。

12.4 4.造口腸管回縮

由於小腸系膜較短,術後持續牽拉所引起。另一原因是腸管在腹壁外保留過短。腸管回縮後應重新手術拉出腹壁,妥善固定。

12.5 5.腸梗阻

多見於腸管粘連後粘連帶壓迫所致,有時也可見到以造口腸管爲軸心腸管扭轉。一旦發生梗阻,應及時手術解除梗阻。